- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

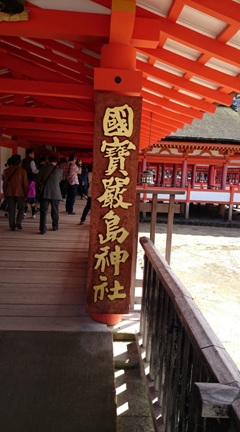

広島県廿日市市の瀬戸内海に浮かぶ「厳島」。お宮がある島という意味で江戸時代に「宮島」と呼ぶようになったきっかけになったのが、1996年に世界遺産にも登録された「厳島神社」です。海に浮かぶ大鳥居や社殿が特徴の神社です。

スポンサーリンク

広島県廿日市市の瀬戸内海に浮かぶ「厳島(いつくしま)」にある「厳島神社」は、推古天皇が即位した593年に創建されたと伝わります。「神に斎く(いつく)島」という意味でその名がつけられ、島そのものが神聖な神として崇められています。神に斎くとは、神に仕えるという意味です。

その後1168年頃、平清盛が現在のような形の社殿を造営したとされ、平安時代末期の平家の栄枯盛衰を記した軍記物語「平家物語」によると、平清盛は夢の中で僧から「厳島神社を修理すれば、平家の未来は安泰」という内容のお告げを受けました。お告げに従って社殿を修築・増設し、あつく信仰したと伝わっています。

厳島に渡るには、フェリーで10分ほどの船旅です。安芸の宮島・丹後の天橋立・陸前の松島をさして日本三景といいますが、厳島神社はこの安芸の宮島にあり、厳島と宮島(みやじま)は同じ島をさしています。

厳島神社の本殿や大鳥居は、実は島の陸地の上ではなく海に建てられています。わざわざ海に造営されたのは、神として崇められている島そのものを傷つけないことが理由だとされています。それゆえ、厳島神社のシンボルにもなっている大鳥居は、干潮時にしか鳥居の中をくぐることができないことでも知られています。

大鳥居が海に建っているのになぜ流されないのか、不思議に思ったことはないでしょうか?

流されない理由はふたつあります。ひとつめは、2本の主柱のまわりに別の柱を2本ずつ立て、合計6本の柱で支えているからです。ふたつめは、鳥居の一番上の部分に重さ5tの石を詰めることで、大鳥居は60tもの重さがあるからです。6本の柱と60tの重さのおかげで、潮に流されることがないのです。

ちなみに伊勢神宮の大鳥居はおよそ5tなので、60tもある厳島神社の大鳥居が特別に重量があることがわかります。

現在の大鳥居は1875年に再建されており、実は9代目。8代目は1801年に建てられ1850年に台風により倒壊、7代目は1739年に建てられ1776年に落雷により焼失、6代目は1561年に建てられ1716年に自然に倒壊したと伝えられています。

海に建つ大鳥居は、潮の満ち引きによって、どうしても傷みが早いため、定期的に改修工事が必要です。現在の大鳥居は1875年に建立されてから150年近く経っています。そのため傷や老朽化が進んだことに加え、シロアリ被害もあったようです。さらに耐震補強も兼ねて、2019年6月から2022年12月まで3年半をかけた大規模な改修工事が行われました。

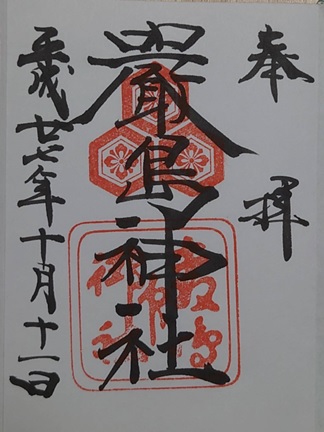

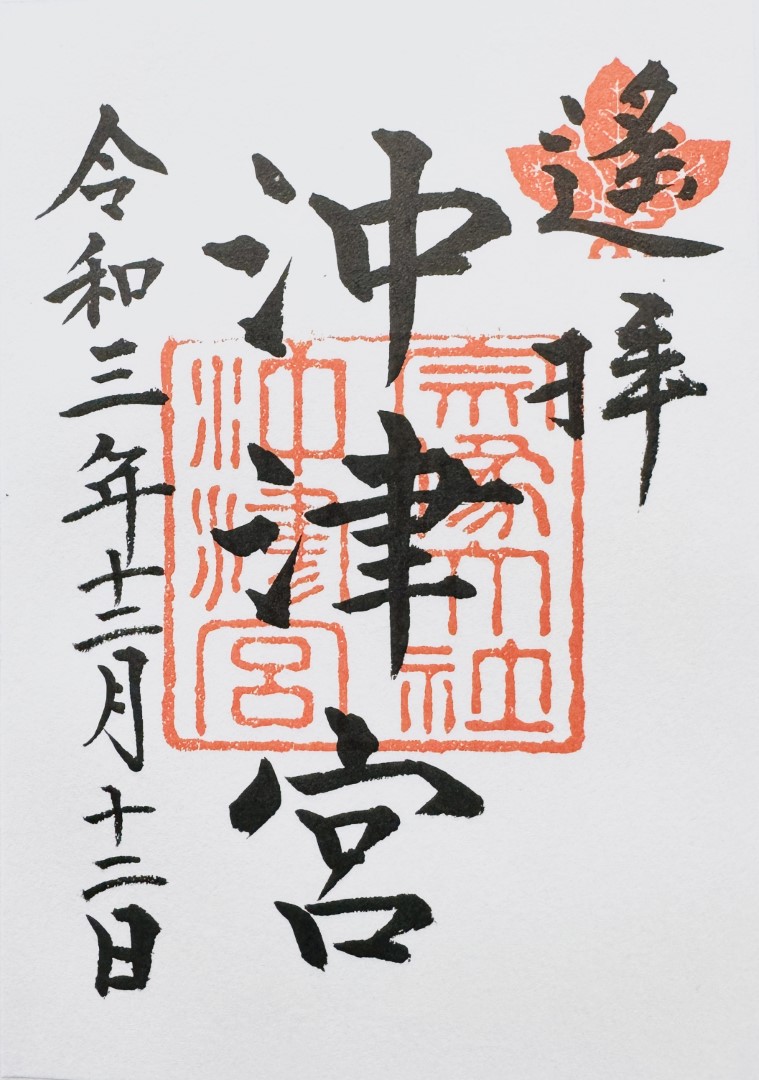

厳島神社でいただける御朱印は、厳島神社の社紋(神社の家紋)「三つ盛り二重亀甲に剣花菱(みつもりにじゅうきっこうにけんはなびし)」が中央上部に押されます。

厳島神社でこの社紋が使われるようになった理由は詳しくわかっていないそうですが、社伝によれば、厳島神社の子社の1つ「御床神社(みとこじんじゃ)」が建つ、岩盤の割れ目の形状がモチーフになったのではと考えられているそうです。御床神社は、厳島神社周辺にある7つの神社のうちの1社で、これら7社まとめて「七浦(ななうら)神社」と呼ばれています。

また、主祭神である「宗像三女神」の三人の女神を「三つ盛り」をもちいることで表しているという説もあるようです。

厳島神社の御朱印は、本殿右側の授与所にていただけ、初穂料は300円です。

ただし、この授与所は有料拝観エリア内のため、御朱印をいただくには別途拝観料金を納める必要があり、大人:300円、高校生:200円、小・中学生:100円ですのでご留意ください。

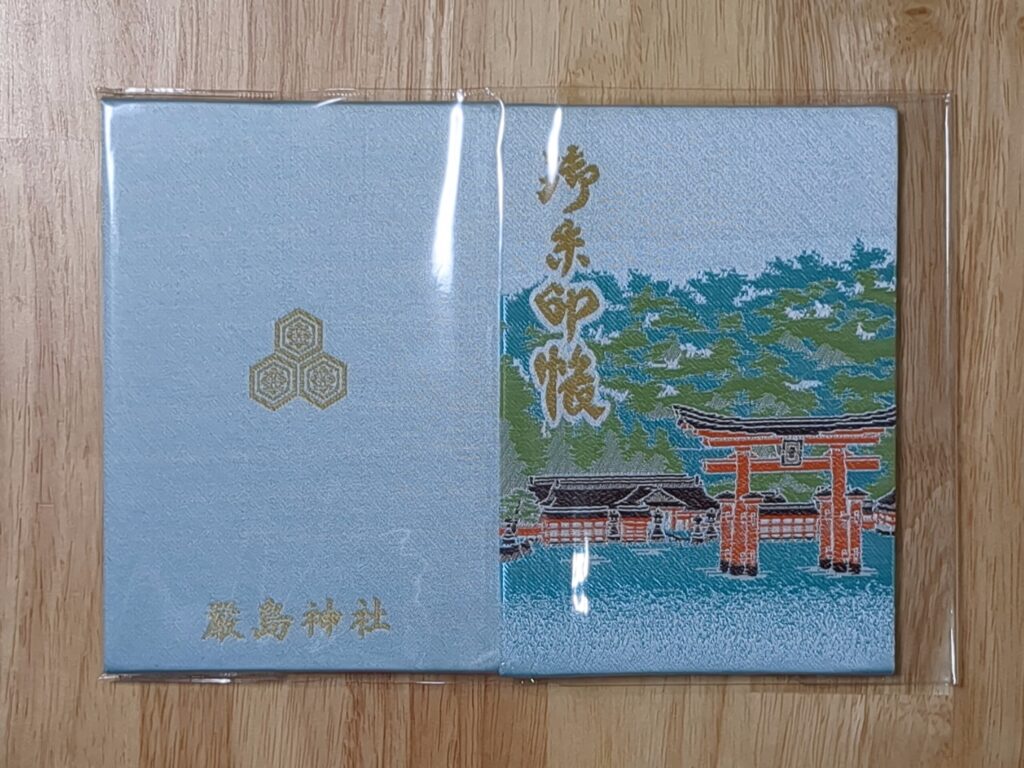

厳島神社では、四季限定のオリジナル御朱印帳が販売されています。

春限定は、社殿と大鳥居に桜が舞い散るピンクの御朱印帳。

夏限定は、海上に浮かぶ社殿と大鳥居が描かれた水色の御朱印帳。

秋限定は、本殿と五重塔が描かれた金色の御朱印帳。

冬限定は、厳島神社に伝わる舞楽が描かれ秋より薄い金色の御朱印帳。

自分が訪れた季節の景色の思い出にもなりますので、参拝の際にはぜひチェックしてみてください。

広島県の宮島にある厳島神社は、海に浮かぶ大鳥居や社殿の絶景を目当てに多くの参拝者・観光客が訪れる、日本でも指折りの有名な神社です。船に乗ってわざわざ訪れるだけの価値が十分にありますので、参拝した証と思い出に御朱印をいただいたり、四季限定の御朱印帳の購入もおすすめです。

※同じ宮島にあり厳島神社と関係が深い大聖院、豊国神社、大願寺について、以下リンクの記事で紹介されていますので、ぜひこちらもご覧ください。

【御朱印関連情報】広島県「大聖院」の秀吉ゆかりの御朱印と秋の切り絵御朱印

【御朱印情報】広島県「豊国神社」の豊臣家紋と宮島しゃもじがデザインされた御朱印

【御朱印情報】広島県「大願寺」の日本三大弁財天「厳島辯財天」の御朱印

※安芸の宮島(厳島)でいただける複数の寺社の御朱印の情報が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】広島県「安芸の宮島(厳島)」でいただける御朱印4選

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:りる

転勤族Webライター。全国を転々とする転勤族妻という立場を活かし、全国各地の神社仏閣の御朱印を集めています。8年かけて集めた御朱印の数は50種類以上。御朱印の魅力とともに、御朱印集めを通じて学んだ歴史も合わせてご紹介いたします。

スポンサーリンク

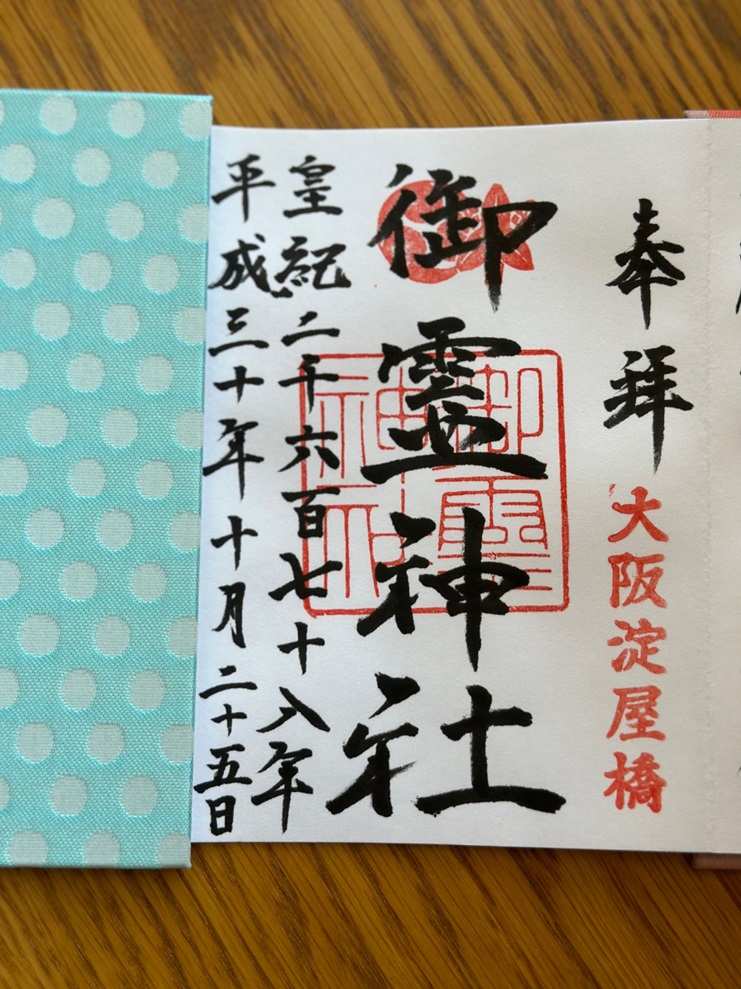

大阪府大阪市中央区にある「御霊神社」は、1000年以上の歴史があるとされ、摂津国津村郷の産土神社として信仰されてきました。御朱印は朱印と墨書きのみの伝統的でシンプルなデザインですが、元号と皇紀が併記された珍しいものです。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の本紙・表紙に使用している土佐手漉和紙の職人・田村寛の土佐和紙に対するこだわりや伝統技術を継承する想い、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)

福岡県宗像市にある「宗像大社」は、日本神話に登場する宗像三女神を祀り、「辺津宮」「中津宮」「沖津宮」の3社で構成されています。沖津宮がある沖ノ島は本土から約60km離れた離島で、神職以外は立ち入ることができませんが、沖ノ島遊覧クルーズに参加し、船上から遥拝して御朱印をいただきました。

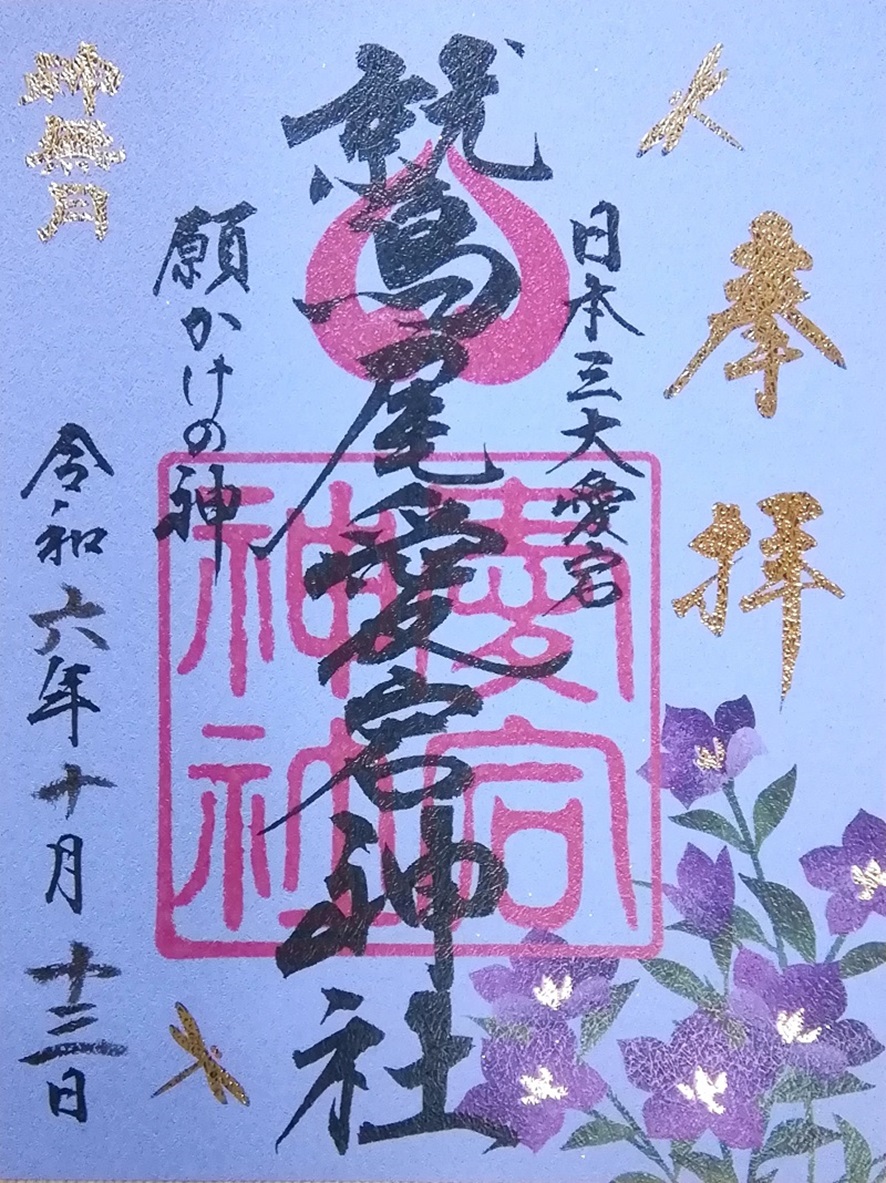

福岡県福岡市西区にある「鷲尾愛宕神社」は、福岡市最古といわれる古社で、「日本三大愛宕」のひとつに数えられています。愛宕信仰の歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印と、季節感あふれるデザインの月替わりの限定御朱印をいただくことができます。