- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

栃木県大田原市にある「雲巌寺」は、鎌倉時代に禅宗四大道場のひとつとされた臨済宗妙心寺派の名刹です。禅の精神や自然美が表現された和歌や禅語が美しく表現された御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

栃木県大田原市の東部、八溝山地の山深い渓流沿いにある「雲巌寺(うんがんじ)」は、臨済宗妙心寺派に属し、かつては禅宗四大道場のひとつとされた名刹です。

雲巌寺は、平安時代末期の大治年間(1126年〜1131年)に、初叟元(しょそうげん)和尚によって開かれたと伝わっています。その後、鎌倉時代の弘安6年(1283年)には、後嵯峨天皇(ごさがてんのう)の皇子である仏国国師(ぶっこくこくし)によって再興され、当時の鎌倉幕府執権・北条時宗(ほうじょうときむね)の庇護を受けて整備されました。その時期から、筑前(ちくぜん、現在の福岡県)の聖福寺(しょうふくじ)、越前(えちぜん、現在の福井県)の永平寺(えいへいじ)、紀州(きしゅう、現在の和歌山県)の興国寺(こうこくじ)と並び、禅宗四大道場の一つとして全国にその名を知られるようになりました。

天正18年(1590年)の豊臣秀吉(とよとみひでよし)による小田原征伐の際、この地を統治していた那須資晴(なすすけはる)は秀吉に従わず雲巌寺に逃げ込んだため、秀吉軍によって焼き討ちに遭い、山門を残し多くの伽藍失われましたが、数年後には再建されました。

雲巌寺の境内は、武茂川(むもがわ)に架かる朱塗りの瓜瓞橋(かてつきょう)を渡り、石段を登ると、山門、仏殿、方丈(獅子王殿)が並んでいます。現在の山門は、江戸時代に改修された二重楼門で、入母屋造り、銅板葺きの構造を持ち、堂々とした外観が特徴です。

雲巌寺は修行のための道場で、基本的には堂内に入ることは禁止になっていますが、境内での参拝は自由にできます。期間限定で地産の和紅茶イベントを開催するなど、地元の人々に開かれ愛されるお寺です。

アクセスは、新幹線発着のJR那須塩原駅から市営バス・雲巌寺線を利用するのが便利です。片道40〜50分、大人ひとり200円の運賃で運行されており、終点の雲巌寺バス停で下車すると、すぐ目の前に雲巌寺があります。 自家用車の場合は、雲巌寺バス停と同じ敷地に駐車場が完備されていますが、山深い立地なので冬は山道が凍結する可能性があり運転には注意が必要です。

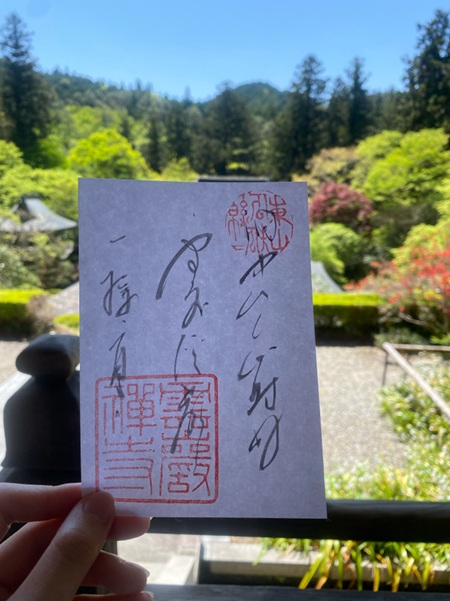

雲巌寺の御朱印は、御朱印帳への直書きは対応しておらず、書き置きの御朱印での授与になります。庫裡の無人の玄関先にて御朱印をいただき、志納料は御朱印近くの引き出しに納めます。

通年で授与されている御朱印は、「洞中の山色四時好し 雲外の渓聲一様に 寒じ」と墨書きされ、「東山瓜鉄綿」「雲巌禅寺」の朱印がおされるデザインで、志納料は300円でした。

「洞中の山色四時好し 雲外の渓聲一様に 寒じ」は開山・仏国国師の和歌です。

移りゆく四季はいつも素晴らしく美しい、そして雲巌寺の下を流れる武茂川はいつでも凄まじく流れている、という移り変わる四季と一本筋が通り凛とした武茂川の様子を対比的にとらえ、雲巌寺の風景美が表現されています。

また、朱印の「東山瓜瓞綿」は、雲巌寺の清流に掛かる瓜瓞橋とかけて子孫が長く続き反映することを意味し、その様が連綿と続いていくことが表されています。

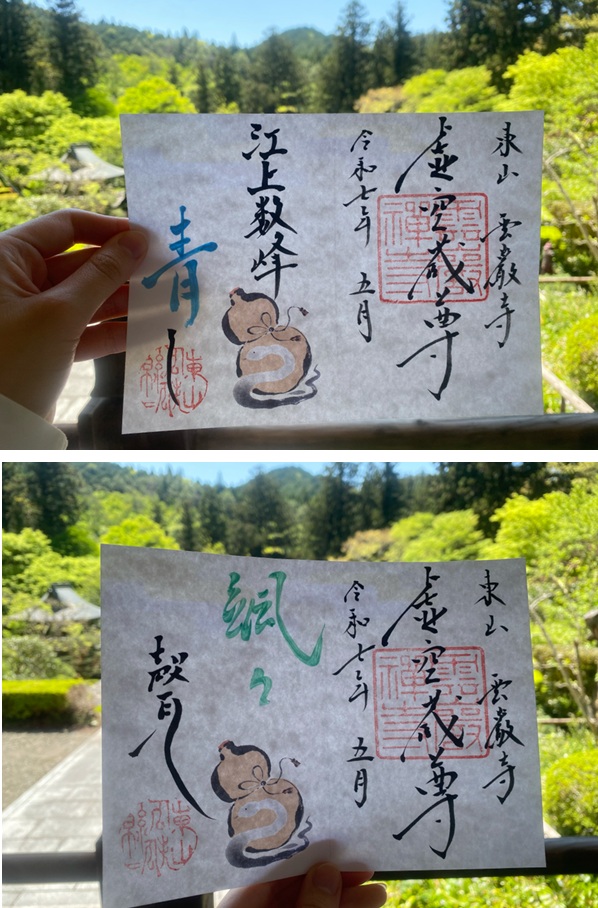

雲巌寺では、月替わりの御朱印も授与されています。

通年の御朱印と同様に、箱に用意されているものを1枚ずつ自分で取る方式で、見開きサイズでそれぞれ書かれている内容が異なり、志納料は1枚500円でした。

私が令和7年(2025年)5月に参拝した際にいただいた御朱印は、右頁に「東山 雲巌寺」「虚空蔵尊」「参拝年月」が墨書きされ、朱印で「雲巌禅寺」とおされ、左頁には瓢箪と干支の巳が印刷され、「東山瓜瓞綿」と朱印があり、さらに御朱印毎に季節を感じる禅語が彩り豊かに記されていました。

瓢箪のデザインは、朱印の「東山瓜瓞綿」と同様に、子孫繁栄のご利益を象徴しています。

「虚空蔵尊(こくうぞうそん)」からは、虚空、つまり無限の叡智と福徳を授ける修行寺としての空間の広がりが表されているように感じます。

一つ目の御朱印の左頁「江上数峰 青し(こうじょうすうほう あおし)」は、武茂川の上の山脈が新緑で青々として美しい様が表現され、もう一つの「颯々聲(さつさつのこえ)」は木々の風に揺れる葉音が聞こえてくる様子が表されていて、御朱印から自然美を感じ、時を忘れ清々しい穏やかな気持ちになることができました。

雲巌寺は、俳聖・松尾芭蕉(まつおばしょう)の有名な紀行文「奥の細道(おくのほそみち)」にも登場し、旅の途中で最も長く滞在した場所としても知られています。芭蕉は、自分が禅を学んだ師である仏頂禅師(ぶっちょうぜんじ)が雲巌寺で修行していたことから、この地を訪れました。

その際に「木啄も 庵は破らず 夏木立(きつつきも いおはやぶらず なつこだち)」という句を詠みました。寺をつついて壊してしまうというきつつきも、さすがにこの庵だけはつつかず、そのままにしておいたのであろう、昔ながらの小さい庵が破れずに夏木立の中に残っているという意味です。

句に出てくる庵が仏頂禅師が修行をしたという場所で、仏頂禅師の修行の日々を思い、尊い場所だと感じたことが表現されているそうです。

雲巌寺は、深い歴史と信仰に支えられた禅宗の修行道場で、四季折々の自然美と相まって、心を静める場所を求める人々に安らぎを与え続けています。授与される御朱印には、道場の歴史と禅の精神が凝縮されていて、訪れる人を今なお息づく禅の世界へ導いてくれるかのようです。

※松尾芭蕉の奥の細道の立ち寄り先である中尊寺と毛越寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岩手県「中尊寺」の「金色堂」で授与される限定の見開き御朱印

【御朱印情報】岩手県「毛越寺」の浄土の癒しを感じる「薬師如来」の御朱印

ライター:おみき

日本の伝統文化や食文化に傾倒するライター。日本茶スペシャリストとしても活動しています。小学生から社会人に至るまで巫女を経験し、神社の境内が心の拠り所です。北関東を中心に全国の神社仏閣を巡り御朱印を集めており、皆様と御朱印巡りの楽しさを共有できましたら幸いです。

スポンサーリンク

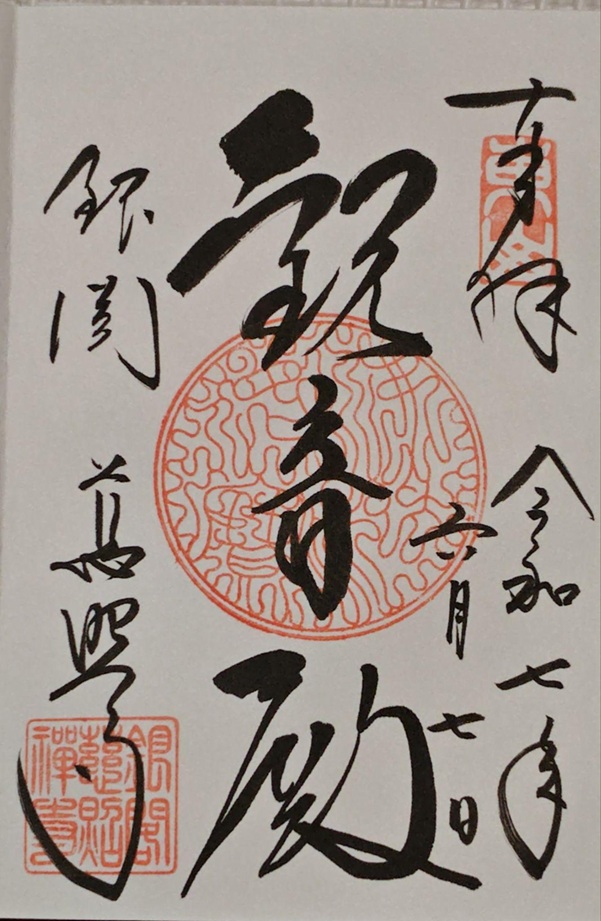

京都府京都市左京区にある「銀閣寺」は、室町幕府第8代将軍・足利義政が造営した山荘「東山殿」を寺院に改めたもので、侘び・寂びの世界を表現した代表的な寺院のひとつです。銀閣寺の代名詞である「観音殿銀閣」を意味する「観音殿」の御朱印は、室町時代の様式美を感じさせる仕上がりです。

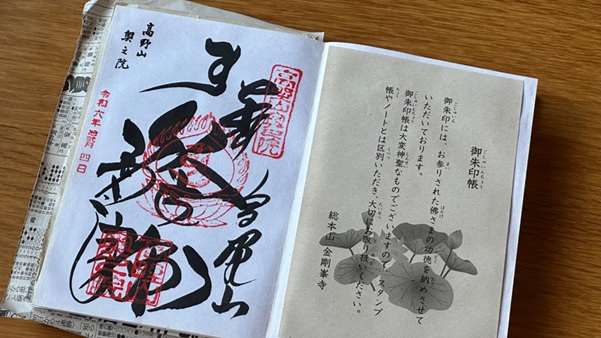

和歌山県高野町にある「高野山奥之院」は、真言宗の開祖「弘法大師空海」が永遠の瞑想を続けているとされる「御廟」がある弘法大師信仰の聖地です。弘法大師空海とご縁を結ぶことができる御朱印や、大黒天・不動明王の御縁日限定の特別御朱印が授与されています。

福岡県福岡市にある「香椎宮」は、1800年以上もの長い歴史を有する古社で、九州に2社しかない勅祭社の一つです。令和6年(2024年)は御本殿創建から1300年の記念の年にあたり、全国で唯一の建築様式である香椎造りの本殿がデザインされた特別な御朱印をいただくことができます。

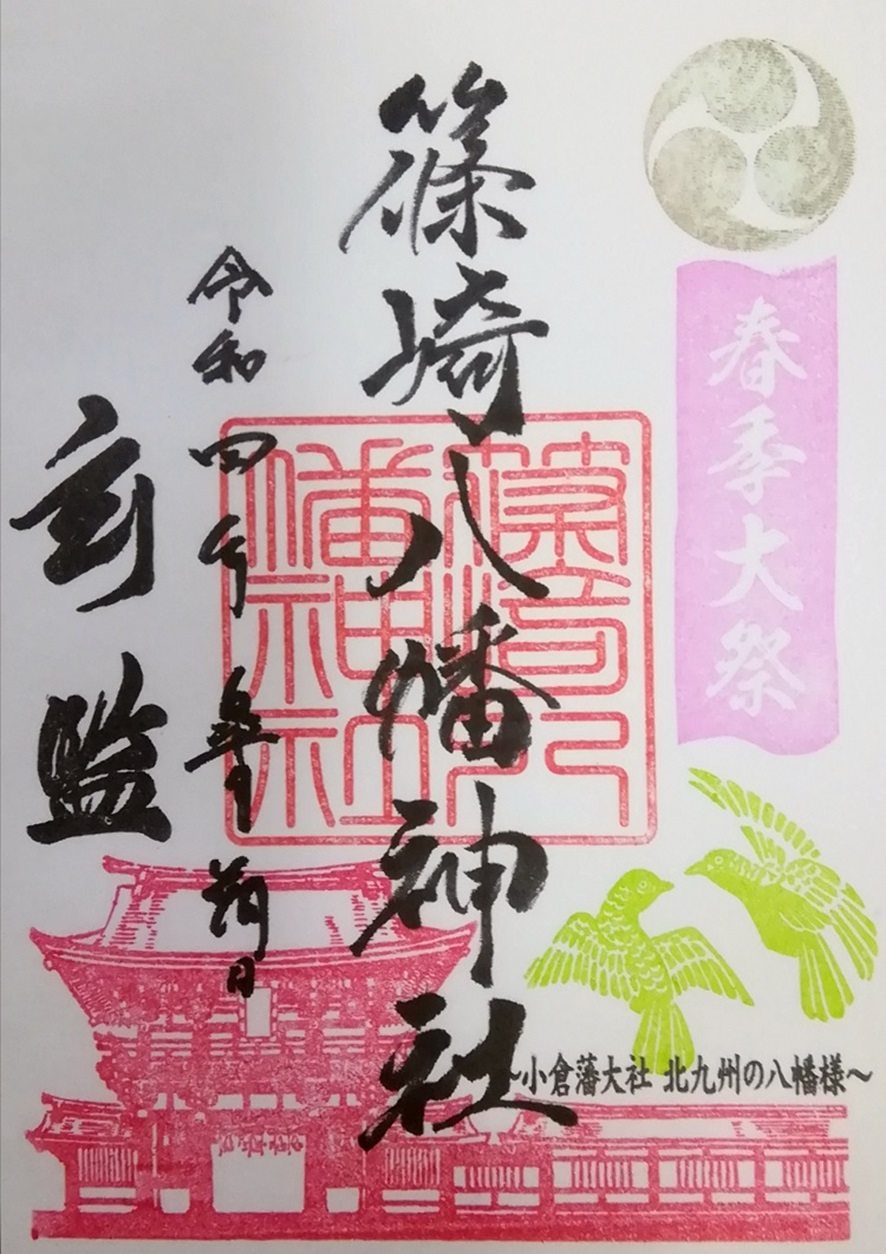

福岡県北九州市にある「篠崎八幡神社」は、1400年以上の歴史があり、江戸時代には小倉藩の大社にも選ばれました。優美な随神門をモチーフにした御朱印や、祭事の際に授与される期間限定御朱印が人気を集めています。