- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県岡崎市にある「大樹寺」は、江戸幕府初代将軍・徳川家康の出身地にある寺院で、松平家・徳川家代々の菩提寺です。家康の座右の銘「厭離穢土 欣求浄土」が記される御朱印や、家康の生誕地である岡崎城を望む眺望が切り絵で表現された御朱印などをいただくことができます。

スポンサーリンク

愛知県岡崎市にある「大樹寺(だいじゅじ)」は、「成道山松安院大樹寺(じょうどうざんしょうあんいんだいじゅじ)」が正式名称で、室町時代の文明7年(1475年)に創建された浄土宗鎮西派の寺院です。

応仁元年(1467年)に、三河(みかわ、現在の愛知県東部)を治めていた松平家に、尾張(おわり、現在の愛知県中部)を治めていた織田家が侵攻した井田野(いだの)の戦いで、当時の安城松平家当主・松平親忠(まつだいら ちかただ)が戦死者を弔う千人塚を築き、文明7年(1475年)に念仏堂を建立した後に鴨田の旧館跡に寺を建立して、増上寺開山・酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)の孫弟子・勢誉愚底(せいよぐてい)が開山したのが大樹寺の始まりだと伝わっています。その後、親忠により安城松平家の菩提寺とされ、先代の墓も移設されました。

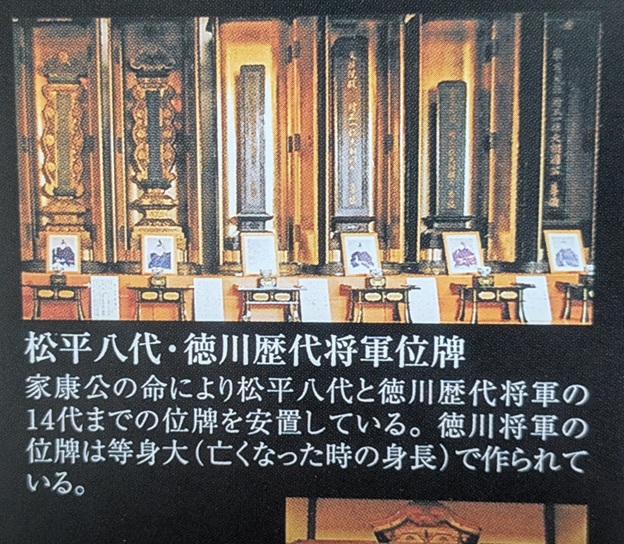

松平家出身で江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康は、江戸時代初期の元和2年(1616年)に亡くなる際、「位牌は三河の大樹寺に立てよ」と遺言しました。遺言通り家康を始めに14代将軍までの位牌が大樹寺に安置されています。この歴代徳川将軍の位牌はそれぞれ亡くなった時の身長の大きさで作られている特別なものです。

江戸時代後期の安政2年(1855年)に火災にみまわれますが、安政4年(1857年)に江戸幕府が関わり再興されています。

大樹寺は、家康の遺体が納められた静岡県・久能山東照宮(くのうざんとうしょうぐう)や、葬儀を行った東京都・増上寺(ぞうじょうじ)などと並び、徳川将軍家にとって特別な寺社としての地位を確立しました。

令和5年(2023年)の徳川家康が主人公のNHK大河ドラマ「どうする家康」の放映を機に、大樹寺は家康ゆかりの地として再び注目を集め、多くの参拝者や歴史ファンが訪れる人気スポットになっています。

※久能山東照宮と増上寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】静岡県「久能山東照宮」の徳川家康を祀る東照宮創祀の御朱印

【御朱印情報】東京都「増上寺」の徳川家康ゆかりの「黒本尊」の力強い御朱印

大樹寺の御朱印は、本堂内の授与所にていただくことができます。

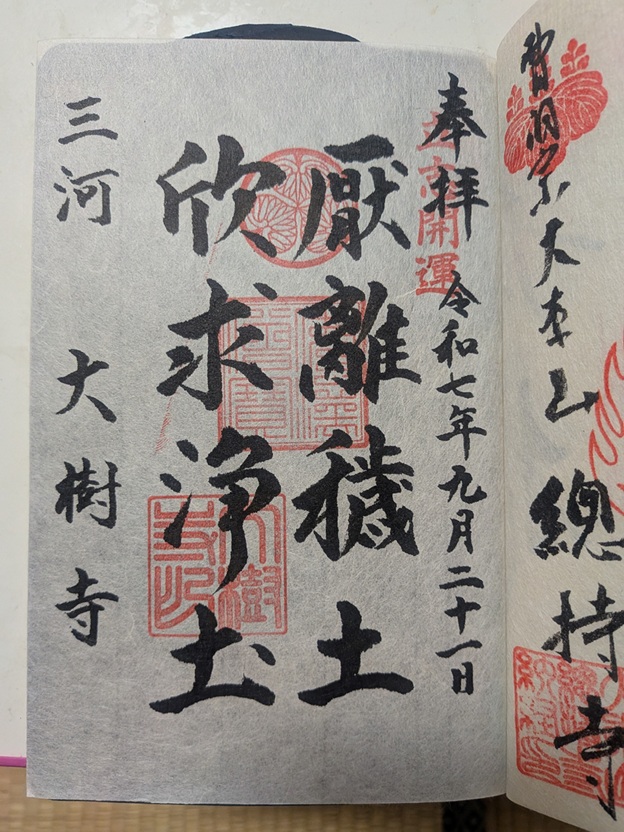

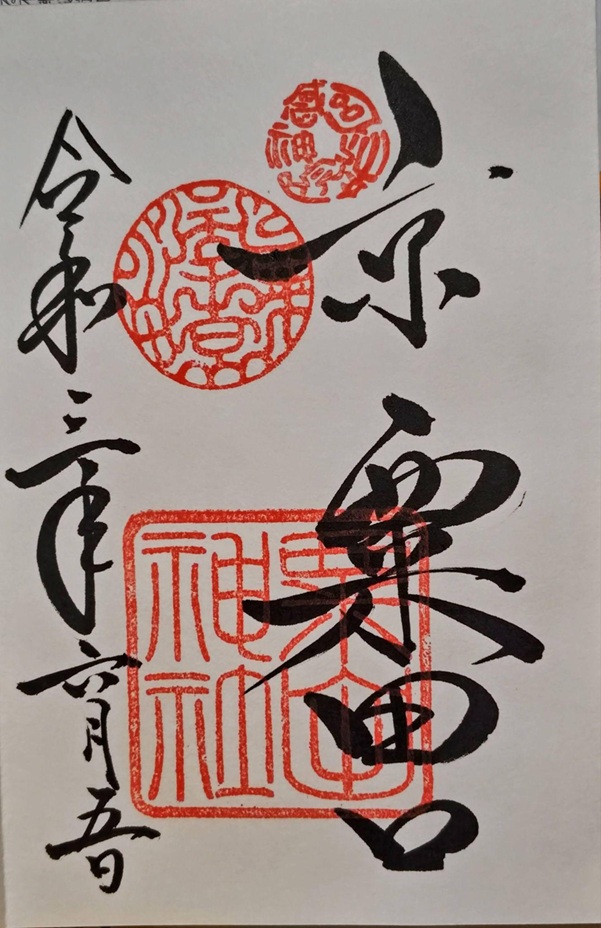

基本の御朱印は、右側から「立志開運」「三葉葵紋」「宝印」「寺印」の朱印に、「奉拝」「参拝日時」「厭離穢土 欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)」「三河大樹寺」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に丁寧に直書きしていただき、志納料は500円でした。

中央の墨書きの「厭離穢土 欣求浄土」とは、「戦国乱世の穢(けが)れた世を厭(いとい)離れて浄土のような平和な時代を作るのがお前の役目である」という意味で、家康が桶狭間(おけはざま)の戦いで敗れ、大樹寺で自害をしようとした際に、当時の住職からこの言葉を授かり再起し、その後に座右の銘としたものです。

大樹寺は、その後江戸幕府を開くまでに至った家康の活躍のきっかけの地であることが御朱印の「立志開運」の朱印に表されています。また、松平家・徳川家代々の菩提寺として魂の拠り所となったことで、徳川家の権威の象徴である「三つ葉葵の紋」の使用を許されている数少ない寺院の一つでもあり、御朱印にも堂々と三つ葉葵の紋の朱印がおされます。

この御朱印は、大樹寺が家康や松平家・徳川家にとって特別な寺院であることを端的に表現しています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

墨書きが濃淡が均一で、滲みも加わり、どっしりとした感じを受けるのは、墨の吸い込みが良く筆のコントロールがしやすい土佐手漉和紙ならではだと思います。重厚感がある書体に家康の存在感、整然とした書体に家康の平和な世界を作るという決意が表現されているように感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

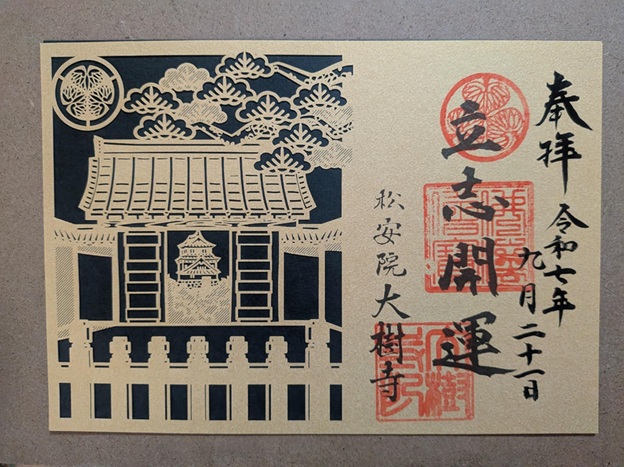

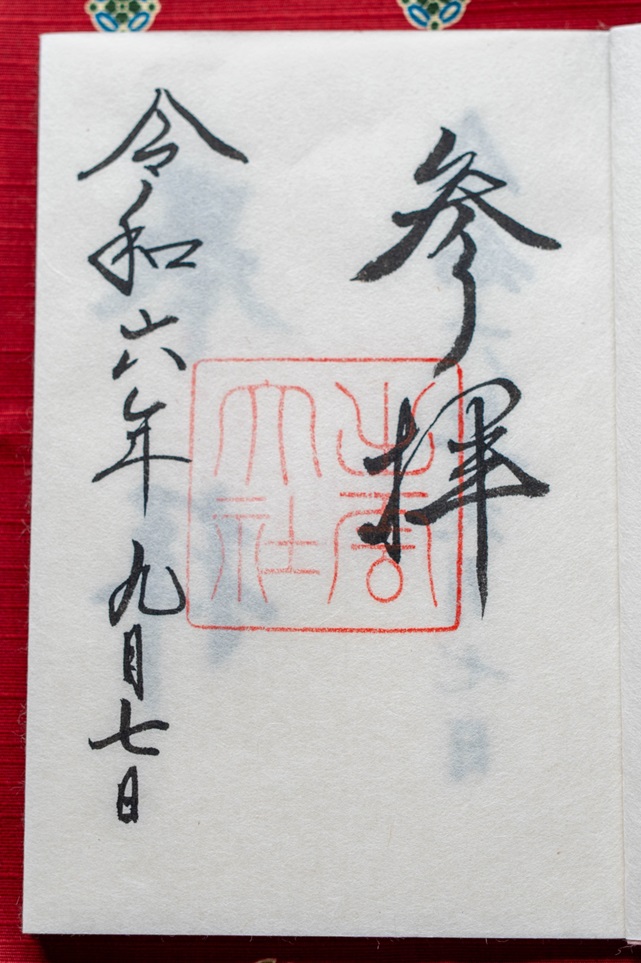

私が大樹寺を参拝した令和7年(2025年)9月には、基本の御朱印のほかにも切り絵御朱印などたくさんの種類の御朱印が授与されていて、その中から切り絵御朱印「立志開運」をいただきました。

右側には「立志開運」の墨書き、左側には総門から岡崎城が見える眺望が切り絵で表現された特別御朱印です。

「立志開運」とは、「自分の志を立てることが運を開く鍵となる」という意味の言葉で、家康が大樹寺で誓ったように人生のあらゆる場面で強い決意や目標を持つことの重要性を示し、とても力強く勇気を与えてくれます。

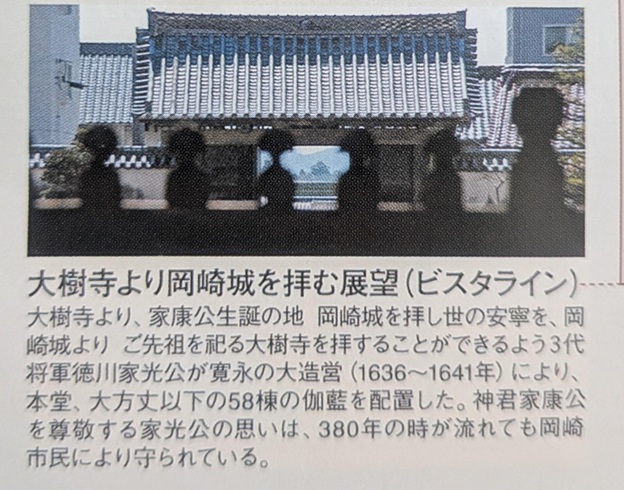

切り絵で表現されている眺望は、大樹寺の総門から家康の生誕地である岡崎城が真正面に見える様子です。徳川家康の孫で3代将軍の徳川家光(とくがわいえみつ)が「祖父生誕の地を望めるように」と、寛永年間に大樹寺を大造営した際に伽藍を配置したことに由来し、現在も当時のままの様子を見ることができる貴重な歴史的眺望です。

大樹寺から岡崎城までの約3kmの直線は「ビスタ(眺望の意味)ライン」と呼ばれていて、この景色を見ようと多くの参拝者・観光客が訪れています。

大樹寺は、徳川家康にとって人生の転換点になった重要な寺院であり、松平家・徳川家の菩提寺として地域の人達によって大切に守られ続けています。家康のふるさとである岡崎市の歴史探訪を楽しみ、大樹寺で家康ゆかりの言葉や眺望が表現された御朱印をいただけば、旅の思い出が鮮明に心に残り続けることでしょう。

※同じ岡崎市内にあり松平家・徳川家康と関係が深い伊賀八幡宮と瀧山東照宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「伊賀八幡宮」の徳川家康ゆかりの大きな「三葉葵紋」と「遺訓」が記される御朱印

【御朱印情報】愛知県「瀧山東照宮」の徳川家の象徴「三葉葵紋」の大きな朱印がおされる御朱印

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

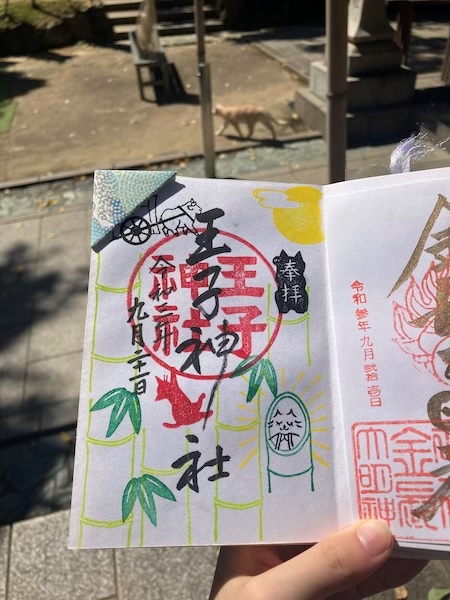

徳島県徳島市に鎮座する「王子神社」は、「猫神さん」の愛称で親しまれている神社です。境内にたくさんの猫がいて、猫をモチーフにした御朱印が話題になっており、月替わりの御朱印は大人気で、毎月集めているコレクターがいるほどです。

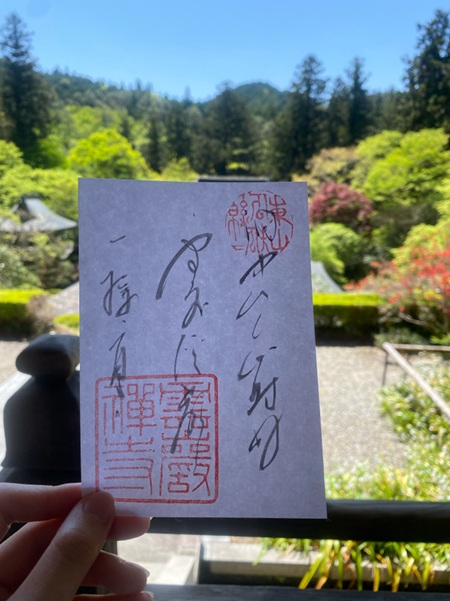

栃木県大田原市にある「雲巌寺」は、鎌倉時代に禅宗四大道場のひとつとされた臨済宗妙心寺派の名刹です。禅の精神や自然美が表現された和歌や禅語が美しく表現された御朱印をいただくことができます。

京都府京都市東山区にある「粟田神社」は、京都と東国を結ぶ出入口として昔から交通の要衝であった「粟田口」に鎮座する神社です。旅行守護・厄除けの神として信仰された歴史を表す本社の御朱印のほか、周辺で活躍した名刀工にまつわる刀剣御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。

各地域で重要な役割を果たし、大きな規模の神社・社格の高い神社を表す「大社」を名乗る神社が全国に約20~30社あります。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの大社の御朱印の情報をまとめました。