- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県明日香村にある「橘寺」は、飛鳥時代に聖徳太子の生誕地に創建された古寺です。基本の御朱印には聖徳太子の生誕地であることや飛鳥時代の史跡が表現されるほか、聖徳太子・如意輪観音とご縁を結ぶことができる新西国霊場の御朱印もいただくことができます。

スポンサーリンク

奈良県明日香村にある「橘寺(たちばなでら)」は、飛鳥時代に活躍した皇族・政治家「聖徳太子(しょうとくたいし)」の誕生地に建立されたことで有名な天台宗の寺院で、正式には「仏頭山上宮皇院菩提寺(ぶっとうざんじょうぐうこういんぼだいじ)」と称します。

橘寺は、聖徳太子の生誕地で第29代・欽明天皇(きんめいてんのう)の別宮「橘の宮(たちばなのみや)」があった場所に、第33代・推古天皇(すこてんのう)の命によって推古天皇14年(606年)に聖徳太子が寺を建立したのが起源とされています。

創建当初は尼寺で、伽藍が広大な大寺院として栄えましたが、平安時代後期の久安4年(1148年)に落雷で五重塔が焼失し、文治年間(1185年 – 1189年)には三重塔として再建されたり、戦国時代の永正3年(1506年)の焼き討ちで建造物が焼失するなどの災難がありましたが、江戸時代末期の元治元年(1864年)に堂舎が再建され、現在に至ります。

境内には、創建当時の名残がある珍しい形の五重塔跡の塔心礎が残存するなど、飛鳥時代からの長い歴史を感じることができ、聖徳太子の生誕地という信仰の特別な聖地とされていることから、多くの参拝者が訪れています。

橘寺は、現在の奈良県斑鳩町にある「法隆寺(ほうりゅうじ)」・「法起寺(ほうきじ)」・「中宮寺(ちゅうぐうじ)」、京都府京都市にある「広隆寺(こうりゅうじ)」、大阪府大阪市にある「四天王寺(してんのうじ)」、廃寺になり場所が特定されていない「葛木寺(かつらぎじ)」と並んで、聖徳太子が存命中に創建したと伝わる「聖徳太子建立七大寺」の一つにも選ばれ、大切に受け継がれています。

※四天王寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「四天王寺」の聖徳太子ゆかりの「大日本佛法最初」の御朱印

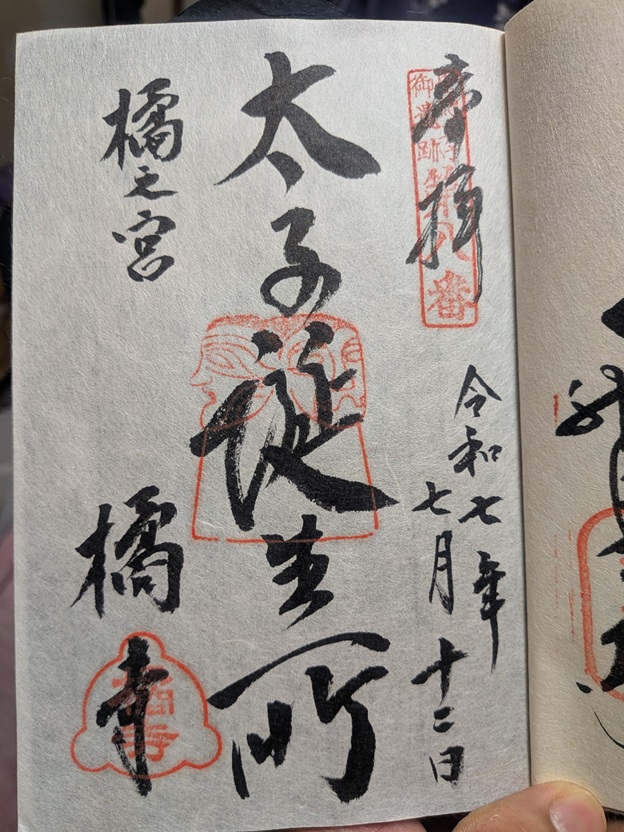

橘寺の基本の御朱印は、「聖徳太子御霊跡第八番」「二面石」「橘寺」の朱印に、「奉拝」「参拝日時」「太子誕生所」「橘之宮橘寺」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、志納料は500円でした。

右上の「聖徳太子御遺跡第八番」の朱印は、橘寺が近畿圏にある聖徳太子ゆかりの28ヶ寺で構成される霊場の8番札所であることを示しています。中央には、橘寺が聖徳太子誕生地に建立された寺院であることを示す「太子誕生所」の墨書きがダイナミックに表現されており、聖徳太子御遺跡の中でも橘寺が特に重要な寺院であることがわかります。

中央のユニークな朱印は、橘寺に飛鳥時代から存在していたといわれる石造物「二面石(にめんせき)」を象っています。

善と悪のふたつの顔が背中合わせに彫刻された石で、人の心の善悪二面を表しているとされます。物事の捉え方や心の持ち方次第で、良くも悪くもなるといった、人間の心のあり方を示唆していると考えられており、聖徳太子の思想や橘寺が布教してきた教えを象徴しているかのようです。

左下の朱印の形は、五重塔が建っていた場所に現存する塔の心礎の穴の形を表しています。

かつて存在した五重塔は高さ約40mの巨大なもので推測されており、当時すでに優れた建築技術があったことを示し、橘寺が先進的な寺院で国にとって重要な役割を果たしていたことがわかります。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

巧みな筆の動きで書き入れられた線の強弱が美しいのは、筆の勢いをしっかり受け止め、墨の吸収がよくにじみが少ない土佐手漉和紙ならではだと思います。書き手が思いのままに表現できているなといつも感じています。

力強く堂々とした書体からは、聖徳太子の日本の仏教の祖としての威厳が表されているように感じました。土佐手漉和紙に墨が染み込んでいく様子は、私の精神にも聖徳太子の威光や橘寺の歴史的功績が深く浸透していくかのようでした。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

橘寺では、新西国霊場の10番札所でもあり、新西国霊場の御朱印もいただくことができます。

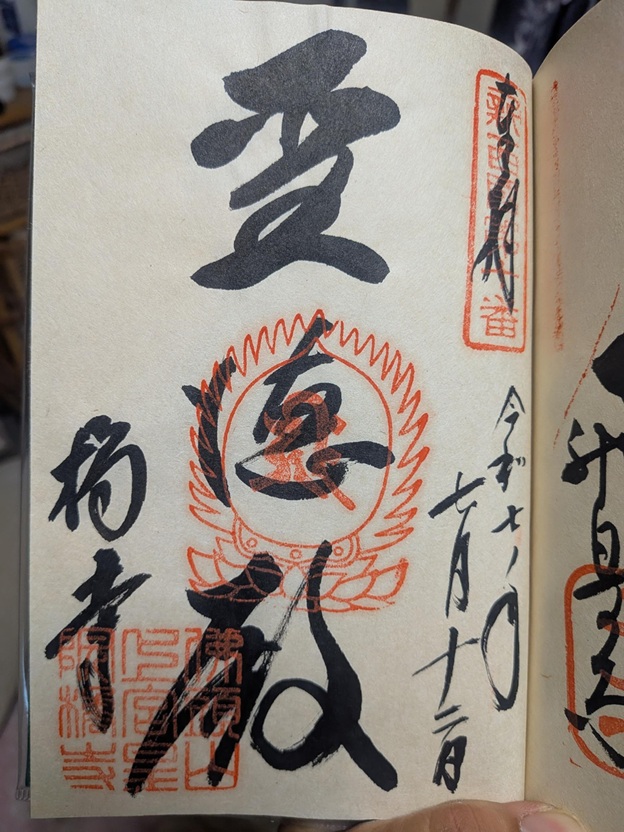

右上から「新西国第十番」「梵字」「寺名」の朱印に、「奉拝」「参拝日」「聖徳殿(しょうとくでん)」「橘寺」の墨書きが書き入れられるデザインで、こちらも持参した千年帳に直書きしていただき、志納料は500円でした。

新西国霊場は、昭和7年(1932年)に大阪時々新報、京都日日新聞、神戸新聞を母体とした三都合同新聞社が、近畿2府4県(大阪府・和歌山県・奈良県・京都府・滋賀県・兵庫県)の寺院の中から、日本の仏教の始祖である聖徳太子の「和の道」と、平和な世界建設を基調に、信仰と健全な探勝行楽を兼ねる巡拝コースとして、一般読者の意見を中心に33ヶ寺を選定したものです。その後、戦争により一時荒廃しましたが、戦後に霊場から辞退した寺院に変わって新たに2ヶ寺を加え、さらに5ヶ寺を客番として迎え、新西国三十八霊場として再出発し、現代に受け継がれています。

中央に墨書きされる「聖徳殿(しょうとくでん)」とは、聖徳太子を祀る建物を意味していて、橘寺においては御本尊・聖徳太子坐像が祀られている本堂(太子殿)を指します。

中央の梵字の朱印は、「意のままに願いを叶え、災難から救う」という功徳があるといわれる如意輪観音(にょいんりんかんのん)を表しています。

新西国霊場10番札所の御朱印は、聖徳太子と如意輪観音と深いご縁を結んだ証となることでしょう。

橘寺を訪れた際にぜひ拝観してみていただきたいのが「往生院(おうじょういん)」です。

平成9年(1997年)に再建され、260点もの花の絵が奉納された格天井の天井画が圧巻で、話題になっています。「花の天井」とも称され、その華やかな美しさはSNSにも多数投稿されています。堂内に入って寝転んで見ることができるので、その美しさを心ゆくまで堪能してみてください。

橘寺は、日本の仏教を確立・発展させた立役者である聖徳太子ゆかりの古寺です。飛鳥時代の歴史散策で奈良県を訪れた際にはぜひ立ち寄っていただき、達筆な御朱印をいただいて、聖徳太子とご縁を結ばれてください。

※同じ明日香村にあり、聖徳太子が仏教を学んだとされる飛鳥寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「飛鳥寺」の日本最古の仏像「飛鳥大仏」とご縁を結ぶ御朱印

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

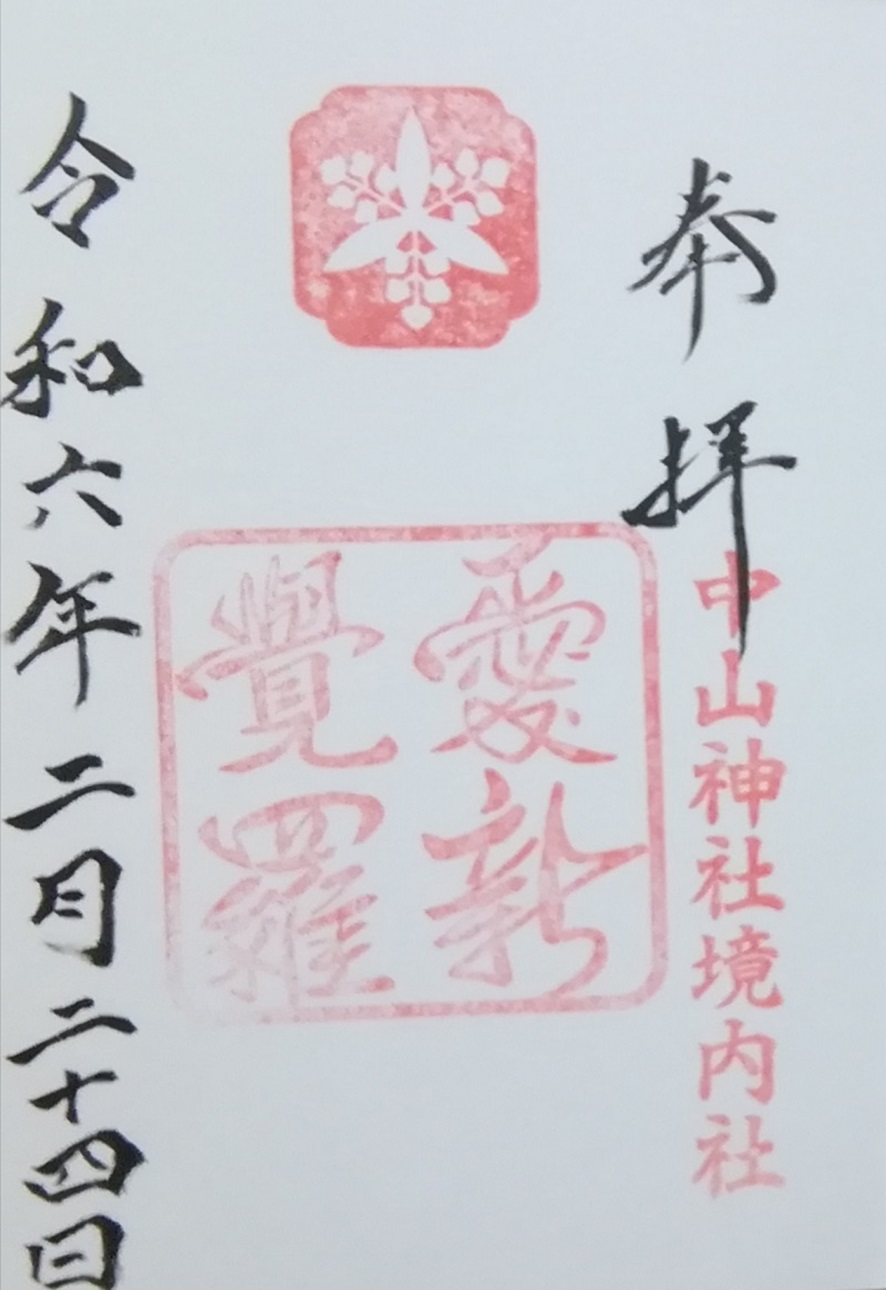

山口県下関市にある「中山神社」は、幕末の青年公卿・中山忠光を祀る神社です。境内社「愛新覚羅社」には中国清朝最後の皇帝の弟・愛新覚羅溥傑と妻・浩が祀られ、幕末から明治・大正期にかけての歴史浪漫を感じる御朱印を拝受できます。

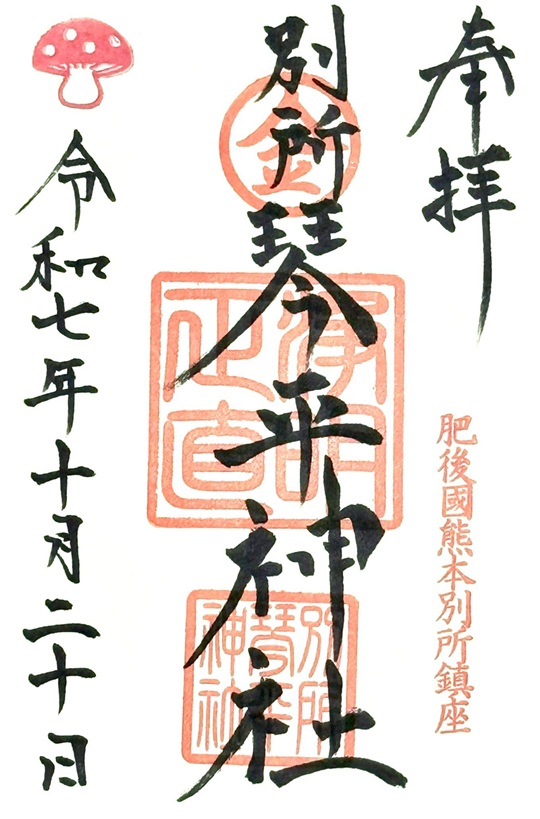

熊本県熊本市中央区にある「別所琴平神社」は、古くから「別所のこんぴらさん」の名で地域の人々に親しまれ、熊本三社参りの1社として崇敬をあつめてきた神社です。最近では、参拝日や季節に合わせて絵柄が変わる多種多彩なイラスト付き御朱印が注目をされています。

福岡県福岡市博多区の博多駅の屋上「つばめの杜ひろば」にある「鉄道神社」は、交通安全のご利益で知られる神社です。近隣の住吉神社でいただける鉄道神社の御朱印は、車輪やレールのイラストが目を引く鉄道モチーフのデザインで人気になっています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙のひとつである讃岐正藍染「空と海」のデザインは、弘法大師空海が見た空と海だけの景色を、正藍染の繊細な藍色のグラデーションで表現し、長く使用・保存できる機能性も有しています。