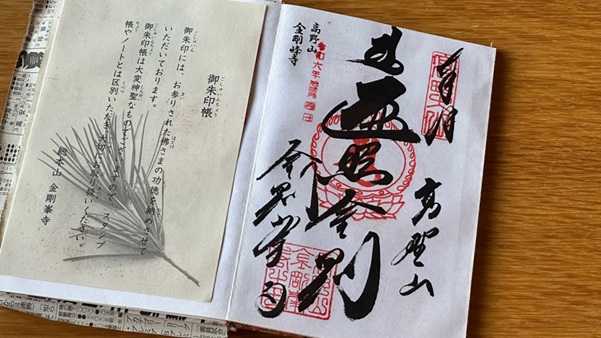

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市上京区にある「白峯神宮」は、日本史上最恐の怨霊といわれる「崇徳上皇」が祀られている神社です。天皇家を示す「菊の御紋」の朱印が印象的な御朱印や、継承している伝統文化「蹴鞠」の様子が描かれる御朱印など、多種多彩な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市上京区にある「白峯神宮(しらみねじんぐう)」が創建されたのは、慶応4年(1868年)9月のことです。幕末動乱の中、崇徳上皇(すとくじょうこう)の神霊を白峯陵(しらみねのみささぎ、現在の香川県坂出市)から京都へ移すように命じた第121代・孝明天皇(こうめいてんのう)の遺志を継ぎ、第122代・明治天皇(めいじてんのう)が白峯神宮を創建しました。

続いて明治6年(1873年)に第47代・淳仁天皇(じゅんにんてんのう)の御霊を淡路島南端の御陵から移しました。

白峯神宮に祀られている崇徳上皇は、平安時代末期の元永2年(1119年)に第74代・鳥羽天皇(とばてんのう)の皇子として誕生しました。その後、父である鳥羽天皇の譲位をうけてわずか5歳にして第75代天皇に即位しました。幼少の頃より和歌・管絃に秀でていたと伝わっています。

ただし、鳥羽上皇は父である白河法皇(しらかわほうおう、第72代天皇)と正妻・璋子(しょうし)との間に生まれた不義の子が崇徳天皇であると疑っていたため、崇徳天皇は鳥羽上皇から疎まれ続けました。

鳥羽上皇が、崇徳天皇を差し置いて院政(天皇の位を譲ったのちも政治の実権を握ること)を開始すると、ますます確執は深まりました。崇徳天皇は23歳の若さで譲位させられ、弟が第76代・近衛天皇として即位します。しかし、崇徳天皇が上皇となっても院政を敷くことは叶わず、政治の中央へ出る道は、父・鳥羽法皇にことごとくつぶされました。

鳥羽法皇が崩御すると、崇徳上皇は鳥羽法皇が擁立した第77代・後白河天皇(ごしらかわてんのう、崇徳上皇の弟)と激しく対立します。そこに摂関家の内紛が絡み、朝廷が崇徳上皇派と後白河天皇派にわかれて衝突したいわゆる保元の乱(ほうげんのらん)が勃発、この戦いで敗れた崇徳上皇は讃岐國(さぬきのくに、現在の香川県)へ配流されました。

讃岐での崇徳上皇は日々経典を写し、平安な心を保とうと努めますが、都の平安を願って送った経文が呪詛の経文だとして朝廷から送り返されたことをきっかけに、とうとう積年の恨みが爆発しました。以来「日本国の大魔王となり、天皇家を呪い打倒し、天皇家以外の者を支配者とする」と呪詛し続け、8年後に崩御するまで爪や髪を伸ばし続け、夜叉のような姿になったと伝わっています。

崇徳上皇はその後も都に帰ることはかなわず、長寛2年(1164年)に46歳で讃岐國にて崩御しました。上皇の遺体を白峯山へ運ぶ際には突然の雷鳴のうえ、棺からは血がしたたり落ちたという逸話が残っています。その後都では天変地異や社会不安が続きますが、これは崇徳上皇の怨霊がもたらしたものだと恐れられました。

孝明天皇が讃岐から崇徳上皇の御霊を移す決意をしたのは、幕末動乱の社会不安を崇徳上皇の鎮魂により少しでも治めようとの思いからでした。崇徳天皇が崩御してから800年後の昭和38年(1963年)には、香川県の白峯崇徳陵において昭和天皇が式年祭を執り行うなど、崇徳上皇の魂を鎮めることが、近代の天皇家にとっても重要事項であることがうかがえます。

白峯神宮は、崇徳上皇と同じく配流になって配流先で崩御した淳仁天皇の非運にあったふたりの天皇の御神霊を祀っています。

当時の時代背景や情勢の都合で配流になってしまったものの、両天皇は国の発展に大きな功績をのこしていて、その分無念も大きかったといわれています。後世の人々がその聖徳を偲び、御霊を慰めるために、白峯神宮は現代でも大切に受け継がれています。

白峯神宮では、基本の御朱印と季節限定の御朱印など複数種類の御朱印が授与されています。

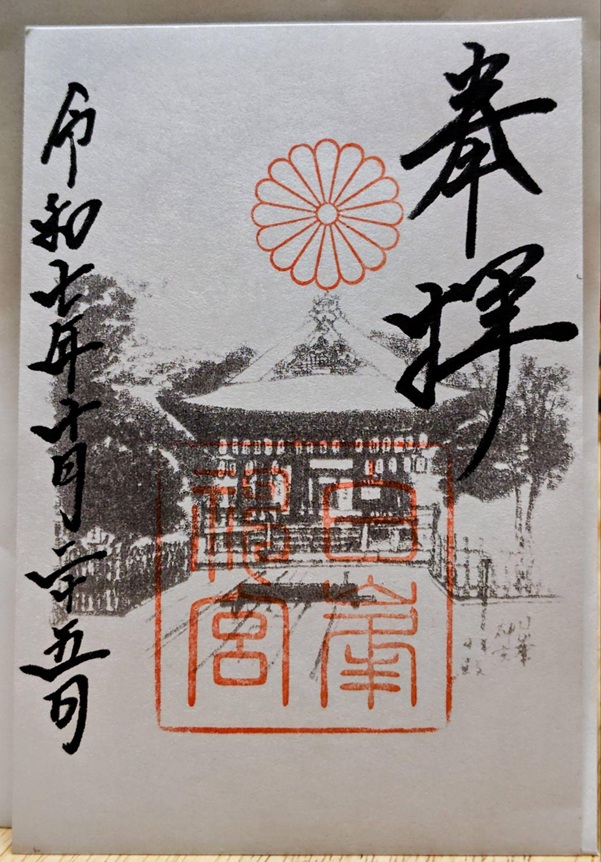

基本の御朱印には持参した御朱印帳への直書きと書置きタイプがあり、書置きの場合は社殿が描かれた専用の台紙を選ぶこともできます。

私がいただいたのは、専用台紙の書置き御朱印で、社殿のイラストを背景に、中央に「菊の御紋」、その下に「白峯神宮」の朱印がおされ、右に「奉拝」、左に「参拝日」が墨書きされているデザインです。

この御朱印に描かれている社殿は神門側から見た拝殿です。拝殿に向かって右に「左近の桜」、左に「右近の橘」が植えられています。これは京都御所の紫宸殿前庭を模したもので、玉座から見た方向に合わせてあるため、私たちが見ると左右が逆になっています。

もともとは儀式の際に左近衛府・右近衛府という役所の武官が、それぞれ警備の陣を張った場所に由来した呼び名です。また古来より、橘は長寿瑞祥の木とされ、桜も魔除けなどの意味を持っていると考えられてきました。

※京都御所と関連が深い平安神宮と二条城に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「平安神宮」の千年帳にいただいた伝統的な御朱印

【御朱印関連情報】京都府「二条城」の徳川将軍家ゆかりの「世界文化遺産」と記される御城印

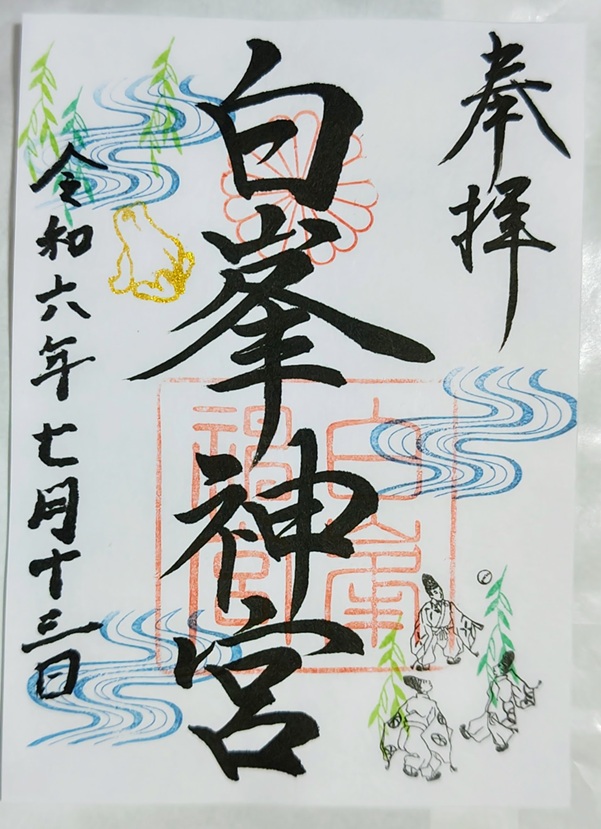

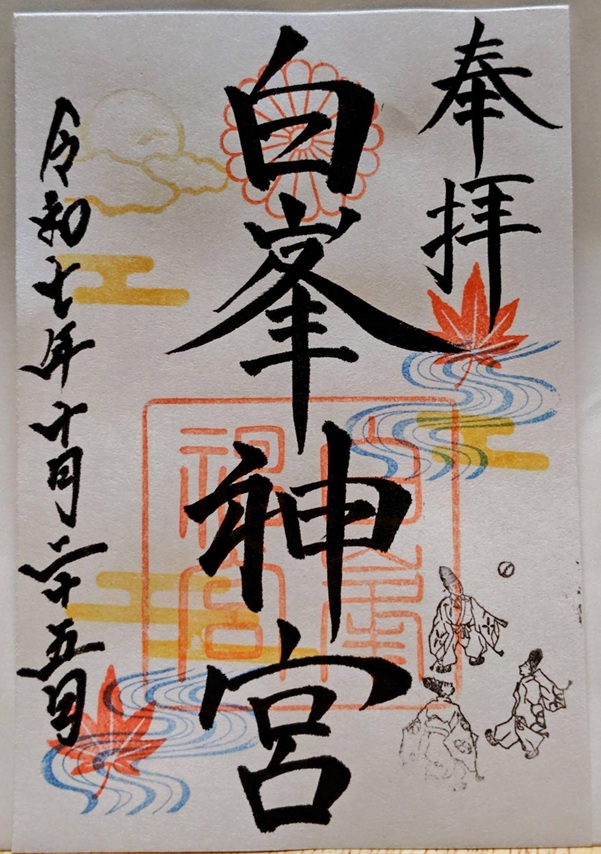

白峯神宮では季節ごとにデザインが変わる季節限定御朱印も授与されています。

私は令和6年(2024年)7月と令和7年(2025年)10月の参拝時に季節御朱印をいただきました。「菊の御紋」と「白峯神宮」の朱印、「奉拝」と「白峯神宮」の墨書き、右下の平安貴族が蹴鞠(けまり)を楽しんでいる姿は同じですが、それぞれ季節を彩るイラストのカラフルなスタンプがおされるデザインです。

白峯神宮は、蹴鞠・和歌の宗家である公卿・飛鳥井家(あすかいけ)の邸宅跡に立地していることから、毎年4月の「春季例大祭」と7月の「精大明神例祭」の際に蹴鞠保存会による蹴鞠奉納が行われています。蹴鞠とは、古代中国から伝わった、革製の鞠を地面に落とさないように、複数人で円になって蹴り合う球技です。勝敗を競うものではなく、いかに相手に受け取りやすく、打ちやすいように蹴るかを競い、長く続けることを目的とします。平安時代に貴族の間で盛んになり、鎌倉時代以降は武士にも広がりました。

飛鳥井家では「まり」の守護神として「精大明神(しょうだいみょうじん)」を祀ってきました。現在も「まりの神様」はサッカーなどの球技やその他スポーツ、日々の習い事の上達を願う人々にあつく信仰されていて、白峯神宮はサッカーなどの球技をはじめとしたスポーツの神様として有名になっています。

地主社の隣には球技上達の「撫で鞠」もあり、私が参拝したときもサッカー部らしき生徒さんたちや修学旅行生が撫でていました。

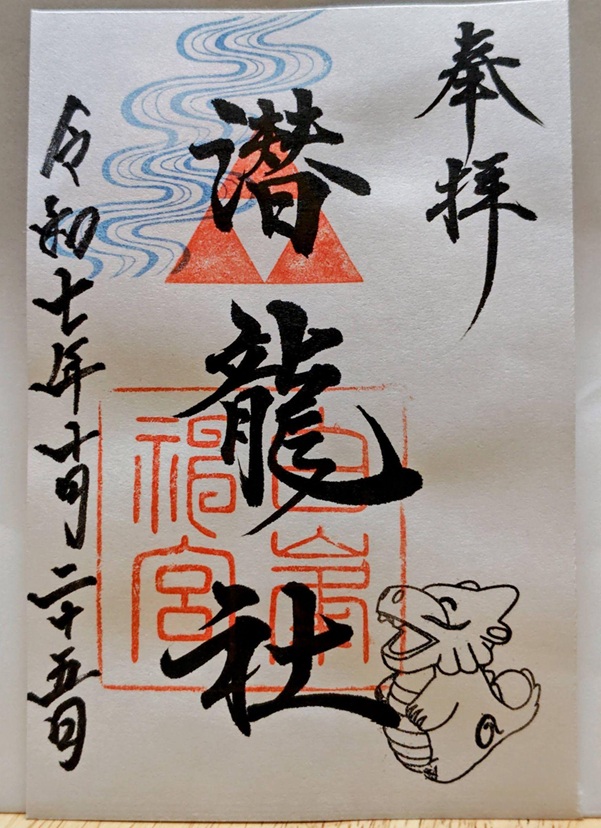

白峯神宮では、境内の東奥にある摂社「潜龍社(せんりゅうしゃ)」の御朱印も授与されています。右に「奉拝」、中央に「潜龍社」、左に「参拝日」の墨書き、中央には社紋と「白峯神宮」の朱印、そして風と笑顔の龍がデザインされている可愛らしいデザインの御朱印です。

潜龍社には、潜龍大神をはじめとした三柱の龍神がお祀りされています。この龍神は、昭和30年(1955年)に本殿で御火焚祭を斎行中に炎の中に出現したといわれている神様です。お社の前にある潜龍井(笑い龍)には、悪縁絶ち・災難除け・病気平癒・事業隆盛などのご利益があるとされています。

白峯神宮では、ご紹介した以外にも行事に合わせた御朱印、刺繍御朱印など多種多様な御朱印が授与されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているかチェックして、お気に入りの御朱印を見つけてみてください。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

白峯神宮の境内には、武道の神様として信仰されている源為義(みなもとのためよし)・源為朝(みなもとのためとも)父子が祀られている「伴緒社(とものおしゃ)」もあります。

為義は、平安時代末期の源平合戦で活躍した武将・源義経(みなもとのよしつね)の祖父で、為朝は叔父にあたる人で父子共に弓の名手でした。崇徳上皇が後白河天皇と争った保元の乱では、父の為義が崇徳上皇方、為朝は後白河天皇方につき敵対関係となりました。

天皇家と関係が深く大規模な境内・社を有することが多い全国にいくつかある神宮のうち、日本一小さな神宮とされる白峯神宮。恐ろしい怨霊となった崇徳上皇を鎮めるために創建されたお社ですが、今では蹴鞠の文化を継承するスポーツの神様として知られ、境内には若く明るい声が響く心地よい神社になっています。崇徳上皇の無念に思いを寄せながら、また必勝祈願の若者の声を聴きながら、ぜひ雅やかな御朱印をいただいてみてください。

※歴代天皇や皇室ゆかりの全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

和歌山県高野町にある「金剛峯寺」は、開創から1200年以上の歴史がある高野山真言宗の総本山として広く信仰をあつめる寺院です。真言宗の開祖である「弘法大師空海」ゆかりの「遍照金剛」の御朱印のほか、御詠歌の御朱印や特別御朱印などが複数種類の御朱印が授与されています。

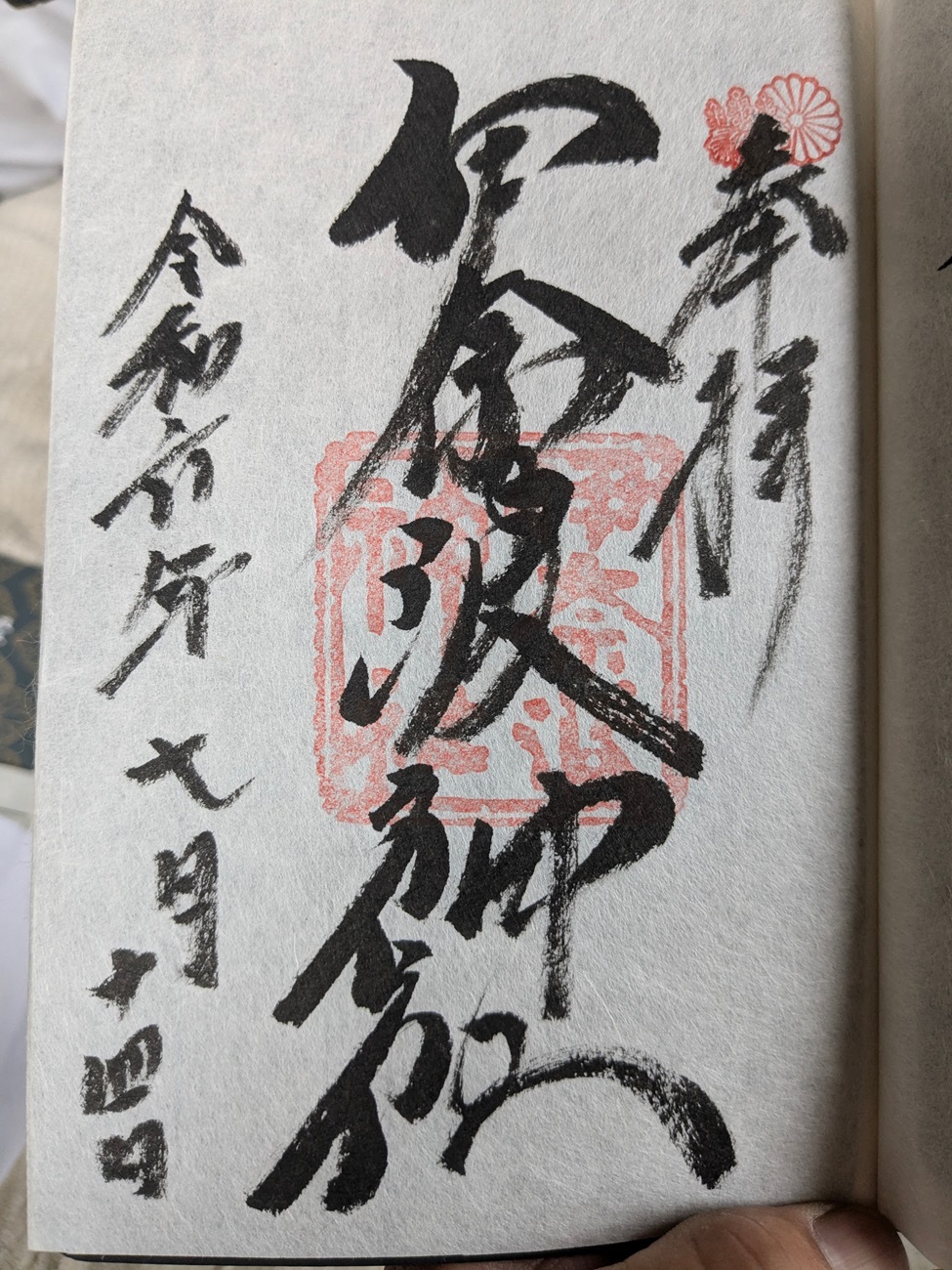

岐阜県岐阜市の「伊奈波神社」は、戦国時代に活躍した斎藤道三と織田信長にゆかりがある神社です。皇室ゆかりの菊紋と織田信長ゆかりの五七桐の朱印が共におされる珍しい御朱印をいただくことができます。

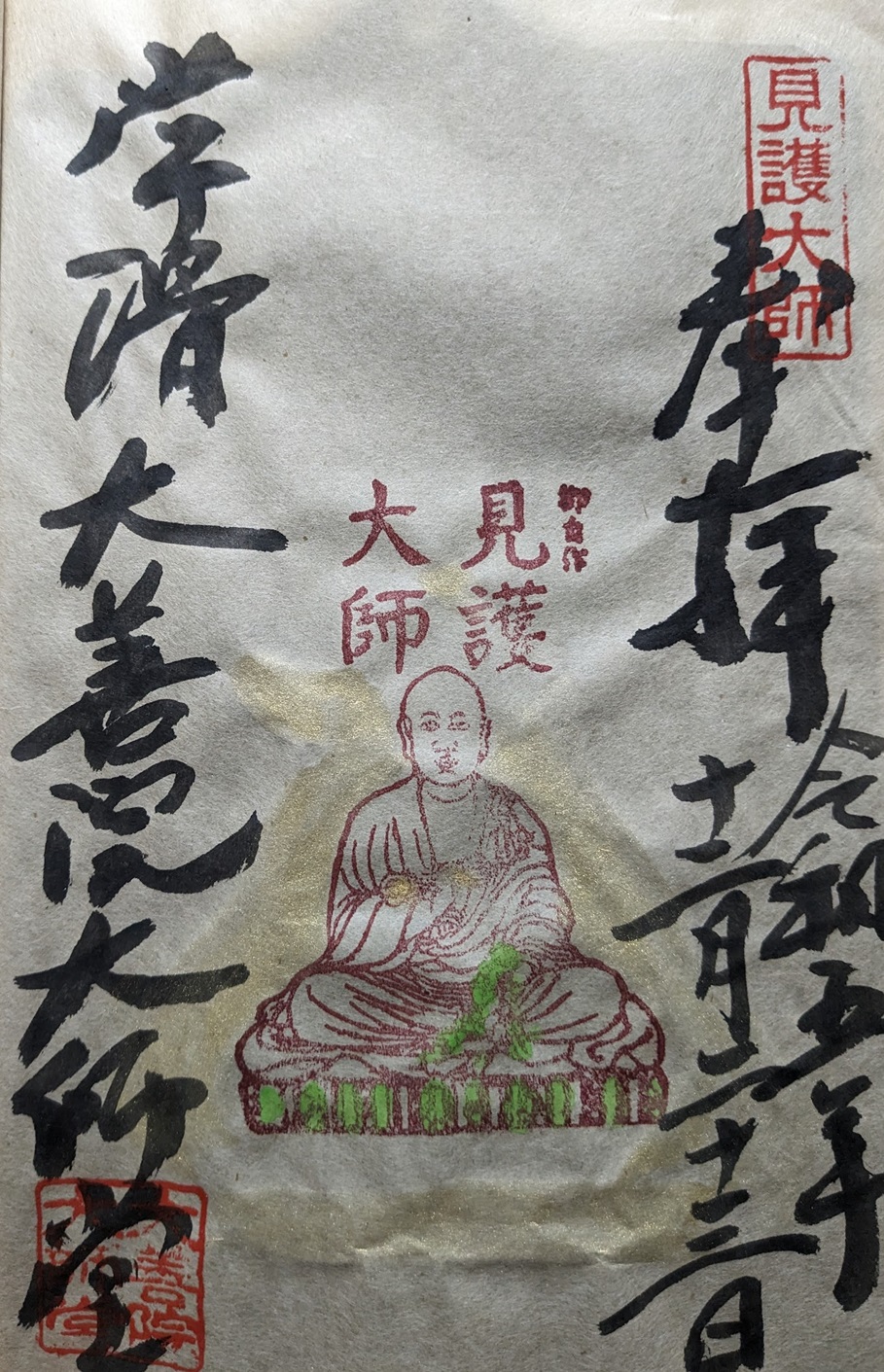

愛知県常滑市にある知多四国霊場64番札所「大善院」は、御本尊の十一面観音菩薩の御朱印の他に、カラフルな水彩画風アート御朱印がたくさんの種類あることで話題になっています。住職夫婦合作で丁寧な手書きの希少な御朱印です。

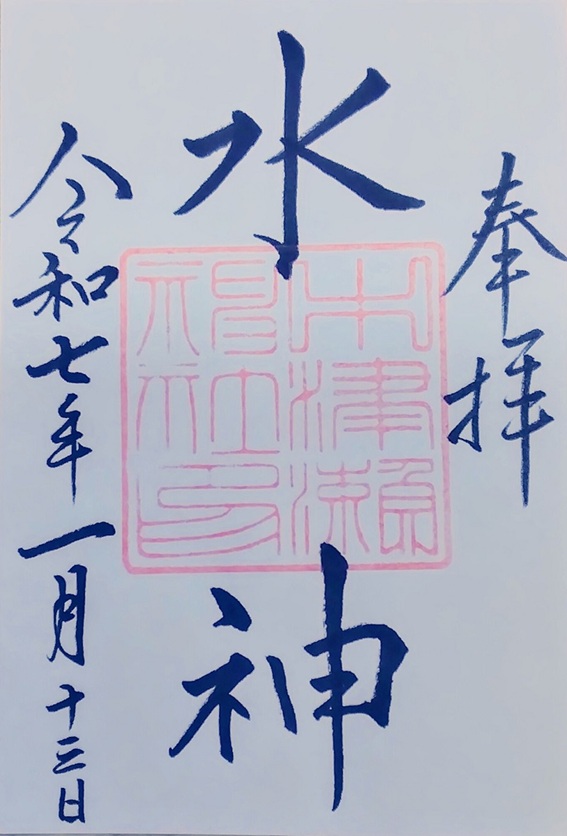

山口県宇部市にある「中津瀬神社」は、宇部市中心市街地に立地し、地元では「水神様」と呼ばれて親しまれている神社です。「水神」と大きく墨書きされる珍しい御朱印と、令和7年の干支「巳」にちなんだ可愛らしいアート御朱印をいただきました。