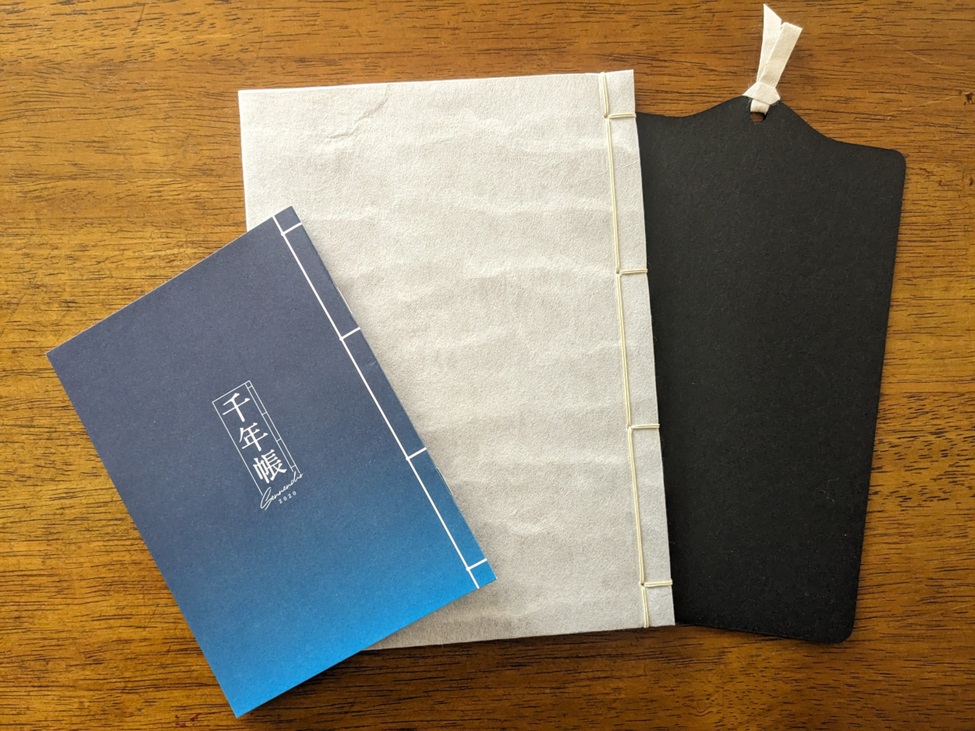

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

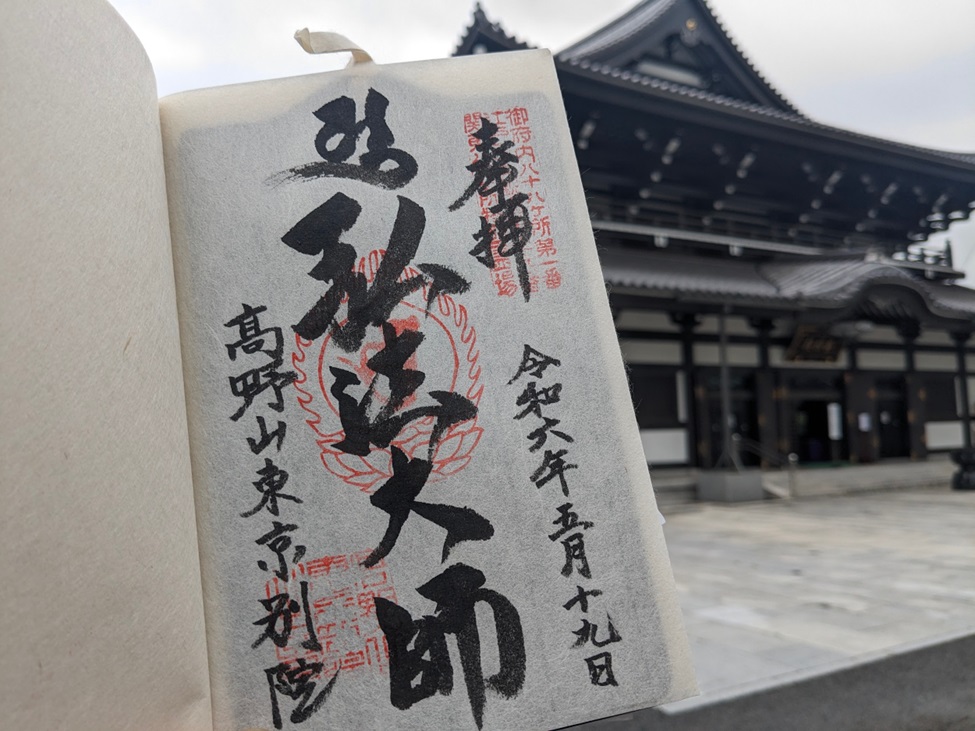

東京都港区にある「高野山東京別院」は、高野山真言宗の東京における信仰の拠点で、開祖である弘法大師が御本尊です。東京都23区内にある弘法大師ゆかりの寺院を巡る「御府内八十八ヶ所霊場巡礼」の1番札所にもなっていて、弘法大師と深いご縁をいただける御朱印を拝受することができます。

スポンサーリンク

東京都の都心から少し南の港区高輪にある「高野山東京別院(こうやさんとうきょうべついん)」は、和歌山県にある高野山真言宗の総本山である「金剛峯寺(こんごうぶじ)」の東京における別院です。

※金剛峯寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「高野山金剛峯寺」の真言宗の開祖「弘法大師空海」ゆかりの御朱印

江戸時代の慶長年間(1596年~1615年)に、高野山の僧侶たちが江戸での活動拠点として、浅草の日輪寺の中に開創されました。明暦元年(1655年)に幕府より芝二本榎と呼ばれていた場所に土地がさずけられ、延宝元年(1673年)に高野山江戸在番所高野寺になりました。その後、元禄15年(1702年)に災火により焼失したものの、翌16年にすぐに復興しています。

明治時代に入り、廃仏毀釈に在番所が廃止されましたが、葛飾牛島にあった古刹・長寿寺から名蹟を移した経緯もあります。

昭和2年(1927年)に「高野山東京別院」と改称され、昭和63年(1988年)に現在の本堂が建立されました。

高野山東京別院は「高輪結び大師」とも呼ばれています。

「高輪」という地名はもともとは「高縄」と表記され、江戸の南側の入口である高輪から悪いものが入らないように守る結界の役割を果たしていたことに由来しています。また、縄には仏様と人々、また人と人との間に、さまざまな良い縁を結ぶ力があるとされています。

縁結びのご利益を求めて、年齢や性別に関係なく、さまざまな願いを持った人々が集まり、信仰されています。

高野山東京別院では、御本尊・弘法大師(こうぼうだいし)の御朱印をいただくことができます。

中央に弘法大師を表す梵字の朱印と墨書き、右上には「御府内八十八ヶ所霊場一番札所」「江戸三十三ヶ所二十九番札所」「関東八十八ヶ所特別霊場」の印がおされます。

御本尊の弘法大師は、奈良時代後期に讃岐国(現在の香川県)で生まれ、平安時代に空海(くうかい)の名で活躍し、真言宗を開祖した高僧です。遣唐使として唐に渡り、密教を日本に伝え、その他にも数多くの文化的・宗教的業績を残しました。特に高野山金剛峰寺の創建や、庶民のための教育施設「綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)」の設立などが知られ、全国各地に弘法大師にまつわる伝説や信仰の痕跡が現代にも受け継がれています。書道にも優れていたとされ、「三筆」の一人としても名を馳せています。

承和2年(835年)に高野山奥の院に入定し、後に醍醐天皇から「弘法大師」という「諡号(しごう)」を贈られました。

弘法大師といえば、「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」という真言が有名です。「南無」は帰依すること、「大師」は弘法大師を指し、「遍照金剛」は弘法大師の灌頂名で大日如来の別名でもあり、「弘法大師に帰依します」という意味の真言です。

この真言は、四国八十八ヶ所霊場巡礼に代表される弘法大師ゆかりの地を巡る「お遍路(おへんろ)」で、巡礼者が各札所で唱え、お遍路さん同士のあいさつにも使われることがある、馴染み深いものです。弘法大師の慈悲と智慧を顕彰し、信者の心の支えとなり、弘法大師の存在を身近に感じさせています。

※四国八十八ヶ所霊場巡礼の御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

御朱印の印で示されているように、高野山東京別院は関東の様々な霊場巡礼の札所になっています。

そのうちの「御府内八十八ヶ所霊場(ごふないはちじゅうはちかしょれいじょう)」は、江戸時代の宝暦5年(1755年)頃に開創されたと伝わる、現在の東京都23区内にある弘法大師ゆかりの88ヶ所の札所の霊場巡礼です。

※25番札所長楽寺は東京都日野市、77番札所仏乗院は神奈川県秦野市にあり、現在は東京都23区外ですが、元々は23区内にあった寺院が移転したそうです。

「御府内」とは、江戸の中心部を指します。

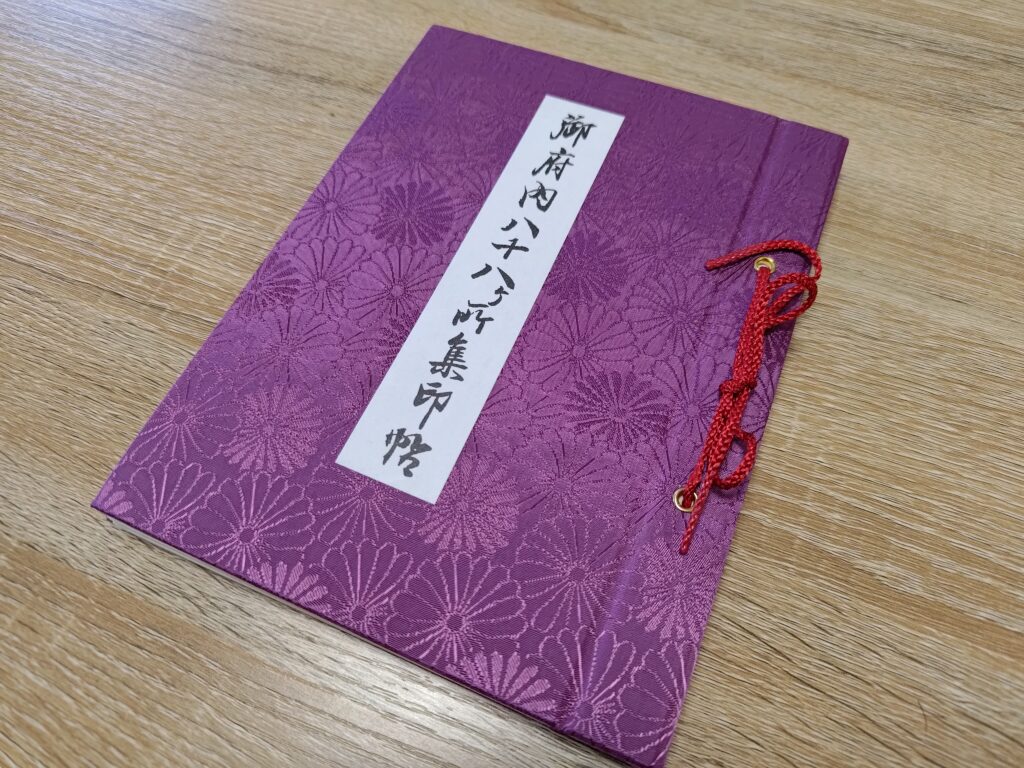

東京23区内の限られたエリアで、弘法大師と縁のある寺院がこれほど多くあり、江戸時代から霊場巡礼の文化が現代まで続いていることは、弘法大師の影響力の大きさを物語っていると思います。現代では専用の納経帳も用意されており、大都会である東京の中心部でありながら、今でも日本の古き良き歴史や宗教文化を感じられる巡礼旅として、たくさんの人に愛されています。

御府内八十八ヶ所霊場巡礼のスタート地である1番札所が高野山東京別院で、江戸における弘法大師信仰・真言宗信仰の拠点であった寺院から巡礼をスタートすることで、弘法大師への理解がより深まるものと思います。

※関東地域の霊場巡礼に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

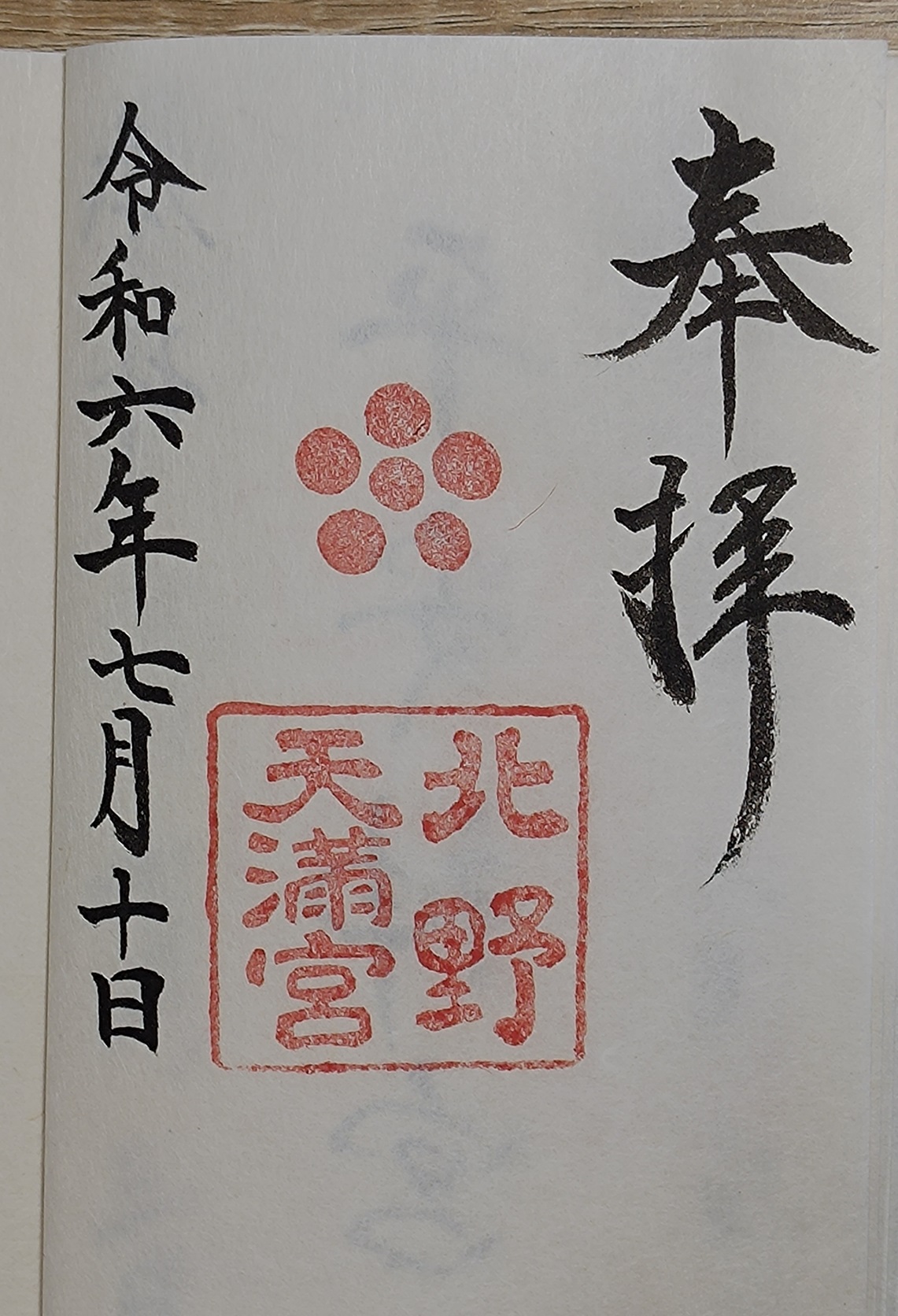

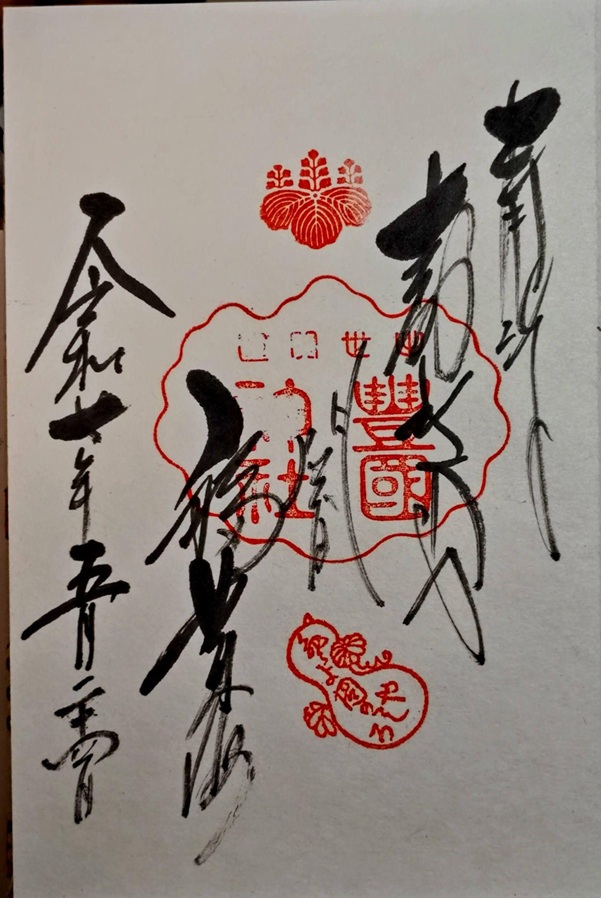

今回私が拝受した高野山東京別院の御朱印は、私がオーダーメイドの注文をしたオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。 本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものです。

書き上がった文字は、一つ一つの線が太く、止めがハッキリしていてダイナミックなので、文字が力強く、いきいきとした躍動感があらわれていると思います。御朱印担当者さんの技術と豊富な経験と、土佐手漉和紙ならではの品質が組み合わさった傑作だと感じました。この御朱印を見返すと、高野山東京別院の大きく美しい本堂の光景と、御朱印を丁寧に書き入れてくださる御朱印担当者さんの様子が鮮明に脳裏によみがえります。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

高野山東京別院を訪れたら、ぜひ参拝していただきいのが「神明社(しんめいしゃ)」で、山門を入って右側に鎮座しています。

高野山金剛峯寺の地主神社で、4つの社があり、丹生明神、気比明神、高野明神、厳島明神が祀られています。明治時代の神仏分離令により一度は取り壊されましたが、弘法大師が高野山を開創してから1200年にあたる平成27年(2015年)の記念事業の一環として再建されました。

弘法大師が高野山を開く際に、まず神明社を建ててから伽藍の建築をはじめたとされていることから、真言宗の寺院にとってはとても重要な精神的拠点でもあります。

高野山東京別院は、東京における高野山真言宗の信仰の拠点であり、都会の喧騒を離れ、弘法大師と深い縁を結ぶことができる寺院です。様々な霊場巡礼の札所にもなっていて、巡拝で訪れることもあるかと思いますので、弘法大師の業績や信仰の歴史にもぜひ触れてみていただき、ご縁を結んだ証としていただく御朱印を大切になさってください。

※同じ高輪エリアにある赤穂義士ゆかりの泉岳寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「泉岳寺」の「忠臣蔵・赤穂義士」ゆかりの御朱印

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

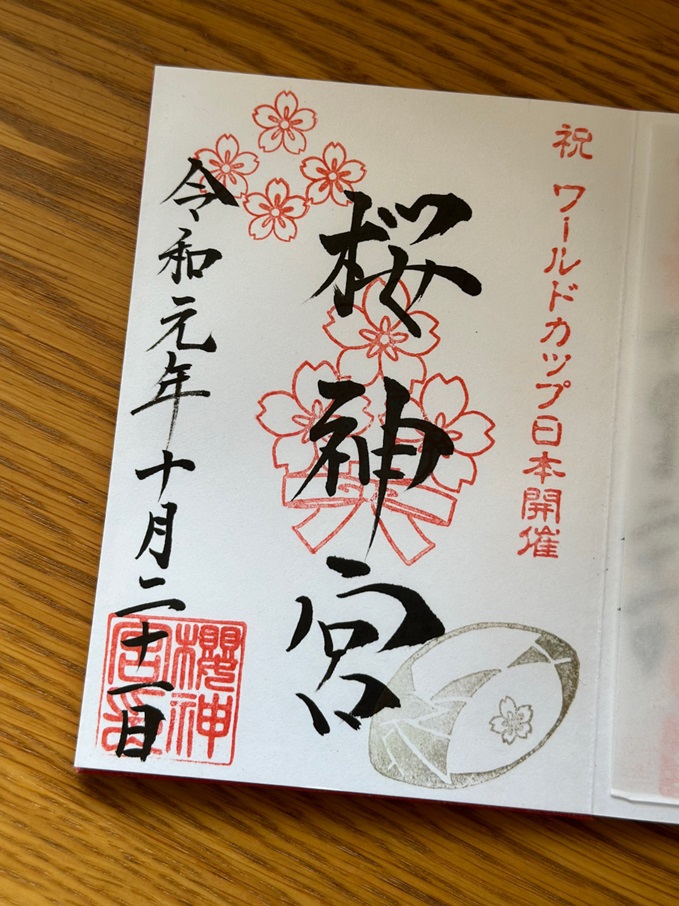

東京都世田谷区にある「桜神宮」は、古式神道の神社で、「世田谷のお伊勢さん」として親しまれ、河津桜の名所としても知られています。季節ごとにデザインが変わるカラフルでかわいらしい御朱印も人気です。

神奈川県横浜市中区にある「横浜厳島神社」は、「横濱弁財天」の名でも長年地域で親しまれている神社です。金運向上の神様として知られる「弁財天」とご縁を結ぶ御朱印には可愛らしいスタンプがおされ、己巳の日・乙巳の日・癸巳の日など巳のご縁日にはこの日限定の特別な御朱印が授与されています。

学問の神様として知られる「菅原道真」を祀る「天満宮(天神)」は、全国に約12,000社あるとされています。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの天満宮(天神)の、菅原道真ゆかりの御朱印の情報をまとめました。

全国各地に複数社ある「豊国神社」は、戦国時代に活躍し天下統一を成し遂げた武将「豊臣秀吉」を祀っている神社です。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトでご紹介している、いくつかの有名な豊国神社でいただくことができる豊臣秀吉ゆかりのデザインの御朱印の情報をまとめました。