- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市中京区にある「二条城」は、江戸幕府初代将軍・徳川家康が築城した城で、城内の貴重な建造物や美しい庭園が有名です。徳川将軍家ゆかりの「三つ葉葵紋」と、「世界文化遺産」に指定されていることが記される御城印をいただくことができ、イベントや季節にあわせて発行される趣向を凝らした限定御城印も話題になっています。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市中京区にある「二条城(にじょうじょう)」は、江戸幕府初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)が京都御所の守護と将軍上洛の際の宿泊所として築城した城で、正式名は「元離宮二条城(もとりきゅうにじょうじょう)」です。

東西約500m・南北約400mの広大な城内には、二の丸御殿や二の丸庭園、唐門、本丸御殿に本丸庭園など見どころが満載で、国内海外を問わず多くの人々が見物に訪れています。

二条城が築かれたのは、江戸時代が始まった直後の慶長8年(1603年)のことです。かつて禁苑(天皇の庭園)であった「神泉苑(しんせんえん)」の跡地とかつての大内裏の東南部分にまたがる地域に造営され、落成後には家康の将軍就任祝賀の儀が行われています。家康に続き、2代将軍・徳川秀忠(とくがわひでただ)と3代将軍・徳川家光(とくがわいえみつ)もそれぞれ二条城において将軍就任祝賀の儀を行いましたが、4代将軍・徳川家綱(とくがわいえつな)以降は行われていません。

家康時代には、二の丸御殿で豊臣秀吉(とよとみひでよし)の遺子・豊臣秀頼(とよとみひでより)との会見が行われています。その際、秀頼の聡明さに脅威を感じた家康が、豊臣家を滅ぼすための戦(大坂の陣)を密かに決心したという説もあります。

寛永元年(1624年)には、後水尾天皇(ごみずのおてんのう)の行幸を迎えるための大改築で、西へ拡張された城域に本丸が築かれ、旧伏見城の天守閣が移築されました。並行して二の丸御殿も大改築され、狩野派による豪華絢爛な障壁画も描かれています。天皇の行幸は、寛永3年(1626年)9月6日から5日間にわたって行われ、舞楽や和歌の会、蹴鞠や能楽などさまざまな催しが開催されました。しかし、寛永11年(1634年)の紫衣事件(しえじけん)により朝廷と幕府との関係が悪化し、将軍が二条城へ入ることは途絶え、二条在番が管理するだけの城となりました。

紫衣事件とは、後水尾天皇が幕府の許可なく僧侶に紫衣の着用を許したため、幕府が「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」に違反したとして、勅許を取り消し、僧侶を罰した出来事のことです。この事件により幕府と朝廷に大きな確執が生じることになりました。

だれも訪れなくなった二条城は、寛延3年(1750年)に落雷による天守の焼失や地震・暴風雨などによる建物の破損、老朽化が進んでも修復されることなく、往時の壮麗な面影は次第に消えていきました。

二条城が再び歴史の表舞台に登場するのは江戸時代の終わりです。黒船来航以来、開国か攘夷(じょうい:外国人を排し外国人を退ける)かで国が混乱するさなかの文久3年(1863年)に14代将軍・徳川家茂(とくがわいえもち)が約230年ぶりに上洛し、直前に修復された二条城二の丸御殿に入りました。慶応2年(1866年)には15代将軍・徳川慶喜(とくがわよしのぶ)が二の丸御殿で将軍拝命の宣旨を受けますが、翌年10月には同じ二の丸御殿で大政奉還(たいせいほうかん)の上奏が行われ、朝廷に受理されたことで江戸幕府は終焉を迎えました。

明治時代以降は「二条離宮」として皇室の離宮・迎賓館的な役割を担い、大正時代には大正天皇即位礼の大規模な饗宴(大正大饗)が行われています。昭和14年(1939年)に皇室から京都市へ下賜された「二条離宮」は、「恩賜元離宮二条城(おんしもとりきゅうにじょうじょう)」として翌年より一般公開されました。

戦後になると文化財保護法の制定により、二の丸御殿6棟が国宝に、東大手門など22棟が重要文化財に指定され、現代まで大切に受け継がれています。

二条城では、寺社でいただける御朱印によく似た「御城印(ごじょういん)」を購入することができます。城跡を訪れた記念として発行する城跡が全国的に増えてきていて、コレクションするお城好きの人が増加していることや、御朱印巡り好きの人があわせて御城印を手に入れていることなどが話題になっています。

二条城の御城印は、観覧ルートの最後にあたる「大休憩所」の中にあるお土産物販売所で売られています。

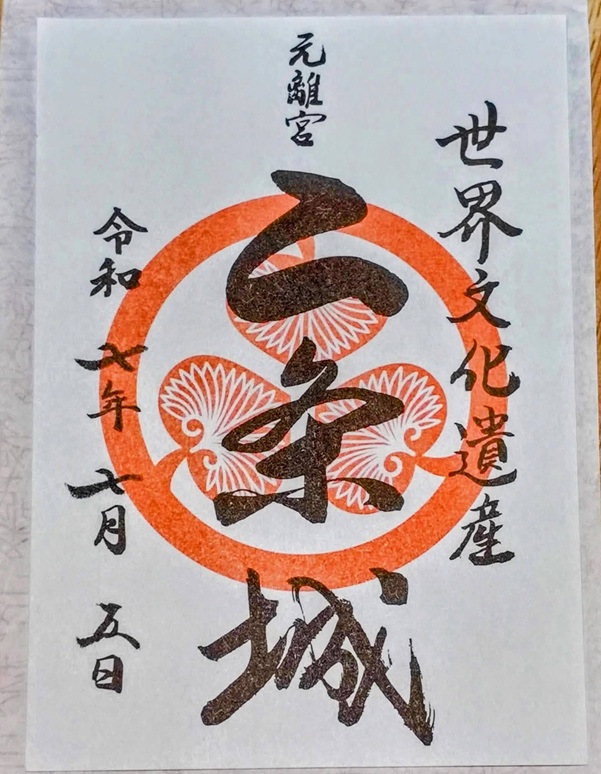

二条城の定番の御城印は、中央に徳川家の家紋である「丸に三つ葉葵」の朱色で、右に「世界文化遺産」、中央に「元離宮二条城」、左には「拝観日」の文字が印刷されていて、拝観日付のみ手書きで書き入れられるデザインです。

歴史上、「二条城」と呼ばれる建物は、家康が築城したもの以外にも複数あります。

1つは室町幕府13代将軍・足利義輝(あしかがよしてる)の御所で、2つめは室町幕府15代将軍・足利義昭(あしかがよしあき)の御所で織田信長(おだのぶなが)が義輝の御所を改築・拡張したものです。現在はどちらも「二条御所」と呼ばれています。3つ目は信長が二条晴良(はるよし)から譲り受けた二条邸を整備したもので、「二条新御所」とも呼ばれていました。そして4つ目が家康の築いたもので現存する唯一の二条城です。

徳川家が築いた二条城という意味からも御城印の「三つ葉葵」は、ここ二条城を象徴しています。

徳川時代の歴史を特に色濃く残しているのは二の丸御殿です。江戸時代初期の書院造の代表例として建築史上においても重要な遺構であり、国内の城郭に残る唯一の御殿群であることなどから、国宝に指定されています。

二の丸御殿の内部は、狩野派による豪華絢爛な障壁画や欄間彫刻などで装飾された広大な空間です。特に狩野探幽(かのうたんゆう)が手掛けた大広間は15代将軍・慶喜が大政奉還の意思を大名たちに表明した部屋で、歴史的にも貴重な場所となっています。

徳川家の栄枯盛衰を見つめてきた二条城は桃山文化の絢爛豪華な遺構であり、歴史的価値も高く、また二の丸庭園や本丸庭園など城域全体の景観などが高い評価を受けたことで、平成6年(1994年)には「古都京都の文化財」の構成資産の一部としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。

御城印にも「世界文化遺産」の字が堂々と記され、世界的に評価される文化財であることが示されています。

※世界遺産「古都京都の文化財」に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

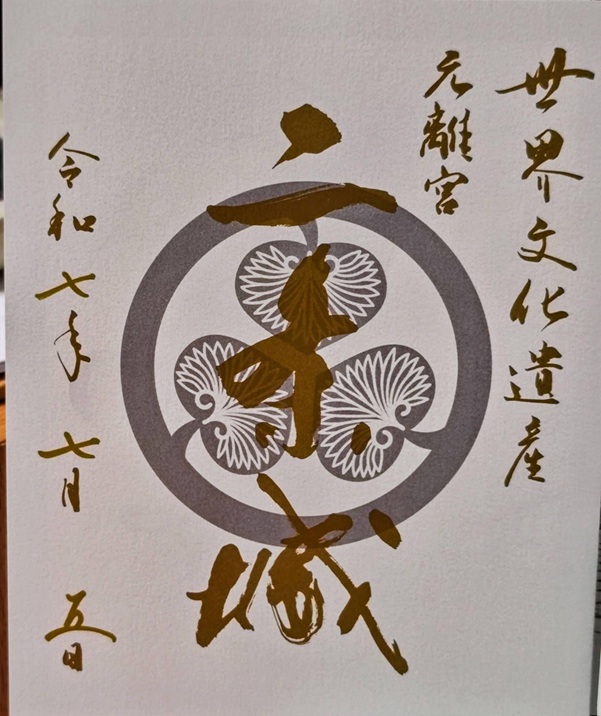

二条城ではイベントや季節に合わせた限定の御城印も販売されています。私が訪れた令和7年(2025年)7月には本丸御殿公開記念の限定御城印がありました。

見開きサイズの表紙部分には「世界文化遺産」「元離宮二条城」「参拝日」の金字と「三つ葉葵」の銀印があります。中面には本丸御殿「公卿之間(くぎょうのま)」表廊下にある杉戸絵「花車」が描かれています。中央に美しい花々で飾られた御所車、左側に金字で「本丸御殿公開記念」とあります。両端にはある金色の引手も細かな細工まで再現されたとても美しい御城印です。

本丸御殿は、令和6年(2024年)3月末まで本格的な修理が行われていましたが、同年9月より18年ぶりに一般公開されています。

本丸は3代将軍・家光の時代に築かれたもので、天明8年(1788年)の大火で焼失しました。その後は修復されることなく明治時代を迎え、明治26年(1893年)に京都御所内にあった桂宮御殿の一部を本丸に移築して整備され、天皇の宿泊所としても使用されていました。

江戸時代の名残を大いに残す二の丸御殿と異なり、本丸御殿は畳の上にじゅうたんが敷かれたり、テーブルと椅子が使用されたり、シャンデリアなどの設備も入ったりと近代的・西洋的な内装と宮廷文化の様式を伝える美しく貴重な建物で、御城印で見られるような美しい障壁画も多数残されていることから、国の重要文化財に指定されています。

二条城ではご紹介した御城印以外にも干支御城印や桜デザインの御城印などイベントや季節によってさまざまな御城印が販売されていますので、訪問される際はどのような御城印が発行されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

二条城の広大な敷地の中には、たくさんの見どころがあります。

二の丸御殿の正門にあたる唐門は、寛永3年(1626年)の後水尾天皇行幸に合わせて造営されました。正面と背面に唐破風が付けられた四脚門で、精巧で鮮やかな色彩に彩られた唐獅子や龍、虎や鶴に松竹梅など縁起の良い彫刻がほどこされた壮麗な門です。

二の丸御殿の大広間西側に面して広がる二の丸庭園も後水尾天皇行幸のために小堀遠州(こぼりえんしゅう)らによって改修されています。池の中央に蓬莱島(ほうらいじま)、左右に鶴亀の島を配した雄大な池泉庭園で、昭和28年(1953年)に国の特別名勝に指定されています。

二の丸御殿大広間の障子は通常は閉められていますが、大広間・黒書院(くろしょいん)・行幸御殿の3ヶ所から二の丸庭園を鑑賞できるように作られており、このような武家の住居と一体となった庭園形式を書院造庭園と呼びます。

二条城には、二の丸庭園と本丸庭園以外にもう1つ美しい庭園があります。それが「清流園(せいりゅうえん)」です。

本丸の北側に位置する清流園は16500㎡もの広さがある庭園で、東側が洋風庭園で西が日本庭園となっています。私が訪れたときは日本庭園だけが解放されていました。

見どころは江戸時代初期の豪商・角倉了以(すみのくらりょうい)の屋敷から移築された「香雲亭(こううんてい)」と「和楽庵(わらくあん)」と、池を中心に配されている名石です。

和楽庵はカフェとしても営業していますので、二条城を訪れた際はぜひ和楽庵からみる清流園を楽しんでみてください。

香雲亭は通常非公開ですが、不定期で朝食や昼食を楽しめるイベントが行われています。

二条城は徳川将軍家と所縁が深く、歴史の重要な場面の舞台となった貴重な文化財であり、現代においては京都観光の人気スポットになっています。近年は桜見会や展覧会、ライトアップなどさまざまなイベントも開催され、それに合わせた趣向を凝らした御城印も販売されています。優雅でありながら堂々たる姿を見せてくれる二条城を訪れた記念として、ぜひ美しい御城印を手に入れてみてください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

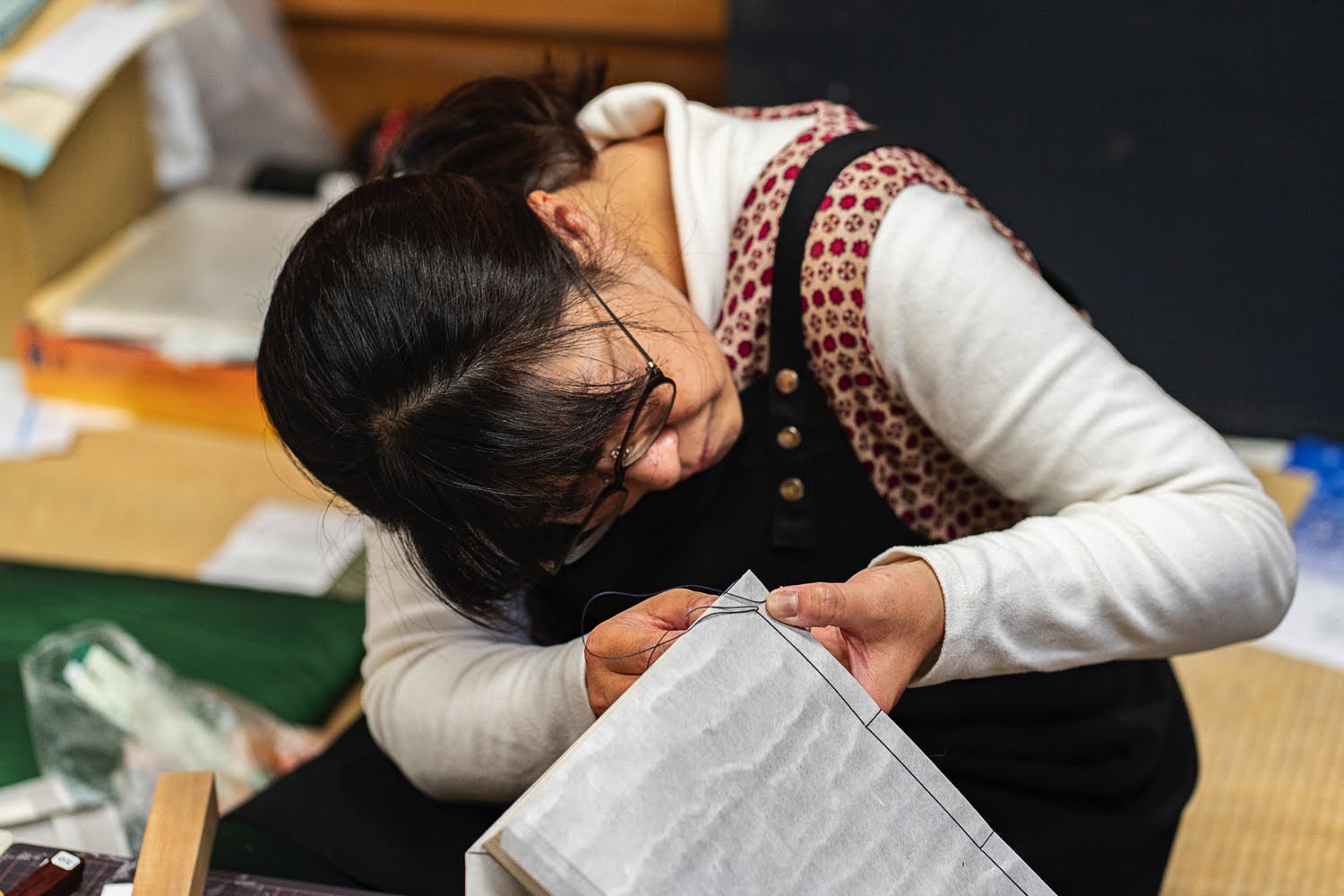

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の資材調達・表紙制作・製本(和綴じ)を担当している紙本保存修復士・一宮佳世子の文化財に向き合う仕事に対する想い、和綴じ製本の技術や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)

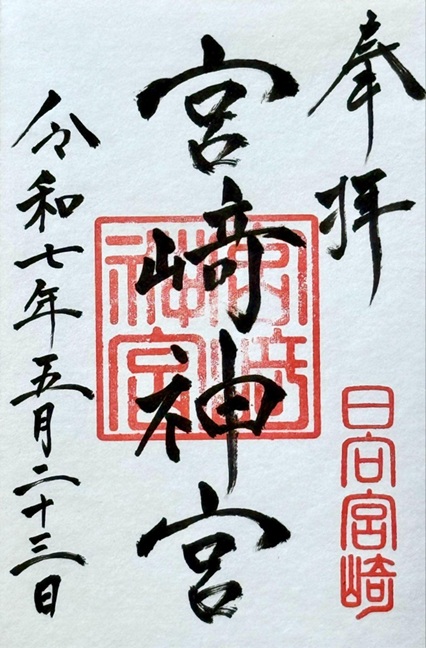

宮崎県宮崎市にある「宮﨑神宮」は、日本建国の神話に深く関わる初代・神武天皇を主祭神とする、神話と歴史が息づく由緒ある神社です。神武天皇が暮らしていたとされる「日向宮崎」の地名が記された、天皇ゆかりの地であることを象徴する御朱印をいただくことができます。

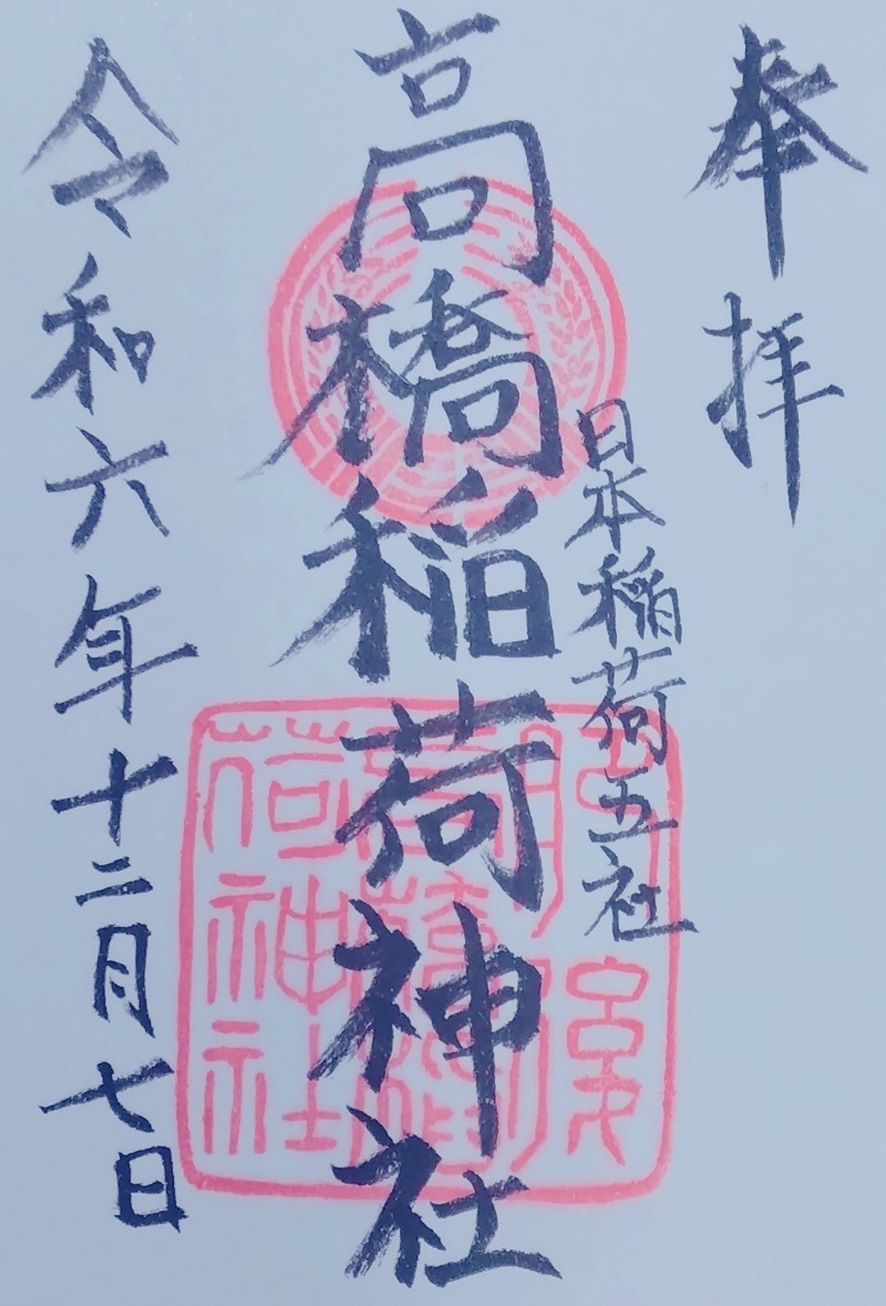

熊本県熊本市にある「高橋稲荷神社」は、商売繁盛・五穀豊穣のご利益が有名な熊本を代表する神社のひとつです。「日本稲荷五社」の1社であることが記される御朱印の他、祭事などにあわせてデザイン性豊かな限定御朱印も授与されています。

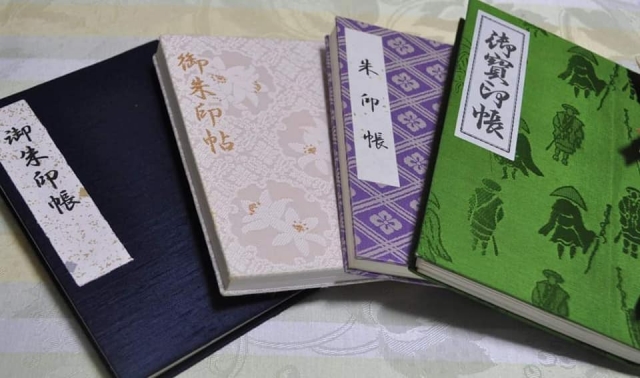

神社仏閣を参拝した証として御朱印をいただくためには御朱印帳が必要です。御朱印帳をどこでどうやって手に入れればよいかわからないという人のために、御朱印帳の買い方と購入できる場所についてご紹介します。 (さらに…)