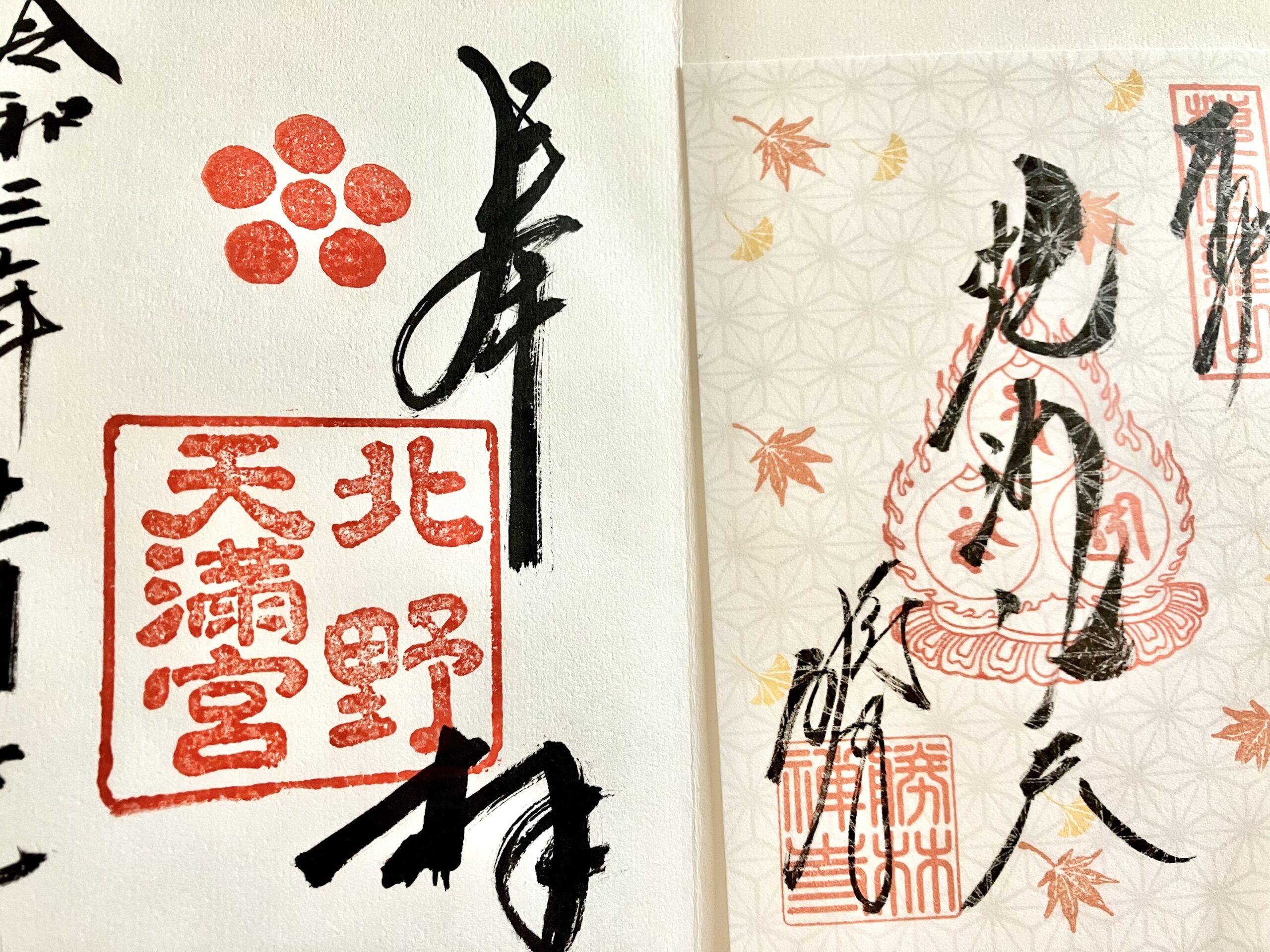

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

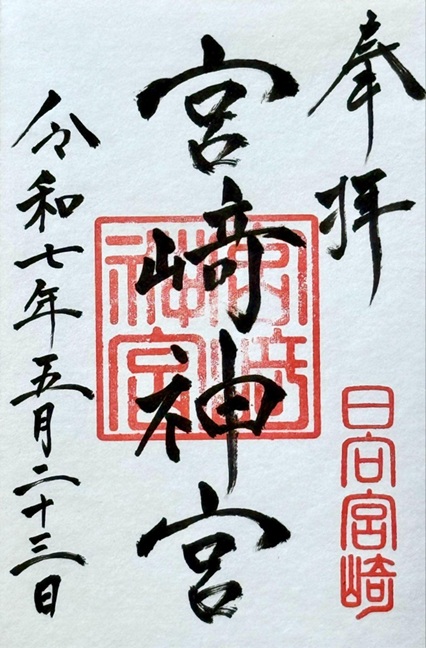

宮崎県宮崎市にある「宮﨑神宮」は、日本建国の神話に深く関わる初代・神武天皇を主祭神とする、神話と歴史が息づく由緒ある神社です。神武天皇が暮らしていたとされる「日向宮崎」の地名が記された、天皇ゆかりの地であることを象徴する御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

宮崎県宮崎市の中心市街地にほど近い場所にある「宮﨑神宮(みやざきじんぐう)」は、境内に一歩足を踏み入れると、周辺の市街地のにぎやかな雰囲気から空気が一変し、深い緑に包まれた静寂と清浄の気配に満ちている神社です。長く延びる参道には梛(なぎ)の木々が整然と並び、自然の美しさとともに、訪れる人々を静かに迎え入れてくれます。

宮﨑神宮の主祭神は、日本の初代天皇・神武天皇(じんむてんのう)として広く知られる神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)です。宮﨑神宮には、神武天皇だけでなく、その父である鸕鷀草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)、母である玉依姫命(たまよりひめのみこと)も、あわせて祀られています。

宮﨑神宮の詳しい創建年はわかっていませんが、社伝によれば、神武天皇の孫にあたる健磐龍命(たけいわたつのみこと)が九州の長官に任ぜられた際、祖父である神武天皇が苦難を乗り越え建国した偉業をたたえて、この地に祀ったことがはじまりとされています。

その後、第10代・崇神天皇(すじんてんのう)や第12代・景行天皇(けいこうてんのう)の熊襲征討(くまそとうばつ)の際に社殿が造営され、さらに第15代・応神天皇(おうじんてんのう)の御代には、日向の国造(くにのみやつこ)によって社殿の修復とあわせて、改めて神を祀ったことが古い記録に記されています。

現在の社殿は、神武天皇とゆかりの深い、現在の宮崎県高原町にある狭野神社(さのじんじゃ)の境内に植えられていた狭野杉を用いて、明治40年(1907年)に建て替えられたものです。華美な装飾はなく、落ち着いた佇まいの中に、凛とした威厳が感じられました。

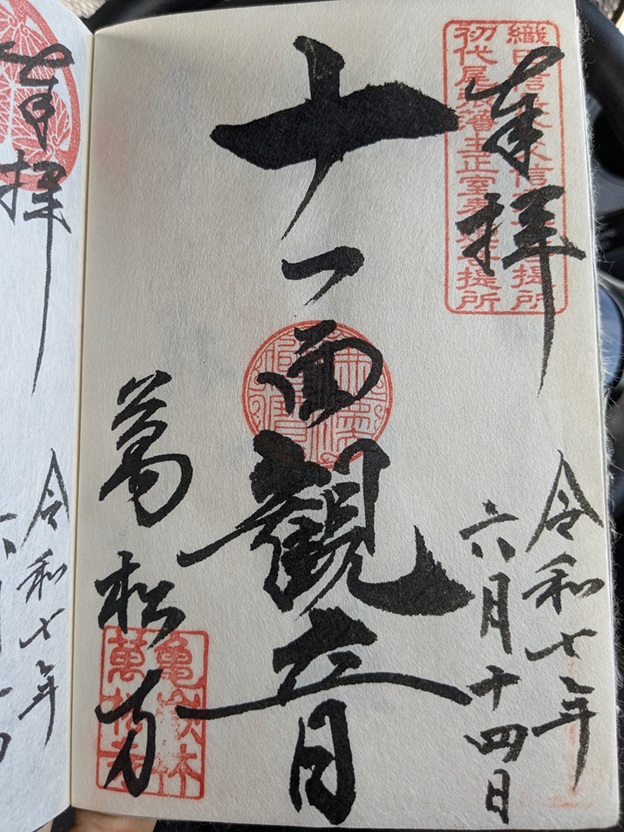

宮﨑神宮の御朱印は、「奉拝」「宮﨑神宮」「参拝日付」の墨書きに、「日向宮崎」「宮﨑神宮」の朱印がおされるシンプルで伝統的なデザインです。神符守札授与所で御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は300円でした。

この御朱印で目立っているのが、篆書体の「日向宮崎」の朱印です。

現在の宮崎県を含む南九州の地域は、かつては「日向(ひむか)」または「日向国(ひゅうがのくに)」と呼ばれていました。

古代の律令制度が整えられていく中で、日向国は1300年ほど前に成立したと考えられています。その後、大宝2年(702年)には日向国から薩摩国(さつまのくに、現在の鹿児島県西部)が独立し、さらに和銅6年(713年)には大隅国(おおすみのくに、現在の鹿児島県東部)が分立しました。

こうして、南端の一部を除き、現在の宮崎県にほぼ相当する国の形が、この時期に定まったとされています。

「日向」という名前の由来については、日本最古の歴史書「日本書紀」に記述があります。

今からおよそ1700年前の大和時代に、「太陽の昇る方角をまっすぐに向いている土地」という意味から、この国を日向と呼ぶようになったと記されています。

さらにこの地は、神武天皇が東へ旅立つ前に暮らしていた場所として、日本神話にたびたび登場します。日本書紀や古事記によれば、神武天皇は日向の高千穂で生まれ育ち、後に、天下を治めるという天命を果たすために、兄たちとともに東方(現在の奈良県・大和地方)を目指して旅立ちました。これがいわゆる「神武東征(じんむとうせい)」です。

その道中では、各地の豪族との戦いや、兄たちの相次ぐ死といった数々の困難に見舞われながらも、ついには国内を平定し、現在の奈良県にある橿原の地にて初代天皇として即位したと伝わっています。

この壮大な旅の出発点こそが、日向の国=現在の宮崎県であり、神武天皇にとってのふるさと、そして天皇の祖先神たちが降臨した神聖な地でもありました。

また、「宮崎」という地名は、この地方に神武天皇が居を構えていたという伝承にちなみ、天皇を表す「宮」と、宮のある土地や岬を意味する「埼(さき)」が結びつき、「宮崎」という名が生まれたといわれています。

平安時代に編纂された漢和辞典「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」には、すでに「宮崎郡」の名が記されており、この地名が古くから用いられていたことがうかがえます。

なお、地名の「宮崎」は「崎」の字が使われていますが、神社名では「宮﨑」と「﨑」の字が使われ、漢字表記が異なりますが、由来や意味は共通です。

宮﨑神宮の御朱印は、シンプルなデザインながら、この地が主祭神の神日本磐余彦尊(神武天皇)ゆかりの聖地であることを読み解くことができる格式高い御朱印であるといえます。

宮崎には、神武天皇が天下を治めるため東へと旅立つ際の出来事も語り継がれています。

神話によれば、天皇が日向を発って東征に向かうことを決めたのは、今からおよそ2700年前の旧暦8月1日の夜明け前のことでした。

出航の日を決めて風待ちをしていたところ、天候が良くなったことから急遽日程を変更、「この日こそが最良の出発日である」との判断により、急遽出航の命が下され、家々の戸をたたきながら「起きよ!起きよ!」と人々に呼びかけて、出発の準備を急がせたと伝わります。

この神話にちなんで、西都原古墳群から出土した埴輪の船をもとに復元されたのが「おきよ丸」です。昭和15年(1940年)に神武天皇東征2600年を記念して建造されました。

その名は、出発を告げた「起きよ」という呼びかけに由来しており、現在は宮﨑神宮の境内に展示され、神武東征を象徴する存在となっています。また、毎年10月に行われる御神幸祭では、神武天皇やその従者に扮した人々が「おきよ丸」に乗り込み、宮崎市内を巡行して祭りを盛り上げます。

宮﨑神宮は、市街地にほど近い場所にありながら、深い緑に包まれた静寂な杜の中に鎮座する、神話と歴史が息づく由緒ある神社です。初代天皇である神武天皇が東征の旅に出る前に暮らしていたとされるこの地は、「日向」や「宮崎」という地名の由来とも結びついています。その深い歴史が感じられる御朱印をいただいて、この地が歩んできた悠久の物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

※歴代天皇や皇室ゆかりの全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

寺社仏閣を巡り御朱印を集める人が増えています。神仏を参拝した証で旅の思い出にもなる御朱印はいろいろな魅力がありますが、いただくときにトラブルにならないようにマナーや注意事項を守って御朱印巡りをお楽しみください。

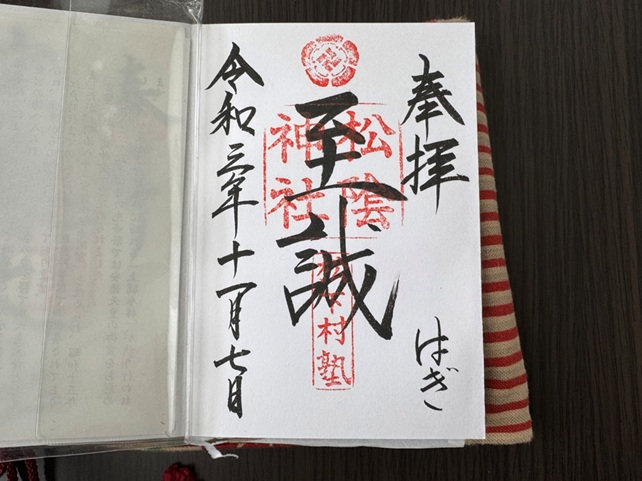

山口県萩市にある「松陰神社」は、幕末から明治期にかけて多くの偉人を輩出した「松下村塾」を主宰した「吉田松陰」を主祭神として祀る神社です。吉田松陰が特に大切にし、明治維新の原動力ともなった「至誠」という言葉が記される御朱印をいただくことができます。

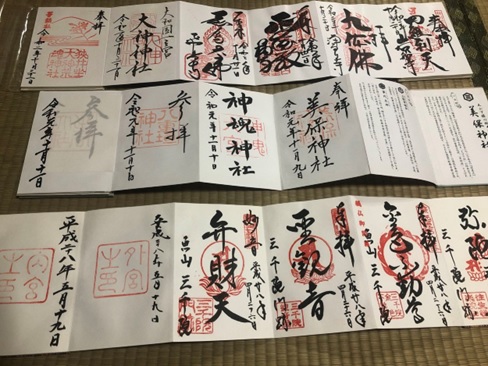

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」を携えて神社仏閣を巡りいただく「御朱印」。「そもそも御朱印って何だろう」と疑問に思う人のために、御朱印の意味や魅力について解説します。 (さらに…)

愛知県名古屋市中区にある「万松寺」は、戦国時代に当地を治めた織田家と、江戸時代に地域の発展に寄与した尾張徳川家と深い縁があります。いただくことができる多種多様な御朱印には、織田家と尾張徳川家の菩提所であることを示す朱印がおされ、深い歴史を感じることができます。