- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

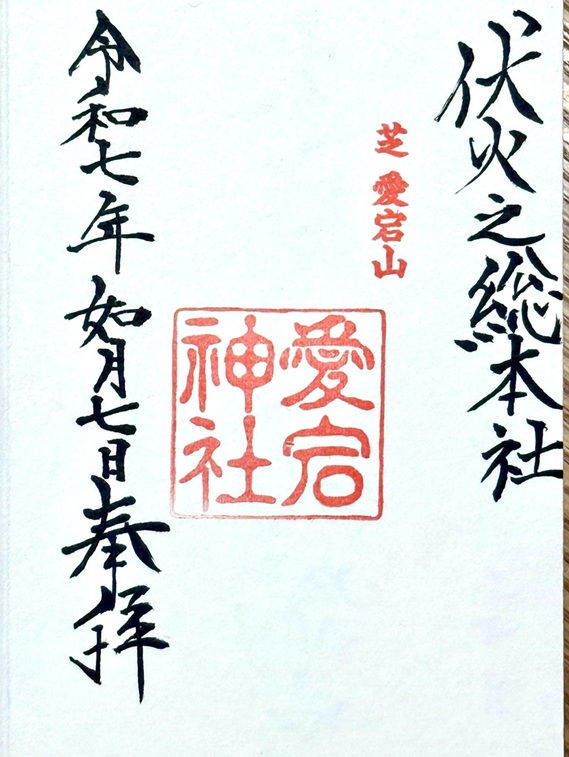

東京都港区にある「愛宕神社」は、江戸時代の初めに徳川家康の命により創建された神社で、火伏せ(防火)の神様として広く知られています。「伏火之総本社」と墨書きされる御朱印からは、江戸の街を火災から守ろうとした人々の祈りが感じられます。

スポンサーリンク

東京都港区にある「愛宕神社(あたごじんじゃ)」は、都心の高層ビルに囲まれた、標高およそ26mの愛宕山(あたごやま)の山頂に鎮座しています。

慶長8年(1603年)、江戸幕府を開いた徳川家康(とくがわいえやす)の命により、防火の神様として愛宕神社が創建されました。慶長15年(1610年)には、将軍家の寄進によって社殿や仁王門などが建立され、祭礼には資金援助が与えられるなど、幕府からの信仰は篤いものでした。

その後、江戸の大火災により社殿は全焼しましたが、明治10年(1877年)には本殿、幣殿、拝殿、社務所が再建されました。さらに大正12年(1923年)の関東大震災、昭和20年(1945年)の東京大空襲でも社殿は焼失し、末社の太郎坊神社を残すのみとなりましたが、昭和33年(1958年)に氏子の皆さんの寄付により、本殿・幣殿・拝殿などが再建され、現在に至っています。

愛宕神社は全国に約900社あるといわれ、総本社である京都府京都市右京区の愛宕神社(あたごじんじゃ)、福岡市で最も古いと伝わる福岡県福岡市西区の鷲尾愛宕神社(わしおあたごじんじゃ)とともに、東京の愛宕神社は「日本三大愛宕」のひとつに数えられています。

※鷲尾愛宕神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「鷲尾愛宕神社」の「日本三大愛宕」の御朱印

愛宕神社の御朱印は、「芝 愛宕山」「愛宕神社」の朱印に、「伏火之総本社」「日付」「奉拝」の墨書きが入るデザインです。初穂料は500円で、社務所にて9時から16時まで御朱印帳に書き入れをしていただけます。

御朱印をいただく際は、受付で御朱印帳を預け、番号札を受け取ります。書き入れが終わると、神職さんから番号で呼ばれて御朱印帳を受け取るという流れです。私が訪れた際は、受付から10分ほどで授与していただけました。

御朱印のデザインはシンプルながら、日付には旧暦で用いられる和風月名「如月」が書き入れられており、季節の趣が感じられます。また、朱印に記された「芝 愛宕山」は、自然の地形としては東京23区内で一番高い山です。かつては江戸の街と海が眼下に広がり、浮世絵などにも描かれる名所であったことを彷彿とさせます。

主祭神として祀られている火産霊尊は、防火・火難除けのご利益がある神様として信仰されています。

江戸は、木造家屋が密集し火災が絶えなかったことから、「家事と喧嘩は江戸の華」ともいわれるほど、常に火の脅威と隣り合わせの街でした。そのような背景の中、徳川家康の命により、愛宕山の地に防火の神を祀る神社が創建され、人々の信仰を集めてきました。

「伏火之総本社」と丁寧に墨書きされた御朱印からは、江戸の人々の祈りが伝わるような気がします。

愛宕神社といえば、入口の大鳥居から境内へ続く、見上げるほど急な階段が有名です。この石段は「出世の石段」と呼ばれ、江戸時代の武士の逸話が伝えられています。

寛永11年(1634年)、三代将軍・徳川家光(とくがわいえみつ)が芝の増上寺(ぞうじょうじ)へ参詣された帰り道、愛宕神社の麓を通りかかりました。ちょうどその頃、愛宕山の梅が見事に咲き誇っており、家光はその景色に目をとめ、「誰か、馬で梅を取ってまいれ」と命じました。しかし、愛宕神社の石段は急勾配なので、家臣たちは誰も挑もうとせず、沈黙が流れます。将軍の機嫌が悪くなる中、ひとり馬で石段を駆け上がった者がいました。それが、四国丸亀藩の家臣・曲垣平九郎(まがきへいくろう)です。

平九郎は見事に馬で石段をのぼり、山上の梅を手折って将軍のもとへ献上しました。馬に乗ったまま石段をおりると、家光は「泰平の世にもかかわらず、馬術の鍛錬を怠らぬこと、まことにあっぱれ」と称賛し、平九郎を「日本一の馬術の名人」と讃えたと伝わっています。

勇気と馬術を讃えられた平九郎の名は講談でも語り継がれ、全国に知られるようになりました。そして、この逸話にちなんで、現在も愛宕神社の正面の石段(通称:男坂)は「出世の石段」と呼ばれ、出世や成功を願う人々がこの石段をのぼり、参拝に訪れています。

実際に石段をのぼってみて「こんな急な石段を本当に馬がのぼれるのか」と疑問に思いましたが、江戸時代以降にもこの石段を馬でのぼりおりする挑戦が行われ、成功した例もあったといいます。

出世の石段は、今では出世や成功を願う人々にとっての“力強い一歩”として、多くの参拝者に親しまれています。愛宕神社を訪れた際は、平九郎の勇気に思いを馳せながら、この出世の石段をのぼってみてはいかがでしょうか。

境内には、猿田彦神(さるたひこのかみ)を祀る太郎坊神社(たろうぼうじんじゃ)、宇迦御魂神(うかのみたまのかみ)を祀る福寿稲荷社(ふくじゅいなりしゃ)、大国主命(おおくにぬしのみこと)と事代主命(ことしろぬしのみこと)を祀る大黒天社(だいこくてんしゃ)、そして市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祀る弁財天社(べんざいてんしゃ)の4社の末社があります。

愛宕神社ではこうした末社も含め、全体として「防火・防災」のほか、「印刷・コンピュータ関連」「商売繁昌」「恋愛・結婚・縁結び」など、さまざまなご利益があるといわれています。

また、都心のオフィス街に位置していることから、昼休みには近隣で働く人が休憩がてらに訪れていて、気軽に参拝できる神社としても親しまれています。

徳川家康の命により創建され、防火の神として江戸の街を守り、出世や成功を願う人々の信仰を集めてきた愛宕神社。都心のオフィス街にありながら、境内には四季の移ろいが感じられ、働く人々の心を癒す空間でもあります。出世の石段をのぼり、心静かに参拝した後は、歴史と季節の趣を感じながら、丁寧に墨書きされる御朱印をいただいてみてはいかがでしょうか。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

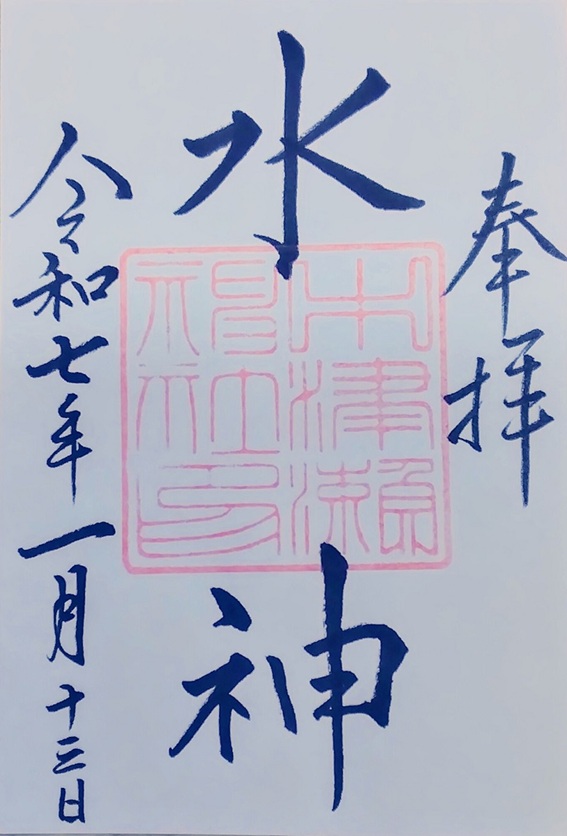

山口県宇部市にある「中津瀬神社」は、宇部市中心市街地に立地し、地元では「水神様」と呼ばれて親しまれている神社です。「水神」と大きく墨書きされる珍しい御朱印と、令和7年の干支「巳」にちなんだ可愛らしいアート御朱印をいただきました。

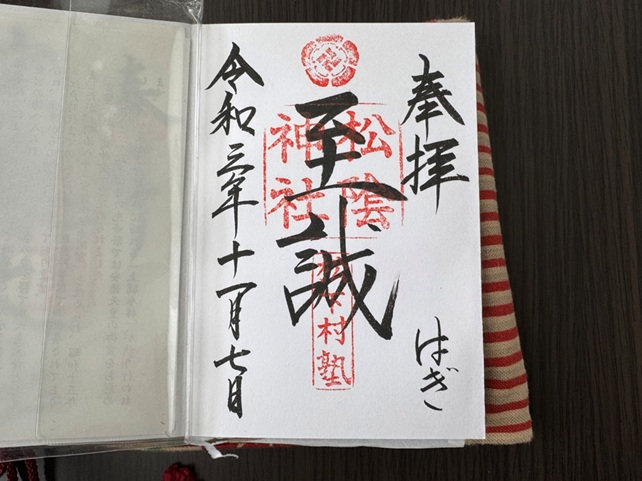

山口県萩市にある「松陰神社」は、幕末から明治期にかけて多くの偉人を輩出した「松下村塾」を主宰した「吉田松陰」を主祭神として祀る神社です。吉田松陰が特に大切にし、明治維新の原動力ともなった「至誠」という言葉が記される御朱印をいただくことができます。

高知県高知市にある「山内神社」は、江戸時代に土佐藩の礎を築いた歴代土佐藩主を祀る神社です。御朱印には、高知城下町ゆかりの地名が記され、整然としたデザインから土佐藩主・山内家の功績や歴史を体感することができます。

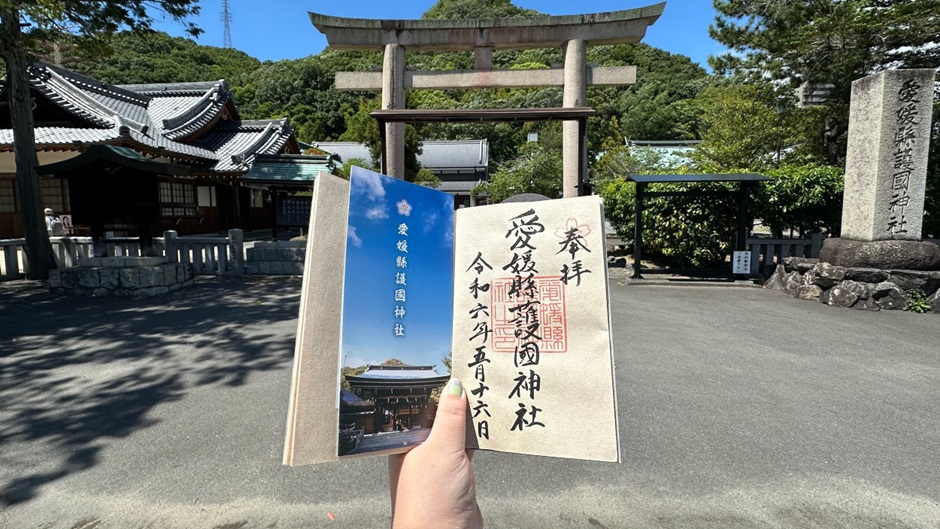

愛媛県松山市にある「愛媛県護国神社」は、愛媛県出身の戦没者やゆかりの戦国武将・文化人などが祀られている神社です。私が愛用しているオーダーメイドの御朱印帳「千年帳」に伝統的な御朱印を直書きしていただきました。