- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

茨城県ひたちなか市にある「酒列磯前神社」は、太平洋に面した自然環境豊かな神社です。美しい四季折々の境内の様子や祭事の情景、神社名の由来でもある「逆列岩」などが描かれた多種多彩なアート御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

茨城県ひたちなか市にある「酒列磯前神社(さかつらいそさきじんじゃ)」は、太平洋に面した岬の丘上に鎮座する平安時代に創建されたと伝わる古社です。

創建時の歴史書「日本文徳天皇実録」によると、平安時代の斉衡3年(856年)に常陸国(ひたちのくに、現在の茨城県)の大洗の海岸に少彦名命(すくなひこなのみこと)と大名持命(おおなもちのみこと)が御降臨になり、ふたつの神社が創建されたと記載されています。この2社が、現在の茨城県大洗町にある「大洗磯前神社(おおあらいいそさきじんじゃ)」と、酒列磯前神社で、現代でも兄弟神社として信仰されています。

現在の主祭神である少彦名命は、医薬の祖神・醸造の神とされ、病気平癒・海上安全・商売繁盛・学問など多くの御神徳があると崇められています。

※大洗磯前神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】茨城県「大洗磯前神社」の神話「因幡の白兎」と神域「神磯の鳥居」がモチーフの御朱印

境内へと続く参道には樹齢300年を超えるタブノキや椿が生い茂り、美しい樹叢を形成しています。その山道を進んでいくと、海岸沿いに面する鳥居があり、海が見えます。

自然豊かな幻想的な風景が酒列磯前神社の特徴で、自然の大きな力を感じられることが参拝に訪れる理由のひとつにもなっています。

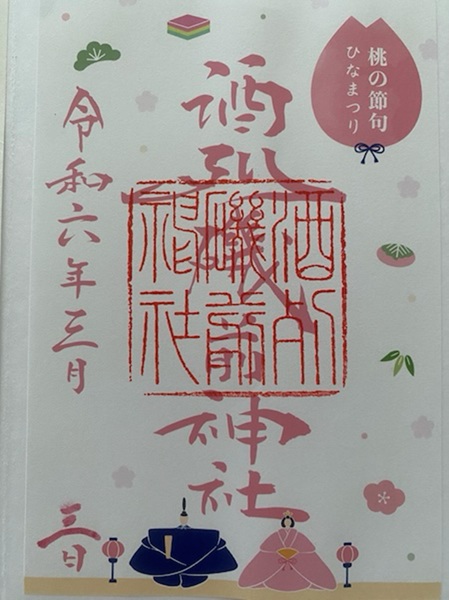

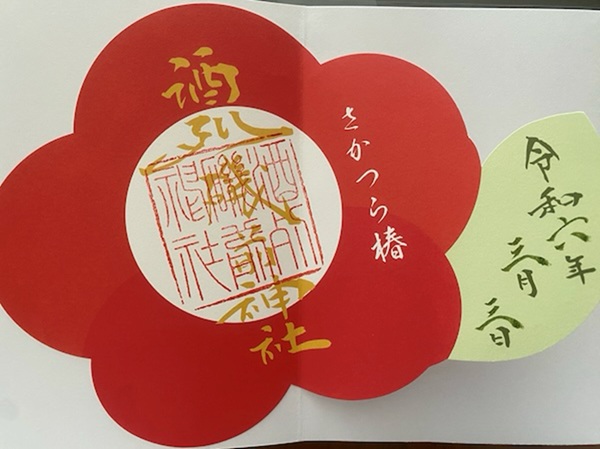

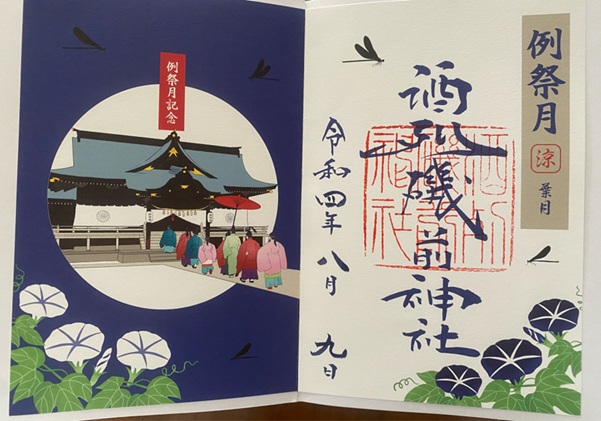

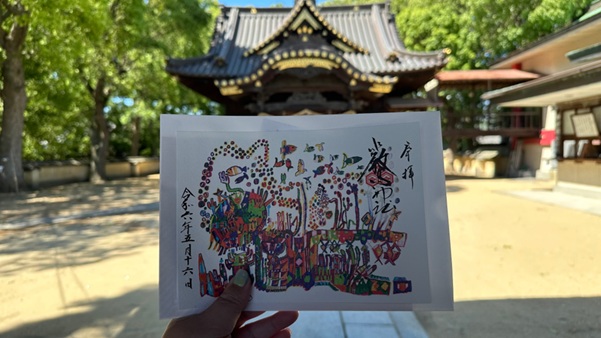

酒列磯前神社では、通常の御朱印の他に、季節や祭事にあわせていろいろな種類の限定アート御朱印が授与されています。限定アート御朱印は、基本的にはあらかじめ印刷されたタイプの御朱印で、参拝日付を書き入れてくださる形式です。

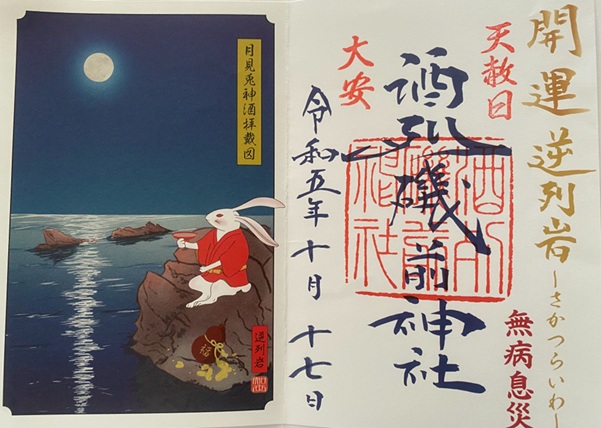

私が令和5年(2023年)に参拝した際には、干支のうさぎと、神社名の由来にもなったいわれている「逆列岩(さかつらいわ)」が描かれた見開きタイプのアート御朱印が授与されていて、初穂料は1,000円でした。奇数月と偶数月でデザインが変わり、奇数月は日の出、偶数月は月夜が背景が描かれる美しい御朱印でした。

酒列磯前神社が鎮座するひたちなか市の磯崎海岸から平磯海岸にかけては、およそ8000万年前の白亜紀の地層が露出している場所があり、その岩の多くの面が北向きに列なっています。そのうち一箇所だけ地層の向きが逆になっているところがあり、そこが逆列岩と呼ばれています。逆列岩は神の御技とされ、酒列磯前神社の名称の由来にもなったといわれる聖地です。

現在の社名に「酒」の字があてられているのは、主祭神・少彦名命が醸造の神であったことが関係していると推測されています。

逆列岩の様子が描かれた御朱印には、黄金の文字で「開運 逆列岩」と力強く記され、参拝日が吉日である場合は該当の吉日印を追加でおしていただけるので、逆列岩の御神徳をより身近に感じられることでしょう。

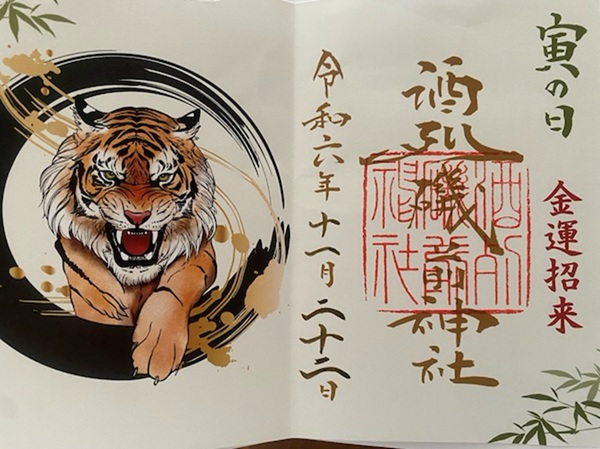

酒列磯前神社では、12日に一度訪れる「寅の日(とらのひ)」に限定の御朱印が授与されています。

虎は千里行って千里還るといわれ、出て行ったものがすぐに戻ってくる、また、虎の黄金色の縞模様は金運の象徴とされる、虎が財福の神様として信仰されている毘沙門天の使いである、などの理由から寅の日は「金運招来日」とされています。

寅の日限定で授与される御朱印は、迫力がある虎が描かれており、初穂料は1,000円でした。

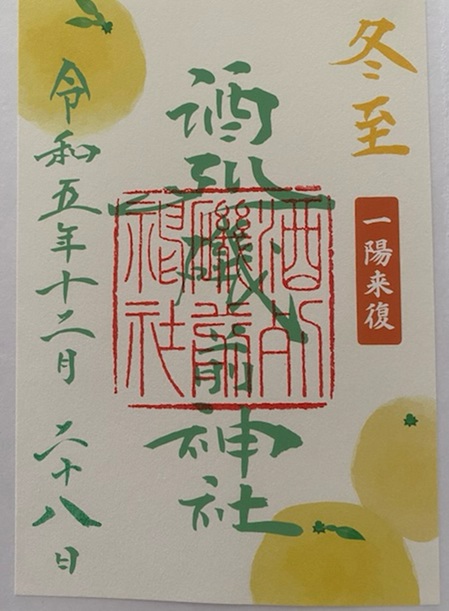

酒列磯前神社で季節や祭事にあわせて授与される時期限定御朱印も、時候を豊かなデザイン性で表現しているものばかりで、いろいろな御朱印をコレクションしたくなります。

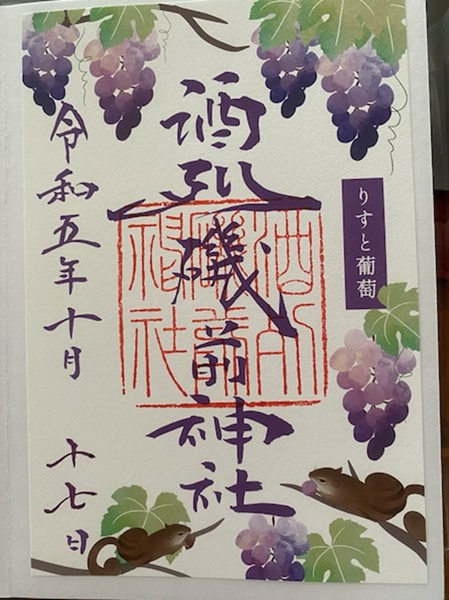

私が参拝した令和5年(2023年)10月は、子孫繁栄を意味するリスと、豊穣の象徴である葡萄がデザインされ、秋の実りの季節を表現した御朱印が授与されていて、初穂料は500円でした。

この御朱印のモチーフになっているリスと葡萄は、拝殿中央の彫刻のモチーフでもあり、境内の魅力を反映したデザインともいえます。拝殿の彫刻は、栃木県・日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)の「眠り猫」の作者として知られる左甚五郎(ひだりじんごろう)の作といわれています。

※日光東照宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】栃木県「日光東照宮」の本宮と奥宮でいただける御朱印

私は酒列磯前神社に何度も参拝し、それぞれの時期に限定で授与されていた御朱印を複数種類いただきましたので、そのうちのいくつかを以下でご紹介します。

酒列磯前神社は、近年は「宝くじ当選のご利益がある神社」としても有名です。

これは、参拝者が宝くじに高額当選し、感謝の意を込めて「幸運の亀」の像を奉納したことに由来しています。その後、宝くじ当選を願う参拝者が全国から訪れるようになり、幸運の亀の頭を撫でて祈願しているそうです。

酒列磯前神社は、美しい樹叢の参道、潮風が心地よい太平洋を望む絶景など、訪れるだけで心が洗われるような清廉な神社です。季節や祭事にあわせて授与される多種多彩なアート御朱印には、神社の由緒と深く関連している逆列岩や、豊かな自然環境の美しさなどが表現されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

ライター:おみき

日本の伝統文化や食文化に傾倒するライター。日本茶スペシャリストとしても活動しています。小学生から社会人に至るまで巫女を経験し、神社の境内が心の拠り所です。北関東を中心に全国の神社仏閣を巡り御朱印を集めており、皆様と御朱印巡りの楽しさを共有できましたら幸いです。

スポンサーリンク

愛媛県松山市にある「三津厳島神社」は、1400年以上の歴史があるとされ、安全祈願の神社として知られています。流れるような書体が美しい通常御朱印のほか、地域のアーティストと連携したアート御朱印を月替わりで授与するなどしていて、御朱印巡り好きの人に人気になっています。

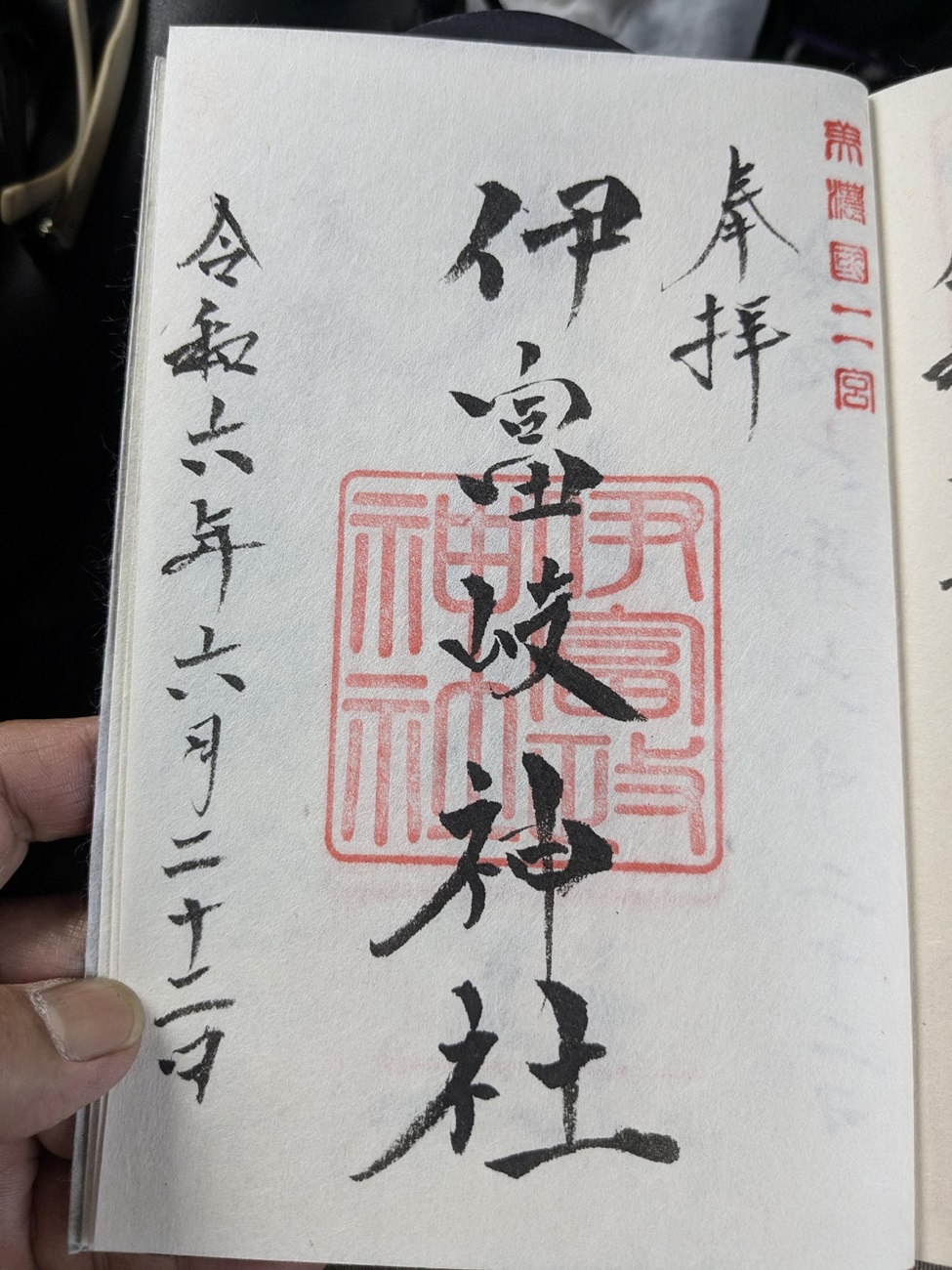

岐阜県垂井町にある「伊富岐神社」は、聖山として信仰される伊吹山の麓に鎮座し、関ケ原の戦いともゆかりがある古社です。美濃国二宮として地域に大切にされてきた歴史があり、由緒正しき御朱印をいただくことができます。

岡山県総社市にある「備中国総社宮」は、古代より地域の中核的な役割を果たし、地名の由来にもなっている神社です。その長い歴史を象徴するかのような旧字体で記される朱印・墨書きが美しい伝統的なデザインの御朱印を、特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

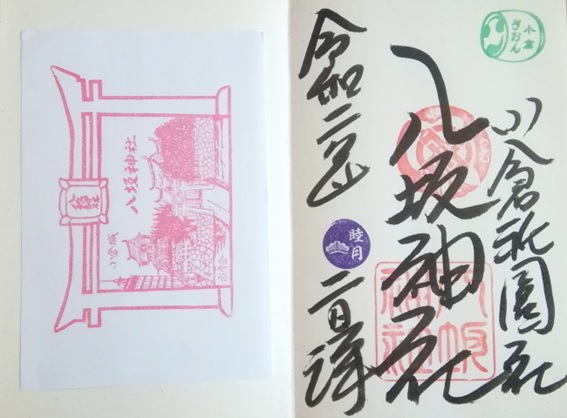

福岡県北九州市にある「八坂神社」は、福岡三大祭のひとつである「小倉祇園太鼓」が開催されることで知られており、祭りゆかりの御朱印をいただくことができます。小倉城の敷地内にあり、歴史観光スポットとしても人気があります。