- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県糸島市にある「深江神社」は、創建から800年以上の歴史を有する古社で、豊臣秀吉ゆかりの神社としても知られています。月替わりの御朱印や毎月22日の猫の日限定の御朱印など可愛らしいデザインのアート御朱印が話題になっています。

スポンサーリンク

福岡県糸島市にある「深江神社(ふかえじんじゃ)」は、鎌倉時代の建久元年(1190年)に、当時の高祖山(たかすやま)の山頂にあった高祖城の城主・原田種直(はらだたねなお)が太宰府天満宮(ださいふてんまんぐう)と竈門神社(かまどじんじゃ)を上深江に勧請、建仁3年(1203年)に現在地に遷座したのが起源と伝わる神社です。

※太宰府天満宮と竈門神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「太宰府天満宮」の「菅原道真」ゆかりの御朱印

その後、安土桃山時代に入った天正20年(1592年)には、朝鮮出兵のために名護屋城(現在の佐賀県唐津市)を拠点にしていた豊臣秀吉(とよとみひでよし)が深江神社に立ち寄って、茶会を催したそうです。

その茶会の最中に、側室である淀殿(よどどの)の御懐妊の知らせが届いたことによって、時の領主だった小早川隆景(こばやかわたかかげ)に命じ、「豊臣秀頼の産宮(とよとみひでよりのさんのみや)」として、社殿を再興させたとのエピソードも伝わっています。

この歴史を現代に伝える「太閤御茶会跡」と呼ばれる史跡が、深江神社の近くにのこり、創建から800年以上経た現在でも安産や子育てのご利益でも有名で、古くから「深江の氏神様」としても親しまれています。

江戸時代には、長崎街道の起点であった豊前国(ぶぜんのくに)の小倉(現在の福岡県北九州市)と肥前国(ひぜんのくに)の唐津(現在の佐賀県唐津市)を結んでいた唐津街道の宿場町「深江宿」の中心部に位置していて、街道を行きかう人々が旅の安全を願う神社としても人気を集めました。

深江神社では、拝殿内部のお賽銭箱の左側に書き置きの御朱印が収められた透明の収納ケースが置かれていて、数種類の御朱印の中から自分の好きな御朱印を選べました。

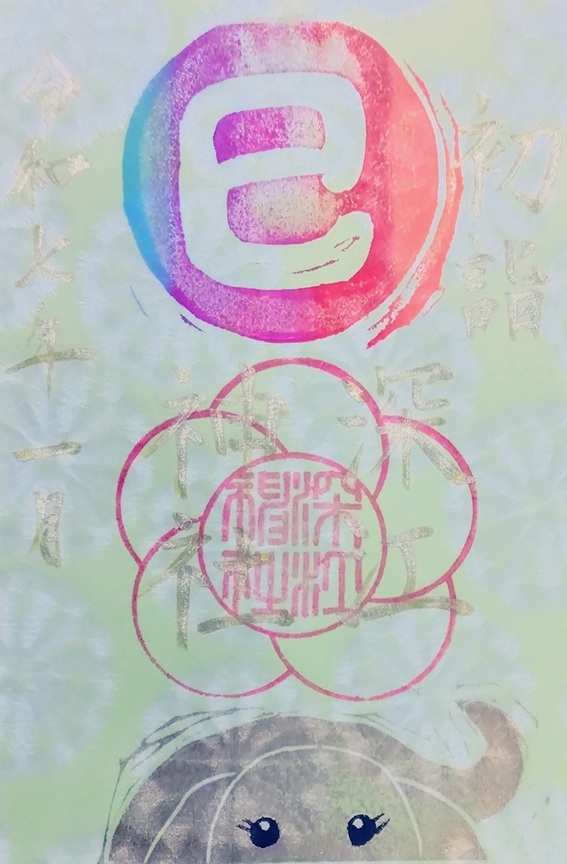

今回いただいたのは、令和7年(2025年)のお正月に数量限定で頒布されていた「初詣御朱印」です。初穂料は、お気持ちを納めるようになっていました。

深江神社の「初詣御朱印」は、青を基調とした和紙に、上部にカラフルな「巳」の文字、株に金色の巳のイラスト、中央部に神社印がおされたデザインです。

御朱印のデザインのテーマになっている「巳」は、私が参拝に訪れた令和7年の干支であり、蛇が脱皮する爬虫類であることから、従来の殻を破って新しい成長を遂げることの象徴とされていて、とても縁起の良い御朱印です。

深江神社では、私が今回いただいた御朱印以外にも、いろいろな御朱印が授与されています。

その中でも話題になっているのは、毎月22日(ニャンニャンの日)限定で授与される「猫の御朱印」で、12月は雪だるま、3月は菜の花など、月ごとにデザインが変わり、特別感のある可愛らしいデザインが御朱印集め好きの人や猫好きの人に特に人気になっています。

この投稿をInstagramで見る

また、毎年秋に開催される糸島エリアの20の神社が手水舎を花で飾るイベント「糸島花手水」に深江神社も参加しており、限定で授与される御朱印も評判です。令和6年(2024年)の糸島花手水限定御朱印は各神社ゆかりの風景や祭事がデザインされ、深江神社の御朱印は「おくんち」の別名で親しまれている秋季大祭「神幸祭(しんこうさい)」の様子が描かれています。

神幸祭で行われる、大名行列の奴装束に身を包んだ若者たちが神輿に先んじて白熊(はぐま、装飾用毛槍)などを持って隊列を組んで進む神輿渡御行列が御朱印の背景にデザインされていて、とても迫力があります。

この投稿をInstagramで見る

※糸島花手水に参加している櫻井神社と鎮懐石八幡宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「櫻井神社」の「桜井二見ヶ浦」がデザインされた糸島花手水御朱印

【御朱印情報】福岡県「鎮懐石八幡宮」の神功皇后ゆかりの地が描かれた糸島花手水御朱印

深江神社の広々とした緑豊かな境内には、「おいなりさん」と呼ばれ親しまれている「稲荷神社(いなりじんじゃ)」、酒造の神を祀る「外内神社(げないじんじゃ)」などの境内社も鎮座していて、清々しい空気が流れています。時間に余裕をもって訪れて、じっくりと散策されるのがおすすめです。

古くから「深江の氏神様」として親しまれている深江神社は、豊臣秀吉ゆかりの神社として観光スポットとしても知られる神社です。毎月22日限定の猫の御朱印や月替わりの御朱印など、デザイン性豊かな限定御朱印でも話題になっていますので、いろいろな季節にお参りして、季節感あふれる複数種類の御朱印をぜひいただいてみてください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

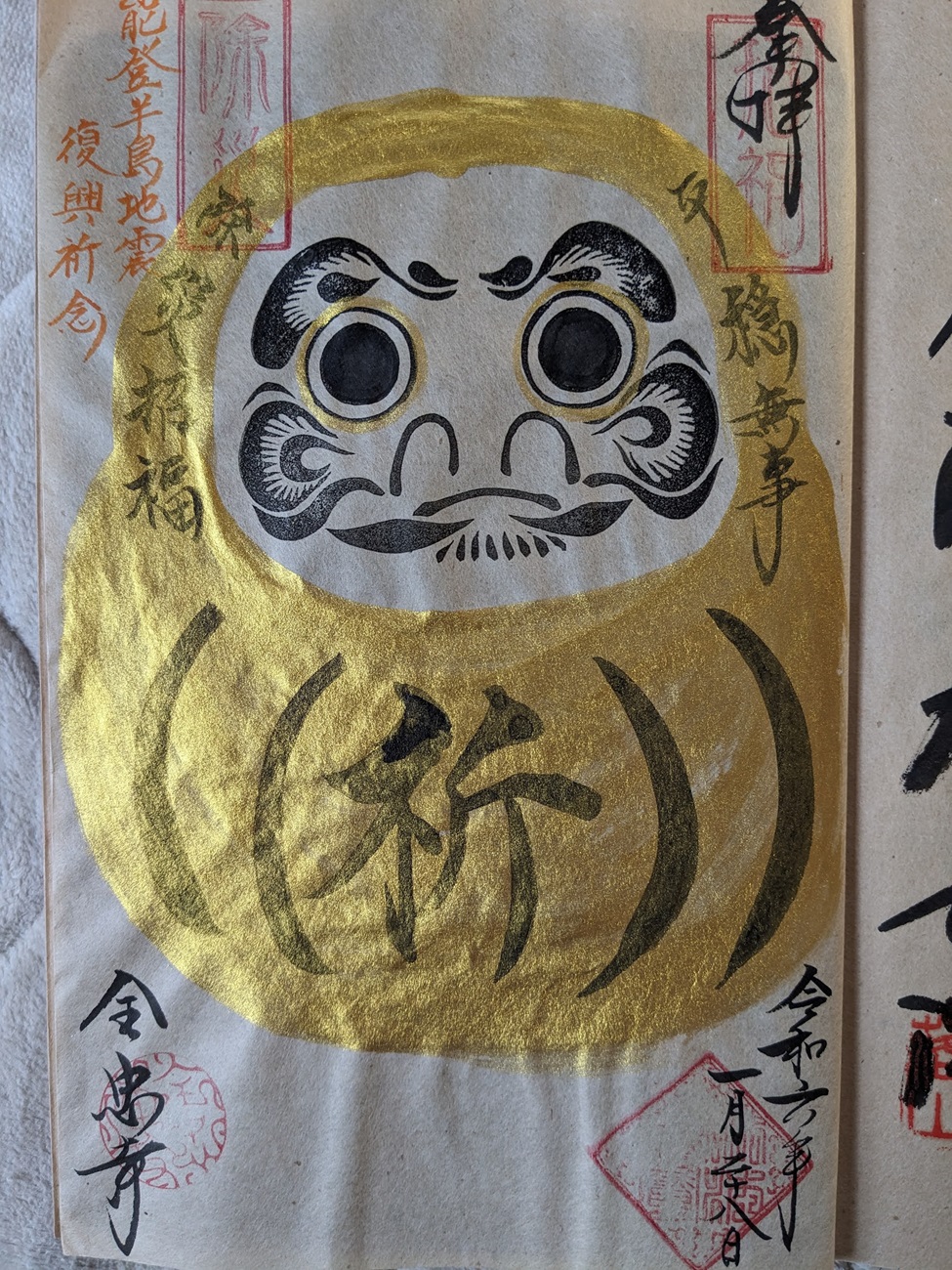

愛知県美浜町にある四国直伝弘法39番札所「全忠寺」は、住職自らが書き入れる、迫力のある御朱印や期間限定の個性的なアート御朱印が人気です。2024年1月に発生した能登半島地震の復興支援御朱印の授与をいち早く開始されました。

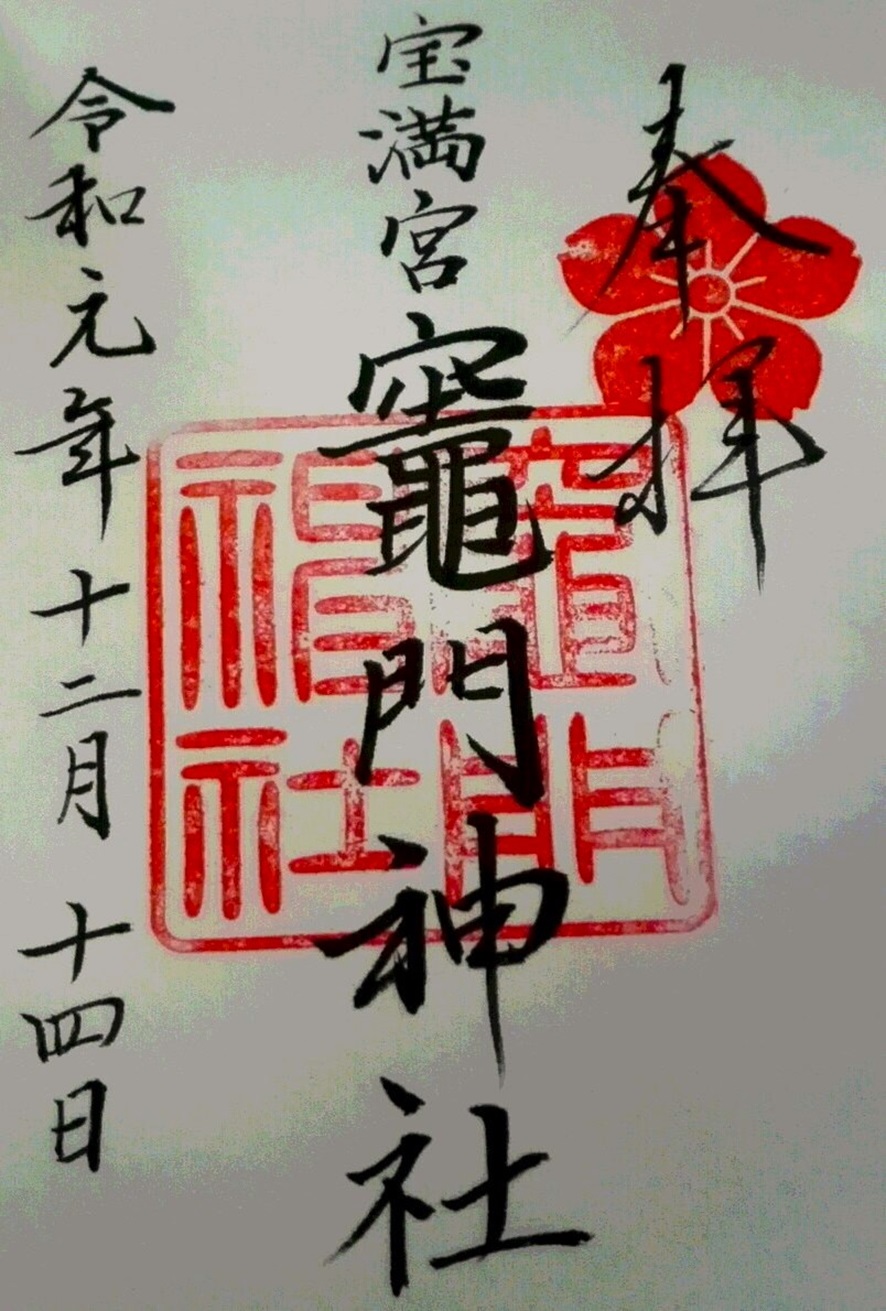

福岡県太宰府市にある「竈門神社」は、霊峰として崇められる「宝満山」に鎮座する神社で、縁結びのご利益や太宰府鎮護の神として知られています。春の桜の名所としても有名で、神紋の桜の朱印がおされる御朱印をいただくことができます。

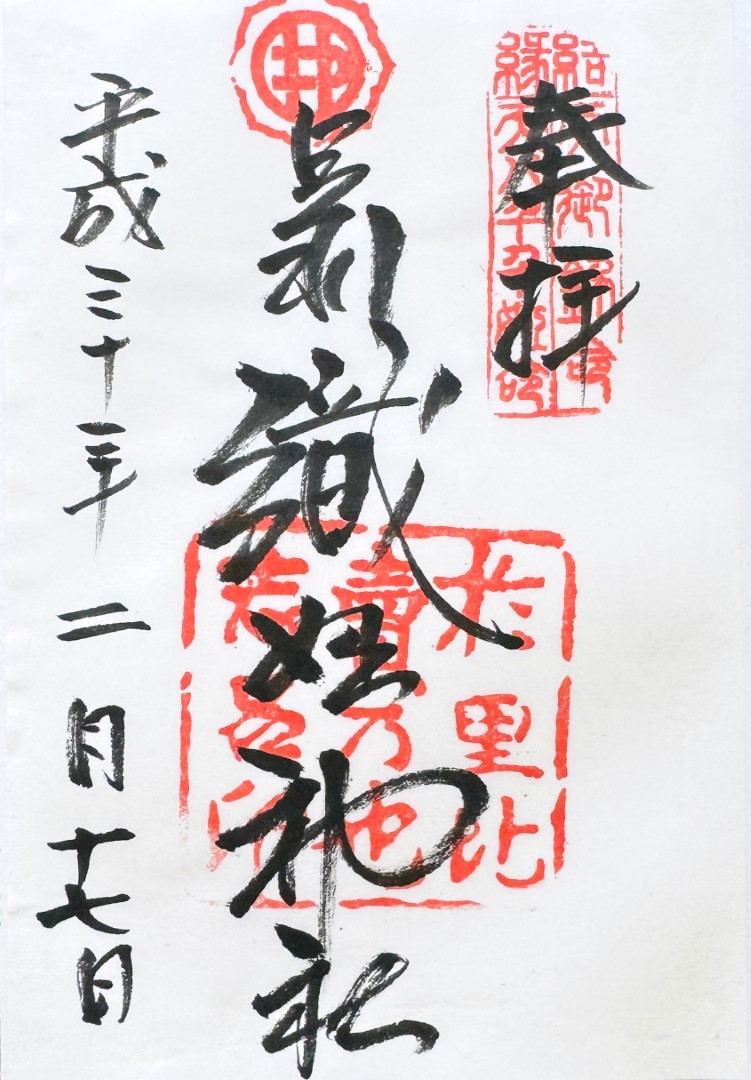

栃木県足利市にある「足利織姫神社」は、縁結びの神様・機織りの神様として広く信仰をあつめている神社です。語り継がれている七夕伝説にちなんだ、織物を象った社紋の朱印が特徴的な御朱印をいただくことができます。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のメイン素材である「土佐手漉和紙」の原料には、高知県・土佐の豊かな自然で育まれた植物が使われています。品質の高い和紙をつくるには良い原料は欠かせませんが、近年は確保することが難しくなっており、希少性が高まっています。 (さらに…)