- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

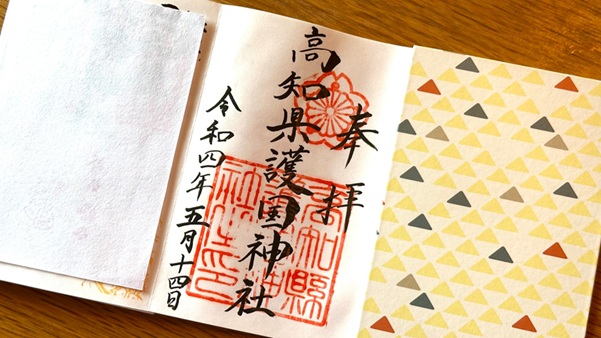

高知県高知市にある「高知県護国神社」は、高知県出身の戦没者や郷土出身の偉人を祀る神社です。シンプルで伝統的なデザインの御朱印には、明治維新の際に倒幕に貢献があった「薩長土肥」の4県の護国神社で使用が許されている菊花紋の朱印がおされます。

スポンサーリンク

高知県高知市の南東部にある五台山(ごだいさん)のふもとに鎮座している「高知県護国神社(こうちけんごこくじんじゃ)」は、高知出身の戦没者や郷土出身の偉人を祀っている神社です。

明治元年(1868年)、16代土佐藩主・山内豊範(やまうちとよのり)が藩校「致道館(ちどうかん)」で戊辰戦争(ぼしんせんそう)の戦没者105名の慰霊祭を行い、高知県護国神社が現在立地している大島岬に「大島岬神社」として社殿を建立したことがはじまりです。戊辰戦争は幕末の慶応4年(1868年)から明治元年(1868年)にかけて起こり、王政復古をかけて新政府軍と旧幕府軍が戦った近代日本最大規模の内戦で、土佐藩は新政府軍として戦いました。明治8年(1875年)には招魂社(しょうこんしゃ)、明治14年(1881年)には高知招魂社(こうちしょうこんしゃ)に改称されました。

終戦後、日本がGHQ(連合国軍最高司令官総司令部、終戦後の日本を指導したアメリカを中心とした組織)の占領下にあった時代には、全国各地にあった護国神社は軍国主義施設とみなされたため、存続させるために神社名から「護国」を外すなどして改称する動きがありました。高知県護国神社も創建時の名称である「大島岬神社」に改称されましたが、昭和34年(1959年)に現在の神社名である「高知県護国神社」に改められています。

御祭神は戊辰戦争の戦没者105名と、幕末以降の日清戦争・日露戦争・第二次世界大戦などで国家に殉じた高知県出身者41,000余柱です。また、高知県出身で幕末に活躍した偉人である武市半平太(たけちはんぺいた)、坂本龍馬(さかもとりょうま)、中岡慎太郎(なかおかしんたろう)、吉村寅太郎(よしむらとらたろう)が「明治維新志士四天王」として祀られています。

社殿は山の中腹にあるため、参拝するときは駐車場から苔むした石段を上がって行きます。参道には鳥居よりも大きくひときわ目立つ「海軍之塔」やさまざまな慰霊碑や石碑が並んでいて、とても厳かな雰囲気がありました。

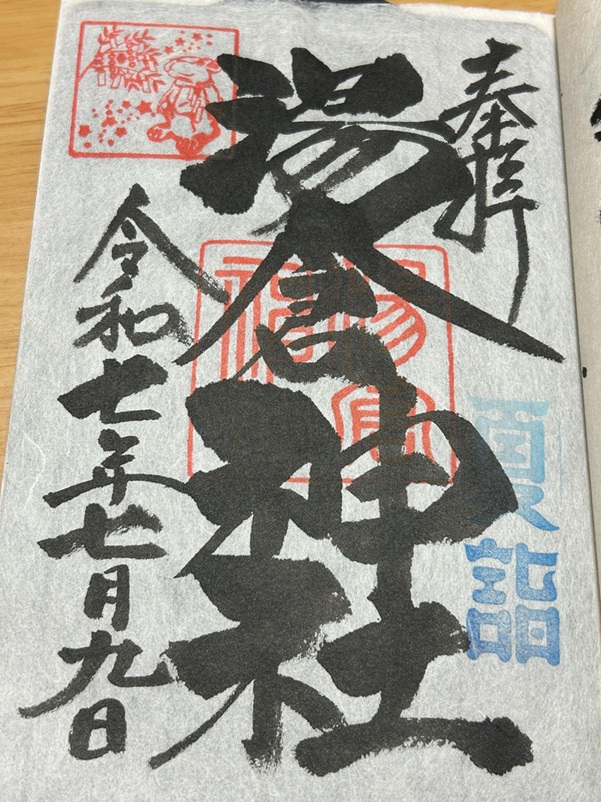

高知県護国神社では朱印と墨書きのみのシンプルで伝統的なデザインの御朱印を御朱印帳に直書きしていただけます。拝殿に向かって右側に大きな社務所があり、神職さんや職員さんが複数人おられるので、例大祭や御祈祷などがない限りすぐに対応していただけます。

御朱印の墨書きは右側に「奉拝」、中央に「高知県護国神社」、左側に参拝した日付が書かれ、朱印は中央上に社紋、中央下にはとても大きく目を引く神社印「高知縣護国神社之印」がおされるデザインです。神社印では「高知縣」と旧漢字での表記ですが、墨書きでは「高知県」の表記となっている点が珍しいと思いました。

高知県護国神社の御朱印におされている紋は、桜花紋に十六菊花紋が重なったものです。全国的に護国神社の社紋は桜花紋が多いですが、高知県護国神社では皇室と同じ十六菊花紋が使用されていて、拝殿の幕にも菊花紋がありました。

明治維新の際、倒幕への貢献があった「薩長土肥(さっちょうどひ)」の4県の護国神社では菊花紋の使用が許されているそうです。薩長土肥とは薩摩藩・長州藩・土佐藩・肥前藩の頭文字を合わせたもので、現在の鹿児島県・山口県・高知県・佐賀県の総称です。この4つの藩は江戸時代末期に「雄藩」として力を持っていたため、明治維新の際に多くの人材を輩出しました。

冒頭でご案内のとおり、高知県護国神社には坂本龍馬をはじめとする高知県出身の「明治維新志士四天王」が御祭神として祀られています。残念ながら龍馬の御朱印はありませんが、龍馬の肖像入りの「心願成就」のお守りが頒布されているので、龍馬ファンの人はぜひチェックしてみてください。

また、拝観は要予約となりますが、神社に社宝として伝わる坂本龍馬が若年期に愛用していたという木刀を見学できるので、龍馬ファンの人は参拝前に問い合わせて、ご覧になってみてはいかがでしょうか。

高知県護国神社は、戊辰戦争やその後の戦争で没した高知県出身の英霊とと明治維新で活躍した坂本龍馬などの偉人が祀られていて、幕末の歴史好きの人にぜひ訪れてみていただきたい神社です。シンプルで伝統的なデザインで、明治維新由来の菊花紋の朱印がおされる御朱印を御朱印帳に丁寧に書き入れていただけますので、参拝の証にぜひ拝受してみてください。

※四国の他3県にある護国神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「讃岐宮(香川縣護國神社)」の「さぬき十五社」と「乃木神社」の御朱印

【御朱印情報】愛媛県「愛媛県護国神社」の千年帳にいただいた伝統的な御朱印

【御朱印情報】徳島県「徳島県護国神社」の千年帳にいただいた達筆な御朱印

※高知県高知市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

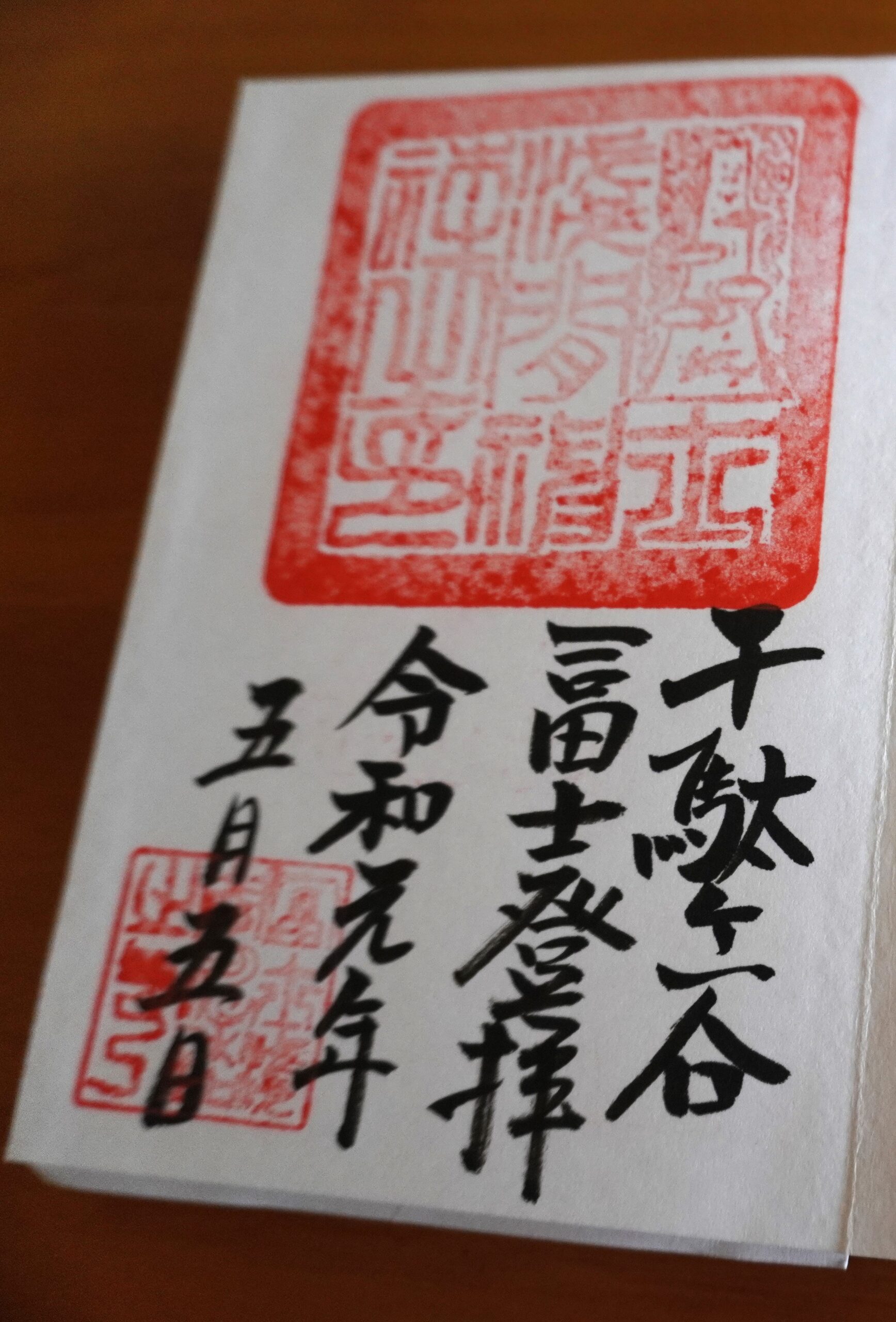

東京都渋谷区千駄ヶ谷に鎮座する「鳩森八幡神社」には、東京都内最古級の「富士塚」があります。富士信仰がいろいろな地域に広がっていった歴史を物語る史跡で、登拝すると富士塚登拝記念の御朱印をいただくことができます。

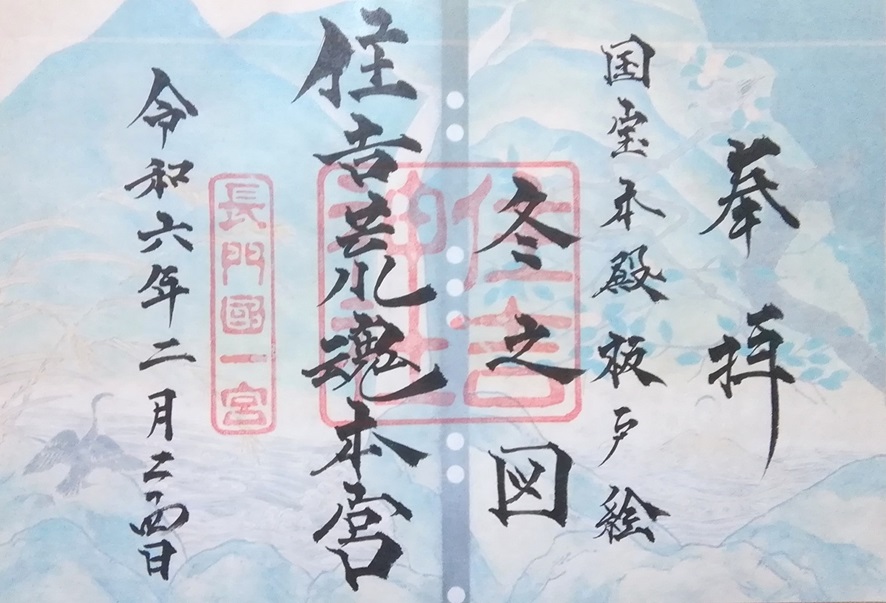

山口県下関市にある住吉神社は、「日本三大住吉」「長門国一宮」として長く親しまれる古社です。達筆な伝統的なデザインの御朱印のほかにも、本殿にある四季をテーマにした板戸絵を表現した時季限定の御朱印が授与されています。

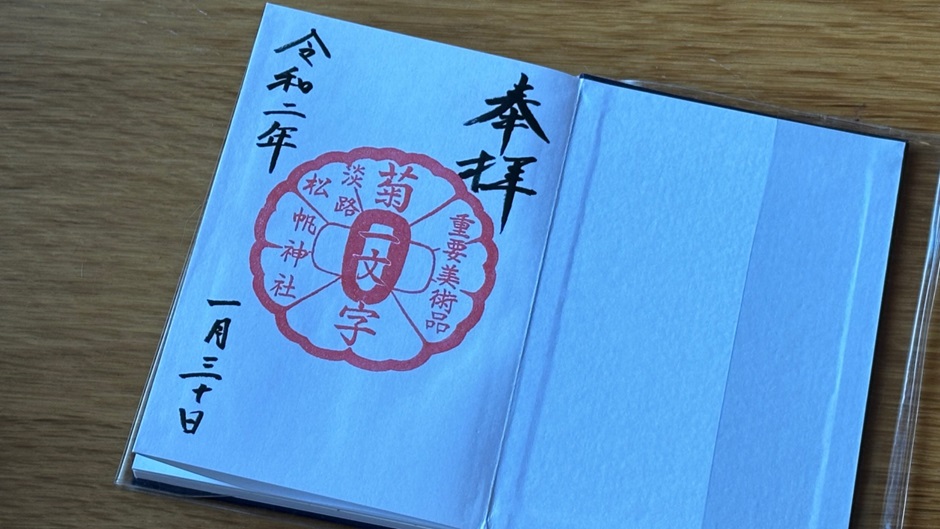

兵庫県淡路市にある「松帆神社」は、鎌倉時代末期から南北朝時代に活躍した武将・楠木正成ゆかりの神社です。名刀・菊一文字を所蔵していることで知られ、菊一文字の鍔がモチーフの御朱印をいただくことができます。

北海道函館市にある湯倉神社は、北海道三大温泉のひとつ「湯の川温泉」の開湯・発展に重要な役割を果たしてきた神社です。御祭神・大己貴神に由来する「うさぎ」の朱印が可愛らしい御朱印や、四季折々の景色を表現した限定切り絵御朱印など、いろいろな種類の御朱印が授与されています。