- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

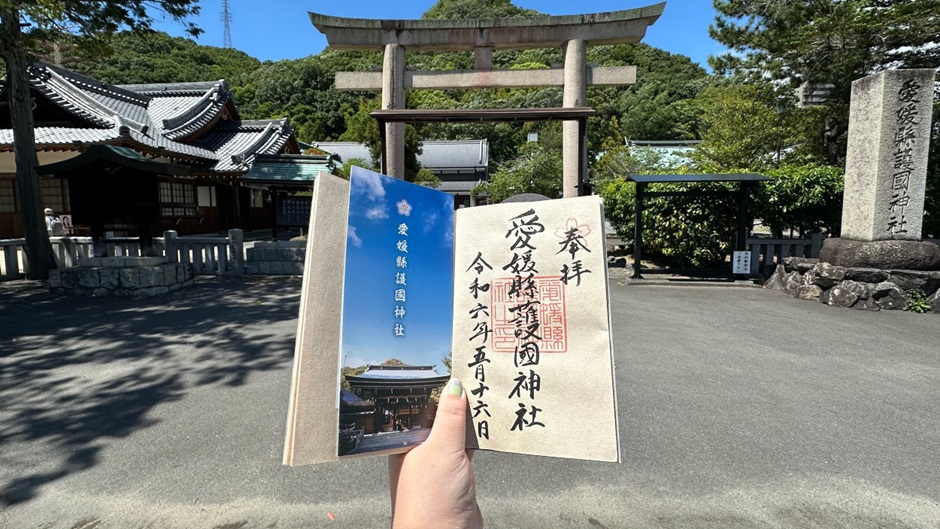

愛媛県松山市にある「愛媛県護国神社」は、愛媛県出身の戦没者やゆかりの戦国武将・文化人などが祀られている神社です。私が愛用しているオーダーメイドの御朱印帳「千年帳」に伝統的な御朱印を直書きしていただきました。

スポンサーリンク

愛媛県松山市にある「愛媛県護国神社(えひめけんごこくじんじゃ)」の始まりは、明治32年(1899年)に現在の松山東警察署付近に作られた私祭の「招魂社(しょうこんしゃ)」です。招魂社とは、明治維新前後に国家のために殉難した人々を奉祀するためのもので、全国の護国神社の元となった神社です。その後、大正2年(1913年)に松山市新立町にある多賀神社へ遷座し、昭和14年(1939年)に内務大臣指定護国神社としての建立が認められ、現在地に愛媛県護国神社として遷座されました。愛媛県の観光名所である道後温泉や松山城なども近くにあり、松山市中心部から車で10分程度の場所にあります。

愛媛県護国神社には、戊辰戦争以来の愛媛県出身の戦没者や警察官や自衛官などの公務殉職者、加藤嘉明や藤堂高虎、伊達秀宗など伊予国の歴代藩主や、正岡子規など愛媛県出身の文化人など49,727柱が祀られています。

昭和20年(1945年)に戦災によって社殿が焼失しましたが、昭和30年(1955年)に再建されました。通常の参拝の際は柵があるため神門より先には立ち入れませんが、賽銭箱の位置から奥にある荘厳な社殿が見えます。

境内には神楽殿や忠魂社のほか、さまざまな慰霊碑や慰霊塔などが建立されていて、明治時代の陸軍大将である秋山好古(あきやまよしふる)が揮毫した「天壤無窮(てんじょうむきゅう、天地とともに永遠に続くさまを表す言葉)」の石碑もあります。秋山好古は愛媛県松山市出身で、「日本騎兵の父」と呼ばれて日露戦争で活躍した人物で、司馬遼太郎の歴史小説「坂の上の雲」にも主役の一人として登場しました。

愛媛県護国神社は、社殿に向かって左手にある建物「御幸殿」内に社務所があり、ここで御朱印をいただくことができます。。こちらには戦争に関する資料や遺品などを展示する「祈念史料室みゆき」もあり、誰でも無料で入れるので、御朱印を浄書していただいている間に見学するのもおすすめです。

御朱印の印は右上に社紋の「山桜花」、中央に「愛媛県護国神社」、文字は「奉拝」、「愛媛県護国神社」、参拝した日付で、伝統的でシンプルなデザインでした。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をして制作したオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

私の千年帳はセミオーダーで選べるサイズのうち小判サイズ(縦200mm×横142mm)を選択しましたが、一般的な御朱印帳(180mm×120mm)よりも一回りほど大きいサイズで、小判とはいえ文字や印の配置に窮屈感がありません。

千年帳の本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「三椏紙(みつまたし)」という表面が滑らかなものを選択しました。少し茶色味がかった素朴な三椏紙の色合いに墨の黒と朱印が映えます。文字のかすれや印のにじみが少なく、くっきりとした仕上がりで、御朱印が一層美しく見えます。

※千年帳のサイズ・本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

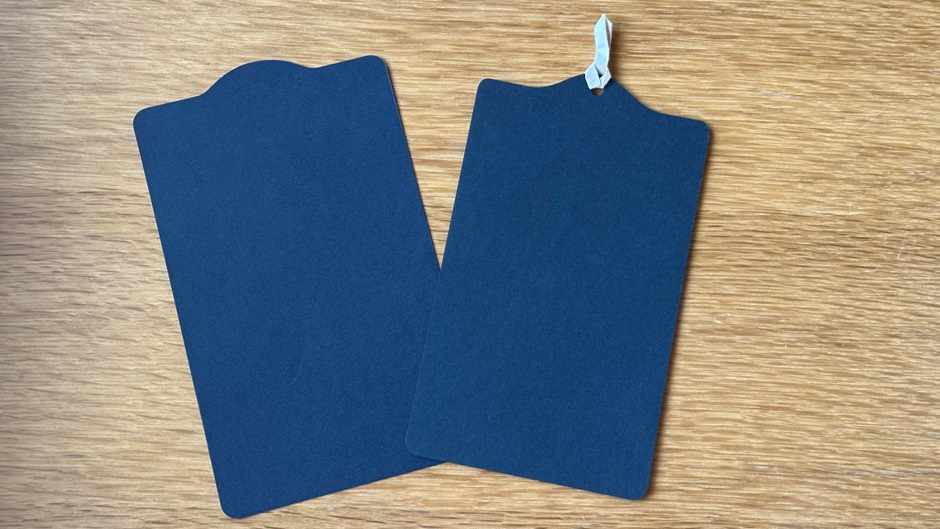

千年帳は、本紙が二つ折りの袋状になった(袋綴じ)伝統的な和綴じ製本で、御朱印が裏写りしないように、袋状の本紙の間に挟む下敷きが付属しています。以前に使用していた下敷きから、改良版ができたとのことでメーカーさんから送られてきたので、今回の愛媛県護国神社の御朱印をいただく際にさっそく使用してみました。

新型は旧型の下敷きより厚みがかなり薄くなり、御朱印帳を持ち歩く際にもほとんど重さを感じません。また、旧型の下敷きは御朱印帳のページより一回りほど小さかったですが、新型はページとほぼ同じサイズです。下敷きとページの段差がなくなったため、墨書きや印がずれてしまう心配がなくなり、より使いやすくなりました。ページとほぼ同じサイズながら薄くて滑りがいい素材なので、ページへの差し込みや取り出しもスムーズにできました。

愛媛県護国神社は愛媛県出身の戦没者を祀る有名な神社です。松山市中心部からのアクセスが便利で、シンプルで伝統的な御朱印を直書きしていただけますので、松山市内で御朱印巡りをするときはぜひ参拝してみてください。

※四国の他3県にある護国神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「讃岐宮(香川縣護國神社)」の「さぬき十五社」と「乃木神社」の御朱印

【御朱印情報】徳島県「徳島県護国神社」の千年帳にいただいた達筆な御朱印

【御朱印情報】高知県「高知県護国神社」の明治維新由来の「菊花紋」の朱印がおされる御朱印

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

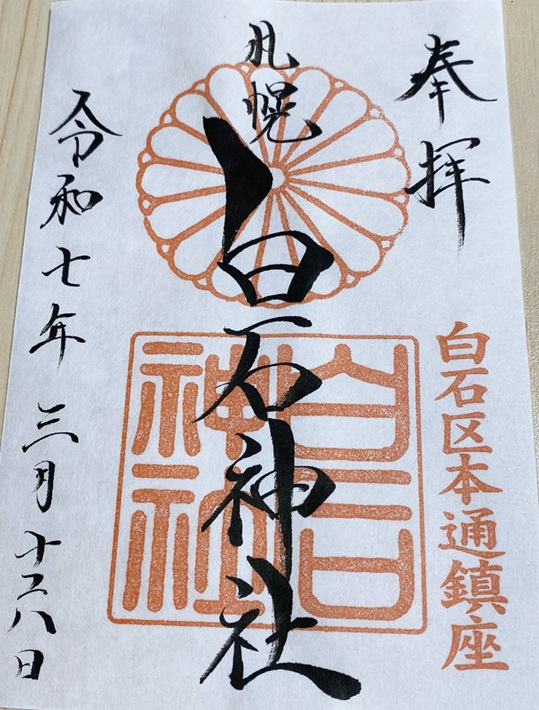

北海道札幌市白石区にある「白石神社」は、この地域を開拓するために入植した直後に創建された、白石地域の氏神様です。御祭神は初代・神武天皇で、御朱印には天皇家・皇室を表す「菊の御紋」の朱印がおされ、天皇家とのご縁にあやかることができます。

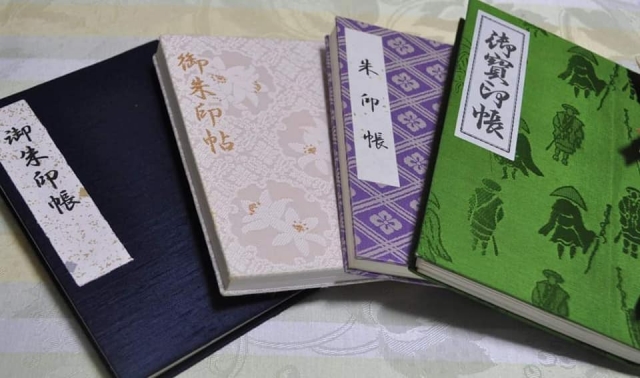

神社仏閣を参拝した証として御朱印をいただくためには御朱印帳が必要です。御朱印帳をどこでどうやって手に入れればよいかわからないという人のために、御朱印帳の買い方と購入できる場所についてご紹介します。 (さらに…)

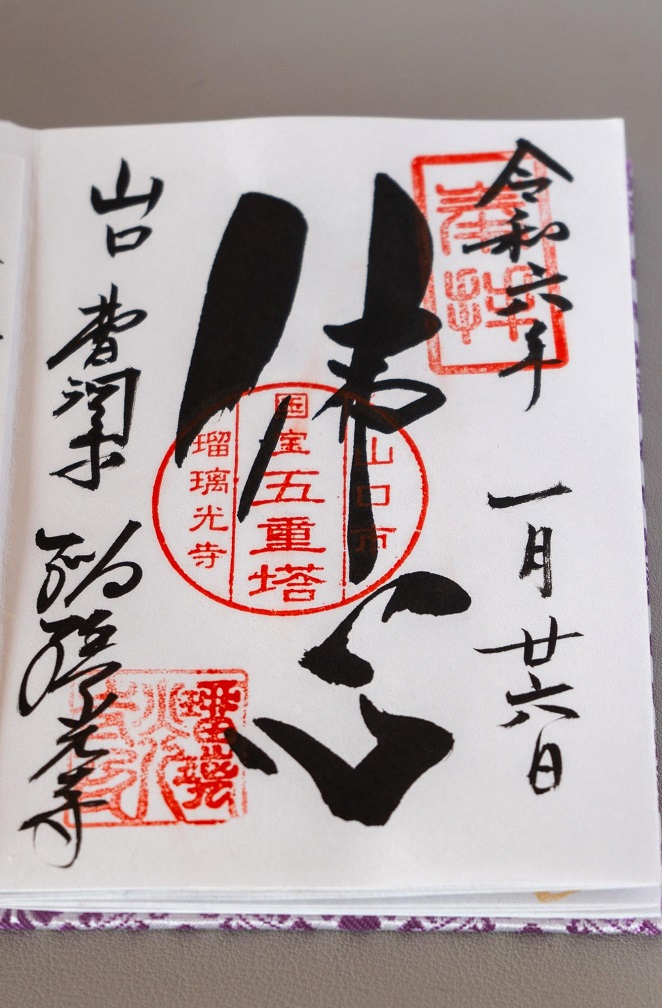

山口県山口市にある「瑠璃光寺」は、国宝に指定されている「五重塔」で知られ、山口市の観光名所でもある曹洞宗の寺院です。五重塔が描かれた御朱印や、令和の大改修期間の限定御朱印をいただくことができます。

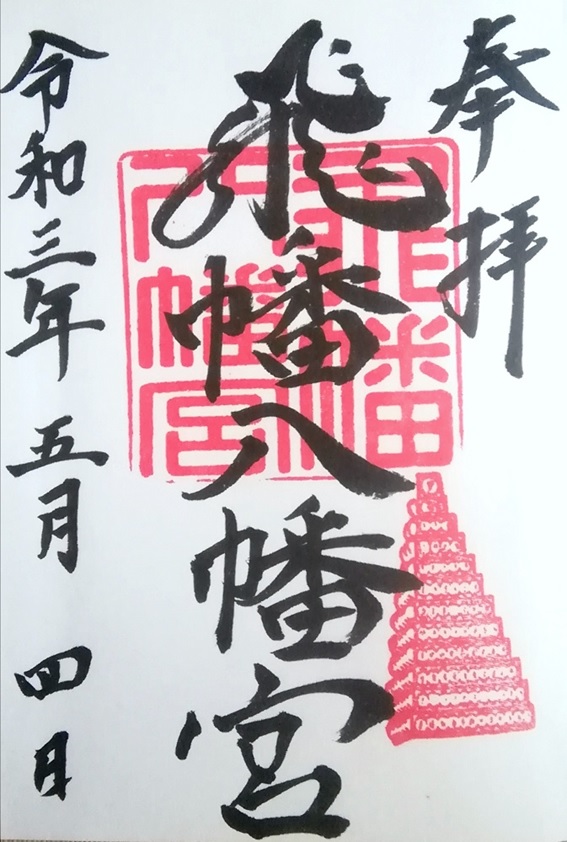

福岡県北九州市戸畑地域の伝統的な祭り「戸畑祇園大山笠」は、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている夏の風物詩です。祭りの中心となる「飛幡八幡宮」では戸畑祇園大山笠にちなんだ御朱印をいただくことができます。