- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県北九州市にある「篠崎八幡神社」は、1400年以上の歴史があり、江戸時代には小倉藩の大社にも選ばれました。優美な随神門をモチーフにした御朱印や、祭事の際に授与される期間限定御朱印が人気を集めています。

スポンサーリンク

目次

福岡県北九州市にある「篠崎八幡神社(しのざきはちまんじんじゃ)」は、敏達天皇(びだつてんのう)12年(584年)に、高尾山の麓に応神天皇・神功皇后・仲哀天皇の3柱を祀ったのが起源とされる古社です。天平2年(730年)には、大分県の宇佐八幡宮(うさはちまんぐう)より分霊を勧請したのを機に「篠崎神社」から「篠崎八幡神社」に名称を変更したと伝わっています。

江戸時代には、豊前国小倉藩(現在の福岡県北九州市)に属していたことから、細川氏や小笠原氏などの歴代の藩主から厚い保護を受け、小倉藩の大社のひとつとして発展しました。

※同じ小倉藩に属した八坂神社や、小倉藩主を務めた細川家に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印関連情報】福岡県「八坂神社」でいただける小倉祇園太鼓ゆかりの御朱印

平安時代中期の藤原純友の反乱や、安土桃山時代に豊後国(現在の大分県)を治めていた大友宗麟の兵火などによって、社殿は幾度かの焼失と再建を繰り返していて、昭和46年(1971年)に建てられた現在の神殿は7回目の造営になります。創建から1400年以上の年月を経た現在では、安産や子安成長、厄難除け、交通安全などのご利益が授かれると評判で、「北九州の八幡様」としても親しまれています。

本殿の前にそびえているのが「随神門(朱門)」で、昭和54年(1979年)に完成しました。門の右手には「豊磐窓神(とよいわまどのかみ)」、左手には「櫛磐窓命(くしいわまどのみこと)」が安置されています。2体ともに未来を予告してくださる「先触れの神」とされ、同一の神であるともいわれています。

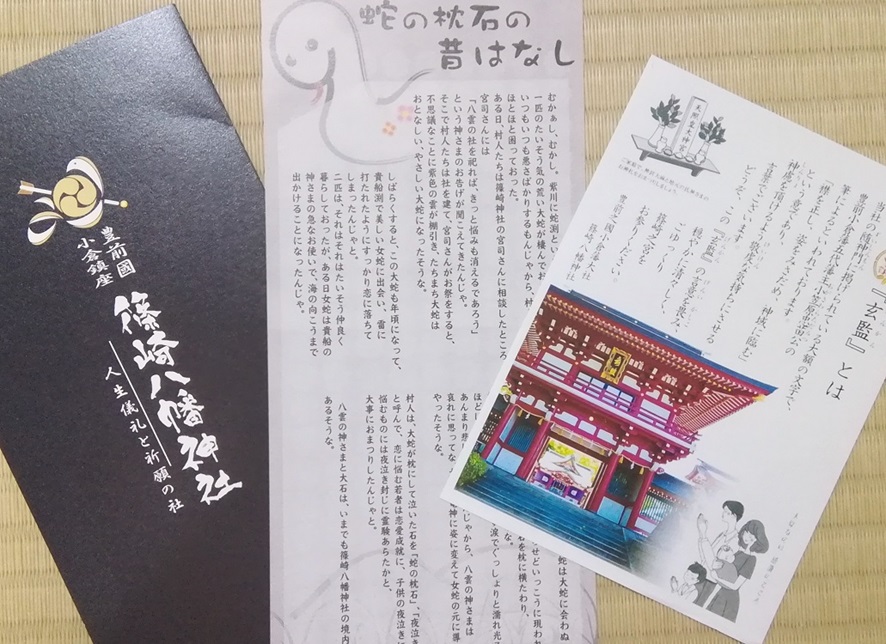

門に掲げられている「玄監」とは、「襟を正し、姿をみさだめ、神域に臨む」を意味する言葉です。文字は小倉藩五代藩主小笠原忠苗(おがさわら ただみつ)の筆とされています。

篠崎八幡神社では、シンボルである随神門をモチーフにした御朱印をはじめ、境内にある末社・摂社の御朱印も授与されています。境内に入って左手側にある社務所で、それぞれ初穂料500円でいただけます。

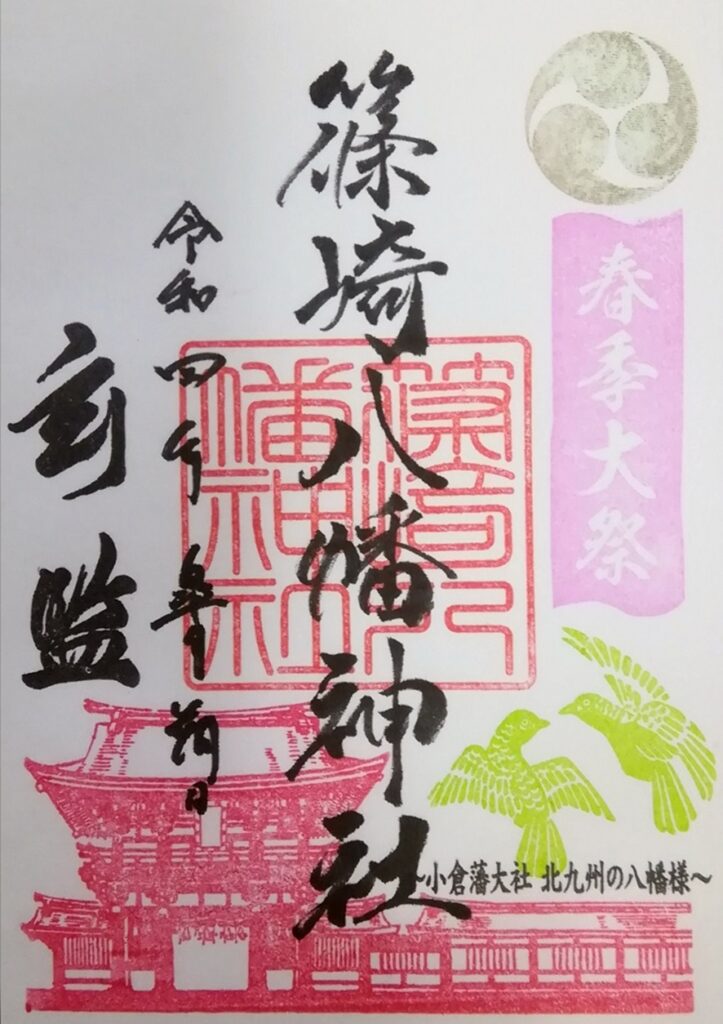

私がいただいたのは、春季大祭の期間限定の御朱印です。「篠崎八幡神社」「参拝日」の墨書きに加えて、左中央部に「玄監」の文字が、右に三つ巴紋とピンクの春季大祭の印が、下部に随神門と若草色の2羽の鳥の印が押されているのが特徴です。春季大祭は、GW期間中の毎年4月29日に開催されていて、春季大祭限定の御朱印は、4月29日からGW明けごろまでいただけます。

このほかにも、境内に建つ摂社「八雲社」や「雲龍殿賀茂宮」の御朱印もあり、新春や節分祭、夏越祭、秋期例大祭などの祭事にあわせて、期間限定の御朱印が授与されています。

この投稿をInstagramで見る

およそ8000坪もの広大で自然豊かな境内には、縁結びや子供の夜泣き封じなどのご利益があるといわれるスポットが点在しています。

御朱印にも登場する「蛇の枕石(じゃのまくらいし)」と「八雲社(やぐもしゃ)」が本殿右手にあります。

篠崎八幡神社がたたずむ宮尾山麓に、かつて蛇渕とよばれた大きな渕があり、渕に棲む大蛇が悪事を働いていて、困り果てた村人が篠崎八幡神社の宮司に相談し、宮司は神のお告げを受けて宮尾山に祠を建てた上で、住民の安全を祈願したところ、不思議なことに大蛇は大人しくなり、村に平穏が訪れたました。

以降は、大渕で静かに暮らしていた大蛇でしたが、ある時女蛇と出会い恋に落ちたそうです。仲良く暮らしていたのもつかの間、女蛇は貴船神の使いによって、大蛇のもとを去っていきました。その恋しさから、大蛇は篠崎八幡神社近くの蛇渕(現在の木町近く)の大石に毎晩現れては、石を枕にして「女蛇恋し」と大声で泣いたのだとか。その後、哀れに思った八雲社の御祭神の導きによって、大蛇は竜神となり天に昇ったとの言い伝えが残っています。

「蛇の枕石」や「夜泣き石」の名で知られていた大石は、昭和47年(1972年)に、篠崎八幡神社の境内の現在地に移されました。蛇の枕石は恋愛成就や子供の夜泣き封じなどのご利益が、八雲社は縁結びや厄難除けなどのご利益が授かれるスポットとして、多くの参拝者が訪れています。

篠崎八幡神社は、北九州の八幡様として地元民に長年親しまれ、広大な境内にはたくさんの見どころがあります。シンボルである随神門が描かれた御朱印は華やかで、祭事が開催される際には期間限定の御朱印の授与もされます。小倉の中心市街地から車で10分ほど、公共交通機関でのアクセスも便利な立地ですので、小倉を訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。

※福岡県北九州市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:neko

学芸員の資格を持つWebライター。九州を中心に全国の寺社仏閣に出掛け、御朱印を集めるのが趣味です。今までにいただいた御朱印は、御朱印帳5冊ほどになりました。

スポンサーリンク

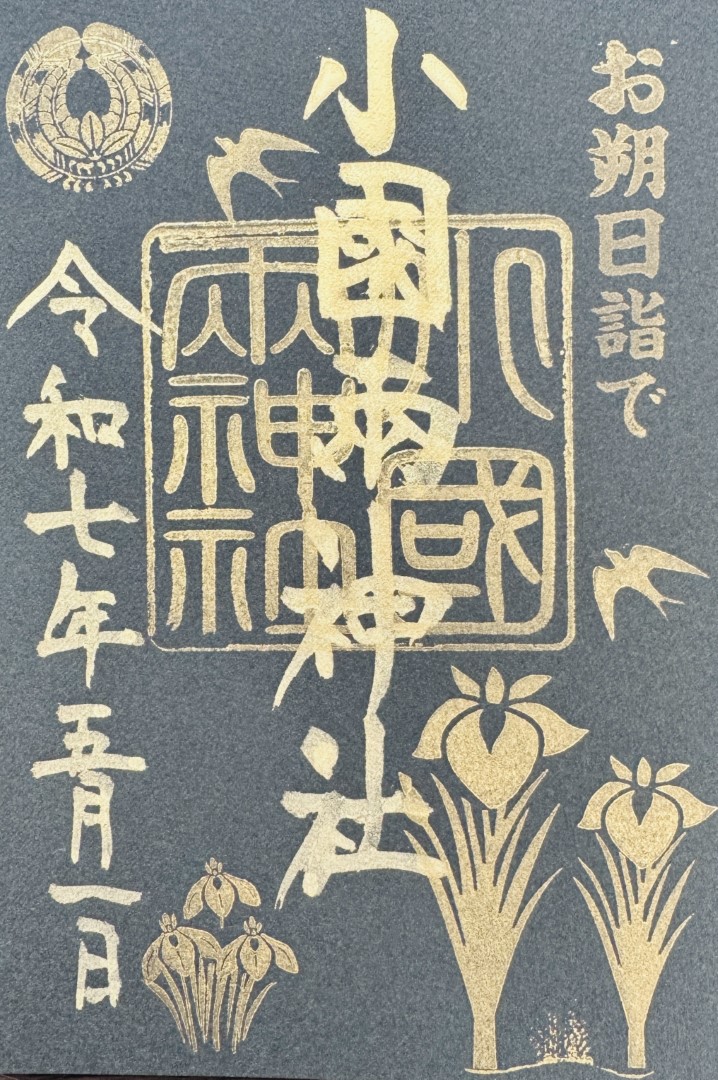

熊本県小国町の「小国両神社」は、富くじにまつわる開運招福の逸話が語り継がれている神社で、境内には金運や宝運のパワースポットが点在し、全国からご利益を求める人々が訪れています。金運上昇が特に期待できる毎月1日限定で漆黒金字のデザインの「お朔日詣で」限定御朱印が授与されています。

神奈川県横浜市中区にある「横浜厳島神社」は、「横濱弁財天」の名でも長年地域で親しまれている神社です。金運向上の神様として知られる「弁財天」とご縁を結ぶ御朱印には可愛らしいスタンプがおされ、己巳の日・乙巳の日・癸巳の日など巳のご縁日にはこの日限定の特別な御朱印が授与されています。

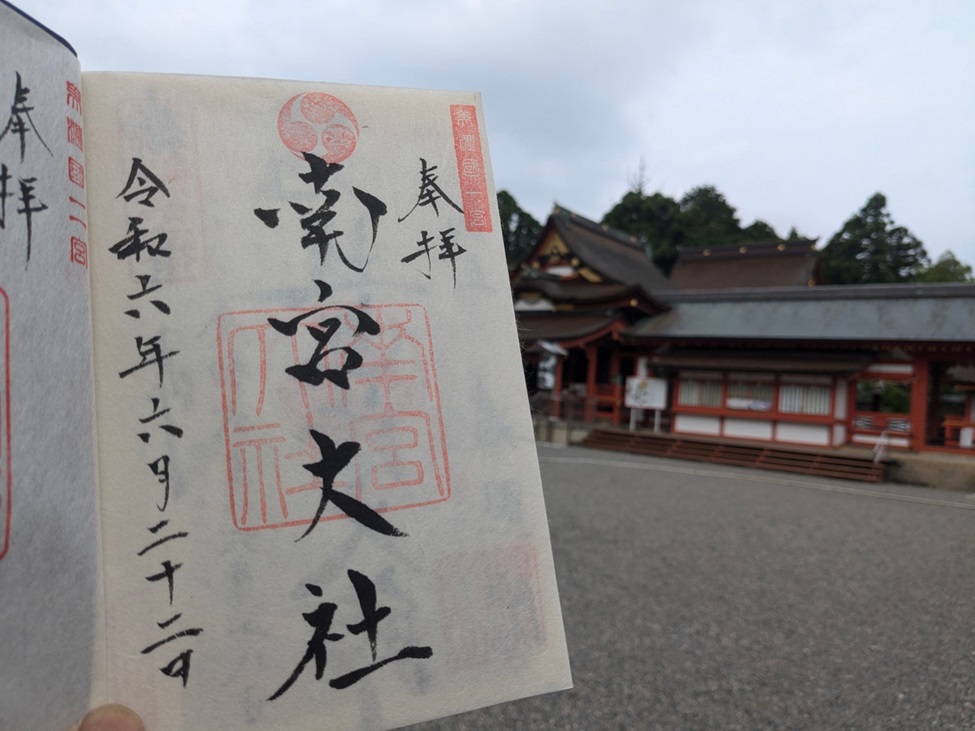

岐阜県垂井町にある「南宮大社」は、「美濃国一宮」として長く崇敬され、関ケ原の戦いの戦地で徳川家とも関係も深い神社です。美濃国一宮の御朱印のほかに、複数の境内社の御朱印もいただくことができます。

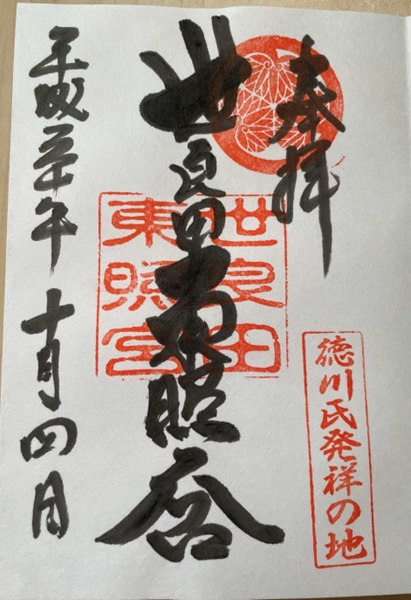

群馬県大田市にある「世良田東照宮」は、徳川家康を神として祀る東照宮の中でも「三大東照宮」とされた由緒正しき神社です。「徳川氏発祥の地」として江戸時代に徳川将軍家から重要視された歴史を感じる特別な御朱印をいただけます。