- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

宮崎県宮崎市にある「青島神社」は、亜熱帯植物が群生する青島に鎮座する山幸彦と豊玉姫命の神話ゆかりの古社です。基本の御朱印には神話由来の「鴨就宮」と記される朱印がおされ、神話にちなんで祀られている「弁財天」の御朱印もいただくことができます。

スポンサーリンク

宮崎県宮崎市にある「青島神社(あおしまじんじゃ)」は、日南海岸国定公園の青島に鎮座し、周囲約1.5kmの島全体を境内とする神社です。島内に群生する亜熱帯植物と、周辺に見られる「鬼の洗濯板」と呼ばれる波状の奇岩は、国の特別天然記念物に指定されています。

※同じ日南海岸国定公園エリアにある鵜戸神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】宮崎県「鵜戸神宮」の神話と自然が融合した「日向國名勝鵜戸」の御朱印

御祭神は、山幸彦(やまさちひこ)として知られる彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)、その后の豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、そして「海幸彦(うみさちひこ)・山幸彦」の神話に登場する塩筒大神(しおづつのおおかみ)です。塩筒大神は、兄から借りた釣り針をなくして困っていた山幸彦に、それを探すため海神の国へ向かう道を示した神様と伝わります。

創建の年代は不明ですが、社伝によると、山幸彦が海神の宮から戻った際に青島へたどり着き、宮を建てたことが青島神社の始まりだとされています。平安時代に書かれた国司の巡視記録「日向土産(ひゅうがどさん)」にはすでに「青島大明神」の名が記されており、1200年以上の長い歴史を持つ神社だと考えらています。室町時代以降は、飫肥(おび)藩主・伊東氏のあつい崇敬を受け、社殿の改築や境内の整備が進められました。

青島は古代から神聖な島とされ、人々の信仰をあつめてきました。島そのものが神の宿る場所と考えられており、橋がかけられる遥か昔には、干潮時に歩いて島に渡り、海で身を清めてから儀式を執り行っていたと伝わっています。

江戸時代中期の元文2年(1737年)に、それまで神主や高官以外の立ち入りを禁じていた境内が、一般の人々にも開かれました。

現在では縁結びの社として親しまれるほか、安産や航海、交通安全のご利益を求めて多くの参拝者が訪れています。

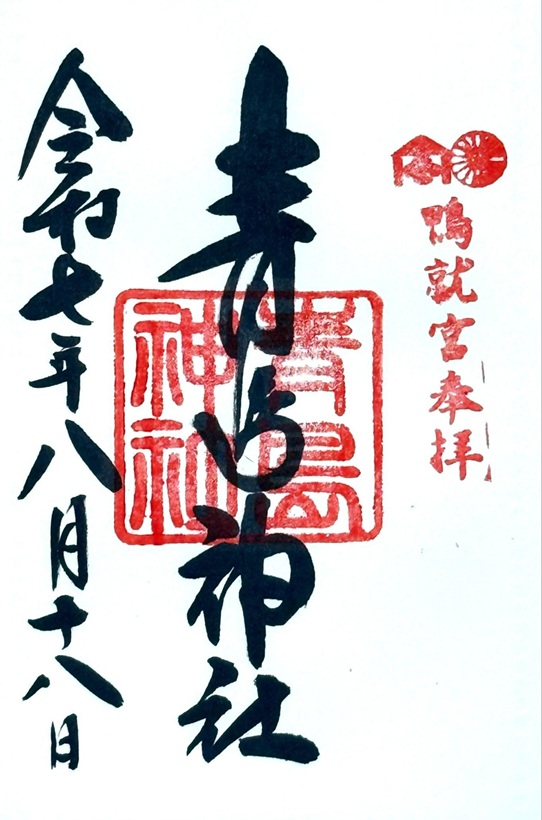

青島神社の御朱印は、「青島神社」と「弁財天」の二体をセットでいただくことが基本となっています。直書き御朱印の拝受を希望する場合は、参拝前に授与所に御朱印帳を預け、参拝後に受け取る流れになっていました。私は御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は二体で1,000円でした。

青島神社の御朱印は、「青島神社」「参拝年月日」の墨書きに、「鴨就宮奉拝」「青島神社」の朱印がおされるデザインです。

青島神社は、かつて「鴨就宮(かもつくみや)」とも呼ばれていました。この呼び名は、日本最古の歴史書「古事記」に記された山幸彦と豊玉姫の伝説に由来すると伝わっています。

山幸彦は、なくしてしまった兄の釣り針を探すために海神の宮を訪れ、そこで海神の娘・豊玉姫命と出会いました。二人は強く惹かれ合い、夫婦となって御子を授かります。やがて出産のとき、豊玉姫命は本来の姿である大鰐に戻り、その姿を山幸彦に見られてしまいました。それを恥じた豊玉姫命は海神の国へ帰り、二人は永遠に別れることになりました。それでも豊玉姫命の心には山幸彦への想いが残っており、御子の養育を託した妹・玉依姫命(たまよりひめのみこと)を通じて一首の歌を贈りました。

「赤玉は 緒さへ光れど 白玉の 君が装ひし 貴くありけり」

(赤い玉は緒までも輝いて美しいけれど、白玉のように清らかなあなたの姿は何よりも尊い)

これに応えて山幸彦も返歌を詠みました。

「沖つ鳥 鴨就く島に 我が率寝し 妹は忘れじ 世のことごとに」

(沖の鳥が集う鴨の宿る島で共に過ごした妻のことを、私は生涯決して忘れない)

民間伝承によると、青島は鴨が冬を越すために羽を休める場所といわれており、この返歌に詠まれた「鴨就く島」こそ、現在の青島であると伝わります。

「鴨就宮」の朱印がおされる青島神社の御朱印からは、この島が神話にゆかりのある特別な地であることが感じられます。

弁財天の御朱印は、「弁財天」「奉拝年月日」の墨書きに、「日向國七福神」「青島神社」の朱印がおされるデザインです。

この御朱印に記されている「弁財天(べんざいてん)」は、七福神の中で唯一の女神です。その美しい姿から「愛情や親切心を象徴する神」とされ、インドでは水の神、日本でも海辺に祀られることが多い神様です。青島神社の弁財天は、山幸彦が海神の宮から戻った神話にちなみ、この島に祀られたと伝わっています。

また、青島神社は「日向(ひゅうが)七福神めぐり」を構成する神社のひとつでもあります。

宮崎県内にある、大黒天の本東寺(ほんとうじ、延岡市)、恵比須神の今山八幡宮(いまやまはちまんぐう、延岡市)、布袋尊の永願寺(えいがんじ、門川町)、毘沙門天の妙国寺(みょうこくじ、日向市)、福禄寿の智浄寺(ちじょうじ、川南町)、寿老人の一ツ葉稲荷神社(ひとつばいなりじんじゃ、宮崎市)、そして青島神社の弁財天の七福神を祀る社寺を巡拝し、福徳や繁栄を授かることができるといわれています。

青島神社参拝をきっかけに、七福神めぐりへ足を伸ばしてみるのもおすすめです。

青島神社の魅力は、御祭神にまつわる神話や御朱印だけではありません。

青島は国の特別天然記念物に指定されている亜熱帯植物群落の北限地で、境内でもある島内にはビロウ樹をはじめ200種類以上の植物が生い茂っています。島内を散策すると、南国らしい雰囲気を味わうことができます。

島の中央に鎮座する「元宮」は、静けさに包まれた空間で参拝者が祈りを捧げる特別な場所です。現在のお社は、古代に祭祀が行われていたとされる場所に建てられたものです。この地からは勾玉や土器、獣骨、貝殻などが多数出土しており、青島が古くから信仰の対象であったことを現代に伝えています。病気平癒や婦人病にご利益があるとされ、多くの人々の崇敬をあつめてきました。

青島神社を訪れた際には、青島島内をじっくり散策して、南国の独特の景観や、長い間大切に受け継がれている信仰の歴史を体感してみてください。

青島神社は、日南海岸の豊かな自然と神話の舞台が重なる霊域です。境内を歩けば、その壮大な景観と神秘的な雰囲気を感じられます。また、山幸彦と豊玉姫命の物語にゆかりあるこの地は、参拝だけでなく、島内の自然や文化に触れることで、より深い魅力を味わうことができるでしょう。参拝の折には「青島神社」と「弁財天」の御朱印をいただき、神話の余韻を感じながら静かなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

※「海幸彦・山幸彦」の神話に関連する宮崎県・潮嶽神社、鹿児島県・鹿児島神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】宮崎県「潮嶽神社」の日本神話「海幸彦・山幸彦」ゆかりの御朱印

【御朱印情報】鹿児島県「鹿児島神宮」の日本神話「海幸山幸」ゆかりの「大隅国一之宮」の御朱印

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

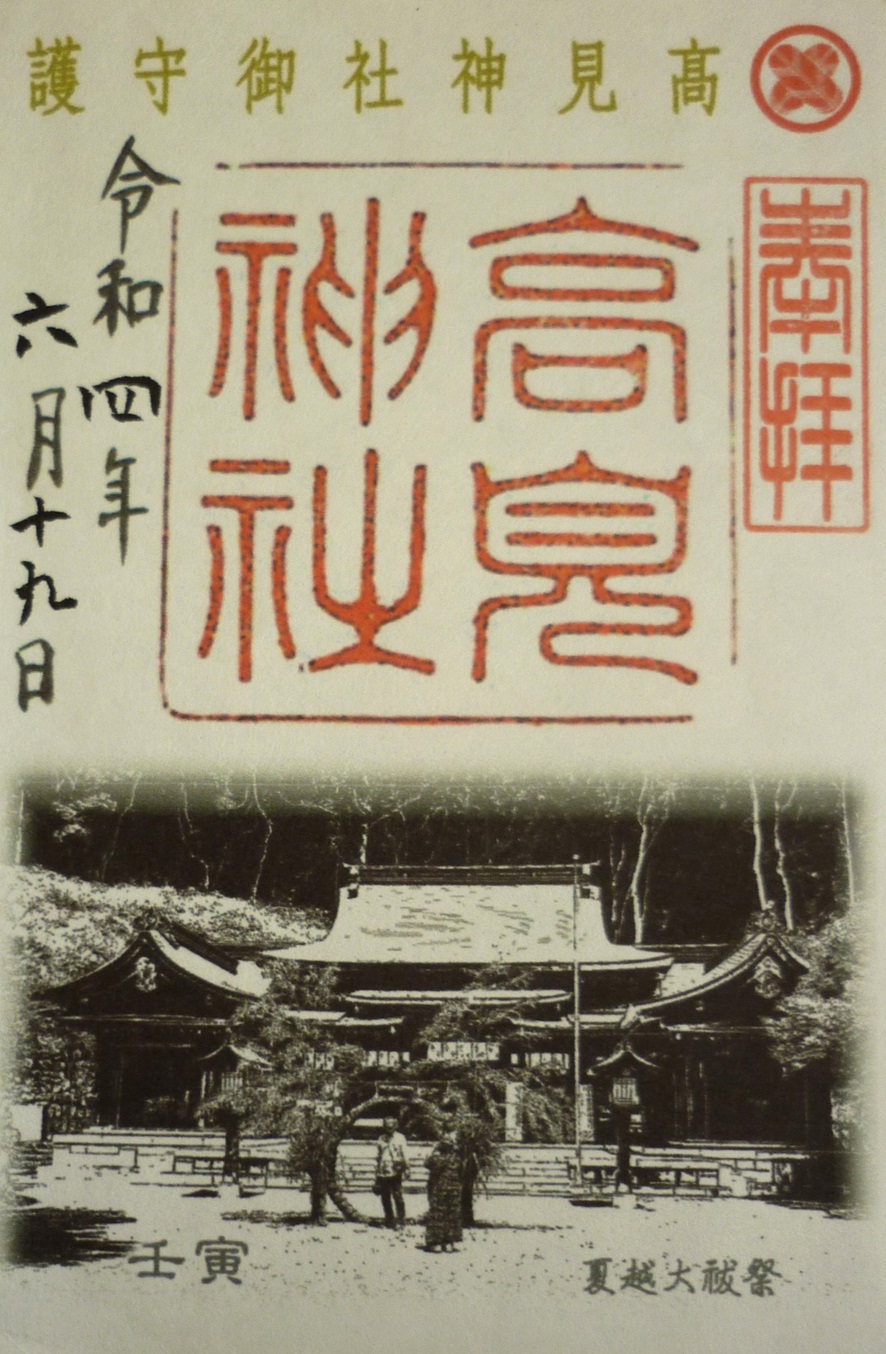

福岡県北九州市にある「高見神社」は、古くから「八幡製鐵所の守護神」として親しまれている神社です。時期やイベントに合わせて授与される境内の様子の写真を元にデザインされた期間限定御朱印が話題になっています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、香川県で受け継がれる伝統的な染色技法「讃岐のり染」によって染めた生地を採用しています。その歴史や技法、染物屋「染匠吉野屋」の独自の技術やこだわりをご紹介します。

岡山県総社市にある「備中国総社宮」は、古代より地域の中核的な役割を果たし、地名の由来にもなっている神社です。その長い歴史を象徴するかのような旧字体で記される朱印・墨書きが美しい伝統的なデザインの御朱印を、特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

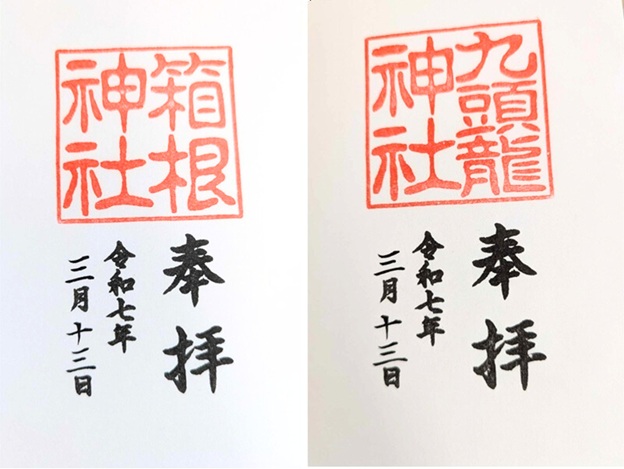

神奈川県箱根町にある「箱根神社」と「九頭龍神社」は、奈良時代創建の長い歴史をもつ神社で、日本有数の観光地である箱根エリアの中でも人気の観光スポットのひとつになっています。余計な装飾のない朱と墨が映える伝統的なデザインの御朱印は、格式の高さを感じます。