- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

奈良県桜井市にある「安倍文殊院」は、飛鳥時代創建と伝わる古刹です。御本尊・文殊菩薩は「日本三文殊」のひとつに数えられ、騎獅文殊菩薩像が国宝に指定されていることが記される基本の御朱印のほか、陰陽師・安倍晴明ゆかりの限定御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

奈良県桜井市にある「安倍文殊院(あべもんじゅいん)」は、大化元年(645年)に創建されたと伝わる華厳宗(けごんしゅう)の古刹です。

第36代・孝徳天皇(こうとくてんのう)の命をうけ、飛鳥時代の豪族・安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)が一族の氏寺として「安倍山崇敬寺(あべさんすうきょうじ)」を建立したのが始まりとされています。

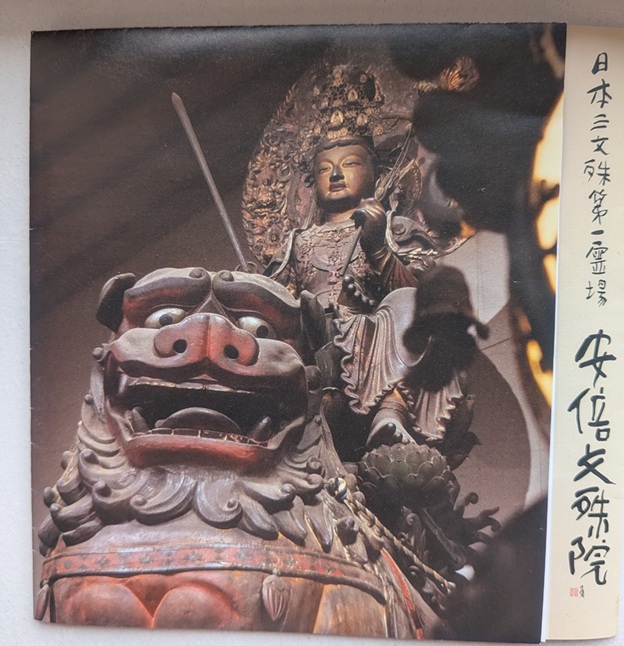

平安時代末期に一度焼失しますが、鎌倉時代に現在の安倍文殊院が立地している場所にあった崇敬寺智足院(ちそくいん)の別院・満願寺(まんがんじ)に移して再興されました。華厳宗大本山「東大寺」の末寺であったこともあり、東大寺の復興に尽力した重源上人(ちょうげんしょうにん)の縁で仏師・快慶(かいけい)の手によって高さ7mにもなる御本尊・文殊菩薩像が作られ、この事により満願寺は別名「文殊堂(もんじゅどう)」と呼ばれます。

戦国時代の永禄6年(1563年)に戦国武将・松永弾正(まつながだんじょう)の兵火を受け焼失しますが、江戸時代に入って寛文5年(1665年)に現在の文殊堂が再建され、明治に入ってから文殊院の名称になりました。

本堂近くには、7世紀中頃に築造されたと考えられている「文殊院西古墳」があります。

この古墳は、豪族・安倍氏一族の墓であることが確実視され、安倍文殊院の創建者である安倍倉梯麻呂の墓であるという説もあり、寺が創建された当時の様子を垣間見ることができます。古墳の原状は現在はのこっていませんが、径25mほどの円墳であったと見られ、横穴式石室が露出していて、切石造石室の代表的なものとされる貴重なもので、国の特別史跡に指定されています。

安倍文殊院の御朱印は、本堂隣の受付でいただくことができます。

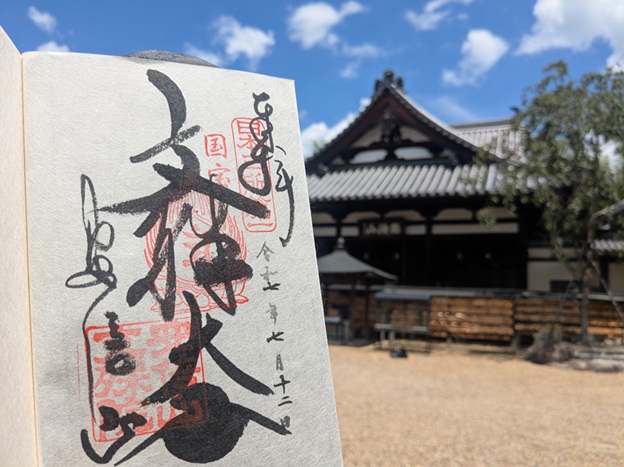

基本の御朱印は、右上から「日本三所第一」「国宝」「文殊菩薩の梵字」「安倍山文殊院」の朱印に、「奉拝」「参拝日」「文殊大山」「山号」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に丁寧に直書きしていただけました。

御朱印の中央に墨書きされる「文殊大士(もんじゅだいし)」は、文殊菩薩が剃髪し坐禅を組む修行僧の完全な姿「聖僧(しょうそう)」になっている状態を表します。

安倍文殊院の御本尊である文殊菩薩は大乗仏教の崇拝の対象とされ、修行しながら如来を目指し人々を救う菩薩の中の一尊とされています。日本では知恵を司る菩薩とされ、「三人寄れば文殊の智恵」のことわざでも有名です。知恵を授ける仏様であることから、合格祈願や学業成就のご利益があるとされ、安倍文殊院には受験シーズンになると、たくさんの受験生が参拝に訪れています。

安倍文殊院は、京都府宮津市にある智恩寺(ちおんじ)の「切戸文殊(きれともんじゅ)」、山形県高畠町にある大聖寺(だいしょうじ)の「亀岡文殊(かめおかもんじゅ)」と並び、「日本三文殊」の一つとして信仰をあつめています。

御朱印に「日本三所第一」の朱印がおされているのは、日本三文殊の中でも安倍文殊院が第一として特に文殊菩薩の霊験あらたかであることを示しています。

「国宝」の朱印は、本堂に祀られている木造騎獅文殊菩薩及び脇侍像4躯が国宝に指定されていることを示し、安倍文殊院の文殊菩薩像が文化財としてもとても貴重なものであることが御朱印にも明記されています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

形にとらわれず、書き手の気迫が紙面に力強く刻まれ、墨をよく吸い込み絶妙なかすれを表現できる土佐手漉和紙の特性が加わることで、書体の迫力が一層際立ち、御朱印から力強さと温もりを私は感じました。力強い書体からは御本尊・文殊菩薩が右手に持つ「降魔の利剣(ごうまのりけん)」のように迷いや煩悩を鋭く断ち切る、また、柔らかくしなやかな線からは左手に持つ「蓮の花」のように温かな慈悲で人々を包み導く、文殊菩薩の特徴が表現されているように私には見え、気迫と慈悲が一体となった素晴らしい御朱印だと思います。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

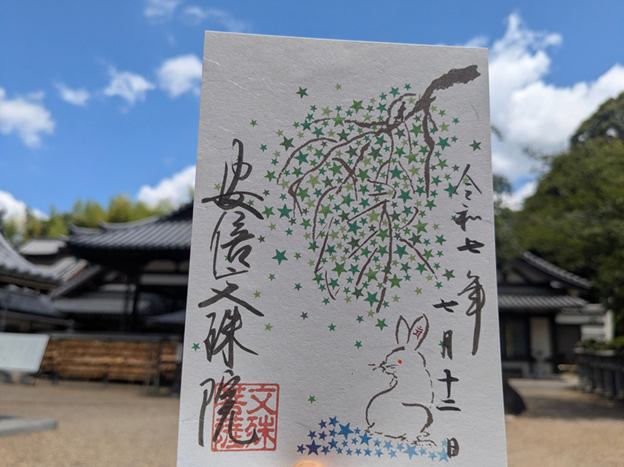

私が参拝した令和7年(2025年)7月には、通常の御朱印のほかにも四季限定の「うさぎ限定御朱印の夏バージョン」も授与されていましたので、こちらもいただきました。

限定御朱印は、左下に「文殊菩薩」の朱印に、右側から「参拝日」「安倍文殊院」が墨書きされ、四季によって変化する星のしだれ桜と、それを見るうさぎが、特製の和紙の台紙に表現されています。

安倍文殊院の御本尊・文殊菩薩は、卯年の守り本尊であることから、可愛らしいうさぎがモチーフとしてデザインされています。

うさぎが見上げるのは四季折々に姿をかえるしだれ桜で、その枝には文殊菩薩と人々とを結ぶ「縁」の文字が隠されています。

限定御朱印に星が描かれているのは、安倍文殊院が陰陽道と深い関係があるからです。

平安時代に活躍した陰陽師(おんみょうじ)・安倍晴明(あべのせいめい)は、安倍文殊院の創建者・安倍倉梯麻呂の系譜で、現在安倍文殊院がある地域で生誕したとの説や、陰陽道の修行をしたという説があります。

陰陽師とは、全ての事象が陰陽と木・火・土・金・水の五行の組み合わせによって成り立っているとする陰陽五行思想に基づいた陰陽道によって、占いを行う官職です。天文学とも深く結びついていて、陰陽道にとって星は非常に重要な要素のひとつで、安倍晴明のシンボルとして木・火・土・金・水の五行元素の相克の働きを表す五芒星(ごぼうせい)のマークが使われることも有名です。

安倍文殊院には、密教的な部分が残る陰陽道祭祀が代々伝えられ、今もその修法が行われていることから、安倍晴明ゆかりの地として、厄除け・魔除け・災難除けのご利益でも知られています。

星が描かれた四季限定御朱印は、見た目は可愛らしいですが、安倍晴明ゆかりの陰陽道の深い信仰と歴史を物語る特別な証でもあるのです。

安倍文殊院では、この他にも安倍晴明に関連した限定御朱印が授与されることがありますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

安倍文殊院は、飛鳥時代から地域の人々の心の拠り所として親しまれてきた聖地です。文殊菩薩への尊い信仰は、長い歴史を経ても今もなお、地域の暮らしの中に静かに息づいています。安倍晴明ゆかりの地としても知られ、厄除け・魔除け・災難除けのご利益も有名ですので、ぜひ御朱印をいただいて、文殊菩薩と安倍晴明とご縁を結ばれてください。

※安倍晴明ゆかりの京都府・晴明神社、大阪府・安倍晴明神社、香川県・冠纓神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「晴明神社」の陰陽師・安倍晴明ゆかりの「晴明桔梗」が神秘的な御朱印

【御朱印情報】大阪府「安倍晴明神社」の五芒星が印象的な御朱印

【御朱印情報】陰陽師・安倍晴明ゆかりの香川県「冠纓神社」のカラフルな御朱印

※安倍晴明とゆかりの寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】陰陽師「安倍晴明」ゆかりの寺社でいただける御朱印情報まとめ

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

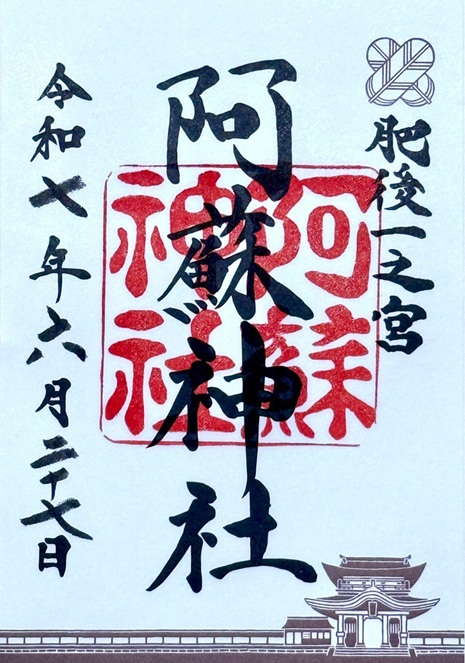

熊本県阿蘇市にある「阿蘇神社」は、健磐龍命を祀る火山信仰の中心で、「肥後一之宮」として古くから人々に大切にされてきた歴史ある神社です。阿蘇山にまつわる神話や楼門再生の歴史など、この土地ならではの文化が表現された御朱印をいただくことができます。

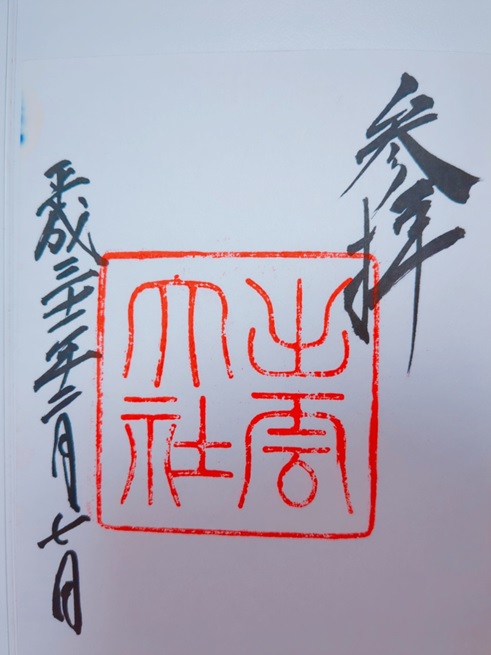

「出雲大社」は、島根県出雲市にある日本最古とされる神社のひとつです。縁結びの神様として特に知られており、全国各地から多くの参拝者が訪れます。御神体を参拝する拝殿と、大しめ縄が有名な神楽殿で御朱印をいただくことができます。

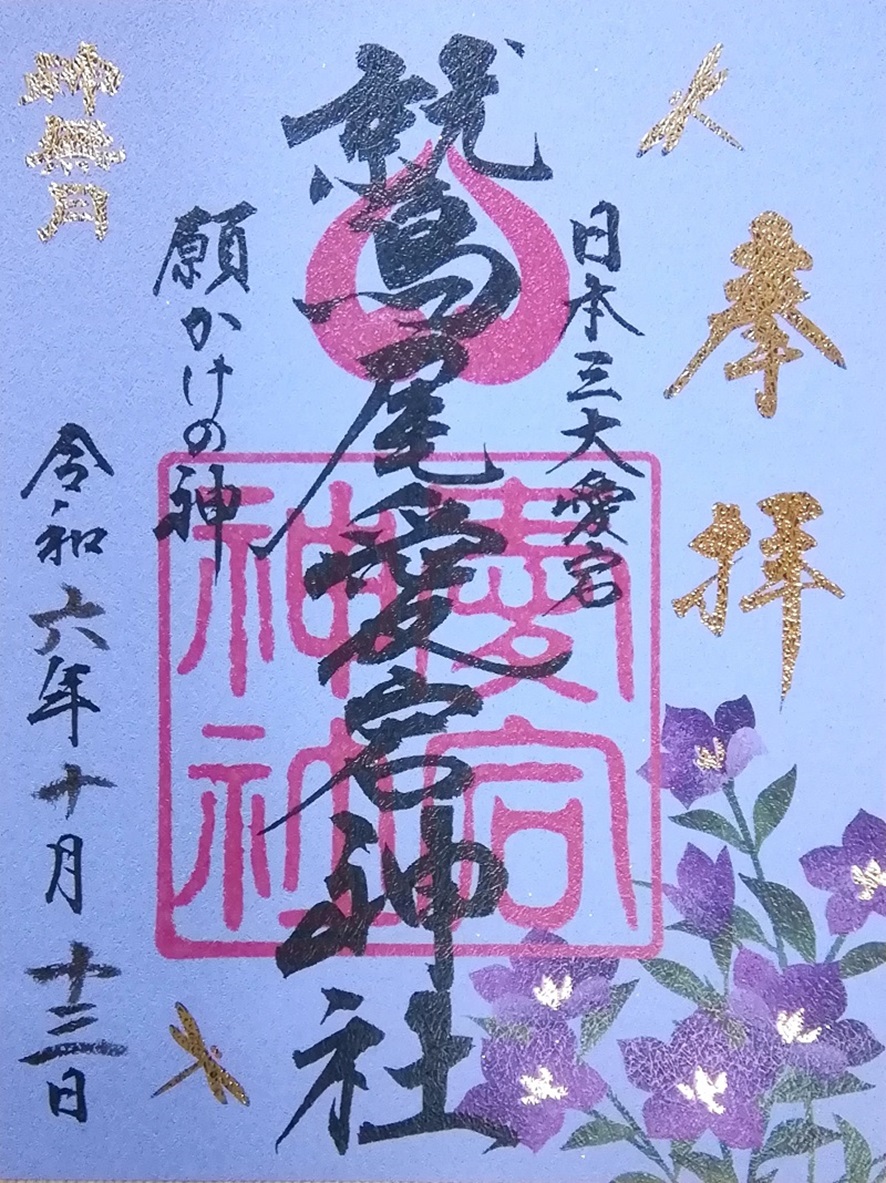

福岡県福岡市西区にある「鷲尾愛宕神社」は、福岡市最古といわれる古社で、「日本三大愛宕」のひとつに数えられています。愛宕信仰の歴史を物語る伝統的なデザインの御朱印と、季節感あふれるデザインの月替わりの限定御朱印をいただくことができます。

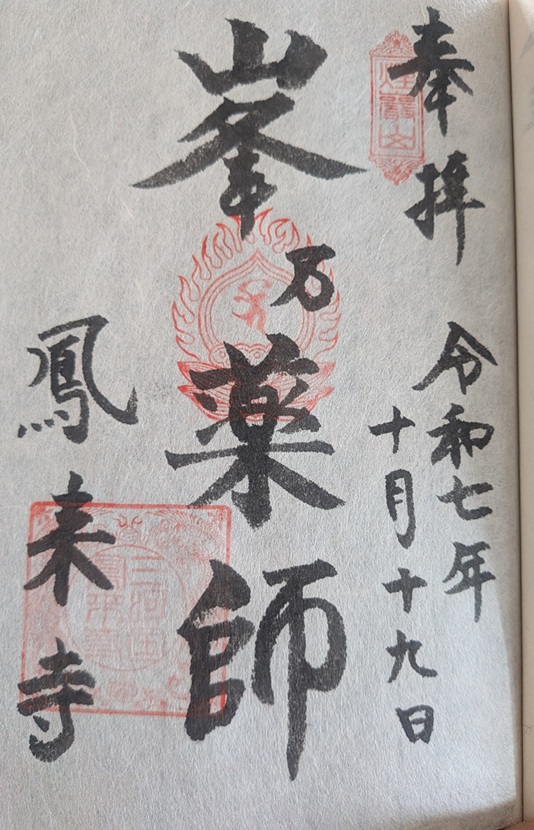

愛知県新城市にある「鳳来寺」は、飛鳥時代創建と伝わる古寺です。江戸幕府初代将軍・徳川家康の母・於大の方がの願いを叶えた薬師如来を祀る寺院です。御本尊の由来が書かれた御朱印の他に、秋を彩る紅葉をイメージした切り絵御朱印も授与されています。 (さらに…)