- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

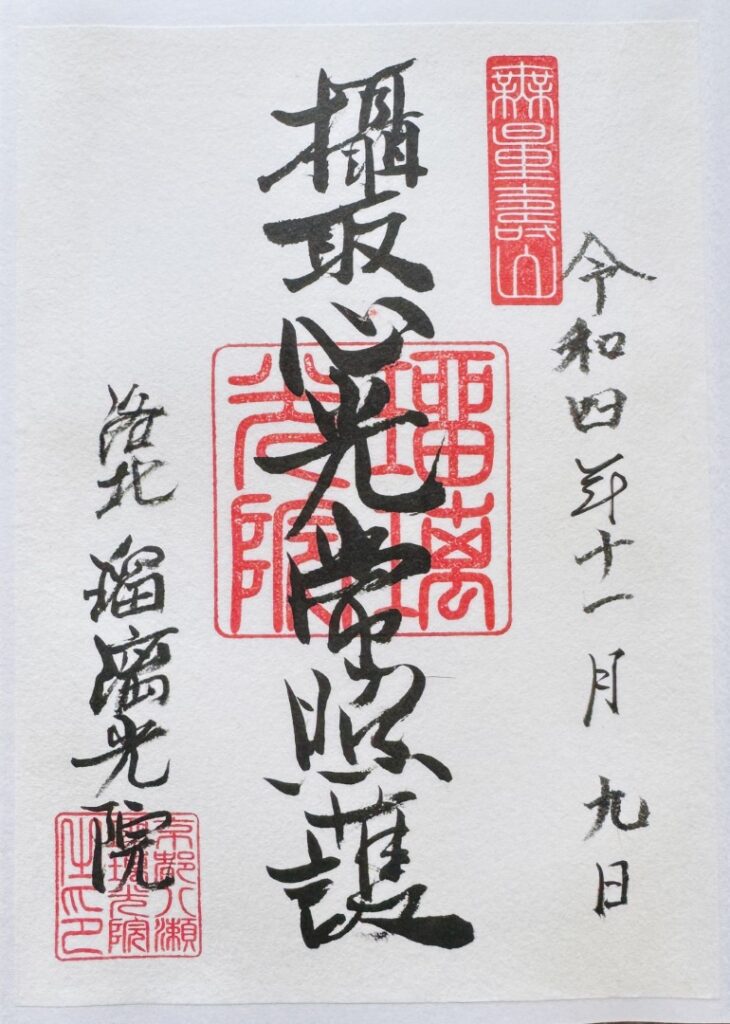

京都府京都市左京区にある「瑠璃光院」は、書院の漆黒の机に映る紅葉がとても美しい秋の京都の新名所として注目を集めています。御本尊である阿弥陀如来にちなんだ、「摂取心光常照護」と「大悲無倦常照我」2種類の御朱印が授与されていました。

スポンサーリンク

京都府京都市左京区にある「瑠璃光院(るりこういん)」は、岐阜県にある「無量寿山 光明寺(むりょうじゅざん こうみょうじ)」 の支院として、比叡山(ひえいざん)の麓の八瀬大原(やせおおはら)に立地している浄土真宗の寺院です。

八瀬の地は「矢背」とも書かれ、天智天皇11年(672年)に起きた壬申の乱(じんしんのらん)で背中に矢を受けた大海人皇子(おおあまのおうじ、後の天武天皇)が、竈風呂で傷を癒やした場所であるという伝承があります。のちの世でも、平安貴族などが八瀬をやすらぎの場所として深く愛していたといわれています。

明治時代に実業家として活躍した田中源太郎(たなかげんたろう)も八瀬の地を愛しました。彼はこの地に別荘を建て、公卿で政治家の三条実美(さんじょうさねとみ)によって「喜鶴亭(きかくてい)」と名付けられました。その後、他の人の手に渡ったり高級旅館になったりと姿を変えながら、平成17年(2005年)に瑠璃光院へと生まれ変わりました。現在の瑠璃光院の境内にある茶庵には、喜鶴亭の名前が用いられています。

通常時は一般非公開ですが、令和7年(2025年)は春、夏、秋の3回、特別観覧が行われます。観覧料金は大人ひとり2,000円で、秋季は予約制であったり、特別イベントが行われる日もあったりするので、拝観される場合は事前に公式ホームページを確認されてください。

私が令和4年(2022年)秋に瑠璃光院を参拝した際には、境内出口近くで、書き置きタイプの御朱印が授与されていました。筆ペンが一緒に置かれており、自分で日付を書き、お志で志納料をお納めする方式で、「摂取心光常照護(せっしゅしんこうじょうしょうご)」と「大悲無倦常照我(だいひむけんじょうしょうが)」の2種類がありました。

「摂取心光常照護」とは、「阿弥陀如来(あみだにょらい)が人々を囲い、常に慈悲の光で照らし護ってくれている」ことを示す言葉です。もう一方の「大悲無倦常照我」とは、「阿弥陀如来の深い慈悲は、怠ることなく常に我々を照らしてくれている」ということを示します。

瑠璃光院の御本尊である阿弥陀如来は、すべての生あるものを救うことができる仏として、全国の寺院の御本尊の約半数を占めるほどの信仰をあつめています。阿弥陀如来は、どんなに高位の人でも、罪を犯した人でも、等しく常に光で照らし護ってくれるといわれています。

人が歩む道は暗く不安になることも多いですが、阿弥陀如来が静かに私たちを見守ってくれていて決して一人ではないということを感じさせてくれるような御朱印です。

瑠璃光院の境内の奥には、室町時代に作られたといわれている阿弥陀如来立像が祀られています。阿弥陀如来は一切苦しみがない世界だとされる西方の極楽浄土の仏です。極楽浄土にある貴重とされる七つの宝物「七宝(しっぽう)」の中のひとつが瑠璃で、寺号にもなっています。

御朱印に記された洛北(らくほく)とは、京都市街地の北方を示す言葉です。京都では中国の洛陽(らくよう)に習い、エリアごとに洛中(らくちゅう)、洛東(らくとう)、洛西(らくさい)、洛南(らくなん)、洛北と5つのエリアにわけて呼称しています。

明治時代には別荘であった瑠璃光院は、昭和時代初期にかけてのべ240坪にも及ぶ数寄屋造り(すきやづくり)の建物に大改造されました。数寄屋造りとは竹や土、木などの天然の素材を活かし、簡素ながらも美しさを重んじた日本の代表的な建築方式のひとつです。

建築の際、京都で数寄屋造りの名人と称された棟梁や、庭師を招いて現在の形になったといわれており、現在の瑠璃光院も別荘や高級旅館の形態を色濃く残した佇まいとなっています。

境内にある立派な石畳や鯉が優雅に泳ぐ池などはとても趣があり、時間を忘れてしまうような空間です。

瑠璃光院で特に有名なのが、鮮やかな紅葉と苔の絨毯で覆われた主庭「瑠璃の庭(るりのにわ)」です。庭の奥の方からは比叡山からの静かなせせらぎが流れており、見る者の心を癒やしてくれます。

2階の書院から瑠璃の庭を眺めると、漆黒の机に映る紅葉が我々を出迎えてくれます。この反射する紅葉があまりにも美しいとSNSで話題となり、多くの観光客がこの地に訪れるようになりました。

私が瑠璃光院を訪れた際には、境内に入るときに瑠璃光院のパンプレットと写経用の用紙・ボールペンが入ったセットをいただき、美しい庭を眺めながら写経を行うことができました。写経とはお経を書写することであり、その文字ひとつひとつが仏そのものであるともいわれています。正座してじっくりと書き写すことによって、心を落ち着かせたり集中力を研ぎ澄ますことができ、日頃の喧騒疲れやデジタルデトックスにもぴったりです。

初めての人や綺麗に文字を書くのが苦手な人にも使いやすい、薄い色で印刷された文字をボールペンでなぞるタイプの写経セットだったので、取り組みやすかったです。

元々別荘として建てられ、その後旅館などを経て寺院となった珍しい経緯がある瑠璃光院。寺院を取り囲む美しき木々や苔は、四季折々に姿を変え、まるで現世の極楽浄土のようです。漆黒の机に映る紅葉はとても美しいと有名で、毎年秋になると多くの見物客が訪れています。美しい景色と写経で心を洗った後は、明るい光で道を照らす想いが込められた御朱印をぜひいただいてみてください。

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

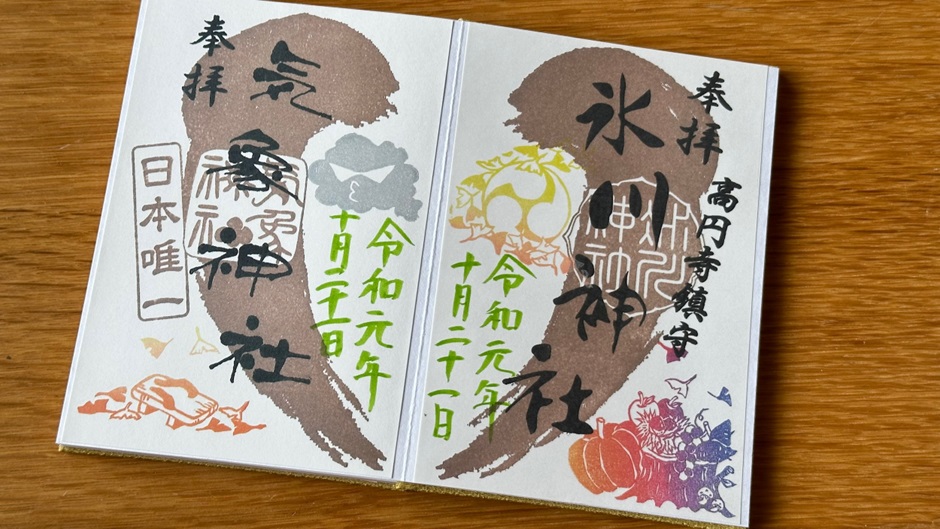

東京都杉並区にある「高円寺氷川神社」は、境内に日本で唯一の「気象の神様」を祀る「気象神社」があることで有名です。御朱印のデザインが2社で一対になるように工夫され、月替わりでいろいろなモチーフが追加されるのも特徴になっていて、御朱印集め好きの間で人気です。

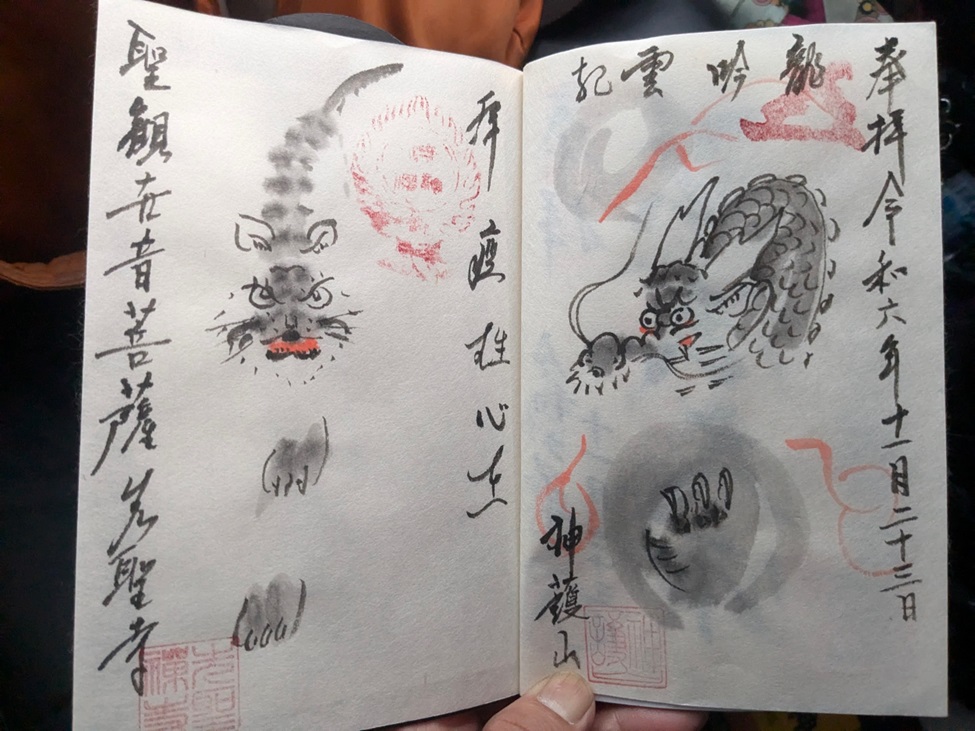

愛知県犬山市にある「先聖寺」は、日本三大禅宗の一つである「黄檗宗」の寺院です。禅宗の教えを反映した龍と虎の絵を御朱印帳にその場で直接書き入れていただける特別なアート御朱印を拝受することができます。

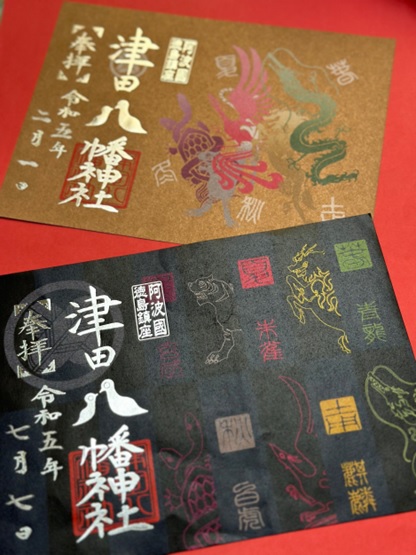

「津田八幡神社」は、徳島県徳島市の南東部の海に面した津田地域に鎮座しています。500年以上の歴史があり、海上安全の神、女狸の神「お六さん」で知られ、宮司がデザインしたこだわりの御朱印が話題になっています。

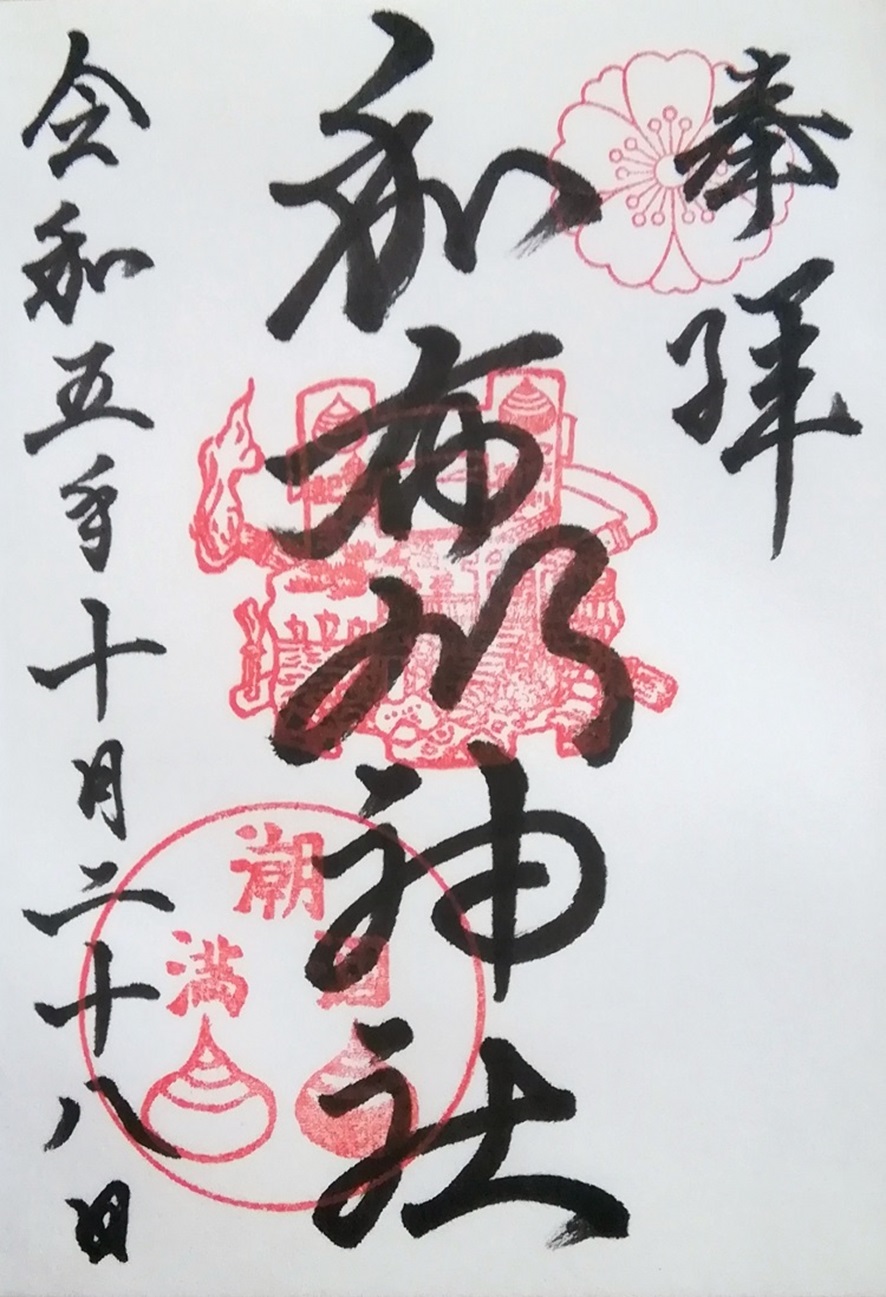

福岡県北九州市にある「和布刈神社」は、九州と本州を隔てる関門海峡に面した神社で、毎年旧正月に行われる神秘的な「和布刈神事」が有名です。潮の満ち引きに関する神宝「満珠干珠」をモチーフにした御朱印をいただくことができます。