- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県新城市にある「鳳来寺」は、飛鳥時代創建と伝わる古寺です。江戸幕府初代将軍・徳川家康の母・於大の方がの願いを叶えた薬師如来を祀る寺院です。御本尊の由来が書かれた御朱印の他に、秋を彩る紅葉をイメージした切り絵御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

目次

愛知県新城市の鳳来寺山(ほうらいじさん)の山頂付近にある「鳳来寺(ほうらいじ)」は、飛鳥時代の大宝2年(702年)に利修(りしゅう)と呼ばれる仙人が開山したと伝わる真言宗五智教団の本山の寺院です。

第42代・文武天皇(もんむてんのう)が病にかかった時、利修が祈願して回復させたお礼として、鳳来寺の伽藍を建立したのが始まりとされています。利修が鳳凰に乗って現れたという伝説から、現在の鳳来寺の名称になり、御本尊として薬師如来が祀られたといわれています。

平安時代末期の平治元年(1160年)に起こった「平治の乱(へいじのらん)」で、敗れた源頼朝(みなもとのよりとも)を一時的にかくまっていたことから、鎌倉時代に入って源氏の庇護を受け再興され、参道の石段も寄進されたとされています。

江戸時代に入り江戸幕府からの庇護をうけ、江戸幕府3代将軍・徳川家光(とくがわいえみつ)の頃に大いに繁栄します。

江戸幕府初代将軍・徳川家康の死後、家光の命で大規模な整備や改築が行われ、境内に家康を神格化した東照大権現(とうしょうだいごんげん)を祀る鳳来山東照宮(ほうらいさんとうしょうぐう)が造営され、江戸幕府4代将軍・徳川家綱(とくがわいえつな)の時代まで増築が続き完成します。

鳳来寺境内には鏡岩下遺跡(かがみいわしたいせき)があり、計194点の土器が出土しています。鳳来寺には12世紀後半~13世紀初頭に経塚が造営されたのち、13世紀以降は現在の愛知県内にある焼物の産地の渥美窯(あつみがま)・古瀬戸(ふるせと)・常滑窯(とこなめがま)などで製造された蔵骨器を用いた納骨や骨片をそのまま埋葬する中世墓となり、室町時代から岩壁に鏡の埋納が始まり、江戸時代には納鏡が最盛期を迎えていたことがわかっています。

このことは、古来の鳳来寺は特定の高貴な階層の人々による信仰の対象としての聖地(霊山)と扱われていたところから、御本尊・峯乃薬師を対象とする民間信仰の霊場に変容していったと考えられているそうです。

明治時代に入り、廃仏毀釈の影響を受けて衰退し、度重なる火災と廃絶の難がありますが、昭和49年(1974年)に本堂が再建され、現代まで大切に受け継がれています。

鳳来寺では、本堂の横の受付で、複数種類の御朱印が授与されています。

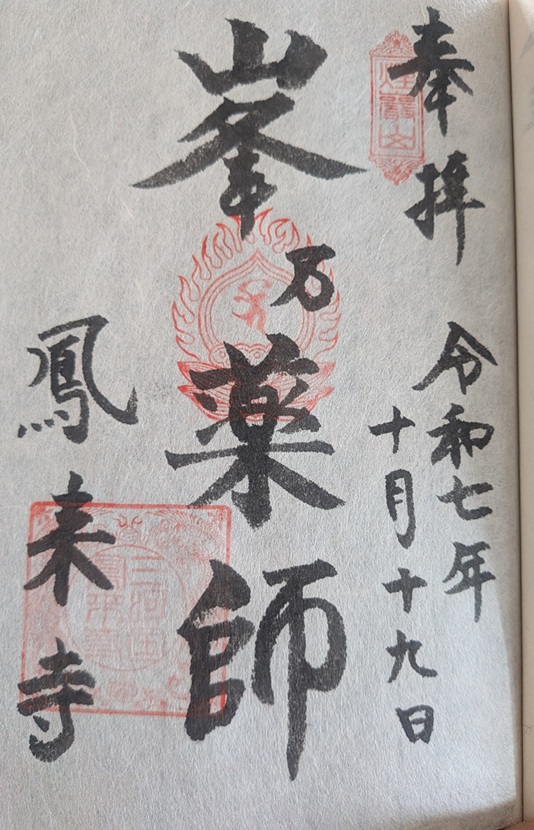

基本の御朱印は、右から「煙巌山(えんがんさん)」「梵字」「三河国鳳来寺」の朱印に、「奉拝」「参拝日」「峯乃薬師(みねのやくし)」「鳳来寺」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、志納料は500円でした。

「煙巌山」の朱印は鳳来寺の山号で、鳳来寺がある鳳来寺山は岩山で、かつては煙巌山とも呼ばれていたことから名付けられたそうです。冒頭の本堂の写真でもわかるように、急峻な岩壁が連なる山中に鳳来寺はあり、僧侶が厳しい修行を行っていたことが想像されます。

「峯乃薬師」も、御本尊・薬師如来が険しい山中に祀られていることから「峯乃薬師瑠璃光如来(みねのやくしるりこうにょらい)」と呼ばれていることに由来します。

江戸幕府初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)の両親である松平広忠(まつだいらひろただ)と大(おだい、のちの於大の方(おだいのかた))が鳳来寺を訪れ、峯乃薬師に子宝を祈願したところ成就し、竹千代(たけちよ、のちの徳川家康)が生まれたという伝説が残っています。このことが、家康の孫である家光が鳳来寺の整備や鳳来山東照宮を建立したことにつながったと考えられています。

峯乃薬師は、周辺の広いエリアから信仰をあつめ、地域のとってまた徳川家にとってとても重要な仏様として現代に受け継がれています。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

1文字1文字丁寧に書き入れていただいた墨書きは、太く堂々とした書体で、深みのある美しいにじみも生まれ、力強さと安定感を感じるのは、書き手の技術と墨が染み込みやすく表現しやすい土佐手漉和紙の特性がうまく融合したからこそだと感じます。全ての人にわけへだてなく救いの手をさしのべる慈悲深い峯乃薬師の優しさが伝わってくるように思いました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

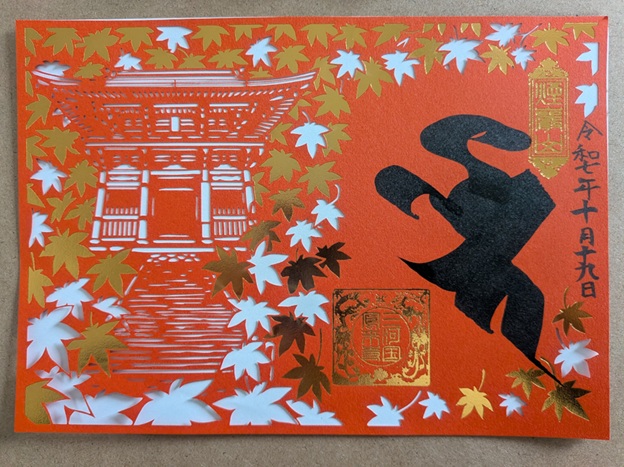

私が鳳来寺を参拝した令和7年(2025年)10月19日には、基本の御朱印のほかにも期間限定の御朱印が授与されていて、その中から季節限定切り絵御朱印をいただきました。

鮮やかなオレンジ色の専用台紙に、金色で表現された葉と切り抜かれた葉で紅葉の様子が表現され、紅葉に埋もれるかのように仁王門が描かれているデザインで、志納料は1,500円でした。

御朱印の右側に書き入れられている梵字「バイ」は、薬師如来のことを一文字で表しており、日本の特に密教において仏様を梵字一文字で表したものを「種子(しゅじ)」といいます。この御朱印の種子は刷毛で書き入れられた珍しいもので、独特の書体に特別なありがたみを感じました。

この投稿をInstagramで見る

鳳来寺を訪れた際には、限定切り絵御朱印にも描かれている「仁王門(におうもん)」をぜひじっくり拝観してみてください。

鳳来山東照宮が建立される際の慶安4年(1651年)に再建された仁王門は、鮮やかな朱色の壁面が周辺の木々の緑の中に浮かび上がるような鮮やかな美しさで、国の重要文化財にも指定されています。参拝者がSNSに投稿することも多く、話題になっています。参道の豊かな自然と共に仁王門の華麗な姿を堪能してみてください。

鳳来寺は、古くから聖地として崇められ、日本の方向性を決定づけた徳川家康の出生にも深く関わった霊山です。豊かな自然の季節の移り変わりも感じ、特別な力をもつとされる峯乃薬師とご縁を結ぶ御朱印をいただくことで、参拝が特別な体験となることでしょう。

※隣接する鳳来山東照宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「鳳来山東照宮」の「国指定重要文化財」の朱印がおされる徳川家ゆかりの御朱印

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

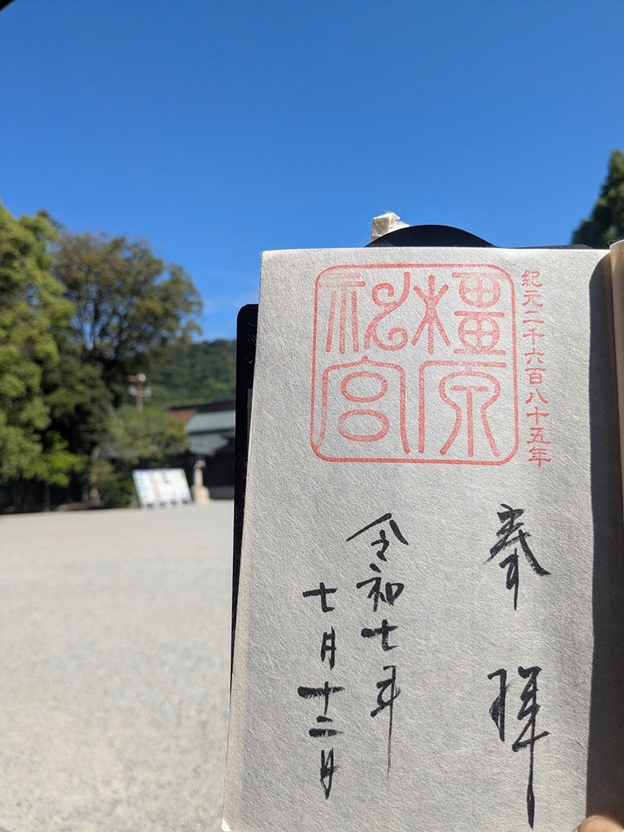

奈良県橿原市にある「橿原神宮」は、初代・神武天皇を祀る格式の高い神社です。神武天皇が即位した年が基準の紀年法「皇紀」の朱印がおされるのが特徴の伝統的なデザインの御朱印と、末社の「長山稲荷社」の御朱印をいただきました。

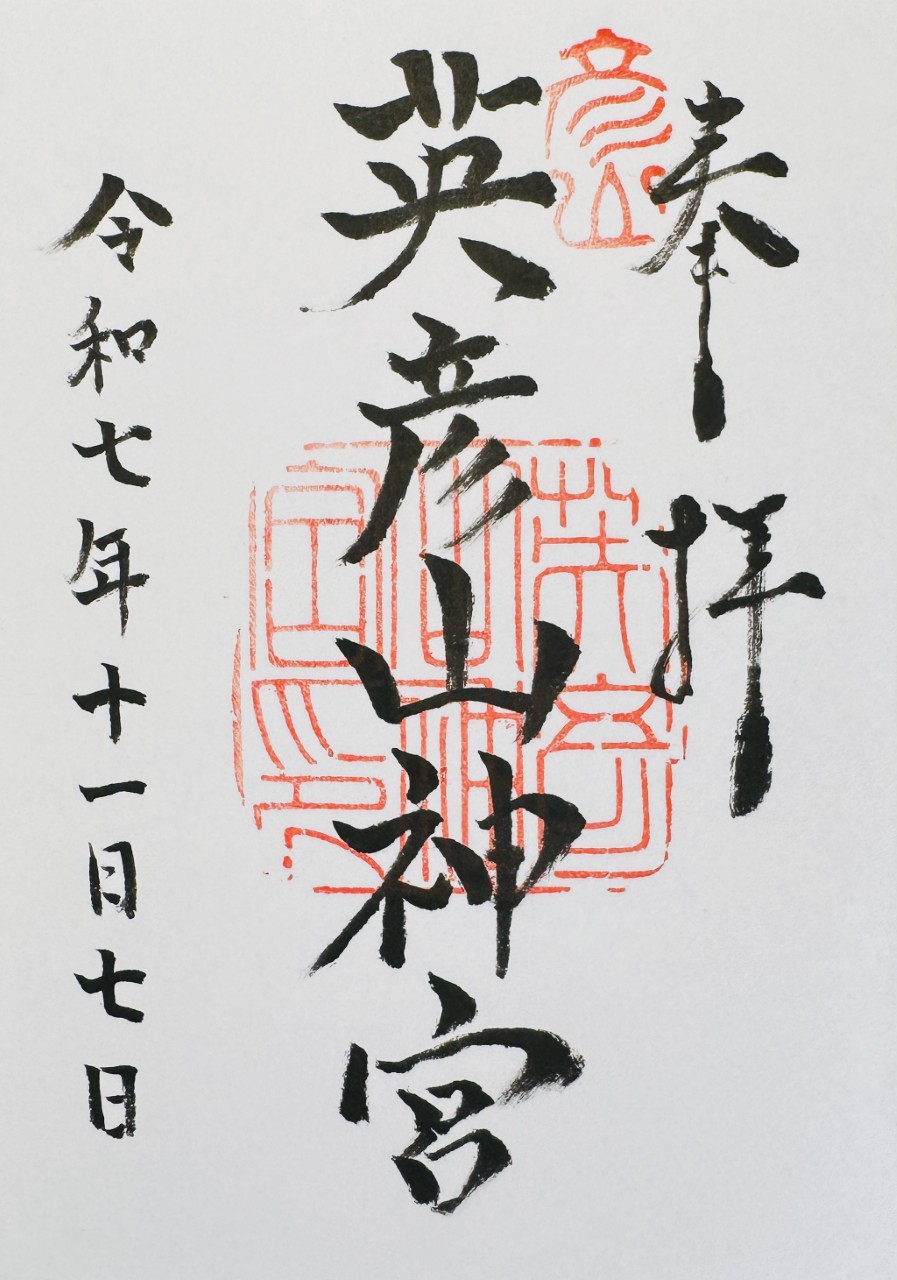

福岡県添田町にある「英彦山神宮」は、皇室の祖先である天忍穂耳命を祀る、福岡県内で唯一の「神宮」です。「彦山」の朱印がおされる御朱印は、古代より多くの山伏たちが修行を積み上げてきた神の山「英彦山」の神仏習合の修験道の歴史を物語っています。

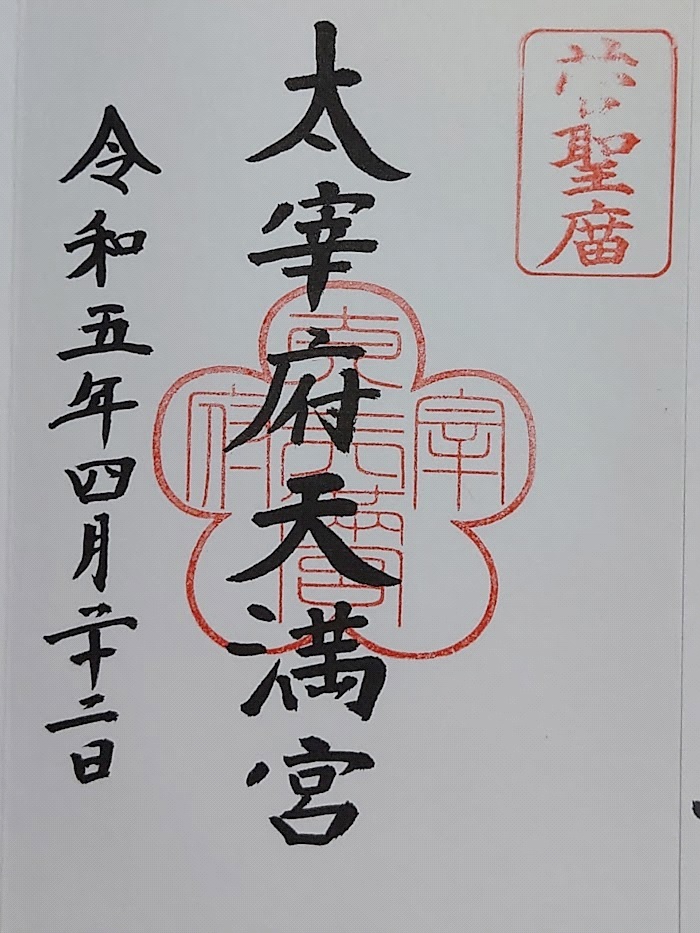

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮」は、菅原道真ゆかりの学問の神様として有名な神社です。シンボルである「梅」モチーフの御朱印のデザインや拝受方法と、神社のいわれや歴史、見どころをご紹介します。

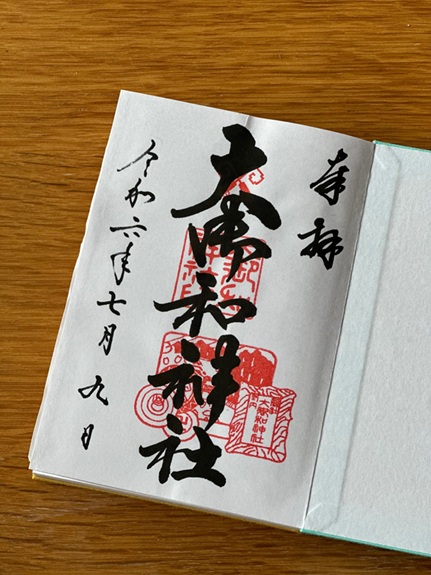

徳島県徳島市にある「大御和神社」は、1300年以上の歴史があると考えられる古社です。語り継がれる由緒や、御祭神の大己貴命ゆかりのうさぎなどをモチーフにした多種多彩な御朱印が人気で、月替わり・季節替わりの御朱印を求めて、何度も訪れている参拝者も少なくありません。