- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県福岡市中央区にある「警固神社」は、繁華街・天神エリアの中心部に立地する古社です。長い歴史と御祭神三柱の御神徳を物語る2種類の紋の朱印がおされる基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた限定御朱印、末社・近隣神社の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

福岡県福岡市中央区にある「警固神社(けごじんじゃ)」は、九州一の繁華街・天神地区の中心部の西鉄福岡(天神)駅からほど近い場所に立地している神社で、境内の隣には広々とした警固公園があり、都会のオアシスとして人々に親しまれています。

警固神社の御祭神は、神直日神(かんなおびのかみ)、大直日神(おおなおびのかみ)、八十禍津日神(やそまがつひのかみ)の三柱で、これらを総称して「警固大明神(けごだいみょうじん)」と呼ばれています。伝承によると、警固大明神は仲哀天皇9年(200年)に福崎(現在の福岡城跡周辺地域)で姿を現し、同年に神功皇后(じんぐうこうごう)が三韓征伐へ赴いた際に、警固大明神が皇后の船団を守護し勝利に導いたとされています。その後、現在は福岡城本丸跡となっている福崎山に祀られていましたが、江戸時代初期の慶長13年(1608年)に福岡城が築城されることになり、現在の地へ遷座しました。

警固という一風変わった名前は、かつて存在した「博多警固所(はかたけいごしょ)」に由来します。

警固所の近くには、飛鳥から平安時代にかけての外交施設・鴻臚館(こうろかん)がありました。鴻臚館は遣唐使の宿泊施設や貿易拠点として、国の玄関口の役割を果たしたとされています。大陸から襲来する海賊から国と鴻臚館を守るために、警固所は設けられていたのです。かつて外敵を退ける役割であった警固所は、今では人々の病や災いを「警め(いましめ)固る(まもる)」場所としてその名が現代に伝わっています。

警固神社は、江戸時代に福岡の発展の礎を築いた福岡藩主・黒田家からあつく崇敬されていました。

鳥居は福岡藩2代藩主・黒田忠之(くろだただゆき)が寛永16年(1639年)に建立したものです。昔から福岡における良質な石材の産地であった現在の糸島市にある可也山(かやさん)の御影石からできたこの鳥居は、栃木県の日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)にも同じものが寄進されているそうです。

※日光東照宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】栃木県「日光東照宮」の本宮と奥宮でいただける御朱印

警固神社では、参道の右手に令和4年(2022年)にオープンした警固神社社務所ビルの1階で複数種類の御朱印が授与されています。

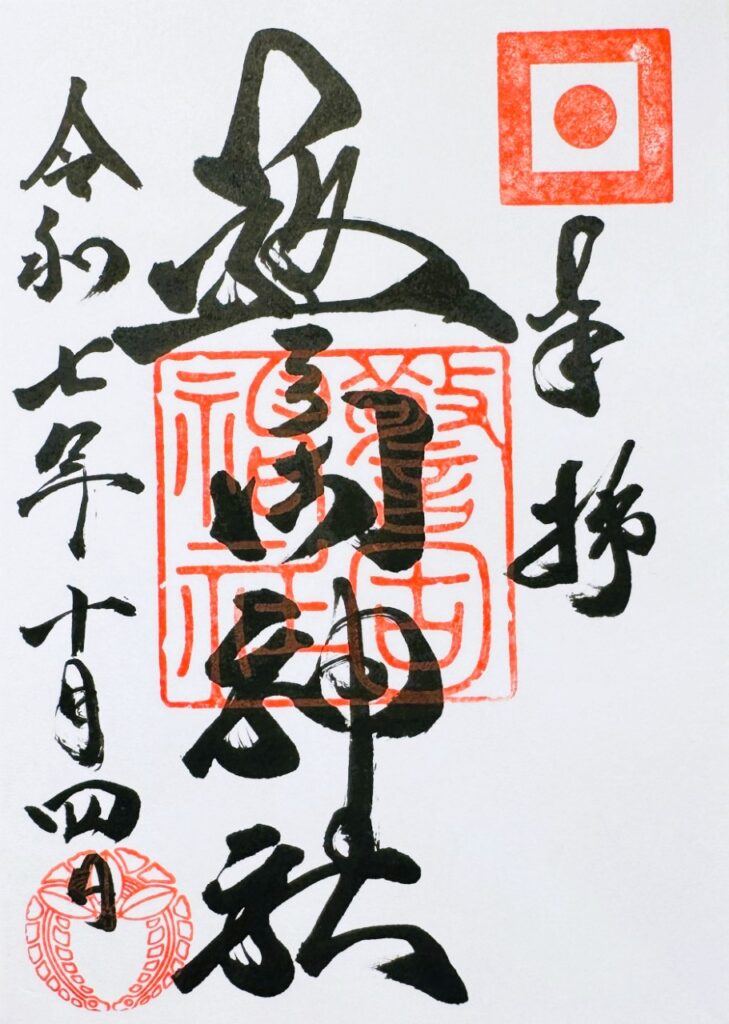

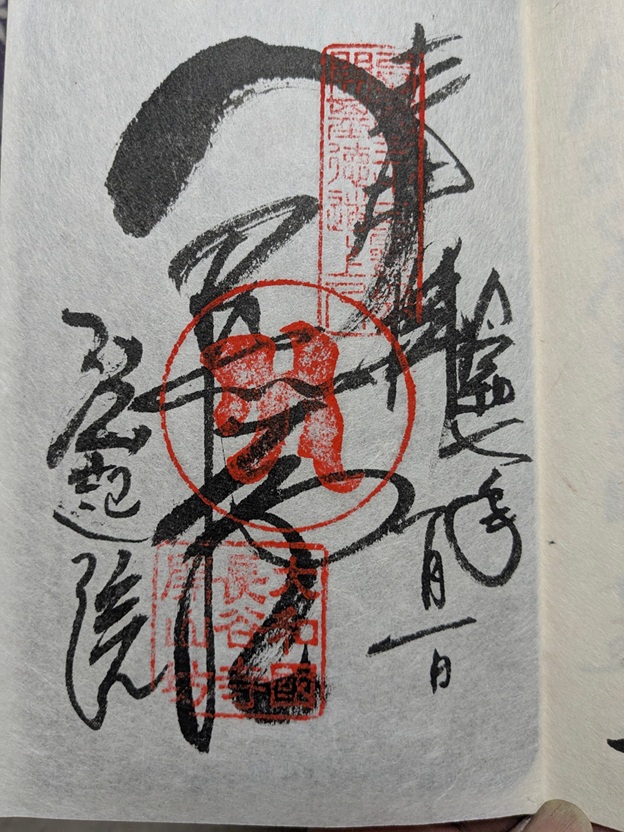

基本の御朱印は、「奉拝」「警固神社」「日付」の墨書きに、「現在の社紋」「社名」「神社の本紋」の朱印がおされるデザインで、初穂料は500円でした。

左下の朱印は、藤の花房が垂れ下がっている様子を表現した「下がり藤(さがりふじ)」で、福岡藩主・黒田家から寄進された紋で、警固神社の本紋として使われています。

右上の朱印は、「四角に丸」で、平成28年(2016年)に神社のリブランディングの一環として新たに創られた紋です。

警固大明神の三柱のうち神直日神と大直日神は、人々が不足しているものを補い良い方向に導く神様、もう一柱の八十禍津日神は、過ちや不正を祓い、災いから人々を守る神様だとされています。この三神の果たす役割「警め」「固る」の意味合いを抽象化具現化したのがこの紋で、何百年先にも残るようにという想いが込められているそうです。

代々受け継がれている由緒ある社紋と、新たに創られた御祭神を表現した社紋が、御朱印の中に融合し、地域で重要な役割を果たしてきた長い歴史と神様とともに歩むこれからの未来への想いを感じとれたような気がしました。

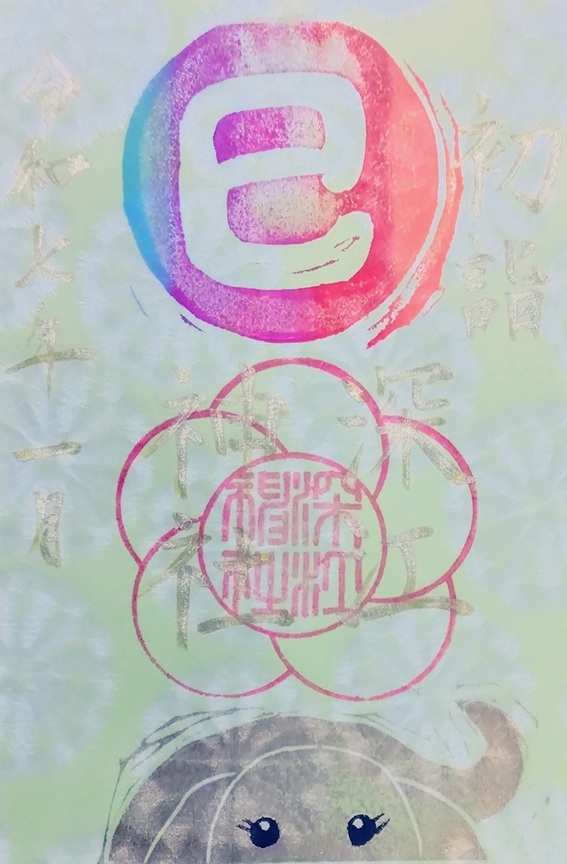

私が令和7年(2025年)10月に参拝に訪れた際には、月華祭(げっかさい)の特別御朱印も授与されていて、初穂料は700円でした。

月華祭とは、警固神社に伝わる絵巻に伝承されている夜に光る地蔵とその光とともに現れた神様を、かぐや姫になぞらえて地域の子ども達が神輿を担ぐ、毎年10月下旬に開催されるお祭りです。

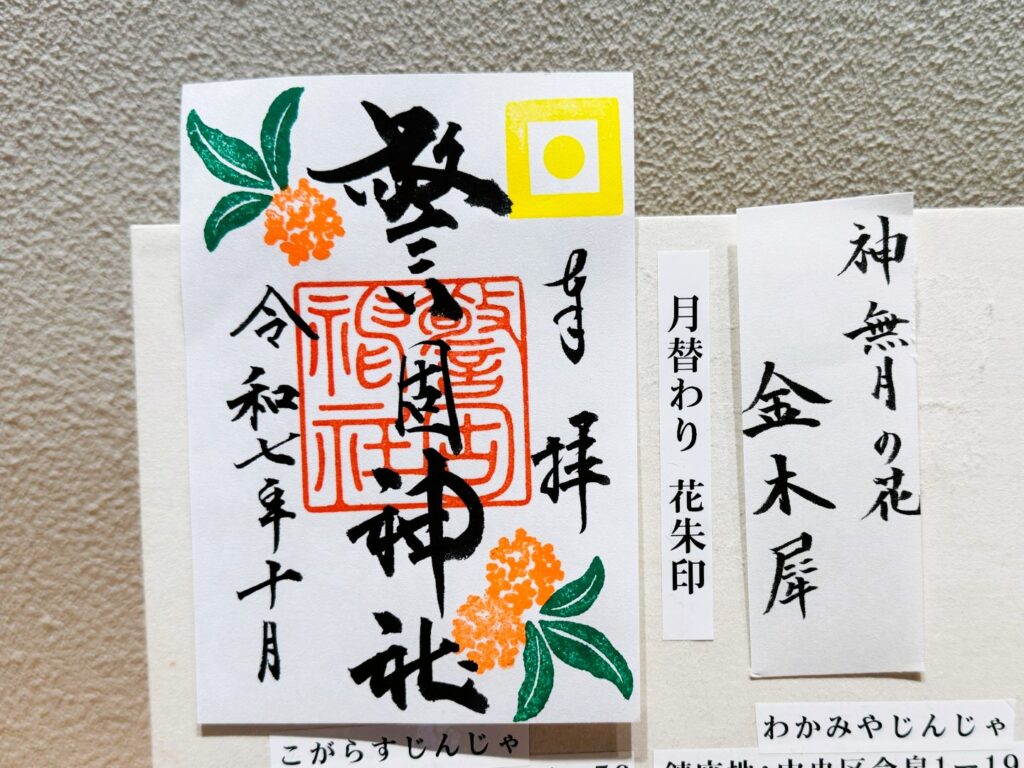

警固神社では月替わり花朱印も授与されていて、私が参拝した際には神無月の花「金木犀(きんもくせい)」がデザインされた御朱印でした。金木犀の模様と、イチョウ色の社紋が美しい秋を感じさせる一枚です。

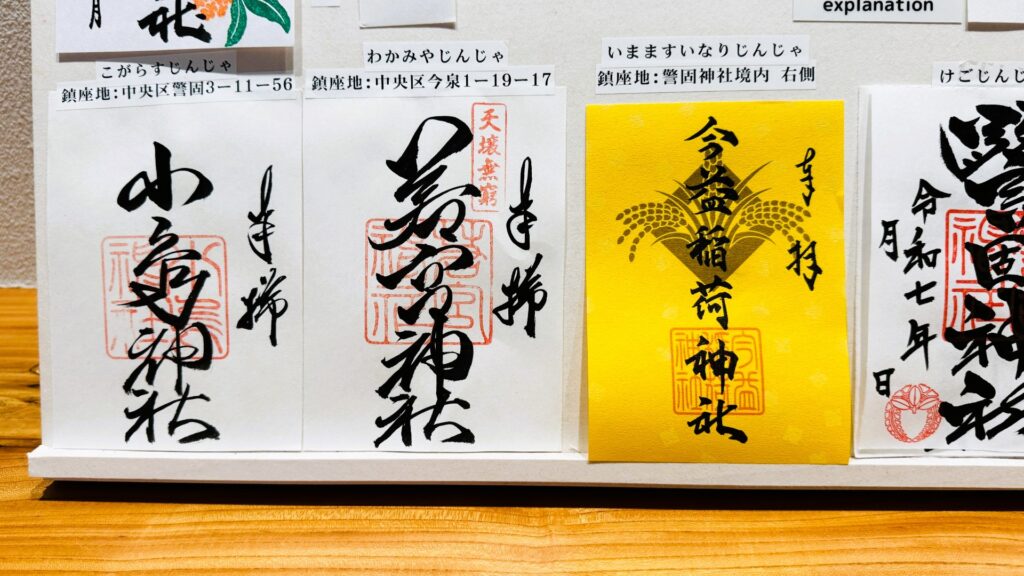

ほかにも末社や近くの神社の御朱印も授与されています。

今益稲荷神社(いまますいなりじんじゃ)は、警固神社の境内にある末社で、農業、商業を中心にさまざまなご利益を司る「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」を祀っています。御朱印には、金色の台紙に垂れ下がる稲穂が美しく描かれていて、五穀豊穣・商売繁盛のご利益が感じられます。

若宮神社(わかみやじんじゃ)は、警固神社の向かいにある神社です。「天と地がいつまでも終わらず永遠に続く」という意味が込められた天壌無窮(てんじょうむきゅう)の朱印がおされるのが特徴です。

小烏神社(こがらすじんじゃ)は、地下鉄七隈線・薬院大通駅の近くにある神社です。慶長6年(1601年)に福岡城建築にて警固神社が移転となった際、警固大明神は一時的に小烏神社へと合祀されたというご縁があります。

警固神社では、多種多様な御朱印が授与されていて、期間限定や月替わりの御朱印もありますので、参拝された際にはどのような御朱印が授与されているか、社務所でぜひチェックしてみてください。

警固神社は、近年は都会のオアシスとしても地域の人にたいへん親しまれています。

警固神社境内の社務所ビルには、九州初となるブルーボトルコーヒーがオープンしました。ブルーボトルコーヒーはアメリカ生まれで、焙煎したてのフルーティなコーヒーが特徴です。人通りが多い国体道路と、落ち着いた時間が流れる境内をつなぐお店として多くの人が訪れています。

警固神社を参拝し御朱印をいただいたあとは、コーヒーを飲みながら境内をゆっくりと眺める贅沢な時間を過ごすのもおすすめです。

警固神社は、神功皇后に由来する長い歴史を有する神社です。現在は九州屈指の繁華街・天神の中心部に位置していながら、境内は落ち着いた雰囲気で、都会のオアシスとして人々に愛されています。天神を散策とあわせて警固神社を参拝し、御朱印をいただいたあとは、ゆったりとした時間を過ごしてみてください。

※福岡県福岡市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

皇室の祖先や歴代天皇を祭神とするなど皇室とゆかりが深い「神宮」が、全国に24社あります。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの神宮の、天皇家ゆかりの御朱印の情報をまとめました。

奈良県桜井市にある「法起院」は、西国三十三所を開いたとされる徳道上人ゆかりの寺院で、西国三十三所番外札所になっています。独創的な書体の開山堂の御朱印や、西国三十三所開基のきっかけになった徳道上人の閻魔大王の伝説が描かれる特別切り絵御朱印には、観音信仰の長い歴史が詰まっています。

福岡県糸島市にある「深江神社」は、創建から800年以上の歴史を有する古社で、豊臣秀吉ゆかりの神社としても知られています。月替わりの御朱印や毎月22日の猫の日限定の御朱印など可愛らしいデザインのアート御朱印が話題になっています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙のひとつである讃岐のり染「竹雀」の図案は、厄除けと富や繁栄、生命力と成長を意味するたいへん縁起の良いもので、ベースの紫色は仏教で高貴な色とされ、魔除けの意味もあります。