- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

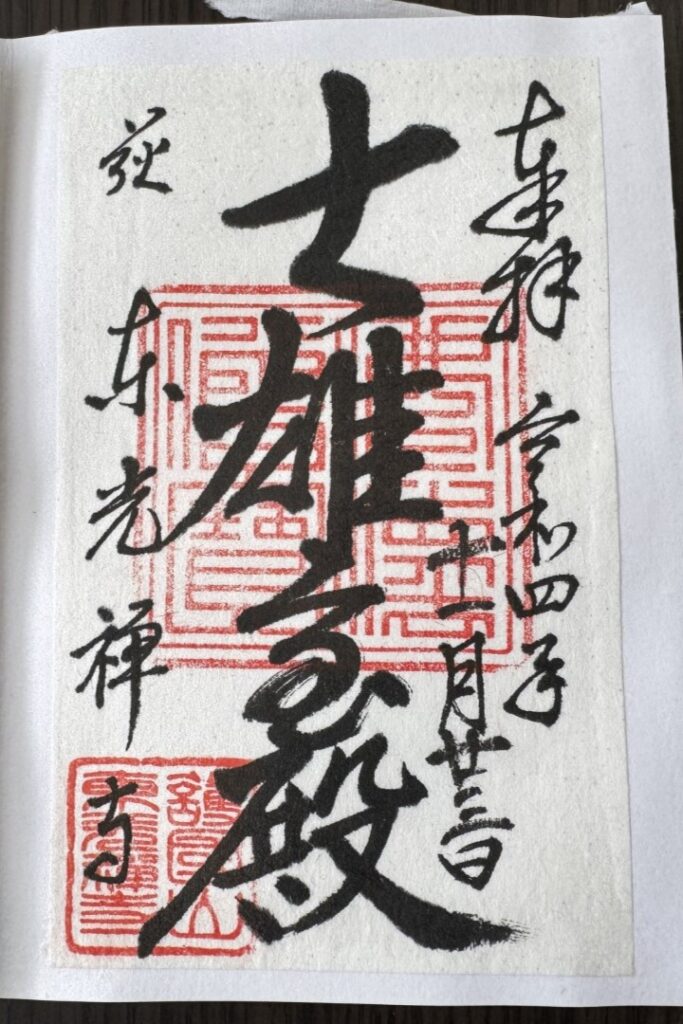

山口県萩市にある「東光寺」は、萩藩毛利家の菩提寺として知られ、壮大な仏閣と無数の灯籠が立ち並ぶ黄檗宗の寺院です。黄檗宗の本堂を指す「大雄宝殿」と記される御朱印は、国を護り人々を救うという東光寺の想いが表現されているかのようです。

スポンサーリンク

山口県萩市にある「東光寺(とうこうじ)」は、萩藩毛利家の3代以降の奇数代の藩主とその関係者の廟所として知られる黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院です。

江戸時代中期の元祿4年(1691年)に萩藩3代藩主の毛利吉就(もうりよしなり)が創建したと伝わっています。吉就は黄檗宗に帰依しており、江戸城内で出会った萩出身の慧極道明(えごくどうみょう)を深く信頼していました。慧極のために寺を建てようと、下関の廃寺を移し開山したのがはじまりとされています。

廃藩置県により、多くの建物は解体されてしまいましたが、最盛期には全山塔40棟を数える建物があったようです。宮城県仙台市にある大年寺(だいねんじ)と鳥取県鳥取市にある興禅寺(こうぜんじ)と並び、黄檗宗の三叢林(さんそうりん/三大修行道場)のひとつとして、現代でもあつい信仰をあつめています。

黄檗宗とは、江戸時代初期に中国から来日した隠元禅師(いんげんぜんじ)が開いた禅宗の宗派のひとつです。明朝様式の読経や作法などが特徴であり、東光寺の建築物もあまり日本では見かけない、明時代末期~清時代初期ごろの中国の建築様式となっています。現存している建築物の多くが、国の重要文化財に指定されています。

※同じ黄檗宗の愛知県・先聖寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「先聖寺」の龍と虎を描いていただけるアート御朱印

東光寺の近くには、明治維新で活躍した志士に大きな影響を与えた吉田松陰(よしだしょういん)の生誕地や、松陰を祀る松陰神社(しょういんじんじゃ)などがあり、萩の観光名所エリアにもなっています。東光寺にもたくさんの観光客が訪れており、境内に入るためには拝観料が必要で、料金は大人300円、中学生以下150円です。総門の右に受付があり、無人の場合は専用のボックスに入金します。

※松陰神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「松陰神社」の幕末の偉人・吉田松陰ゆかりの「至誠」の御朱印

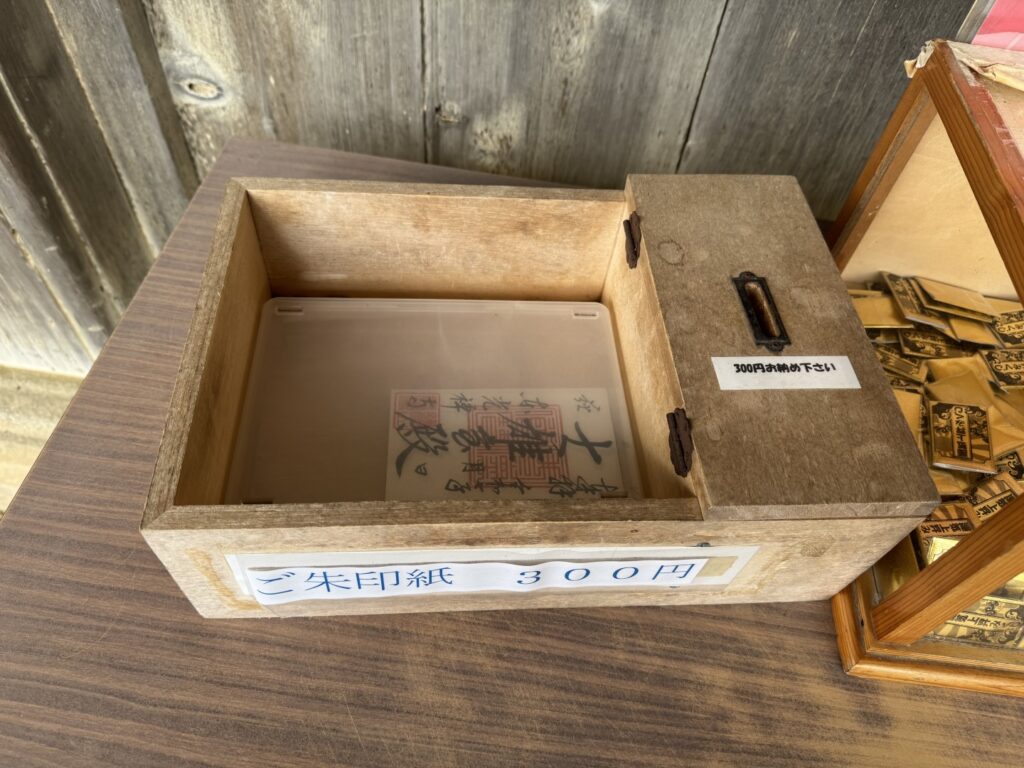

東光寺の御朱印は書き置き式で、本堂にある専用の箱に300円を納める形で受け取ることができます。

中心には東光寺の本堂を指す「大雄宝殿(だいゆうほうでん)」と大きく書かれており、左右には日付と「萩 東光禅寺」の墨書き、中央に宝印と左下に寺印の朱印がおされるデザインです。

中国や朝鮮の寺院では本堂を大雄宝殿と称し、黄檗宗においても同様です。

東光寺の大雄宝殿内には、本尊である釈迦如来(しゃかにょらい)、脇侍の迦葉尊者(かしょうそんじゃ)と阿難尊者(あなんそんじゃ)の三尊が安置されています。

御朱印に記載されている寺号は「東光禅寺」となっていて、黄檗宗が禅の教えを重視していることがわかります。

山号の「護国山(ごこくざん)」は、「仁王護国経」という経典から命名され、寺号の東光寺は「薬師経に曰く東方この土を過ぐる十恒河沙等、仏土の外に世界あり浄瑠璃と名づく。彼の土に仏あり薬師瑠璃光如来と名づく」という文章より名付けたとされています。

国が平穏になるよう護り、人々を疫病や困難から救いたい、という想いが山号寺号に込められていて、山号寺号が記される御朱印からもご利益がいただけそうな気持ちになりました。

東光寺を創建した萩藩3代藩主・毛利吉就は、没後東光寺の奥に位置する廟所に葬られました。その後5代、7代、9代、11代の奇数代の藩主と、その夫人、関係者などもこの地に眠っています。廟所の前には500基以上の石灯籠が整然と並び、周囲を囲む檜や杉の大木とともに、厳かな空気がただよっています。石灯籠は萩藩の家臣たちが寄進したもので、ひとつひとつに名前や年月日が刻まれています。

※萩藩毛利家の初代と偶数代藩主の墓所がある大照院に関して、以下リンクの記事で紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「大照院」の中国観音霊場20番札所の「大悲殿」の御朱印

寺院でありながら廟所に鳥居が置かれているのは、神仏習合の名残や、神聖な場所であることを示すためではないかといわれています。萩藩毛利家廟所として国の史跡にも指定され、今もなお大切に保存されています。

毛利家関係者の墓以外にも、江戸時代後期の元治元年(1864年)に起きた「京都禁門の変」の際に自刃や処刑によって亡くなった十一烈士の墓や、維新志士の慰霊墓なども建立されています。明治維新真っ只中の激動の時代を生き抜いた志士たちに思いを馳せることができる、幕末の歴史好きの人にはたまらないスポットのひとつでもあるのです。

写真で紹介した「総門」「三門」「大雄宝殿」の他に、 大雄宝殿の手前にある「鐘楼」も国の重要文化財に指定されている建造物です。上層階には大鐘が収められており、大鐘には東光寺を開山した慧極道明の銘文が残されています。由緒正しき大鐘は「達磨の鐘」とも呼ばれていて、第二次世界大戦中の金属類の供出からも除外され現存しています。

東光寺は歴史的建造物に加えて、境内の豊かな自然も見どころで、春の桜や秋の紅葉の名所としても知られています。歴史・文化・自然を堪能できる寺院ですので、じっくりと拝観してみてください。

東光寺大雄宝殿の南側、総門からは維新ロードを南東方向に進んだ先に、「Panadería KIKI」という東光寺住職の娘さんが運営するパン屋さんがあります。ハードパンや食事系のパンがメインのラインナップで、観光客も訪れますが、地元の人にも根強い人気があります。しっかりした歯ごたえがありながら、中はもちっとした食感が特徴のパンで、東光寺拝観・萩観光の合間の間食やお土産にもおすすめです。

Panadería KIKIは維新ロードから店にアクセスできるので、店で買い物だけしたい場合は東光寺境内に入るための拝観料は不要です。営業日やその日に販売予定のパンなどが店の公式SNSで確認できますので、タイミングがあえばぜひ訪れてみてください。

東光寺には黄檗宗の特徴である中国様式の仏閣がたくさんのこっており、現存する建築物の多くが国の重要文化財に指定されています。また、境内裏手には萩藩毛利家の奇数代藩主が眠る廟所があり、無数の灯籠が参拝者を迎えてくれます。霊験あらたかなこの地で、黄檗宗の教えや東光寺の想いが表現された「大雄宝殿」の御朱印をいただいてみてください。

※同じ萩市内にあり、幕末から明治時代の歴史を感じることができる円政寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「円政寺」の伊藤博文・高杉晋作が学んだ歴史が記される「金毘羅大権現」の御朱印

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

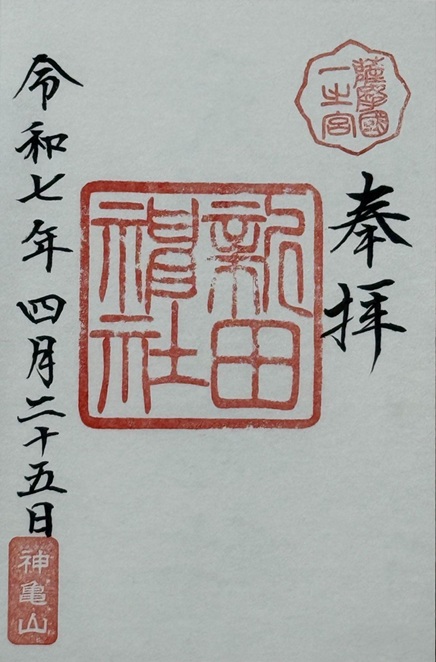

鹿児島県薩摩川内市にある「新田神社」は、日本神話に登場する主祭神・瓊瓊杵尊の御陵をいただき、神話・歴史・自然が調和する薩摩国一の宮として信仰をあつめる神社です。「薩摩国一之宮」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事にあわせたアート御朱印も授与されています。

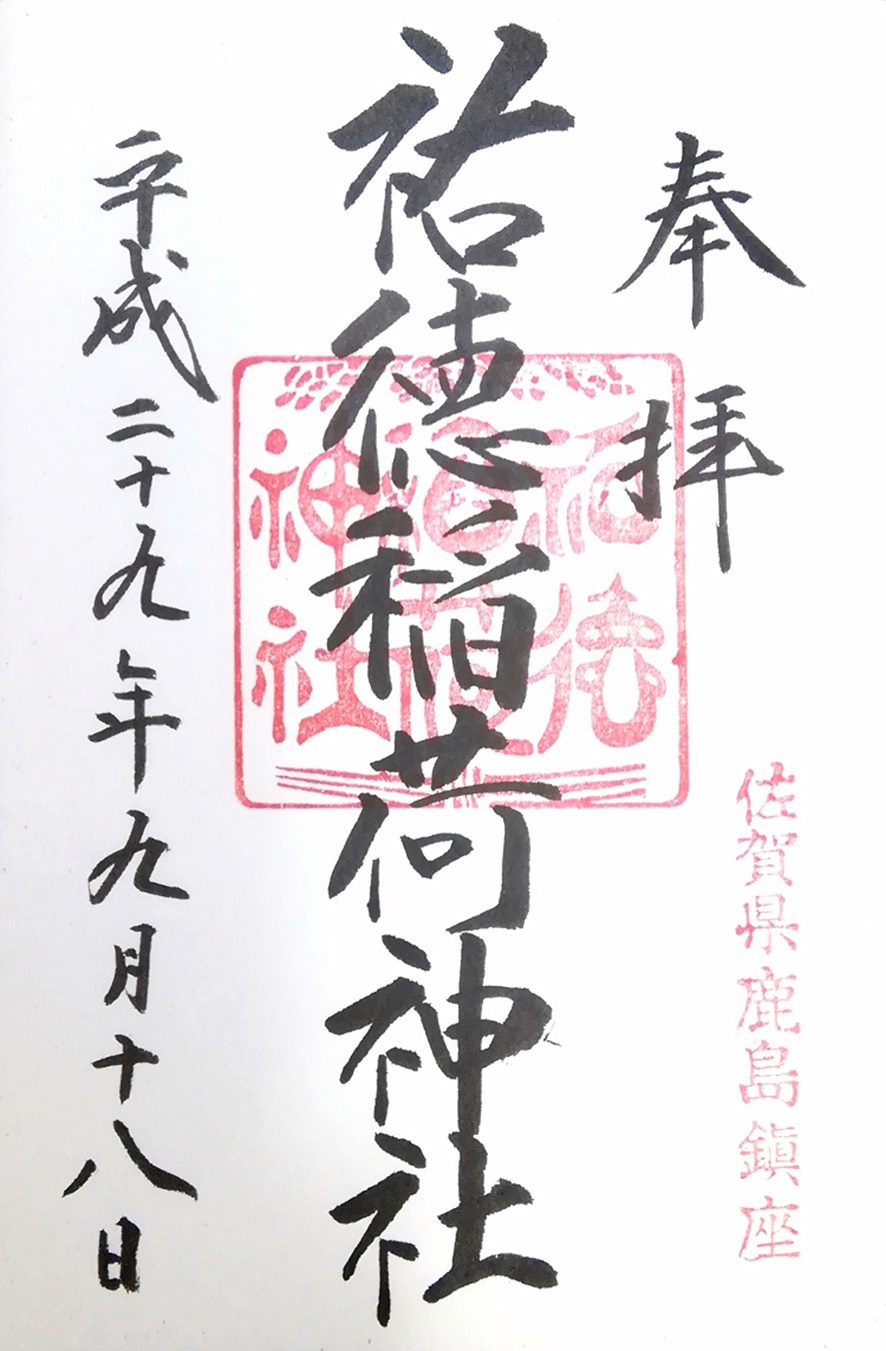

佐賀県鹿島市に位置する「祐徳稲荷神社」は、「日本三大稲荷」「鎮西日光」と称される九州を代表する神社のひとつで、農耕の神をイメージした御朱印を拝受できます。豊かな自然と豪華絢爛な社殿を目当てに多くの参拝者が訪れています。

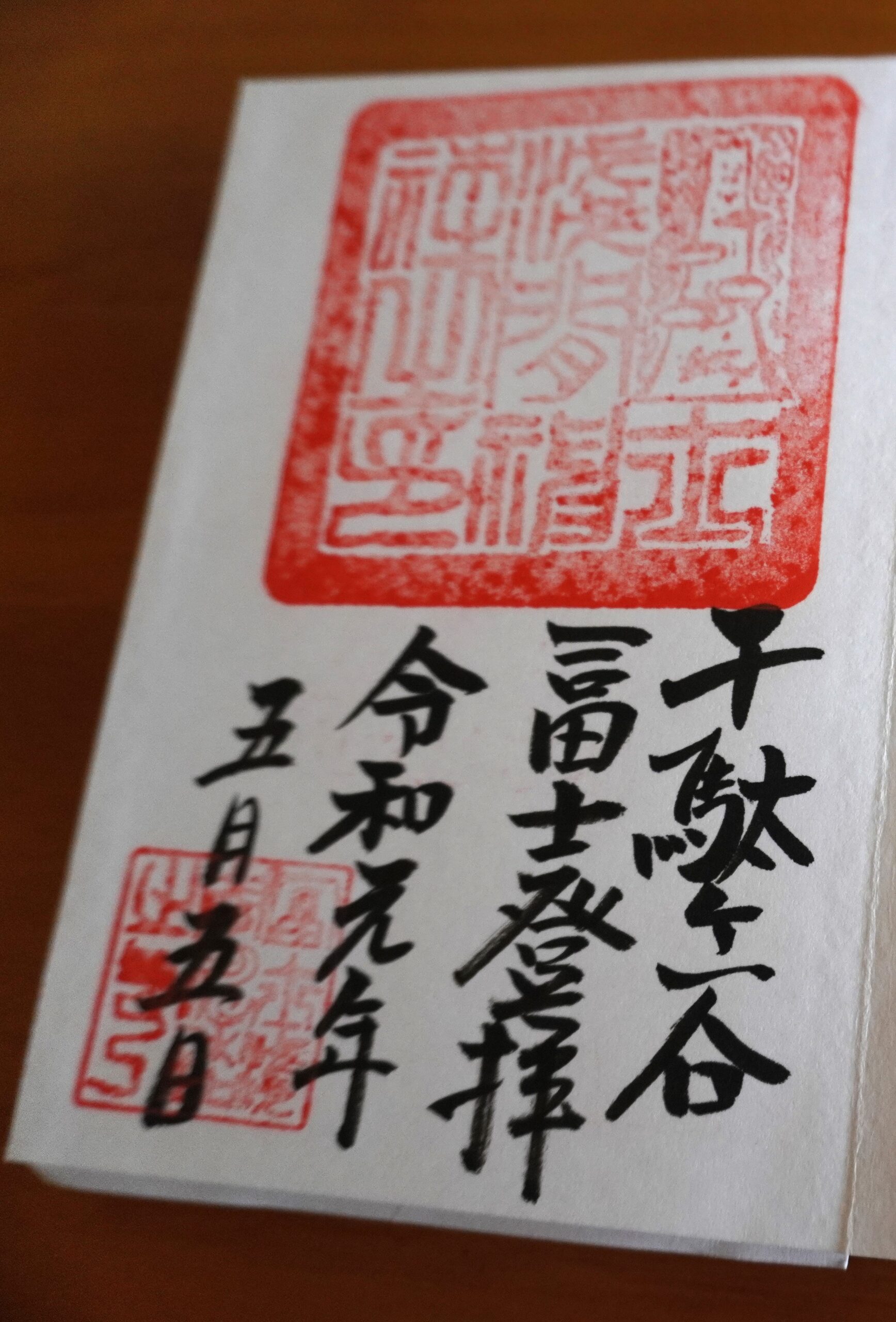

東京都渋谷区千駄ヶ谷に鎮座する「鳩森八幡神社」には、東京都内最古級の「富士塚」があります。富士信仰がいろいろな地域に広がっていった歴史を物語る史跡で、登拝すると富士塚登拝記念の御朱印をいただくことができます。

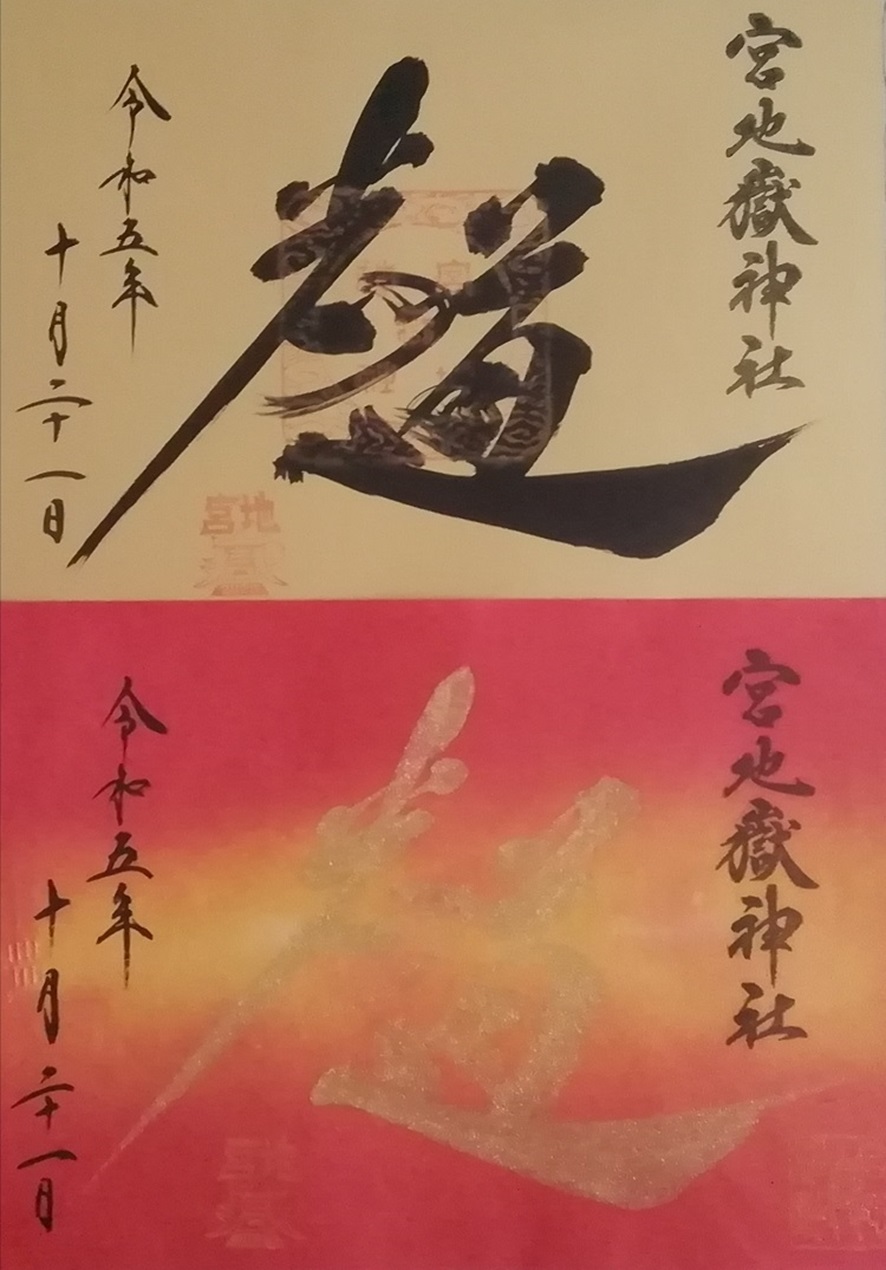

福岡県福津市にある「宮地嶽神社」は、毎年2月と10月にだけ見ることができる幻の絶景「光の道」で知られています。初詣の参拝者数は福岡県内屈指の多さで、季節の祭事や四季折々の花などにちなんだ多種の限定御朱印も人気です。