- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛媛県松山市にある「伊豫豆比古命神社(通称:椿神社)」で毎年2月中旬に行われる「椿まつり」には、多くの人が訪れ、松山市の風物詩になっています。椿まつり期間限定の華やかで特別感のある御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

愛媛県松山市にある「伊豫豆比古命神社(いよづひこのみことじんじゃ)」は、2000年以上の歴史があると伝わる古社で、昔から地域の人々の信仰を集め、特別な存在です。

地域の人達からは親しみを込めて「椿神社(つばきじんじゃ)」「お椿さん(おつばきさん)」と呼ばれています。

伝説によると、その昔神社周辺が一面の海原だったそうで、『津(海という意味)の脇の神社、すなわち「つわき神社」が時間の経過と共に「つばき神社」と訛った。』との説があります。また、民間の言い伝えでは、境内一帯に藪椿をメインにさまざまな種類の椿が自生していたため「椿の神社」から「椿神社」と呼ばれるようになったとの説もあります。

御祭神は「伊豫豆比古命(いよずひこのみこと)」「伊豫豆比売命(いよずひめのみこと)」「伊与主命(いよぬしのみこと)」「愛比売命(えひめのみこと)」で、特に縁起開運や商売繁盛のご利益があるとされています。御祭神の一柱である「愛比売命」が県名「愛媛」の由来になっていて、古事記や日本書紀にもその記述があり、神の名を冠した唯一の都道府県名です。

愛媛県が昔から神様とのつながりを大事にしていた土地柄であったことや、伊豫豆比古命神社が地域にとって重要な役割を果たしていたことがうかがい知れます。

伊豫豆比古命神社にもっとも多くの人が集まり盛り上がるのが「椿まつり」です。

開催時期は「立春に近い上弦の月の初期」と定められており、旧暦の1月7日(現在の暦だと2月中旬)から夜を徹して3日間行われます。椿まつりの終了後には、田起しや種まきが始まるため、「伊予路に春を呼ぶまつり」とされ、松山市の風物詩にもなっています。

私は令和6年(2024年)の椿まつりに行ってみました。

椿まつりの一番の特徴は、参道に連なるおよそ400~500軒の屋台や出店で、東は国道33号線の入口から西ははなみずき通りまで、約2.5~3kmにわたっていろいろなお店が立ち並びます。

縁起物の屋台が並ぶのも椿まつりならではの光景で、神社正面入口付近にあります。

福を呼び込む縁起物には購入する順番があり、「熊手」「ザル」「俵」「宝船」「扇」の5種類が販売されているので、毎年ひとつずつ順番に購入するのが習わしとされています。「熊手で福や運をかき集め、ザルですくい、俵に詰めて、宝船に乗せ、扇で風を送って船を進める」という意味があり、5年かけて1周し、6年目はまた熊手からスタートです。2周目は前回よりも一回り大きいものを買うという風習もあります。

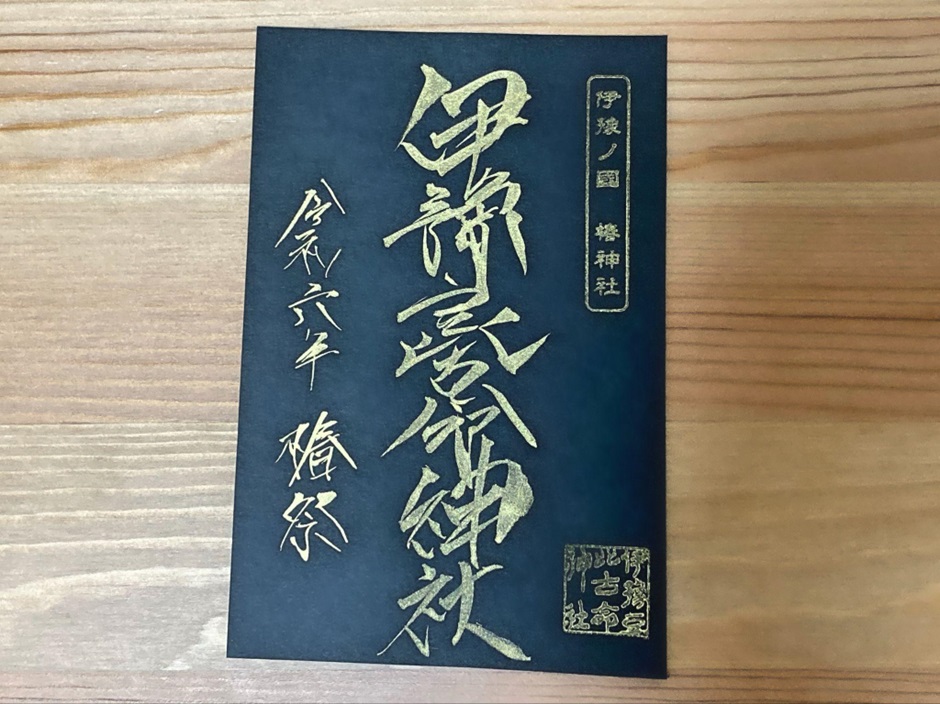

椿まつりの期間中には、書き置きの限定御朱印をいただくことができます。

黒地の台紙に金色の文字で「伊豫豆比古命神社」と記されていて、まつりの華やかな雰囲気とまつり期間限定の特別感を感じます。

椿まつりの期間中限定で、伊豫豆比古命神社ならではの「貸銭神事(かしぜにしんじ)」があります。少額の守り金を借り、翌年に倍の額をお返しするという神事です。

借りる際は、神社側に氏名や住所を伝える必要はなく、誰でも無条件に借りられる、神と人との間で信仰と信頼にもとづいた特殊な祭儀です。本年も生活に励み、来年無事にお返しの参拝ができることを祈りながら参加します。

また、伊豫豆比古命神社ならではの縁起物としておみくじにも特徴があります。

おみくじに10体ある縁起物のうち1体がお守りとしてついていて、災難から身を守り、幸運を運んでくれるといわれてます。おみくじについてくる縁起物は、椿神社に縁が深く、祈願されているものですので、日頃から身につけるか、財布に入れておくとよいでしょう。

伊豫豆比古命神社は、古くから地域の人々に大切にされてきた神社で、椿まつりは特に縁起開運や商売繁盛のご利益があるとされ。地域の伝統や信仰の歴史を感じられる毎年恒例の特別な行事です。椿まつりの期間中は、神社周辺には多くの屋台や出店が立ち並び、賑やかな雰囲気が味わえますので、ぜひ訪れて、参拝の記念に限定御朱印も拝受してみてください。

ライター:ゆかりーぬ

神社仏閣巡り好きのライター。特に仏像を見るのが大好きです。訪れた神社仏閣では必ず御朱印をいただいており、周辺の観光やご当地グルメも楽しんでいます。自ら足を運んだ神社仏閣の魅力をお伝えします。

スポンサーリンク

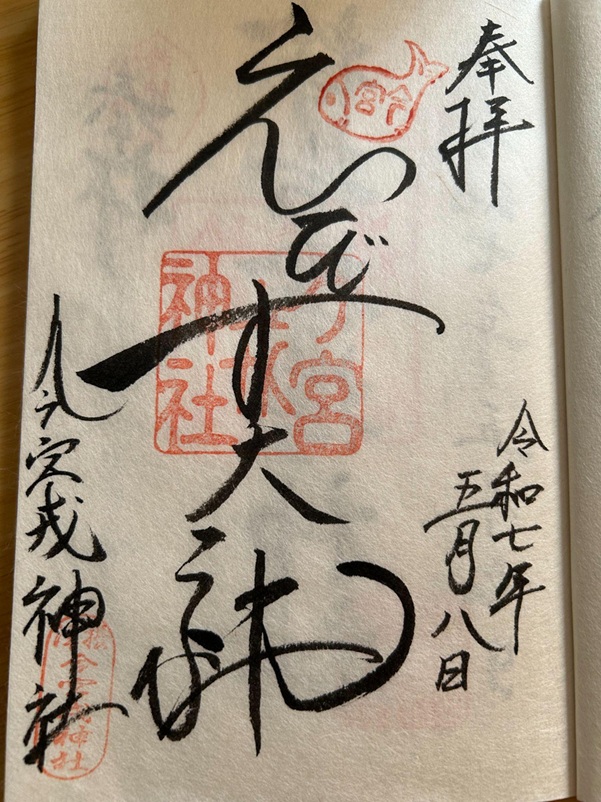

大阪府大阪市浪速区にある「今宮戎神社」は、商売繁盛の神様「えべっさん」と呼ばれて信仰をあつめ、特に新年に開催される「十日戎」の祭事が有名です。「えびす大神」の書体と鯛の朱印が特徴的な通常の御朱印のほか、季節や祭事にあわせて華やかなイラストが描かれる限定アート御朱印も授与されています。

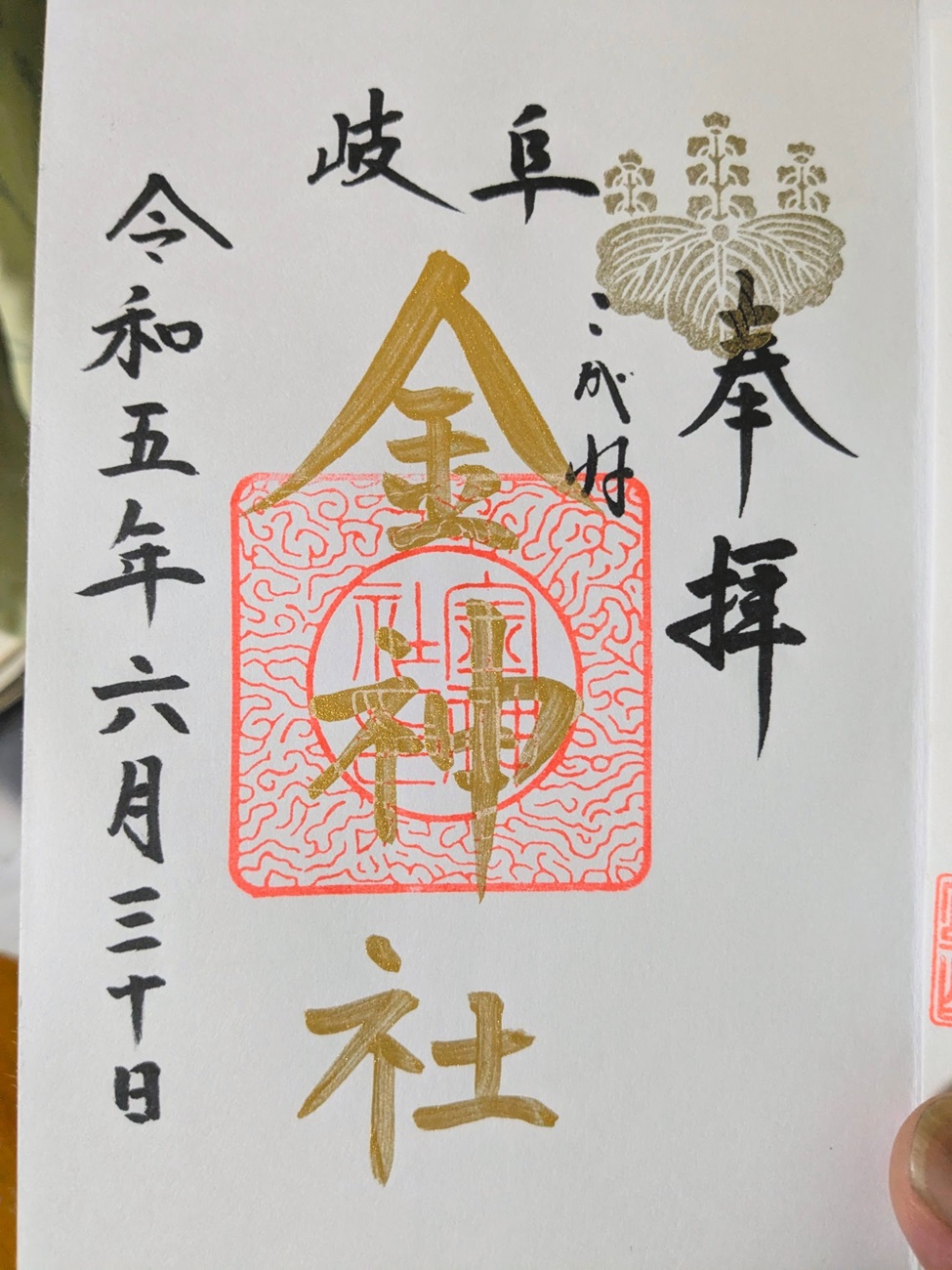

岐阜県岐阜市にある「金神社」は、近年いろいろな著名人が参拝し、金運アップのご利益が期待できると話題になっている神社です。多彩な御朱印が授与されており、「金」ゆかりの日の「金」にちなんだ限定御朱印は注目の的です。

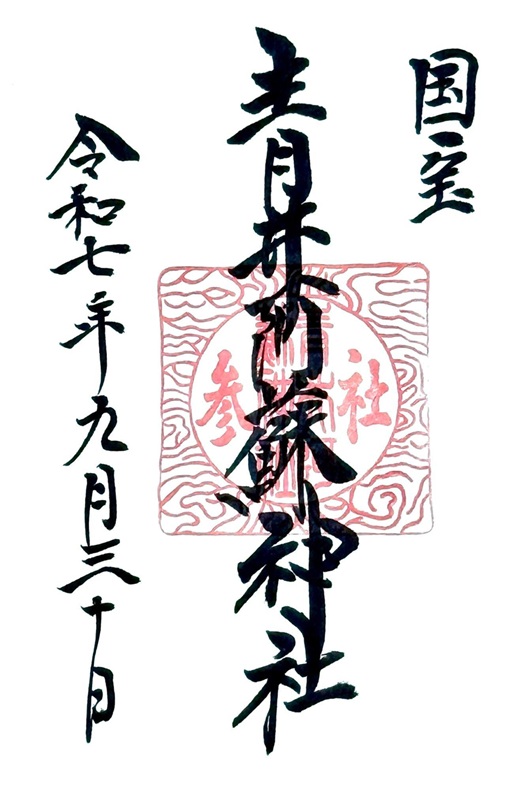

熊本県人吉市にある「青井阿蘇神社」は、人吉球磨地方の開拓の神々を祀る古社です。およそ400年前に造営された社殿群が「国宝」に指定されていることが記される、歴史の重みを間近に感じられる伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。

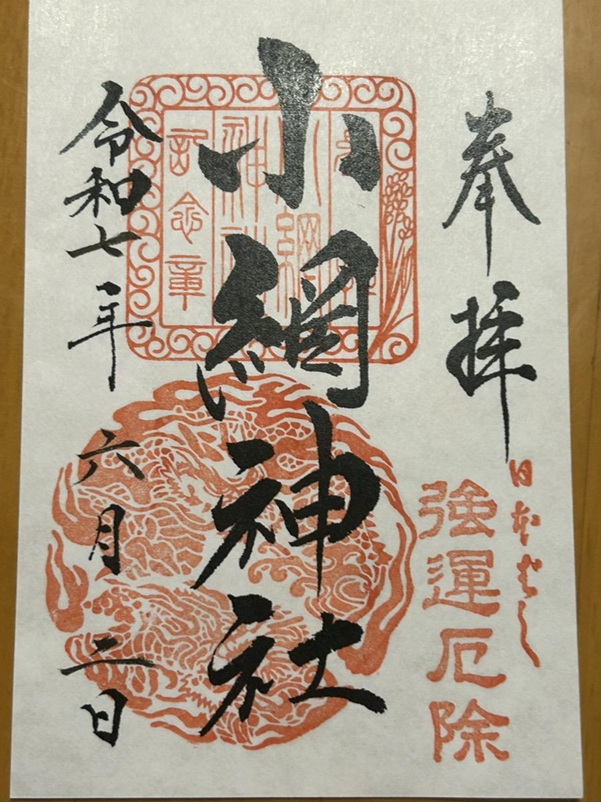

東京都中央区にある「小網神社」は、強運厄除の御利益で近年特に注目度が上がっている神社です。強運厄除の御利益を象徴する龍が描かれた朱印がおされる通常御朱印のほか、祭事や季節に合わせてデザイン性豊かな限定アート御朱印も授与されています。