- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市南区にある「東寺」は、真言密教の教えを現代に伝える根本道場です。真言宗の開祖である「弘法大師空海」の教えを記した御朱印のほか、多種多様な仏様の御朱印、季節や祭事限定の御朱印などが授与されています。

スポンサーリンク

京都府京都市南区にある「東寺(とうじ)」は、真言宗の根本道場であり「教王護国寺(きょうおうごこくじ)」とも呼ばれる大寺院です。

平安時代に平安京鎮護のための朝廷の官寺として建立が始められた後、嵯峨天皇より真言宗の開祖である弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)に下賜され、真言密教の根本道場として栄えていきました。弘法大師に対する信仰の高まりとともに「お大師様の寺」として庶民の信仰を集めるようになり、現代においても京都の代表的な名所として存続しています。

空海が開き入定している和歌山県の高野山、空海が生まれた香川県の善通寺と並び、「弘法大師三大霊跡」のひとつに数えられています。

※善通寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「善通寺」の真言宗十八本山1番札所の御朱印

現在も国宝や重要文化財などを含む多くの文化財を有していて、昭和9年(1934年)に国の史跡に指定、平成6年(1994年)12月には「古都京都の文化財」の構成資産として、ユネスコの世界文化遺産の一つに登録されました。

※同じく世界文化遺産「古都京都の文化財」の構成資産で、真言宗の本山寺院である醍醐寺と仁和寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「醍醐寺」の「理源大師聖宝」の教えを伝える御朱印

【御朱印情報】京都府「仁和寺」の歴史と信仰を感じる「旧御室御所」と「御室弘法大師」の御朱印

※世界文化遺産「古都京都の文化財」の構成寺社の御朱印に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

東寺は、複数の巨大な堂宇にたくさんの仏様が祀られており、また、いろいろな霊場巡礼の札所にもなっているので、複数種類の仏様の御朱印をいただくことができます。東寺で授与されているすべての御朱印は「食堂(じきどう)」の中にある納経所でいただくことができます。

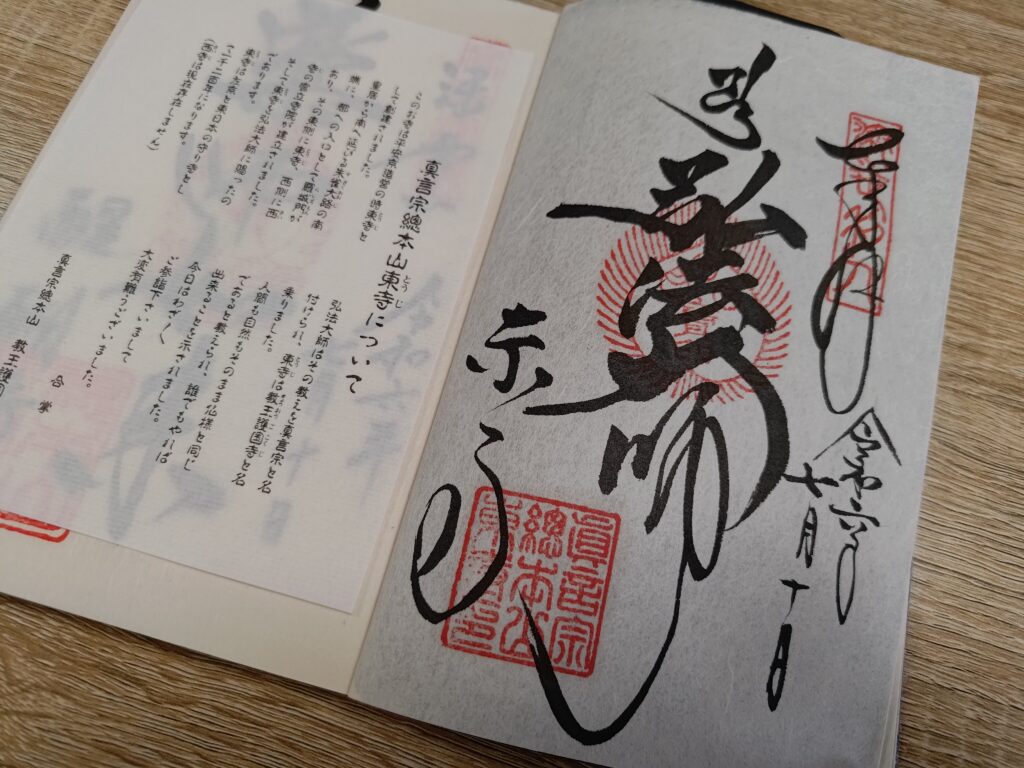

今回私は、東寺の繁栄に深く関わっている「弘法大師」の御朱印をいただきました。

「済世利人」「寶印」「真言宗総本山東寺印」の朱印、「奉拝」「弘法大師空海をあらわす梵字(ユ)」「東寺」の墨書きを丁寧に直書きしていただきました。

右上の朱印の「済世利人(さいせりにん)」とは、弘法大師空海がのこした真言宗の教えで、世を救い人々に利益を施すということを意味しています。済世利人に続き、「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」「密厳国土(みつごんこくど)」という教えを弘法大師空海が説かれたとされていて、我々が本来持つ菩提心に気づき、育て、世の中を救い人のために生き、全ての人々が生きたまま仏になることで、この世を慈愛に満ちた究極の地とするということが、真言宗では大切にされています。

この御朱印は、株式会社四国遍路が制作・販売しているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。

本紙は、高知県で伝統的に受け継がれている「土佐和紙」の中でも、現地で栽培・収穫された楮(こうぞ)という植物原料を使い、伝統的な製法で職人さんが1枚1枚手漉きした「土佐手漉和紙」で、特にのびやかな書体のはらいやはねの部分が、土佐手漉和紙の質感とあわさって、繊細に表現されているように感じます。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

弘法大師空海は讃岐国(現在の香川県)出身で、悟りを開くために四国各地で修行したと伝わっており、弘法大師空海ゆかりの聖地を巡る四国八十八ヶ所霊場巡礼や四国別格二十霊場巡礼など、四国の巡礼文化は日本はもちろん世界中に知られるものになっています。

これらの巡礼を始める前、もしくは、巡礼を終えた後に、東寺を参拝し、弘法大師空海にご挨拶・ご報告するというのも様式になっており、当時が弘法大師空海が息づく重要な聖地のひとつであることを示しています。

弘法大師空海と関係する霊場巡礼の御朱印(納経)は、上記写真の弘法大師の御朱印をいただきます。

※四国八十八ヶ所霊場巡礼、四国別格二十霊場巡礼に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

【東寺・教王護国寺】東寺のお礼参りはお大師さまが住まわれていた「御影堂」へ

弘法大師空海は、東寺の諸堂のうち「御影堂(みえどう)」に祀られていますので、こちらでお参りします。

御影堂は、かつて弘法大師空海が住居としていた境内西北部の「西院(さいいん)」と呼ばれる一画に建つ住宅風の仏堂で、毎朝6時にお大師様に朝食を捧げる「生身供(しょうじんく)」が執り行われ続けており、現在も多くの参拝者が集まります。

東寺では、多彩なデザインの限定御朱印も授与されています。

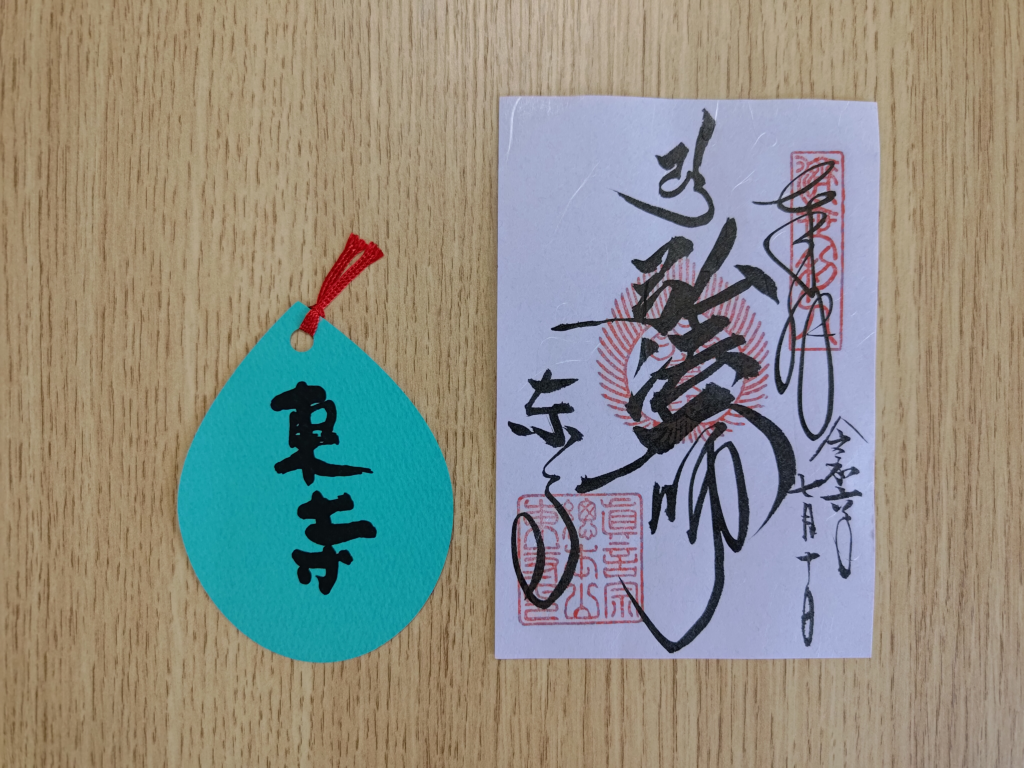

私が参拝した令和6年(2024年)7月には、季節をイメージした特別な色台紙の弘法大師の御朱印が授与されていました。

これ以外にも、祭事や記念行事などにあわせて限定の御朱印が授与されることがあるようで、イラストや切り絵などデザインもそのときの企画次第で多種多様です。最近では、毎月21日の弘法大師空海のご縁日限定で授与される、折り畳み式で広げると弘法大師空海の立体御影になる御朱印が話題になっているようです。

私が参拝した際には、御朱印を求める人が多くいらっしゃっていて、中には外国人もいらっしゃって、京都にたくさんの外国人観光客が訪れていることを実感するとともに、御朱印も国際化しているのかと驚きました。納経所担当の人も英語で御朱印の種類などの説明をされていたことには、さすが京都の大寺院と感嘆しました。

弘法大師空海を信仰する巡礼者や日本の文化に触れたい観光客はもちろん、日参する地元住民などたくさんの人の心の拠り所であり続けているのが、真言宗の根本道場たる東寺です。祀られているいろいろな仏様を参拝した証として多種多様な御朱印が授与されていますので、拝受した御朱印を見返して、東寺での心安らかな時間を思いだしてみてください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

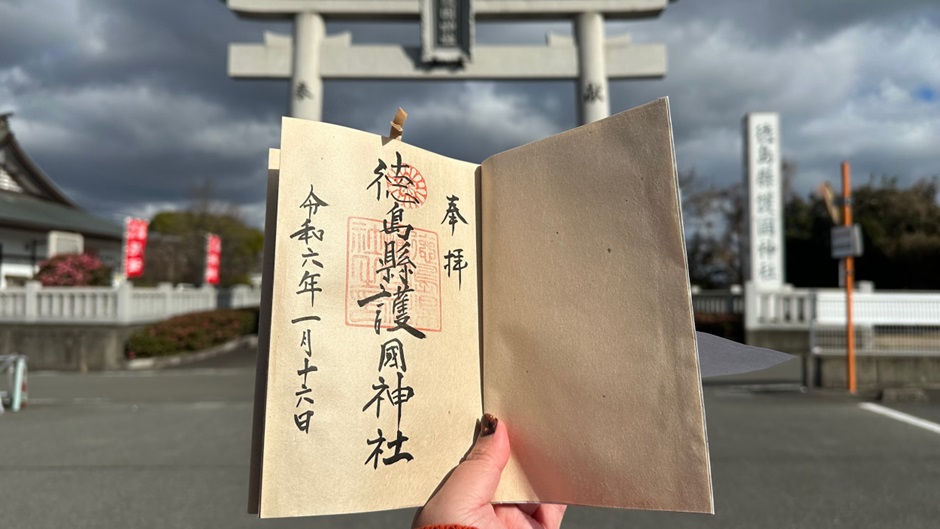

徳島県徳島市にある「徳島県護国神社」は、徳島県出身の戦没者を祀る神社です。徳島県護国神社の通常の御朱印のほかに、境内にある大国神社の御朱印、徳島県特産の藍染めの和紙に書かれた御朱印をいただくことができ、どれも達筆です。

世界遺産「古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)」は、日本の文化的伝統の創出に決定的な役割を果たした建造物・庭園を有する17ヶ所の寺社・城郭で構成されています。構成資産を一覧とマップで掲載し、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで御朱印をご紹介した寺社の概要情報をまとめました。

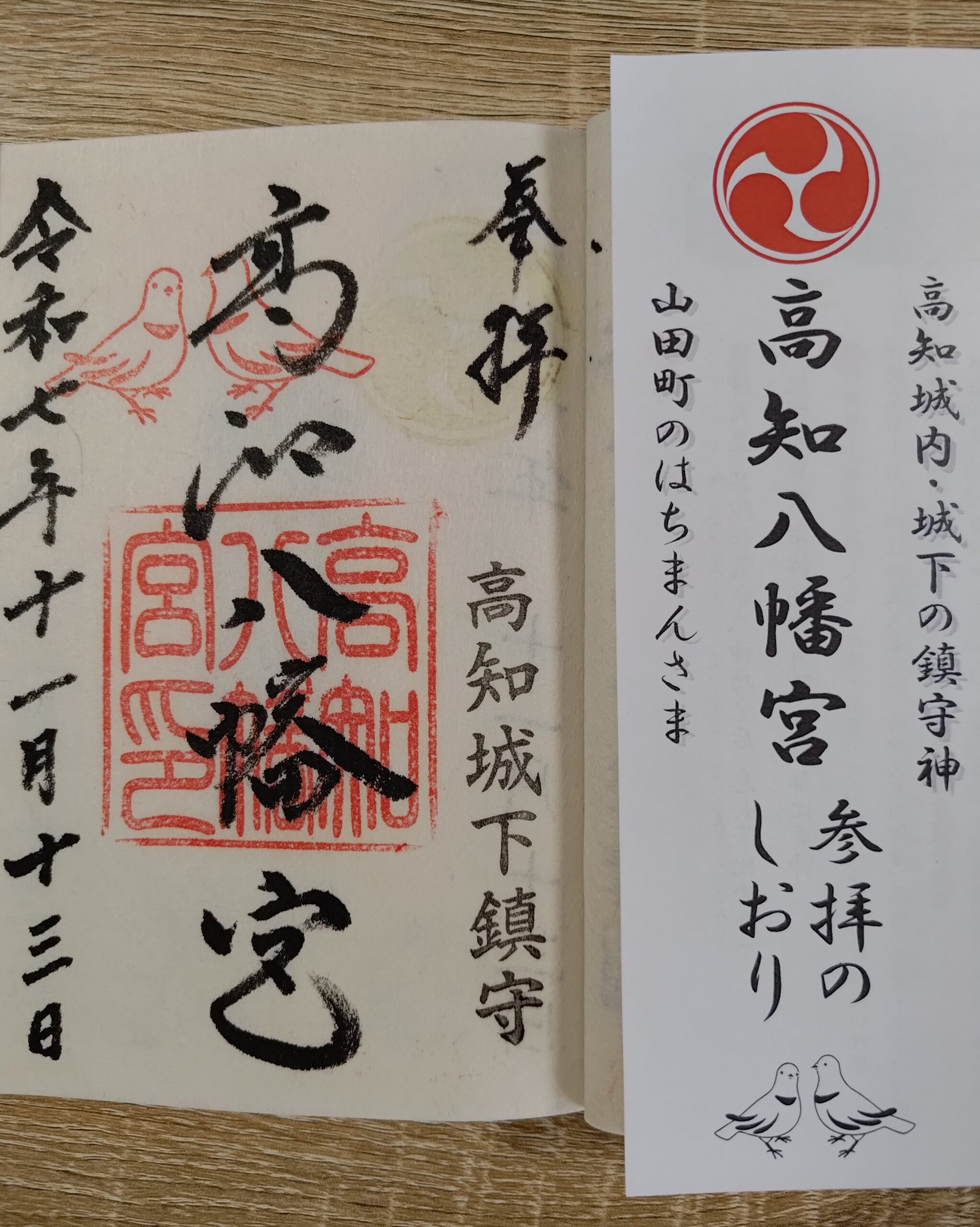

高知県高知市にある「高知八幡宮」は、高知市中心市街地の氏神として、長く信仰されている神社です。「高知城下鎮守」と記され、八幡大神の御神徳を象徴する「三つ巴紋」「向かい鳩」の朱印がおされる基本の御朱印のほか、境内の様子を描いた限定アート御朱印が授与されています。

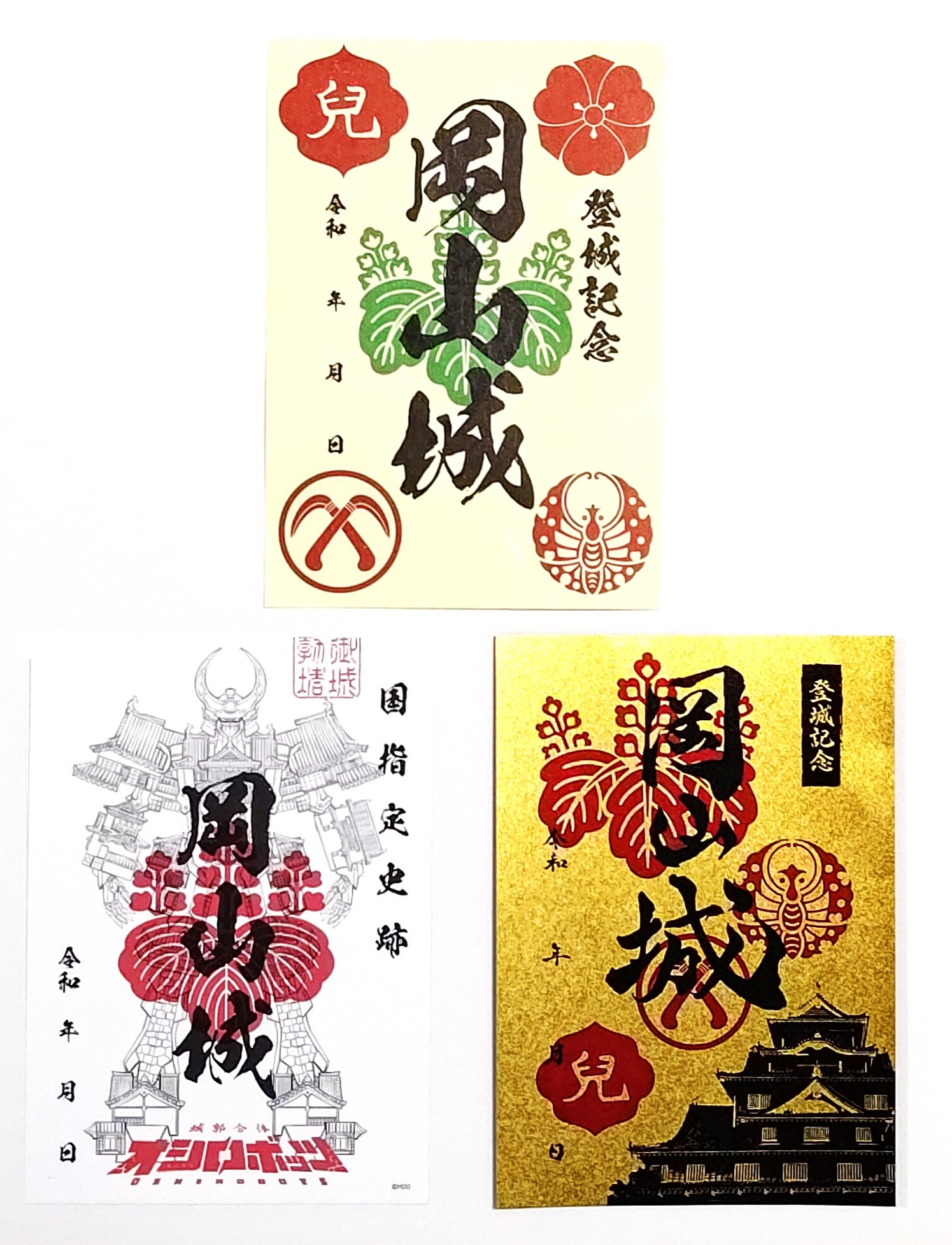

岡山県岡山市北区にある「岡山城」は、「烏城」の愛称で親しまれている名城で、隣接する日本三名園のひとつ「岡山後楽園」とともに岡山屈指の観光スポットとして知られています。複数種類が販売されている御城印には、歴代城主の宇喜多家・小笠原家・池田家の家紋・旗印が記され、岡山の発展の歴史を感じる記念品としておすすめです。