- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

神奈川県鎌倉市にある「鶴岡八幡宮」は、鎌倉市街の中心地に鎮座し、源氏・鎌倉幕府の守護神として信仰されていた歴史があり、現代でも鎌倉のシンボル的存在として親しまれている神社です。源氏ゆかりの朱印がおされる御朱印には、鎌倉幕府の繁栄の歴史が詰まっています。

スポンサーリンク

神奈川県鎌倉市にある「鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)」は、鎌倉幕府の守護神として創建された歴史と格式のある神社です。

鎌倉市は、古都として知られ、かつて武家政権が栄えた面影を色濃く残す街です。なかでも鶴岡八幡宮は、鎌倉の街づくりの中心として位置づけられ、現在でも鎌倉のシンボル的存在として多くの人々に親しまれています。

鶴岡八幡宮の起源は、平安時代後期の康平6年(1063年)に源頼義(みなもとのよりよし)が奥州の戦いの際に、京都の石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)を由比ヶ浜(ゆいがはま)に勧請したことに遡ります。その後、治承4年(1180年)に源頼朝(みなもとのよりとも)が現在の地に遷し、鎌倉幕府の成立とともに、武家の守護神として重要な役割を担いました。

鎌倉幕府滅亡後も武家の守護神としての信仰は続き、江戸時代には徳川家康(とくがわいえやす)によって再建されました。明治時代には、近代社格制度において国幣中社に列せられ、戦後は神社本庁の神社となっています。

鶴岡八幡宮の祭神は、応神天皇(おうじんてんのう)、神功皇后(じんぐうこうごう)、比売神(ひめがみ)の三柱で、境内には本宮、若宮、丸山稲荷社など、多くの社殿があります。特に本宮は国の重要文化財に指定されており、その荘厳な佇まいは訪れる人々を圧倒することでしょう。参道には、段葛(だんかずら)と呼ばれる美しい参道があり、桜の名所としても知られています。

また、境内には「源氏池(げんじいけ)「平家池(へいけいけ)」という二つの池があり、四季折々の美しい風景を楽しむことができます。

周辺には、鎌倉の他の観光スポットも多く、合わせて訪れることで、より深く鎌倉の魅力を感じることができると思います。

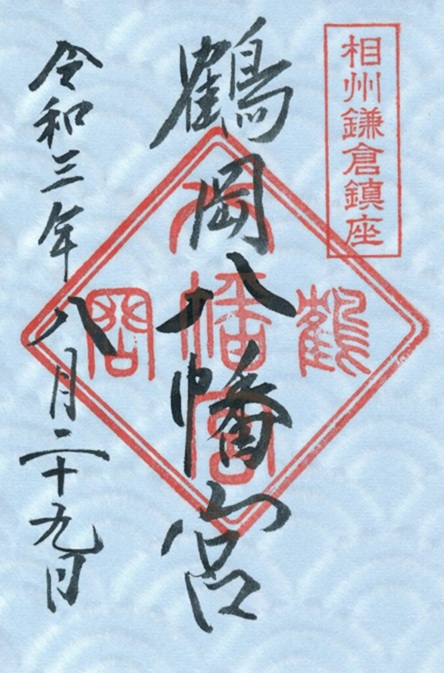

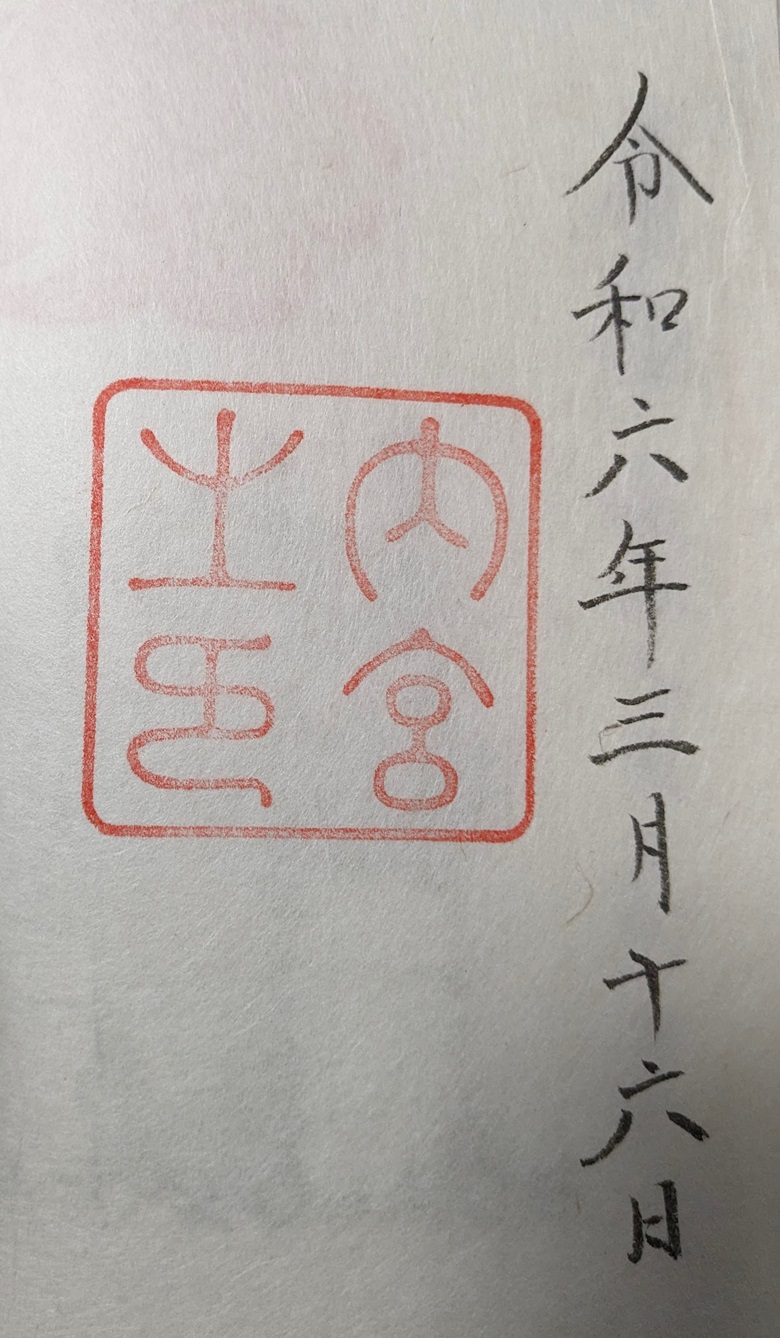

鶴岡八幡宮の御朱印は、「相州鎌倉鎮座」「社印」の朱印に、「社名」「参拝日」の墨書きが入る、伝統的でシンプルなデザインです。

ひし型の社印「鶴岡八幡宮」の「八」の部分は、神の使いである鳩を象っているそうです。

鳩は、八幡神である応神天皇が国内を平定する際に道案内をしたという伝説があり、「八幡様のお使い」として大切にされています。また、源氏の旗印にも鳩があしらわれ、鎌倉幕府の武将は戦での勝運を呼ぶ鳥として鳩の絵柄を家紋にも用いたそうです。

本宮の扁額に見られる「八」の字は鳩を模していたり、鶴岡八幡宮の神紋としても用いられており、鎌倉幕府の守護神として崇敬された鶴は、宗教的な意味合いだけでなく源氏の歴史とも深く結びついた象徴であることがわかります。

「相州鎌倉鎮座」の印は、鶴岡八幡宮が鎌倉の歴史と文化を象徴する重要な存在であることを示しています。

相州鎌倉鎮座とは、鎌倉がかつて相模国(さがみのくに、現在の神奈川県)に属していた証であり、鎌倉幕府が開かれた時代の記憶を今に伝えています。鎌倉幕府の中心地であった鶴岡八幡宮の御朱印にこの文字が記されることには、深い歴史的意義があります。

御朱印に古くからの国名が記載されていることは、神社仏閣が歩んできた悠久の歴史や、土地が培ってきた文化そのものを表現しています。旧国名の存在が、御朱印に格別の歴史的奥行きを与えているように感じます。

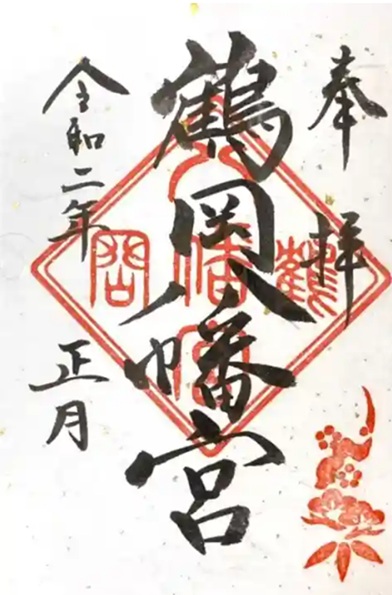

私が参拝した令和2年(2020年)1月には、正月限定の御朱印の御朱印が授与されていました。

基本的なデザインは通常の御朱印と大きく変わらないのですが、参拝日付に「正月」と記載されること、「笹竜胆(ささりんどう)」の朱印がおされるのが特徴です。

笹竜胆は、竜胆の花と笹の葉を組み合わせた意匠で、源氏の代表的な家紋として知られています。

源氏が笹竜胆を家紋とした背景には、清和源氏の祖である源経基(みなもとのつねもと)と石清水八幡宮との深い繋がりがあります。経基がこの神社を氏神として崇敬したことが、その後の源氏一門の信仰へと繋がりました。特に、東国における源氏勢力の基盤をつくった源義家(みなもとのよしいえ)が石清水八幡宮で元服し、「八幡太郎(はちまんたろう)」と称したことは、清和源氏が八幡神を篤く崇敬する象徴的な出来事でした。

笹竜胆の竜胆の花の紫色が古来より高貴な色とされ、武士の間で特に好まれ、源氏はその家柄の尊さを表したとも考えられています。笹竜胆の家紋には、源氏の武士としての誇り、八幡神への信仰、そして高貴な美意識が込められているといえ、笹竜胆の朱印がおされた御朱印を拝受し、源氏と強いご縁をいただけたように感じました。

鶴岡八幡宮では、武家の歴史を象徴する流鏑馬をはじめとする伝統的な神事が受け継がれ、鎌倉時代の文化を現代に伝え続けています。

鶴岡八幡宮の流鏑馬神事は、源頼朝が天下泰平・国家安穏を祈願し、鎌倉時代に催されたのが始まりといわれています。年に1度の一大行事で、多くの人々の前で御家人たちが御神前で弓馬の技を披露する晴れ舞台だったと伝わっています。

古くから続く神事を現代に伝えることは、神社の歴史と伝統を守り、後世に継承していく、鶴岡八幡宮の真摯な姿勢が表れています。

鶴岡八幡宮は、源氏ゆかりの歴史と信仰が今も息づく鎌倉の象徴的な神社です。御朱印には、八幡神の使いである鳩や旧国名「相州鎌倉鎮座」、正月限定の笹竜胆紋などの朱印が丁寧におされ、それぞれに深い意味と由緒が込められています。御朱印帳に記された墨書や印影からは、武家文化の誇りや信仰の重みが感じられ、まさに「歴史が息づく御朱印」といえるでしょう。参拝を通じて、鎌倉の豊かな文化と源氏の美意識に触れる特別な時間をお楽しみください。

※境内社の旗上弁財天社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】神奈川県「旗上弁財天社」の源頼朝旗あげの逸話に関わる御朱印

※鶴岡八幡宮は相模国一の宮としても信仰されており、全国の一の宮に関して以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひごらんください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:小林光

幼い頃から寺社巡りが好きで、寺社を参拝したときにいただく御朱印は日本の歴史や文化そして人々の想いが詰まった大切な宝物だと思っています。各地の歴史や文化に触れることをライフワークにしています。

スポンサーリンク

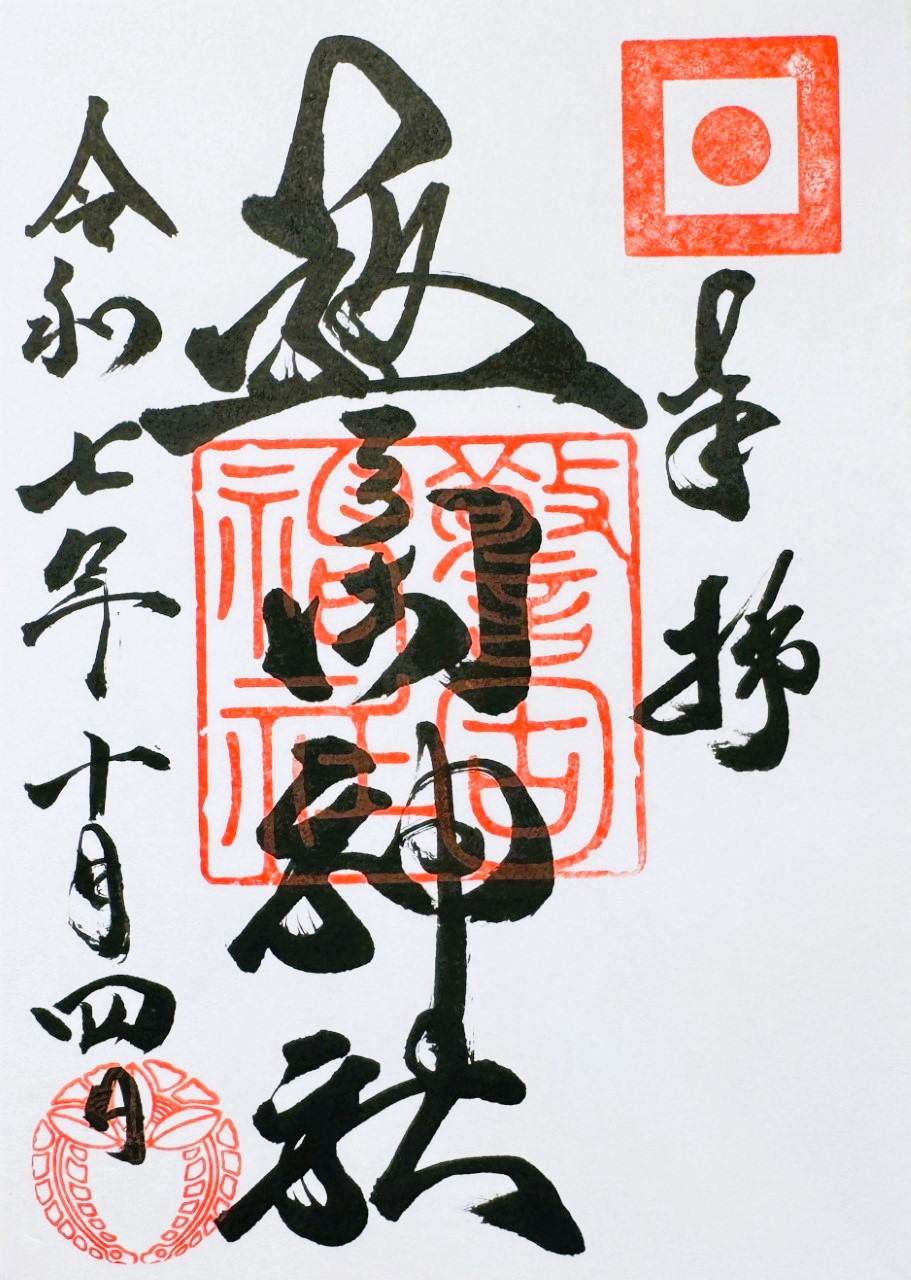

岡山県総社市にある「備中国総社宮」は、古代より地域の中核的な役割を果たし、地名の由来にもなっている神社です。その長い歴史を象徴するかのような旧字体で記される朱印・墨書きが美しい伝統的なデザインの御朱印を、特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

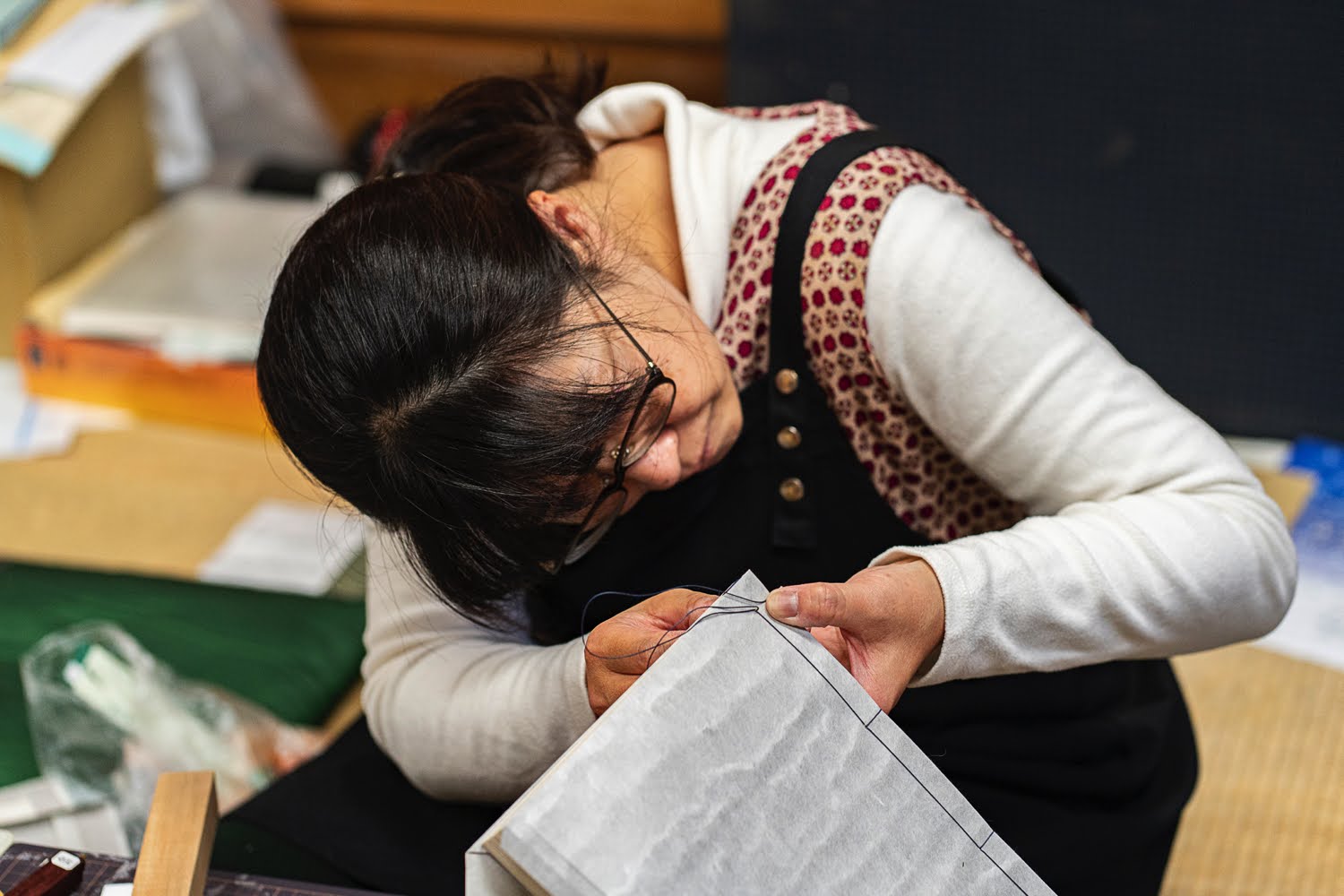

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」は、古来の和装本の製本手法である「袋綴じ」によって製本しています。軽くしなやかに仕上げることができるので壊れにくく、持ち運びや開閉の機会が多い納経帳・御朱印帳に適しています。

福岡県福岡市中央区にある「警固神社」は、繁華街・天神エリアの中心部に立地する古社です。長い歴史と御祭神三柱の御神徳を物語る2種類の紋の朱印がおされる基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた限定御朱印、末社・近隣神社の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

皇室の祖先や歴代天皇を祭神とするなど皇室とゆかりが深い「神宮」が、全国に24社あります。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで取り上げたいくつかの神宮の、天皇家ゆかりの御朱印の情報をまとめました。