- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市右京区にある「仁和寺」は、皇室とゆかりの深い古刹で、真言宗御室派の総本山として信仰をあつめ、格式高い伽藍と広大な境内などが評価されユネスコ世界文化遺産にも登録されています。「旧御室御所」「御室弘法大師」と墨書きされた御朱印からは、仁和寺の歴史と信仰が伝わってきます。

スポンサーリンク

京都府京都市右京区にある「仁和寺(にんなじ)」は、皇室ゆかりの門跡寺院(もんぜきじいん)として知られ、長い歴史の中で高い格式を誇ってきました。

門跡寺院とは、皇族や公家が住職を務めたお寺のことをいいます。「門跡」という言葉は、もともと仏教の正式な後継者を意味していましたが、鎌倉時代以降は、格式ある寺院そのものを指すようになりました。

仁和寺の始まりは、平安時代の仁和2年(886年)、第58代光孝天皇(こうこうてんのう)の願いによって建立が始まったことにさかのぼります。光孝天皇の没後、その遺志を継いだ第59代宇多天皇(うだてんのう)が、仁和4年(888年)に完成させ、当時の元号にちなんで「仁和寺」と名付けられました。

宇多天皇はのちに出家して仁和寺に入り、初代の門跡(住職)となります。それ以降、仁和寺では代々、出家した皇族が門跡を務めるようになり、平安から鎌倉時代にかけて、門跡寺院として高い格式を誇りました。

しかし、室町時代の応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱(おうにんのらん)で、建物の多くが焼失してしまいます。江戸時代になり、第21代門跡の覚深法親王(かくしんほっしんのう)が、三代将軍徳川家光(とくがわいえみつ)に再興を願い出て、正保3年(1646年)に伽藍の再建が完成しました。

その後も、門跡寺院としての伝統を守っていた仁和寺ですが、慶応3年(1867年)には、第30代門跡の純仁法親王(じゅんにんほっしんのう)が僧侶の身を離れて皇族としての生活に戻り、仁和寺で皇族が門跡をつとめる歴史は幕を閉じました。

昭和時代には真言宗御室派の総本山となり、現代においても信仰の中心的な役割を担う大寺院としての歴史は続いています。

また、仁和寺の歴史的意義や、江戸時代の特徴的な様式を現代に伝える建築物・庭園などの貴重な文化財を多数有していることなどが評価され、平成6年(1994年)には「古都京都の文化財」の構成資産の一つとしてユネスコ世界文化遺産に登録されました。

※世界遺産「古都京都の文化財」の構成寺社の御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

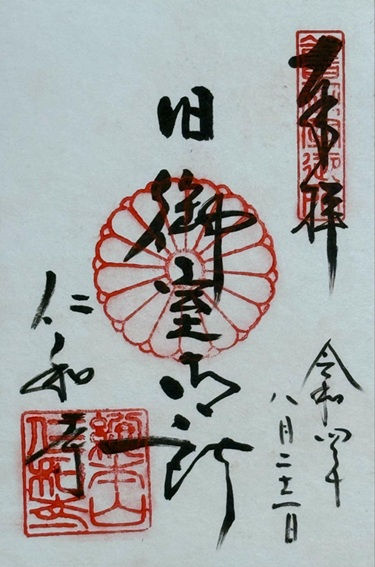

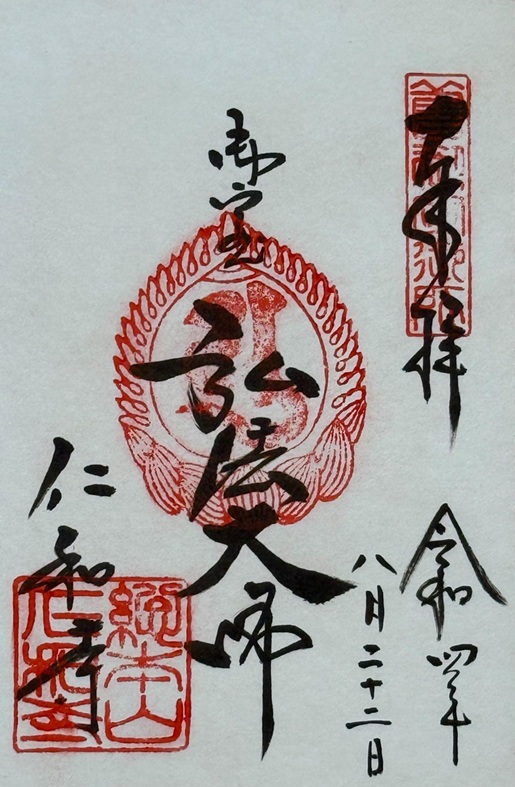

仁和寺では、期間限定の切り絵御朱印や、宇多天皇ゆかりの黒猫をモチーフにした御朱印など、様々な種類の御朱印が授与されていますが、私は「旧御室御所」と「御室弘法大師」の御朱印を直書きでいただきました。志納料はそれぞれ300円でした。

「旧御室御所(きゅうおむろごしょ)」の御朱印は、「奉拝」「参拝日付」「旧御室御所」「仁和寺」の墨書きに「舊御室御所(舊は旧の古い字体)」「菊の御紋」「総本山仁和寺」の朱印がおされるデザインです。

御朱印の中央には「旧御室御所」と記されていますが、現在の仁和寺周辺の地名にも「御室(おむろ)」という名がのこっています。

もともと「室(むろ)」は、僧侶が暮らす場所を指す言葉でしたが、そこに天皇家や高貴な方に使われる「御(お)」が付いて、「門跡が住むところ」という意味になりました。

延喜4年(904年)には、出家して門跡になられた宇多天皇が、仁和寺の伽藍の南西に御室を造営して移り住みました。その後、御室には、勅使門(ちょくしもん)や大きな儀式を行うための宸殿(しんでん)、御殿、そして天皇の行幸を迎えるための庭園なども整えられました。こうして、仁和寺は「御室御所(おむろごしょ)」と呼ばれるようになりました。

仁和寺で皇族が住職をつとめる歴史は江戸時代の末に終わりましたが、境内には今もなお、皇室とのゆかりを感じられる場所が多くのこされていて、御朱印におされる皇室の紋「十六葉八重表菊(じゅうろくようやえおもてぎく)」も皇室と仁和寺のつながりを象徴しています。

「御室弘法大師(おむろこうぼうだいし)」の御朱印は、「奉拝」「参拝日付」「御室弘法大師」「仁和寺」の墨書きに「舊御室御所」「弘法大師をあらわす梵字(ユ)」「総本山仁和寺」の朱印がおされるデザインです。

仁和寺は、京都にある東寺(とうじ)、神光院(じんこういん)とともに「三弘法(さんこうぼう)」と呼ばれ、弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)と特にゆかりの深い寺院のひとつに数えられています。

※東寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「東寺」の「弘法大師空海」の教えを伝える御朱印

仁和寺と弘法大師は、真言宗という信仰を通して深い関わりを持っています。

宇多天皇は退位後に出家し、真言宗の僧・益信(やくしん)から仏教の正式な儀式を受けて、弘法大師の教えに基づく信仰に入りました。そして仁和寺は真言宗の寺院として発展し、現在では真言宗御室派の総本山となっています。

仁和寺の境内には、弘法大師を祀る御影堂(みえいどう)が建てられ、また、弘法大師が唐から持ち帰ったと伝わる国宝「三十帖冊子(さんじゅうじょうさっし)」も大切に受け継がれています。

こうした歴史と信仰の流れを背景に、仁和寺では弘法大師にちなんだ「御室弘法大師」の御朱印も授与されています。

仁和寺の象徴ともいえるのが、優美な姿を見せる五重塔と、春になると境内を華やかに彩る「御室桜(おむろざくら)」です。

仁和寺の境内にそびえる五重塔は、江戸時代の寛永21年(1644年)に建立されました。高さは塔身32.7m、総高36.18mあります。上から下まで、各層の大きさにあまり差がない構造は、京都・東寺の五重塔にも見られる特徴で、どの角度から見ても美しい佇まいを感じさせます。

仁和寺は、春になると染井吉野やしだれ桜など多くの桜で飾られます。その中でも、境内の中心には御室桜と呼ばれる、遅咲きで有名な桜が咲き誇り、堂々とした五重塔との対比が、春の仁和寺ならではの印象的な風景を生み出します。この桜の林は江戸時代から庶民に親しまれ、数多くの和歌にも詠まれており、大正13年(1924年)には国の名勝に指定されました。

この投稿をInstagramで見る

御朱印巡り好きの人の間で人気になっている仁和寺の切り絵御朱印や宇多天皇ゆかりの黒猫がデザインされた御朱印に、春限定の桜バージョンが登場するなど、春の仁和寺は話題に事欠きませんので、時期をあわせてぜひ参拝してみてください。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

仁和寺は、平安時代に宇多天皇によって創建された皇室ゆかりの門跡寺院で、境内には優美な五重塔、春に境内を彩る御室桜など、見どころも豊富です。参拝の後は、皇室とのゆかりを感じられる御朱印や、真言宗の開祖である弘法大師空海にちなんだ御朱印をいただいて、長い歴史と格式にふれながら境内をじっくりと巡ってみてください。

※仁和寺の近隣にあり、同じく世界文化遺産に登録されている金閣寺と龍安寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「金閣寺」の美しく輝く「金閣」を表す「舎利殿」の御朱印

【御朱印情報】京都府「龍安寺」の枯山水庭園「石庭」と禅の教えが記される御朱印

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

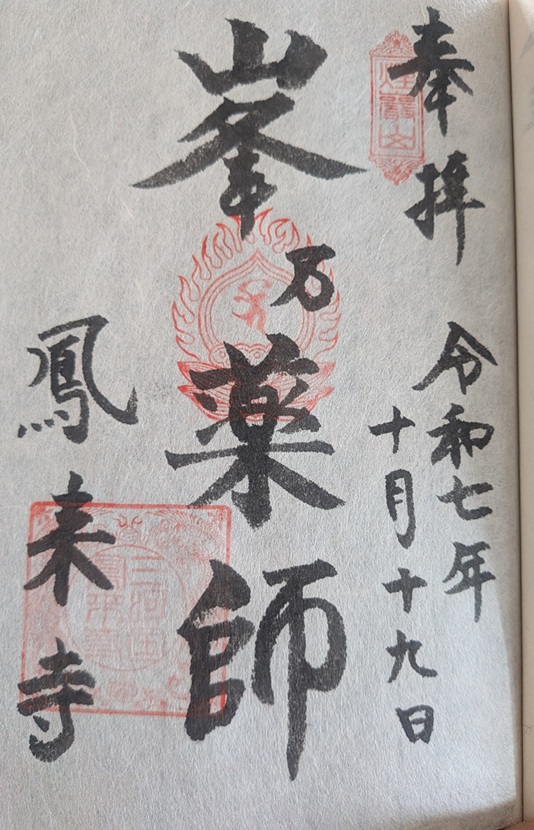

愛知県新城市にある「鳳来寺」は、飛鳥時代創建と伝わる古寺です。江戸幕府初代将軍・徳川家康の母・於大の方がの願いを叶えた薬師如来を祀る寺院です。御本尊の由来が書かれた御朱印の他に、秋を彩る紅葉をイメージした切り絵御朱印も授与されています。 (さらに…)

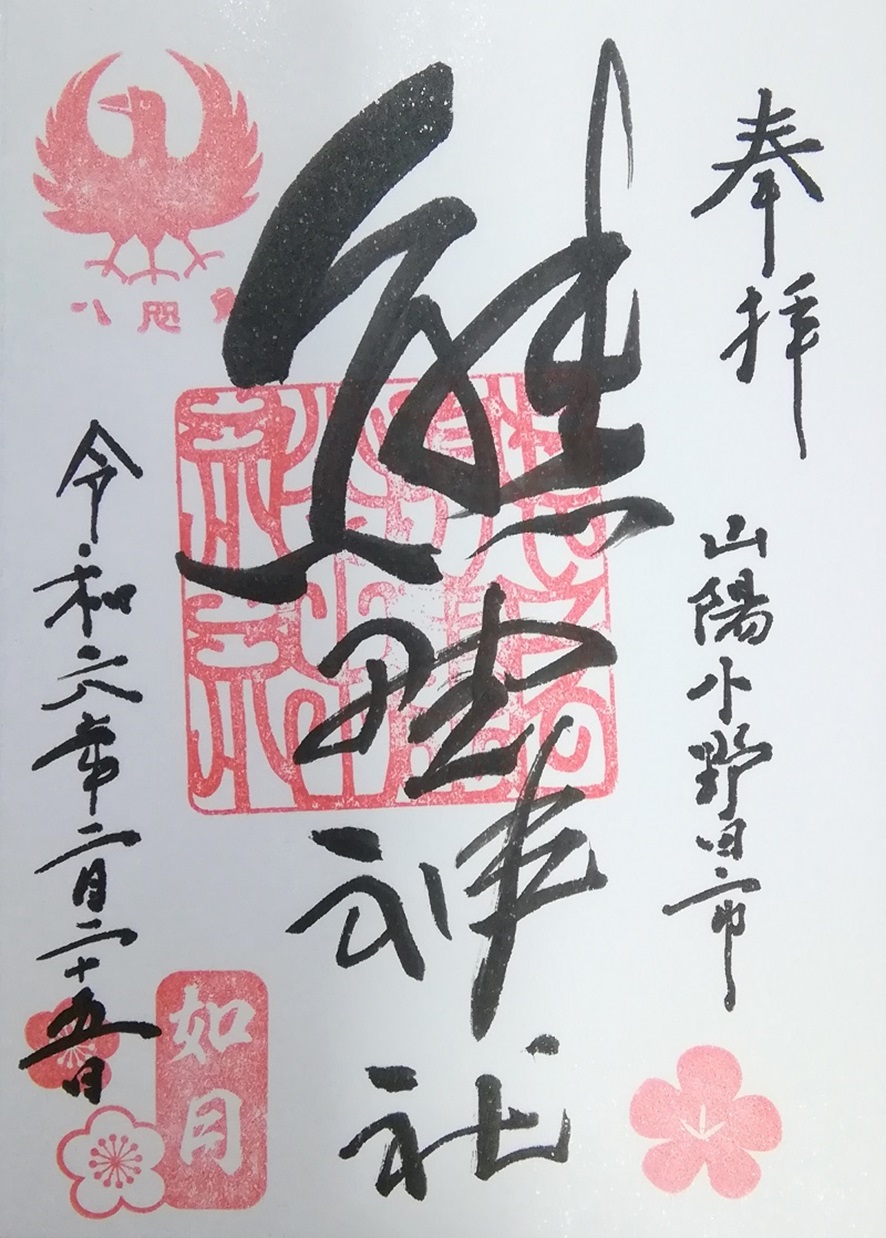

山口県山陽小野田市にある「熊野神社」は、全国の熊野神社の総本宮である「熊野本宮大社」から勧請した神社です。熊野本宮大社のシンボルである「八咫烏」がデザインされ御朱印や、月替わりや季節替わりの多彩な御朱印をいただけます。

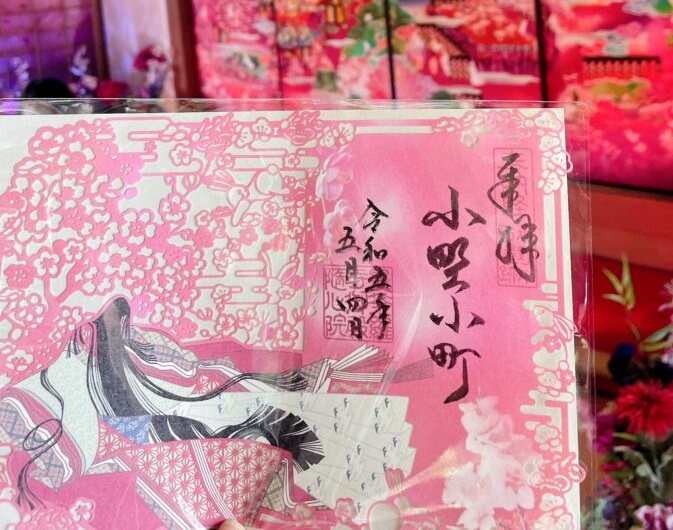

京都府京都市にある「隨心院」は、小野小町ゆかりの寺院として知られ、近年はフォトジェニックな空間演出や可愛らしい授与品が人気です。定期的に授与される限定の御朱印は趣向が凝らされていて、御朱印巡りでも注目のスポットです。

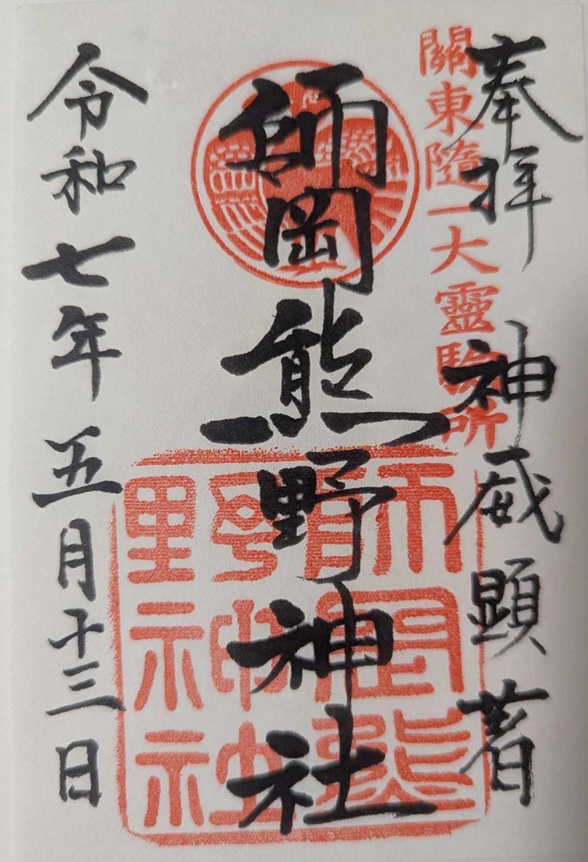

神奈川県横浜市港北区にある「師岡熊野神社」は、関東における熊野信仰の発祥の地とされる神社です。熊野信仰のシンボル「八咫烏」の朱印がおされる御朱印をいただくことができ、日本サッカー協会が八咫烏をシンボルとしていることから「サッカー神社」とも呼ばれています。