- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

香川県善通寺市にある「讃岐宮(さぬきのみや)」は、香川県出身の戦没者を祀る香川縣護國神社と隣接する神社の総称です。直書きと書き置き合わせて5種類の御朱印があり、「さぬき十五社」の讃岐宮の御朱印と、隣接する乃木神社の御朱印を、オーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

スポンサーリンク

香川県善通寺市にある「讃岐宮(さぬきのみや)」は、境内に祀られている香川縣護國神社、乃木神社、先賢堂、警察消防招魂社、日本一社交通神社を総称した名称です。

讃岐宮のうち、メインとなる香川縣護國神社は、明治10年(1877年)に建立された「丸亀招魂社(まるがめしょうこんしゃ)」が元となっており、昭和13年(1938年)に内務大臣指定の護国神社となりました。昭和16年(1941年)に香川県民の勤労奉仕によって現在の社殿が完成しました。

御祭神は明治維新以来、国のために殉じた香川県出身者35,800余柱の英霊です。また、消防や警察などの殉職者も相殿(あいどの、神社の社殿に主祭神とともに祀られる神)として祀られています。

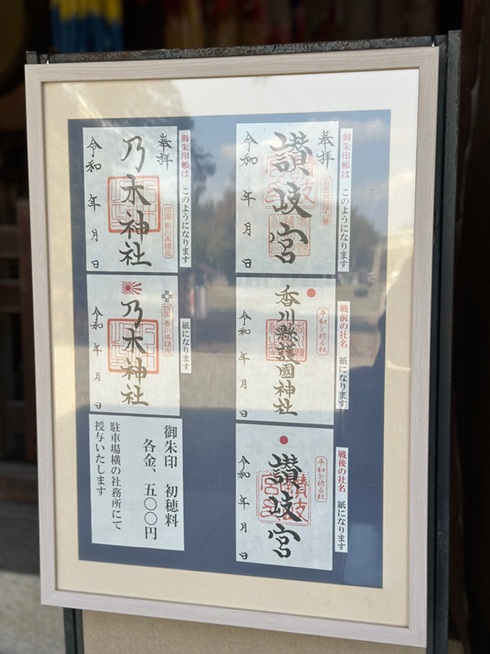

讃岐宮では、御朱印帳に直書きしていただけるものと書き置きでいただけるもの、あわせて5種類の御朱印があります。私が今回参拝した際には、直書きしていただける2種類の御朱印をいただきました。

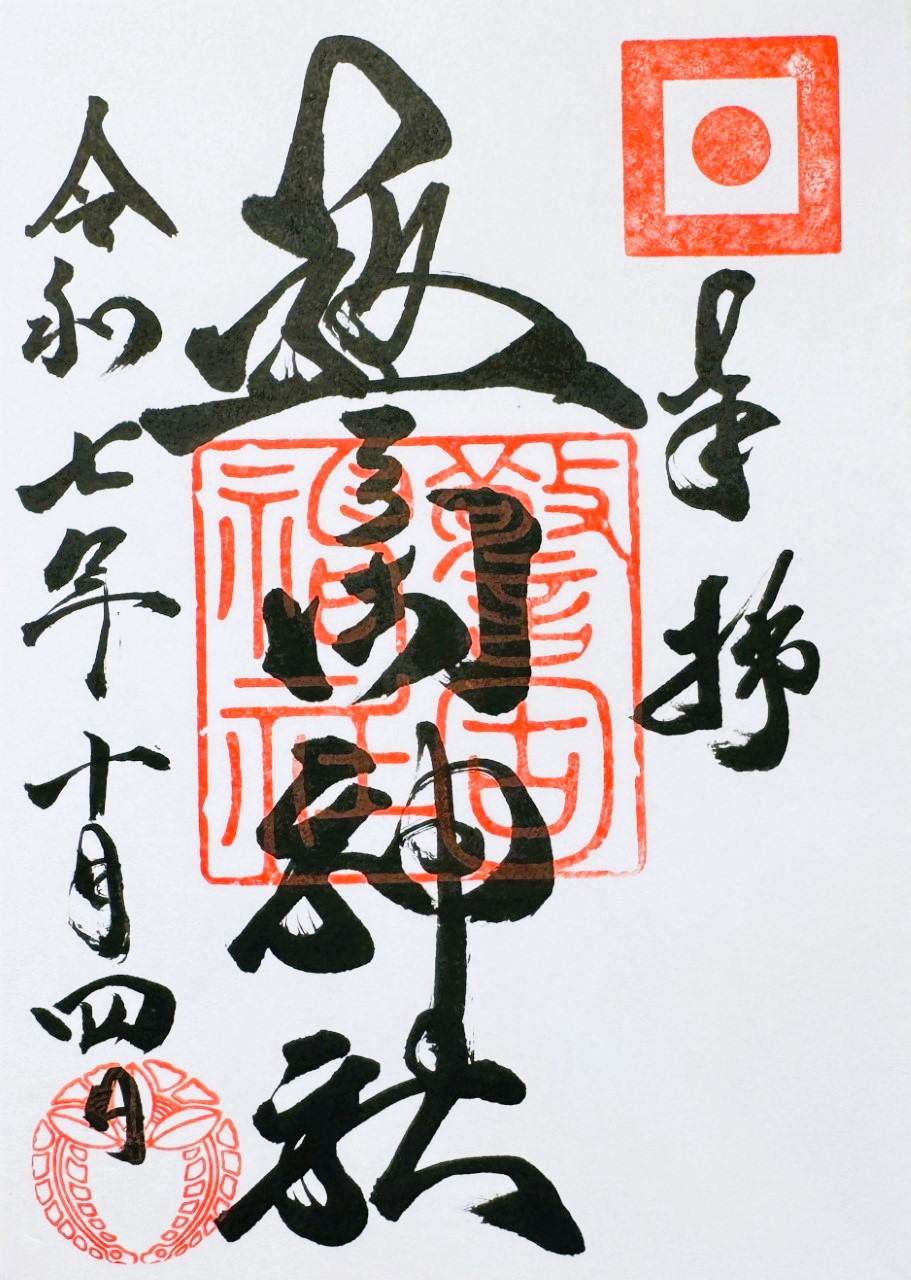

私が持参した御朱印帳に書き入れていただいた讃岐宮の御朱印は、右上に「奉拝」、中央に「讃岐宮」、左側に参拝した日付の墨書きがあり、印は右に「さぬき十五社第十二番」、中央上に「讃岐宮之印」、中央下に「香川縣護國神社之印」がおされています。

乃木神社の御朱印は、右上に「奉拝」、中央に「乃木神社」、左側に参拝した日付の墨書きがあり、印は右側に「四国 香川県鎮座」、中央に「乃木神社之印」がおされています。

讃岐宮の御朱印におされている「さぬき十五社」の印は、香川県内の歴史ある神社で構成されている神社巡りのことで、讃岐宮は12番目にあたります。讃岐宮が地域で大切にされ、重要な役割を担ってきたことが、この朱印にあらわれています。

※さぬき十五社の構成神社のうち、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで以下の5社が紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

第1番白鳥神社(しろとりじんじゃ): 【御朱印情報】香川県「白鳥神社」の季節や行事にちなんだモチーフの御朱印

第6番田村神社(たむらじんじゃ): 【御朱印情報】四国の「一の宮巡り」と御朱印一覧

第7番冠纓神社(かんえいじんじゃ): 【御朱印情報】陰陽師・安倍晴明ゆかりの香川県「冠纓神社」のカラフルな御朱印

第8番滝宮天満宮(たきのみやてんまんぐう): 【御朱印情報】香川県「滝宮天満宮」の学問の神様「菅原道真」ゆかりの御朱印

第13番金刀比羅宮(ことひらぐう): 【御朱印情報】香川県「金刀比羅宮(こんぴらさん)」の本宮と奥社で授与されるアート御朱印

讃岐宮社務所で御朱印をいただける「乃木神社(のぎじんじゃ)」は、香川縣護國神社のすぐ隣に鎮座しています。乃木神社には明治時代に活躍した日本陸軍の軍人・乃木希典(のぎまれすけ)大将と静子夫人が祀られています。

乃木希典は、長州藩(現在の山口県萩市)の武士の家に生まれ、日露戦争(1904年〜1905年)で第三軍司令官として旅順(りょじゅん、中国北東部に位置する港町)攻略戦を指揮したことで知られています。明治天皇に忠誠を尽くした人物として当時の日本国民にも尊敬されていて、明治天皇の崩御翌日(1912年9月13日)に自宅で静子夫人とともに殉死しました。この出来事が明治時代の武士道精神の象徴として社会に大きな衝撃を与え、乃木夫妻を祀る神社が全国各地に建立されました。

善通寺市に乃木神社が建立された理由は、乃木大将が讃岐宮に隣接する陸上自衛隊第14旅団善通寺駐屯地の前身である陸軍第11師団の初代師団長であったためです。

※乃木希典と善通寺市の関係に関して、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【76番札所金倉寺】「智証大師円珍」生誕の地は乃木将軍の宿舎にも使われたお寺

【76番札所金倉寺】陸軍第11師団初代師団長「乃木希典」との関わり

讃岐宮と乃木神社の御朱印は、私がオーダーメイドの注文をして制作したオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。私の千年帳はセミオーダーで選べるサイズのうち小判サイズ(縦200mm×横142mm)を選択しましたが、一般的な御朱印帳(180mm×120mm)よりも一回りほど大きいサイズで、小判とはいえ文字や印の配置に窮屈感がありません。

千年帳の本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「三椏紙(みつまたし)」という表面が滑らかなものを選択しました。三椏紙の少し茶色味がかった素朴な色合いに墨の黒と朱印がくっきりと映えて、書きあがった御朱印が一層美しく見えました。

※千年帳のサイズ・本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されていますので、ご参照ください。

讃岐宮は、香川県出身の戦没者を祀る神社として創建され、すぐ隣には日露戦争で活躍した乃木希典大将を祀る乃木神社もあります。かつては軍都としての役割を担い、現代においても陸上自衛隊駐屯地がおかれている善通寺市の歴史を深く感じることができる神社です。直書き・書き置き合わせて5種類の御朱印をいただくことができるので、香川県で御朱印巡りをするときには参拝をおすすめします。

※近隣にある弘法大師空海ゆかりの善通寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】香川県「善通寺」の真言宗十八本山1番札所の御朱印

※栃木県で乃木希典を祀る那須乃木神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】栃木県「那須乃木神社」の軍人・乃木希典にちなんだ多彩なアート御朱印

※四国の他3県にある護国神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛媛県「愛媛県護国神社」の千年帳にいただいた伝統的な御朱印

【御朱印情報】徳島県「徳島県護国神社」の千年帳にいただいた達筆な御朱印

【御朱印情報】高知県「高知県護国神社」の明治維新由来の「菊花紋」の朱印がおされる御朱印

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

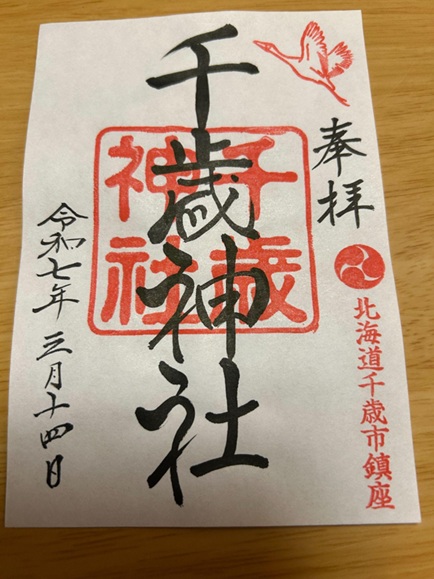

北海道千歳市にある「千歳神社」は、千歳の街を見下ろす高台の緑豊かな森に囲まれた立地で、千歳市民の憩いの場になっている神社です。昔はこの地域で多くの鶴が飛び交っていた歴史を感じることができる、鶴の朱印が特徴的な御朱印をご紹介します。

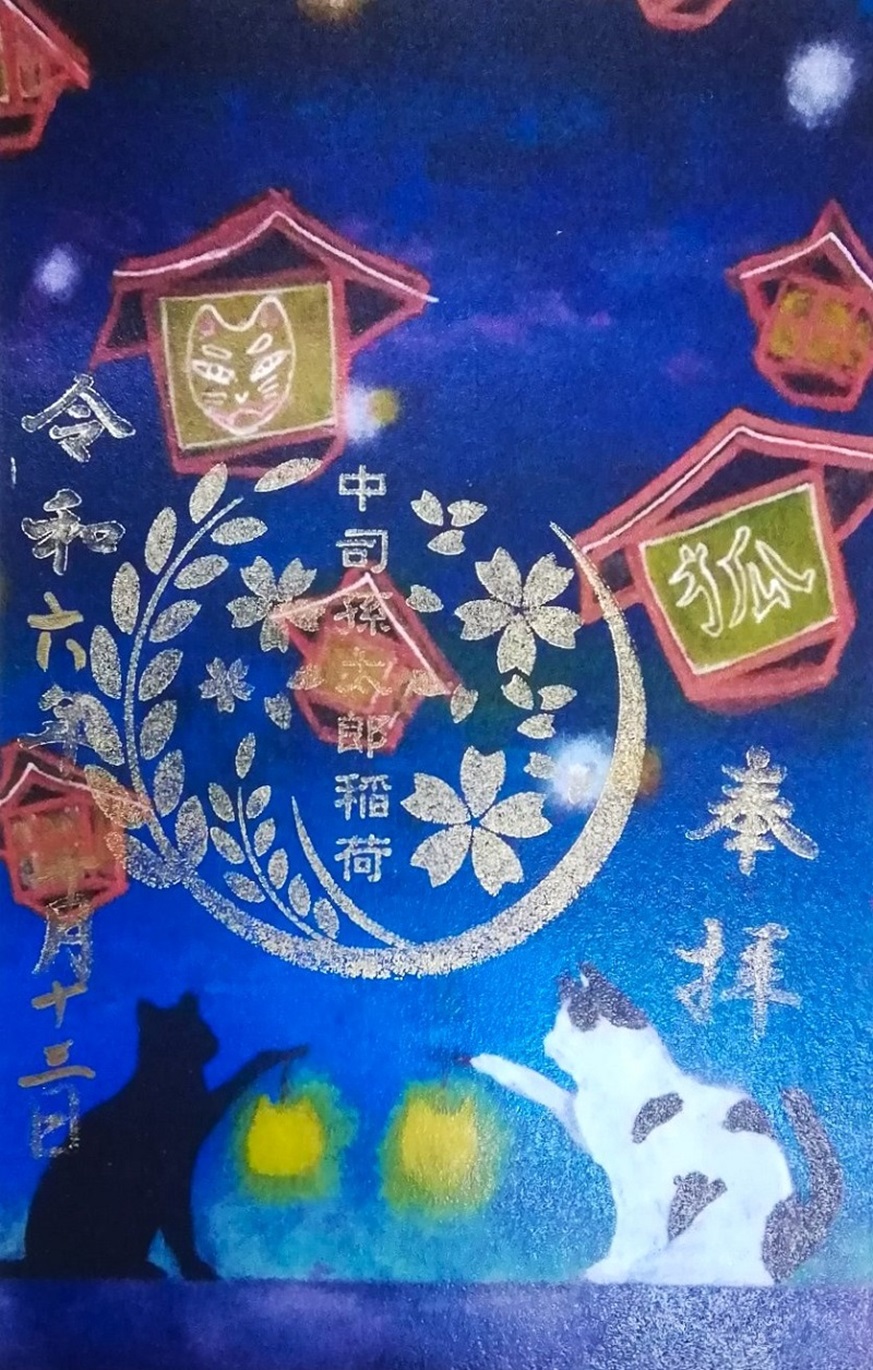

福岡県福岡市中央区の西公園内にある「中司孫太郎稲荷神社」は、近未来的な夜のライトアップが話題で「サイバー神社」とも呼ばれています。ライトアップをモチーフにした御朱印など、デザイン性豊かな多種多様な御朱印が授与されています。

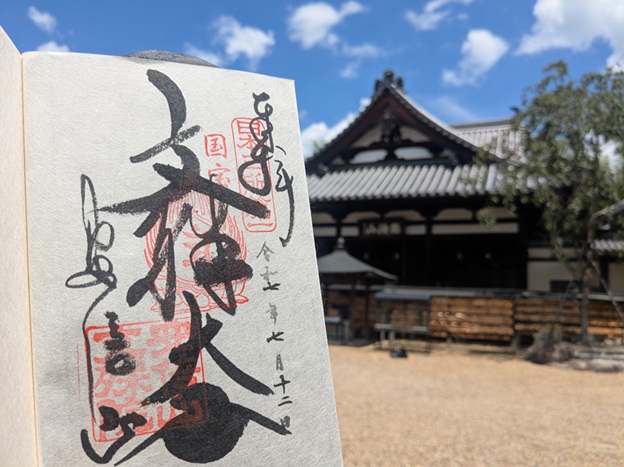

奈良県桜井市にある「安倍文殊院」は、飛鳥時代創建と伝わる古刹です。御本尊・文殊菩薩は「日本三文殊」のひとつに数えられ、騎獅文殊菩薩像が国宝に指定されていることが記される基本の御朱印のほか、陰陽師・安倍晴明ゆかりの限定御朱印も授与されています。

福岡県福岡市中央区にある「警固神社」は、繁華街・天神エリアの中心部に立地する古社です。長い歴史と御祭神三柱の御神徳を物語る2種類の紋の朱印がおされる基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた限定御朱印、末社・近隣神社の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。