- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

徳島県上板町にある「安楽寺」は、四国八十八ヶ所霊場の第6番札所として知られる寺院です。四国八十八ヶ所霊場の御本尊・薬師如来の御朱印のほか、温泉のお湯で墨をすって浄書される「温泉の御朱印」が年に数回授与されていて、お正月にいただいた「干支の御朱印」や「初薬師の御朱印」をご紹介します。

スポンサーリンク

徳島県上板町にある「安楽寺(あんらくじ)」は、四国八十八ヶ所霊場第6番札所として知られている高野山真言宗の寺院です。

※高野山真言宗の総本山である金剛峯寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】和歌山県「高野山金剛峯寺」の真言宗の開祖「弘法大師空海」ゆかりの御朱印

寺伝によれば、今から1200年以上前の奈良時代初期の弘仁6年(815年)に弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)が堂宇を建立し、薬師如来像を刻んで祀ったのが始まりとされています。当時は現在お寺がある場所から2kmほど離れた「安楽寺谷」という場所に立地していたそうです。

戦国時代の天正年間(1573年~1592年)に、土佐(とさ、現在の高知県)の戦国武将・長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)による四国平定の兵火の影響で荒廃しました。 江戸時代に入って万治年間(1658年~1661年)に、現在地にあった駅路寺(えきろじ)の瑞運寺(ずいうんじ)を併合して再建されています。

駅路寺とは、当時の徳島藩主・蜂須賀家がお遍路さんや旅人の利便性のために、主要街道沿いの寺院に宿や食事を提供するよう定めた制度で、安楽寺を含む8ヶ寺が指定されていました。現在も安楽寺には宿坊(しゅくぼう、お寺に併設された宿泊施設)があり、四国八十八ヶ所霊場巡礼において、徳島県鳴門市にある1番札所霊山寺(りょうぜんじ)から巡礼を始めたお遍路さんが初日の夜に宿泊するパターンが多いそうです。

※霊山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】四国八十八ヶ所霊場1番札所「霊山寺」のお遍路スタートの御朱印

安楽寺では、四国八十八ヶ所霊場第6番札所の御朱印のほか、さまざまな種類の御朱印が授与されています。

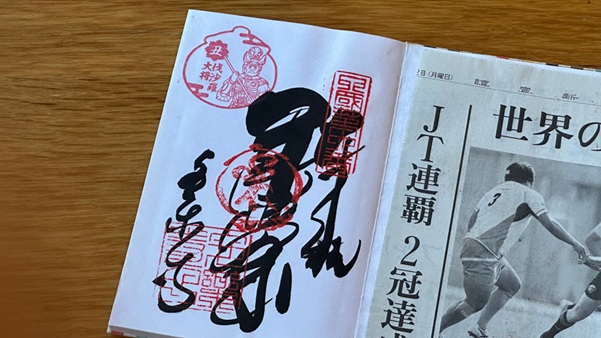

基本となる第6番札所の御朱印は、右側に「奉納」、中央に御本尊の「薬師如来」、左側に「安楽寺」と墨書きされ、朱印は右上に「四国第六番」、中央に薬師如来を表す梵字「バイ」、左下に「安楽寺印」がおされるデザインです。左上のスタンプは自分でおせるようになっていて、その年の干支を守護する十二神将の印が用意されています。写真の御朱印は、干支スタンプが始まった令和3年(2021年)の丑年に参拝したときにいただいたものなので、伐沙羅大将(ばさらたいしょう)がデザインされています。

御朱印に記される御本尊・薬師如来には、以下のような話が伝わっています。

昭和37年(1962年)、愛知県尾西市の水谷しづさん(当時49歳)は、脊髄カリエスの難病にかかり床についていて、安楽寺の住職は、夫の繁治さんに病床で苦しむしづさんを伴い、お遍路をすることを勧めました。二人はお遍路の旅を決行したところ、不思議にも巡礼の途中にしづさんの難病が快癒し、現在安楽寺に祀られている御本尊・薬師如来像は、その報恩のために奉納されたものなのだそうです。43cmほどの古来の御本尊は胎内仏として現在の御本尊の中に納められています。

病気を治し、健康を授ける仏様として信仰されている薬師如来の御利益を体現したエピソードで、安楽寺の薬師如来を参拝し、ご縁を結んだ証である御朱印をいただけば、同じような御利益が期待できそうな気持ちになります。

安楽寺の山号は「温泉山」で、その名の通り境内に温泉が湧いています。

安楽寺で年に数回授与されている特別御朱印は、温泉で墨をすって浄書されているもので、「温泉の御朱印」と呼ばれています。

私は令和7年(2025年)のお正月に特別御朱印をいただきました。

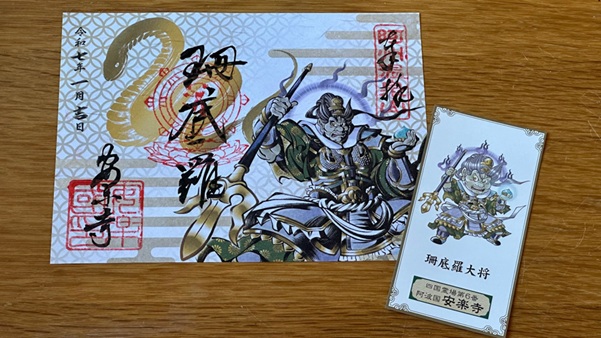

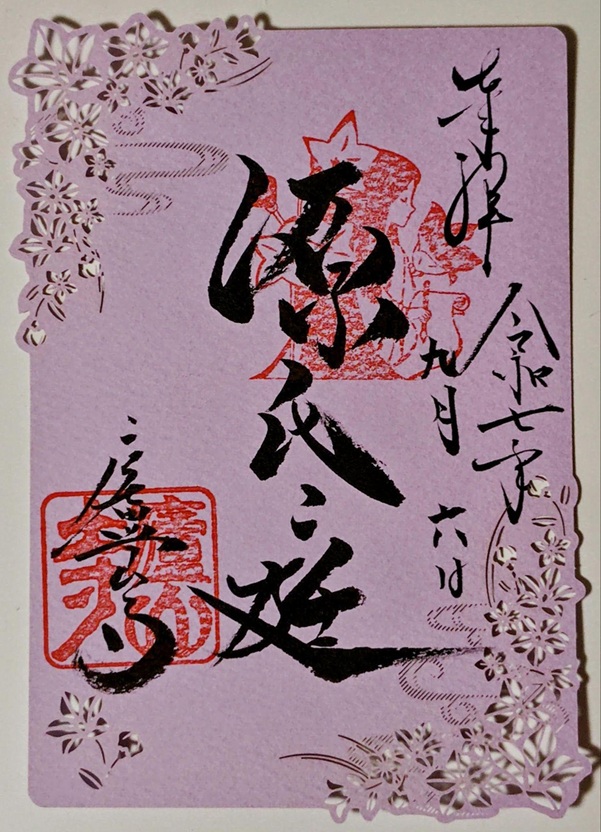

安楽寺の御本尊である薬師如来は「薬師十二神将」に守護されており、十二神将にはそれぞれ干支があてはめられています。令和7年は巳年を守護する「珊底羅大将(さんていらたいしょう)」のデザインです。墨書きは右上に「奉納」、中央に「珊底羅」、左上に「令和七年一月吉日」、左下に「安楽寺」と書かれ、朱印は右上に「阿州温泉山」、中央に薬師如来を表す梵字「バイ」、左下に安楽寺の印がおされるデザインです。特別御朱印におされている寺印は、通常の御朱印とは違うタイプのものでした。御朱印におされている印の「阿州」は、安楽寺がある徳島県の旧国名「阿波(あわ)」を表しています。

お正月の御朱印には十二神将をデフォルメした特別な御影(おみえ)も付いていて、迫力のある御朱印と比べてみると、とても可愛らしい表情をしています。

安楽寺の御本尊である薬師如来は、毎月8日・12日が縁日(えんにち、神仏と深く縁を結ぶ日)ですが、新年を迎えて初めての御縁日は特別なもので「初薬師(はつやくし)」と呼ばれています。

安楽寺では、毎年1月に初薬師を記念して数量限定で初薬師の特別御朱印が授与されています。令和7年の特別御朱印は、イラストレーター冬野カモメさんがデザインしたもので、クリアバージョンと彩色バージョンの2種類がありました。私がいただいたクリアバージョンの御朱印は、絵の一部が透けているので、空や花など風景に御朱印をかざすと、違った雰囲気を楽しむことができます。

墨書きは右側に「奉納」、「令和七年元日」、「初薬師」、左側に「安楽寺」と書かれ、朱印は右側に「阿国温泉山」、鳳凰と薬師如来を表す梵字「バイ」、左側に安楽寺の印がおされるデザインで、こちらの御朱印も通常の御朱印とは違う寺印がおされていました。初薬師の御朱印におされている印の「阿国」は、お正月の御朱印の「阿州」と同様の意味で、安楽寺がある徳島県の旧国名「阿波(あわ)」を表しています。

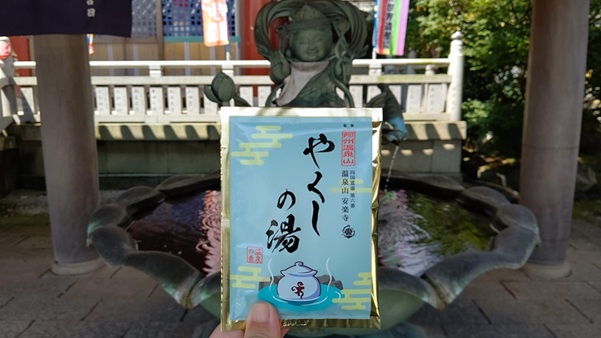

「温泉の御朱印」を授かると、おまけとして安楽寺の温泉の成分をもとに作られた入浴剤がもらえます。宿坊に泊まって温泉に入る機会はなかなかないと思いますが、入浴剤なら自宅で気軽に楽しめて、パッケージもかわいらしいので集める楽しみもあります。お正月には橙、夏にはレモンなど、季節に合わせて違う香りのものがいただけるので、ぜひチェックしてみてください。

安楽寺は、1200年以上の歴史があり、宿坊を備え境内に温泉が湧くお寺として知られています。四国八十八ヶ所霊場第6番札所の御朱印を基本に、温泉の湯を使って浄書された特別な御朱印「温泉の御朱印」も人気があります。年に数回さまざまなデザインで授与されていて、温泉の成分をもとに作られた入浴剤もいただけるので、ぜひ御朱印と合わせて楽しんでみてください。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

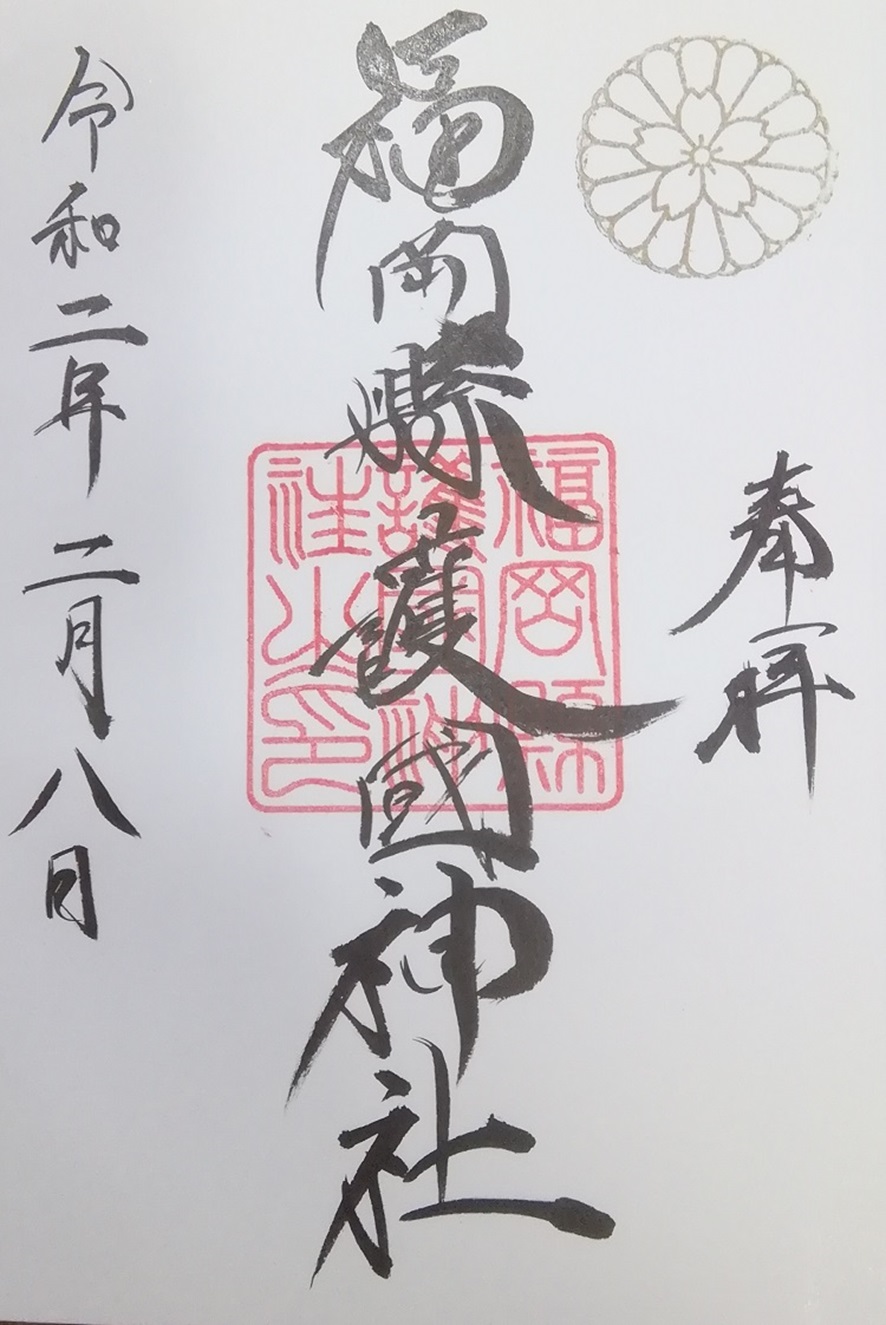

福岡県福岡市にある「福岡縣護国神社」は、幕末から昭和期までの福岡県に関係のある戦没者を祀る神社です。皇室と桜の名所に関係する神紋「十六八重菊に桜紋」の朱印が印象的な御朱印をいただくことができます。

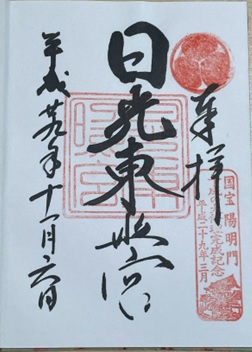

栃木県日光市にある「日光東照宮」は、徳川家康ゆかりの神社で、「日光の社寺」として二荒山神社や輪王寺らとともに世界遺産に登録されています。徳川家ゆかりの御朱印を本宮と奥宮でいただくことができます。

京都府京都市上京区にある「廬山寺」は、疫病退散の「角大師」として知られる元三大師良源によって創建された天台宗の寺院です。寺院が現在立地している場所は、平安時代の女流作家「紫式部」の屋敷跡として古典ファンにも注目され、紫式部にちなんだ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

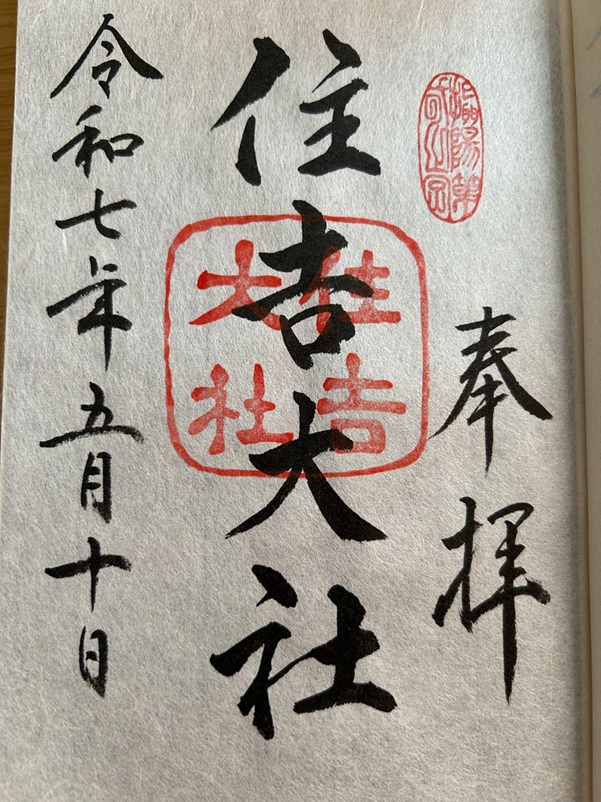

大阪府大阪市住吉区にある「住吉大社」は、全国の住吉神社の総本社として広く信仰をあつめる神社です。特別な御朱印帳「千年帳」にいただいた「摂陽第弌之宮」の朱印がおされ「摂津国一之宮」としての格式の高さを感じる達筆な御朱印と、話題になっている時期限定授与の刺繍御朱印をご紹介します。