- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

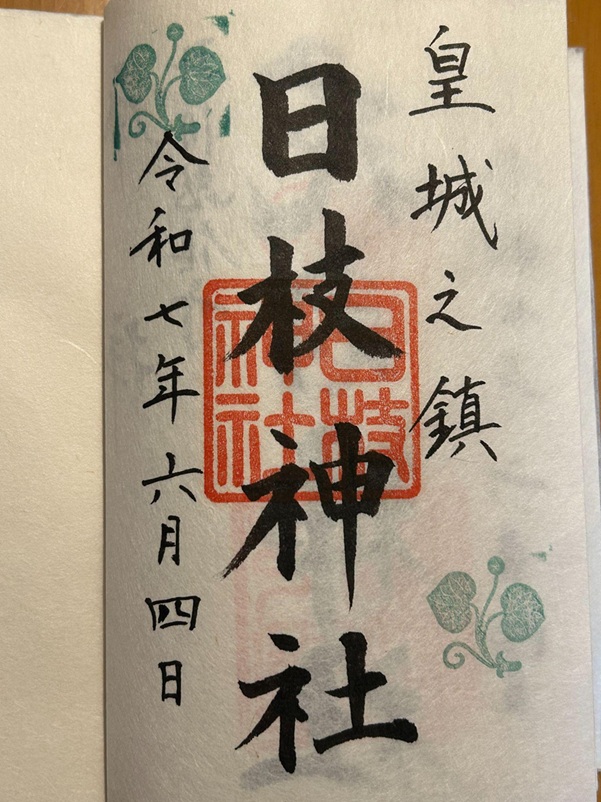

東京都千代田区にある「日枝神社」は、徳川幕府の江戸城、現代の皇居を守護する神社として長く信仰されています。御朱印のデザインは、神聖な紋とされる「双葉葵」が印象的で、「皇城之鎮」の墨書きに神社の歴史や役割、格式の高さが凝縮されています。

スポンサーリンク

東京都千代田区、東京の政治・経済の中心地・永田町の高層ビルに囲まれた中の緑豊かな鎮守の杜に鎮座するのが「日枝神社(ひえじんじゃ)」です。その歴史は古く、鎌倉時代初期には存在が確認されています。戦国時代の文明10年(1478年)、戦国武将・太田道灌(おおたどうかん)が江戸城を築城するにあたり、川越の山王社を勧請し、江戸城内鎮守としたことで、江戸の街の繁栄の礎として大きな役割を果たしたのが、現在の日枝神社につながっていると伝わっています。

その後、江戸幕府初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)が江戸に入府してからは、江戸城の鎮守、そして徳川将軍家の産土神としてあつい崇敬を受け、「山王さん」として江戸の庶民からも親しまれました。明治維新後は、皇居を守護する「皇城の鎮(こうじょうのしずめ)」として、現代に至るまで東京の平和と繁栄を見守り続けています。

主祭神は、万物の生成化育を司る山の神「大山咋神(おおやまくいのかみ)」です。相殿には国常立神(くにのとこたちのかみ)、伊弉冉神(いざなみのかみ)、足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)が祀られています。厄除け、安産、縁結び、商売繁盛、社運隆昌など、幅広い御利益を授かれるといわれ、日々たくさんの参拝者が訪れています。

日枝神社の御朱印は社殿近くの授与所でいただくことができます。

右上は墨書きで「皇城之鎮(こうじょうのしずめ)」、中央には「日枝神社」の墨書きと朱印がおされ、左側は「参拝日」の墨書き、左上と右下に「双葉葵(ふたばあおい)」の神紋のスタンプがおされるのがデザインの特徴で、初穂料500円で持参した御朱印帳に直書きしていただけました。

「皇城之鎮」とは、日枝神社が「皇城(皇居)を鎮め護る神社」であることを示しています。

前述の通り、日枝神社は徳川江戸幕府の時代には江戸城の鎮守でした。明治時代になり、江戸城が皇居となると、その役割は引き継がれ、皇居鎮護の神社として位置づけられ、現在の日枝神社がある場所は皇居の裏鬼門の方角にあたります。このことから、「八方除け・方除け・旅行安全祈願」の神社としても信仰されています。

国家の中心を守り続けてきたという、日枝神社の矜持と役割がこの墨書きに凝縮されています。日枝神社の御朱印をいただくことは、国家安寧の祈りに触れることにもなるといえます。

左上と右下に緑色のスタンプが目立っていますが、これは日枝神社の神紋である「双葉葵」です。葵の葉が2枚、寄り添うようにデザインされていて、神社の人に直接お話をうかがったところ、神様とつながる意味があるとのことでした。

「葵」という植物は、古来より神聖なものとされてきました。その語源は「あふひ」であり、「神様と会う日(あふひ)」に通じるといわれ、神様をお迎えするための神聖な植物と考えられていたのです。

双葉葵の神紋で有名な神社として、京都府の賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ、通称:上賀茂神社(かみがもじんじゃ))と賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ、通称:下鴨神社(しもがもじんじゃ))が挙げられます。

日枝神社の主祭神・大山咋神の妻が賀茂御祖神社の祭神・玉依姫命(たまよりひめのみこと)」で、大山咋神と玉依姫命の間にできた子どもが賀茂別雷神社の祭神・賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)であることから、双葉葵の紋は日枝神社・賀茂別雷神社・賀茂御祖神社が祭神の関係が深いことも表しています。

※賀茂別雷神社と賀茂御祖神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」の「山城国一之宮」の双葉葵の御朱印

【御朱印情報】京都府「賀茂御祖神社(下鴨神社)」の「山城國一宮」の双葉葵の御朱印

なお、今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。

土佐手漉和紙の特に楮紙に書かかれる墨書きは、文字がくっきりと浮き出るように美しく、この御朱印の特に「日枝神社」の墨書きは何度見直してもほれぼれするくらいです。土佐手漉和紙は、1000年もつともいわれる保存性の高さが特徴なので、何年経過しても「日枝神社」の墨書きが美しく保たれると思うと、御朱印のありがたみがより一層感じられます。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

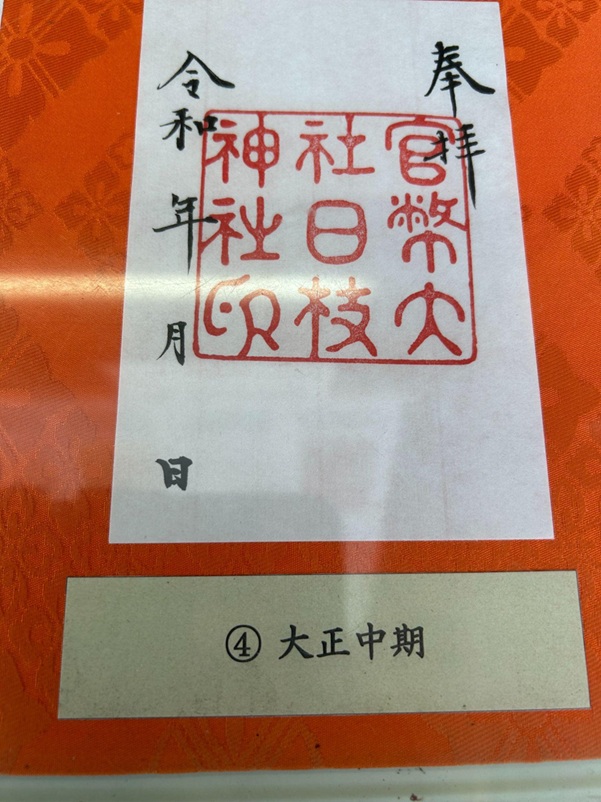

日枝神社の授与所の前には、年代ごとの御朱印の変遷がわかる展示があり、たいへん興味深かったです。

以下の写真は、大正時代中期に授与されていた日枝神社の御朱印のデザインです。現在の御朱印とは異なり、右上は「奉拝」の墨書き、中央は「官幣大社日枝神社印」の朱印、左側は参拝日の墨書きとなっていて、よりシンプルで伝統的なデザインです。

朱印にかかれている「官幣大社(かんぺいたいしゃ)」とは、旧社格の一つで、官(国)から幣帛(へいはく、神に捧げる供え物)の奉献を受ける格式の高い神社を表しています。

日枝神社の御朱印は、時代によって朱印の大きさや書体の雰囲気が少しずつ異なっており、御朱印のデザインが神社の歴史や時代背景をうつしだしているように感じました。過去の御朱印の展示を眺めることで、私がいただいた御朱印が一期一会のものであることをより強く感じ、日枝神社の参拝・御朱印拝受がより感慨深い体験になりました。

日枝神社を参拝し、御朱印をいただいた後は、見どころがたくさんある境内をぜひじっくりと散策してみてください。

日枝神社を訪れた際に見逃せないのが、貴重な文化財を収蔵する「宝物殿」です。

ここには、鎌倉時代の名工による国宝の太刀「則宗(のりむね)」をはじめ、徳川将軍家から奉納された刀剣類がずらりと並びます。歴代将軍が実際に用いたとされる刀や、精緻な装飾が施された逸品など、その一つひとつが日本の歴史の重みを今に伝えています。刀剣ファンならずとも、その美しさと迫力に圧倒されることでしょう。

他にも境内を進むと、本殿や拝殿の前に鎮座する神猿(まさる)像が目に留まります。

「魔が去る」「何事にも勝る」として古くから信仰を集める神様のお使いで、夫婦円満や子宝・安産の象徴とされる愛らしい子猿を抱いた像もあります。それぞれの像に込められた願いを感じながら、そっと撫でて御利益をいただきましょう。

また、「稲荷参道」も人気のスポットです。朱色の鳥居がトンネルのように続く光景は幻想的で、都心にいることを忘れさせてくれます。緑豊かな木々に囲まれた荘厳な社殿群と合わせて、心静かに散策しながら、江戸時代から続く徳川家のあつい信仰と、大都会東京の中心で人々を見守り続ける日枝神社の奥深い魅力をぜひ体感してみてください。

日枝神社は、江戸城・皇居を守り続け、現代にもつながる江戸・東京の街の発展に重要な役割を果たしてきた神社です。御朱印にも江戸から東京へと続く日本の中心地を守ってきたという、比類なき歴史と格式が刻まれているように感じました。「皇城之鎮」の墨書きは国家の安寧を、「双葉葵」の神紋は古より続く神聖な信仰を伝えてくれます。日枝神社に参拝し、御朱印をいただいて、その背景にある壮大な物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

※全国にある日吉神社・日枝神社・山王神社の総本宮である日吉大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】滋賀県「日吉大社」の比叡山の神の使い「神猿」が描かれる神聖な御朱印

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

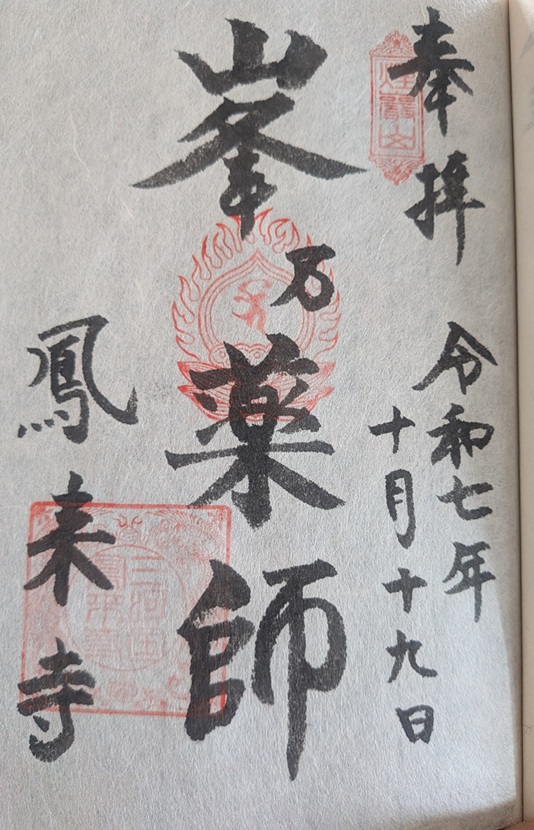

愛知県新城市にある「鳳来寺」は、飛鳥時代創建と伝わる古寺です。江戸幕府初代将軍・徳川家康の母・於大の方がの願いを叶えた薬師如来を祀る寺院です。御本尊の由来が書かれた御朱印の他に、秋を彩る紅葉をイメージした切り絵御朱印も授与されています。 (さらに…)

世界遺産「古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)」は、日本の文化的伝統の創出に決定的な役割を果たした建造物・庭園を有する17ヶ所の寺社・城郭で構成されています。構成資産を一覧とマップで掲載し、オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」のサイトで御朱印をご紹介した寺社の概要情報をまとめました。

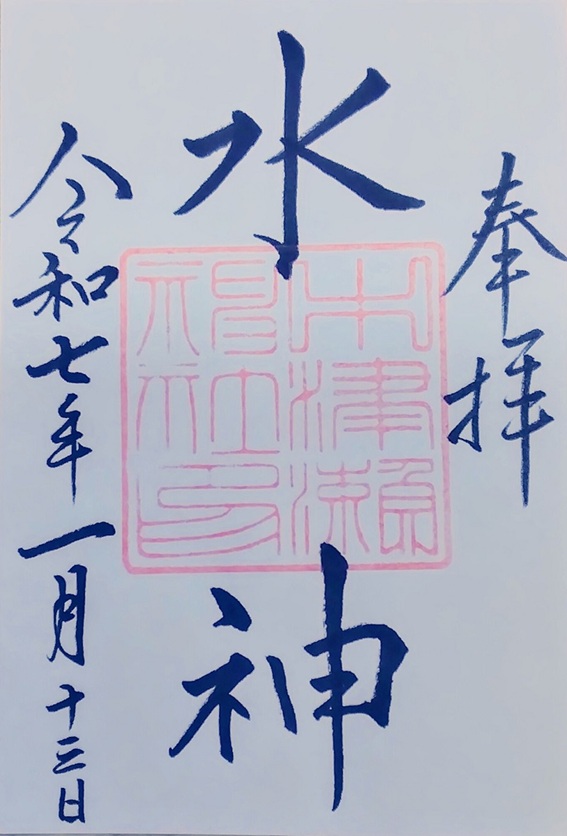

山口県宇部市にある「中津瀬神社」は、宇部市中心市街地に立地し、地元では「水神様」と呼ばれて親しまれている神社です。「水神」と大きく墨書きされる珍しい御朱印と、令和7年の干支「巳」にちなんだ可愛らしいアート御朱印をいただきました。

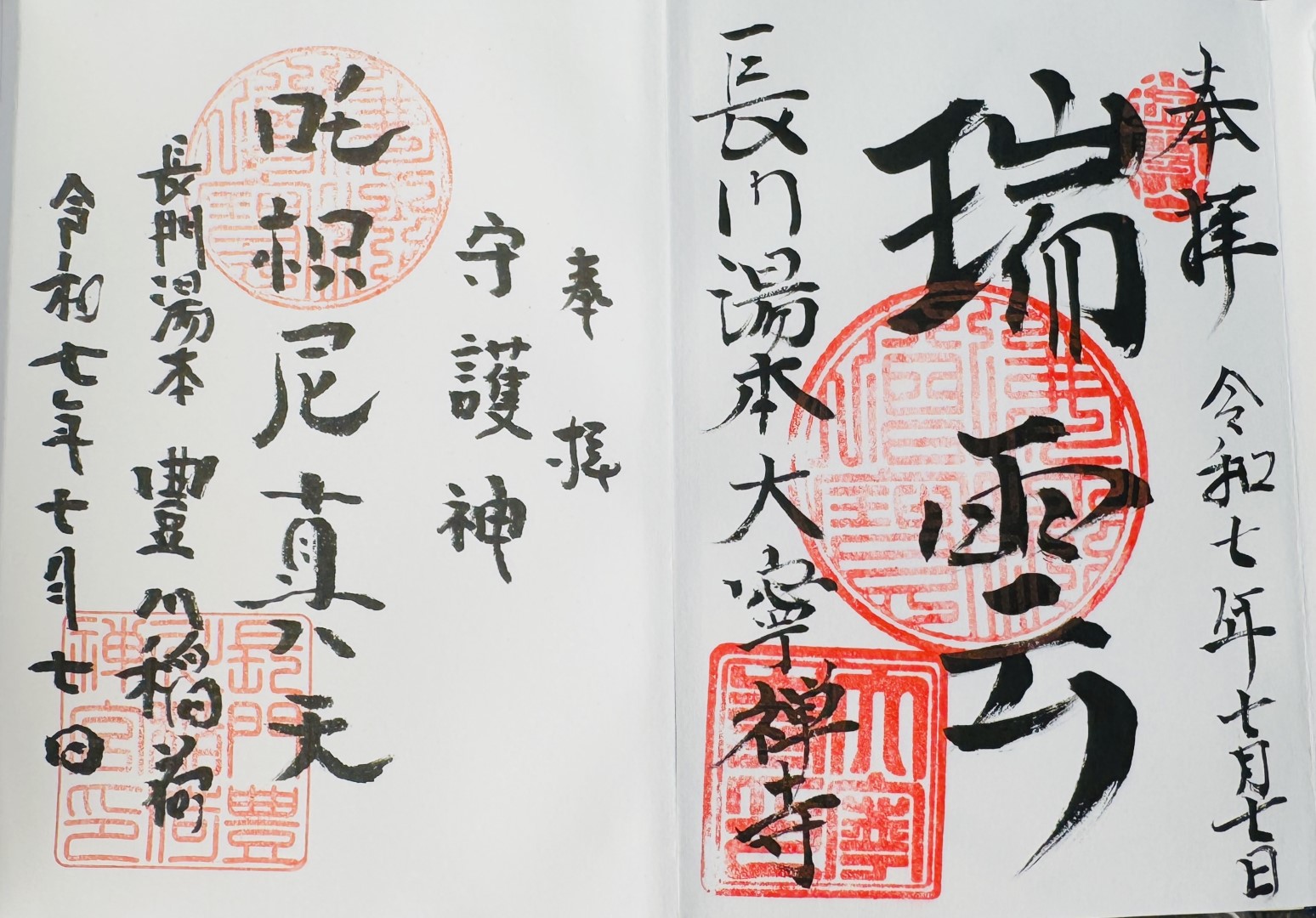

山口県長門市にある「大寧寺」は、かつて80万石以上を誇った大内氏が滅びた場所として知られています。めでたいときに現れるといわれる五色の雲「瑞雲」と墨書きされる御朱印を拝受することができます。同じ敷地内にある「長門豊川稲荷」でいただいた「吒枳尼真天」の御朱印もご紹介します。