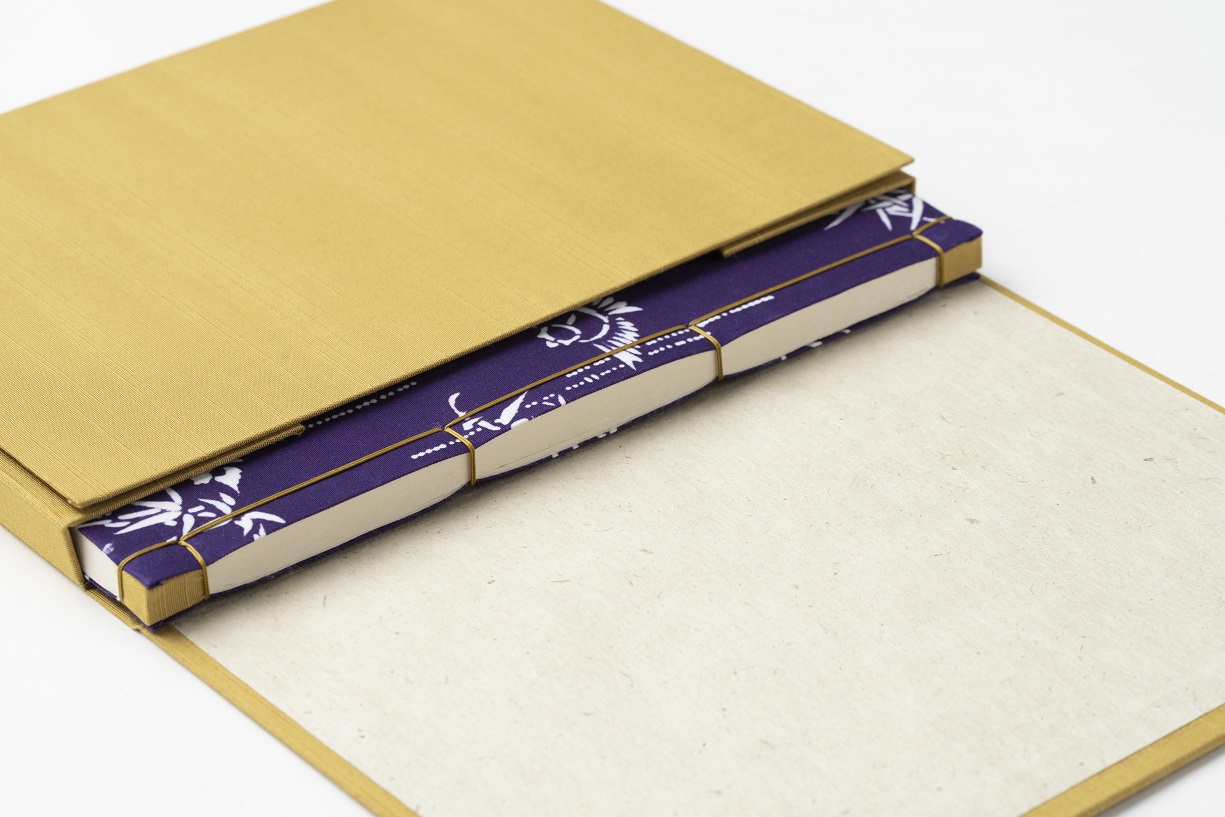

- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市北区にある「賀茂別雷神社」は、一般には「上賀茂神社」と呼ばれ、京都最古の神社のひとつとされています。京都で最も格式の高いことを示す「山城国一之宮」と書き入れられ、神紋「双葉葵」の印がおされる美しく品のあるデザインの御朱印の他、多種多彩な限定御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

京都府京都市北区、伝統的な社家の町並みと近接して鎮座している「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」は、一般には「上賀茂神社(かみがもじんじゃ)」と呼ばれる、たくさんの神社がある京都府内でも特に有名な神社のひとつです。

現在の上賀茂神社がある場所の北北西約2㎞の位置に御祭神・賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)が降臨したとされる「神山(こうやま)」があり、本殿は神山を遙拝する形で建てられています。創建年は定かではありませんが、神代にまでさかのぼるとされています。

太古の昔、玉依姫命(たまよりひめのみこと)が瀬見の小川(現在の賀茂川上流)で身を清めているときに川上から流れてきた矢を持ち帰り、床に祀って眠ったところ、不思議な力により懐妊し、御子を産みました。元服を迎えた御子は雷鳴と共に天へ上がりましたが、もう一度会いたいと願う母・玉依姫命へ下された御神託通りに神迎えの祭りを行うと、立派な成人の姿となった御子(賀茂別雷大神)が神山に降臨されたという伝説がのこっています。

この神迎えの祭りを行ったことが上賀茂神社の起源となり、白鳳6年(677年)に賀茂神宮が造営され、以後は社殿の基本的な形はほとんど変わることがなく現在に至っていると伝わっています。

賀茂別雷大神は、特に厄除け・方除け・開運・必勝などのご神徳があるといわれています。

古くは下鴨神社(しもがもじんじゃ)の名で知られる賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)と共に賀茂社という1つの神社だったとされています。

平安遷都以降は歴代天皇が行幸し、上賀茂神社と下鴨神社の祭りである賀茂祭(葵祭)が勅祭とされ、現代でも八坂神社・祇園祭と平安神宮・時代祭と並び京都三大祭りのひとつといわれ盛大に開催されています。

皇族だけでなく武家からの崇敬も篤かった上賀茂神社は、今も多くの人々が参拝に訪れる由緒深き神社です。

※賀茂御祖神社(下鴨神社)に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「賀茂御祖神社(下鴨神社)」の「山城國一宮」の双葉葵の御朱印

※八坂神社、平安神宮に関しては、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「八坂神社」の旧社名「祇園社」と記される御朱印と「祇園祭」

【御朱印情報】京都府「平安神宮」の千年帳にいただいた伝統的な御朱印

平成6年(1994年)には「古都京都の文化財」の一部として、23万坪(約76万㎡)の広大な境内全域がユネスコの世界文化遺産に登録されました。

※世界遺産「古都京都の文化財」の構成寺社の御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】世界遺産「古都京都の文化財」構成寺社の御朱印情報まとめ

上賀茂神社では、賀茂別雷神社の通常御朱印のほかにも、期間限定のアート御朱印、摂社の片山御子神社(かたやまみこじんじゃ)や新宮神社(しんぐうじんじゃ)の御朱印など、いろいろな種類の御朱印が授与されています。細殿の左奥にある御朱印受付所で拝受することができます。

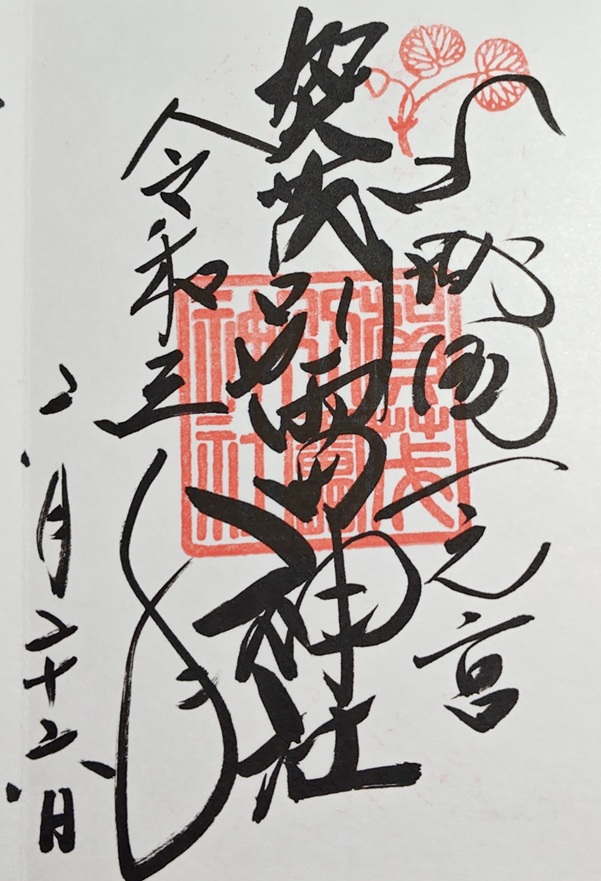

賀茂別雷神社の通常御朱印は、中央に「賀茂別雷神社」の墨書きと「賀茂別雷神社」の印、右に「山城国一之宮」の墨書き、右上に神紋である「双葉葵」の印がおされるデザインで、初穂料は500円でした。

「山城国一之宮」は、延暦13年(794年)の平安遷都以降に皇城鎮護の神として歴代天皇が行幸・祈願した、京で最も格式高い神社であることを意味しています。

右上に押印されている「双葉葵」は、上賀茂神社の神紋です。昔は「あふひ」と読んでいたそうで、「ひ」は神霊をあらわし、葵は神の力に「あふ(出会う)」植物とされていました。双葉葵が上賀茂神社の神紋になったのは、賀茂別雷大神降臨の際、葵を飾り祭りをせよとの御神託があったことに由来しています。

上賀茂神社と同じく双葉葵を神紋としているのが、共に賀茂社と呼ばれていた下鴨神社(賀茂御祖神社)です。現在はふたつの神社にわかれていますが、5月に斎行される葵祭は上賀茂神社と下鴨神社のお祭りであり、また下鴨神社の御朱印にも双葉葵の神紋が押印されている点など、賀茂社であった名残が見られ、下鴨神社も山城国一之宮でもあります。

※同じ双葉葵の神紋を使っている東京都・日枝神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「日枝神社」の「双葉葵」が印象的な「皇城之鎮」の御朱印

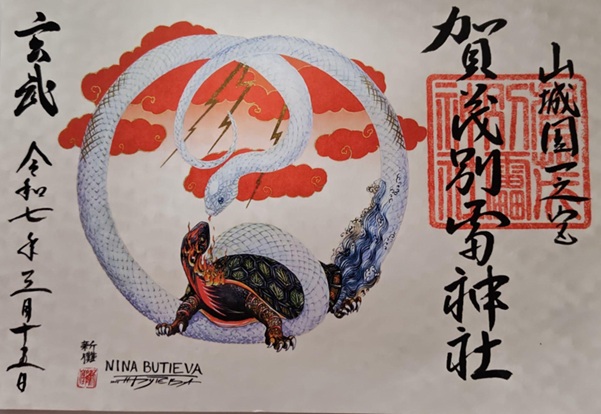

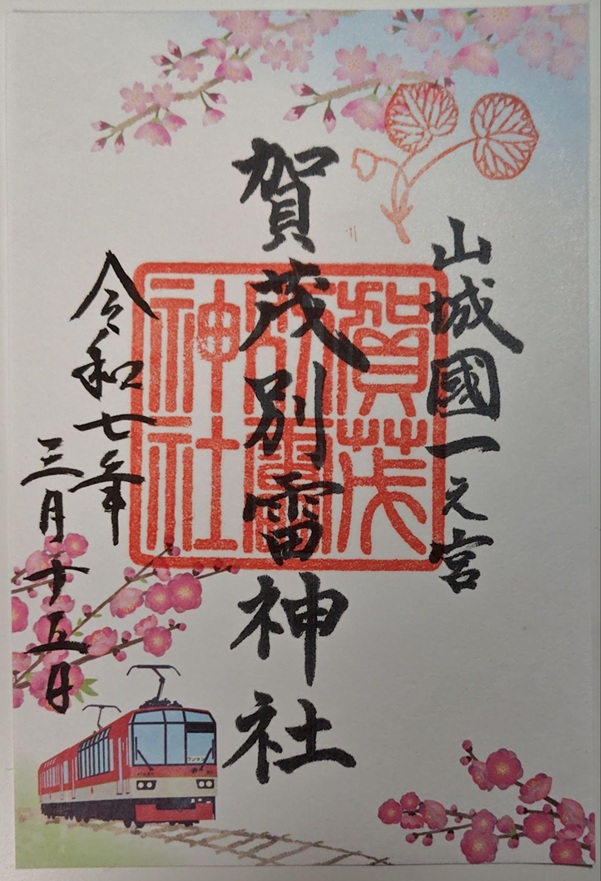

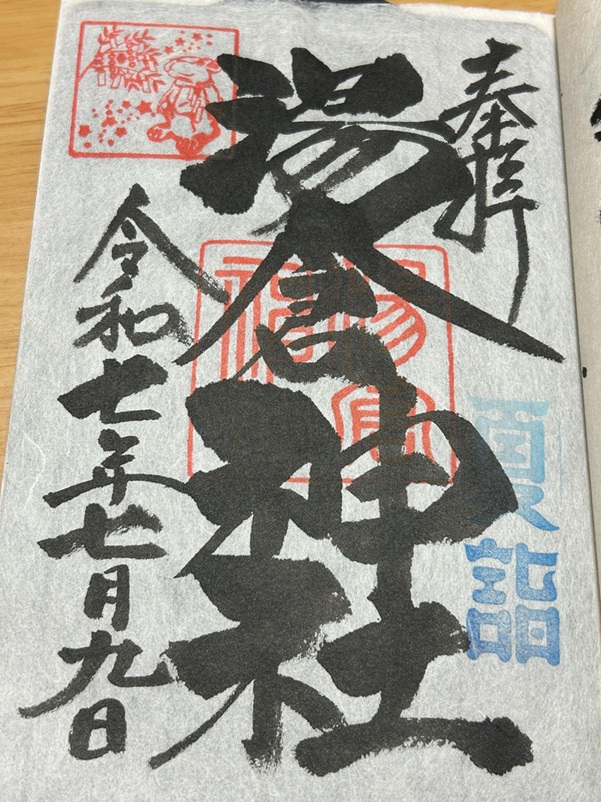

上賀茂神社では限定のアート御朱印の授与も行われています。

私が参拝した令和7年(2025年)3月には、干支の御朱印や鉄道会社とコラボした御朱印などが授与されていました。どれも美しい絵柄が特徴的な御朱印でした。

京都で最古を誇る上賀茂神社には、境内・境外を合わせると20以上の摂社末社がありますが、境内摂社で特におすすめのお社は、紫式部(むらさきしきぶ)ゆかりの片山御子神社と月2回しか開門されない新宮神社です。

片山御子神社の御祭神は賀茂別雷大神の母神である玉依姫命で、縁結び・子授け・安産のご神徳があるとされています。平安時代の女流歌人で「源氏物語(げんじものがたり)」の著者・紫式部も、縁結びを願ってこの社にお参りしたと伝わっています。

新宮神社は、本殿・権殿が並ぶ社殿に隣接した場所にあり、祭神は水を司る龍神・高龗神(たかおかみのかみ)です。新宮神社が開門するのは、毎月第2・第4日曜のみで、巫女による神楽「賀茂の舞」が斎行されています。

紫式部が描かれた片山御子神社の美しい切り絵御朱印や、月に2回の新宮神社の開門日にだけしか授与されない貴重な龍の御朱印などいろいろなバリエーションがありました。参拝した際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

いくつかある境外摂社のうち、上賀茂神社より800mほど東にある大田神社(おおたじんじゃ)も、ぜひ足をのばしてみていただきたいおすすめの神社です。

鎮座された年代は不詳ですが、上賀茂神社よりも古くに創建されたと伝わっています。毎年5月中旬には、境内にある大田ノ沢でたくさんのカキツバタが咲きそろい、清々しく美しい景色を見ることができます。

大田神社では、カキツバタの印がおされるとても上品なデザインの御朱印が授与されています。

この投稿をInstagramで見る

上賀茂神社の清浄な空気に包まれた社殿は、いつ訪れても心を平らかに穏やかにしてくれます。そして春には孝明天皇が京都御所から下賜された御所桜や斎王桜、みあれ桜など謂れのある桜が咲き誇り、初夏は葵祭の斎行に大田神社のカキツバタ、秋の紅葉と、季節ごとに魅力あふれる表情を見せてくれる神社でもあります。そんな上賀茂神社で、美しい景色に勝るとも劣らない華やかな御朱印をぜひいただいてみてください。

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

北海道函館市は、古くから北海道の玄関口として発展し、歴史・文化・自然が調和した風光明媚な都市です。函館市の観光コンテンツとして注目されている神社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5社(湯倉神社、函館八幡宮、船魂神社、函館護国神社、亀田八幡宮)を厳選してご紹介します。

御朱印巡りの大切な思い出の御朱印を記した御朱印帳。御朱印帳を自宅で保管するときにどのようにすればよいのか、御朱印帳の保管方法をご紹介します。オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」では、専用サイズの帙(保存用ケース)も用意されています。 (さらに…)

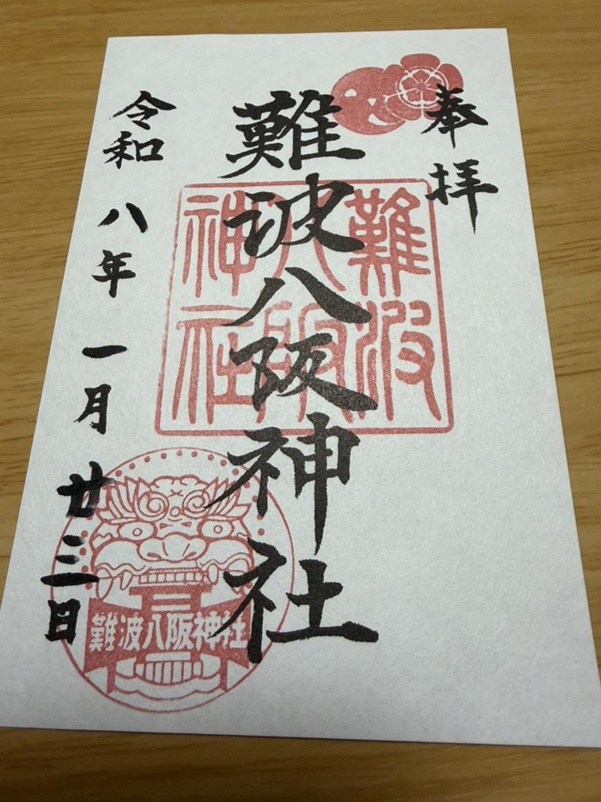

大阪府大阪市浪速区にある「難波八阪神社」は、大阪・ミナミを代表する古社です。厄除け・疫病退散の強力なご利益があるといわれる「素盞嗚尊」を表す神紋と、大迫力な姿が話題の「獅子殿」を表現した印が共存する基本の御朱印のほか、豪華なデザインの限定御朱印などが授与されています。

香川県東かがわ市に鎮座する「白鳥神社」は、とても歴史が長い神社で、広い境内には見どころがたくさんあります。季節や行事ごとに神職がデザインしたインパクトがあるかわいい御朱印が話題になっています。