- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

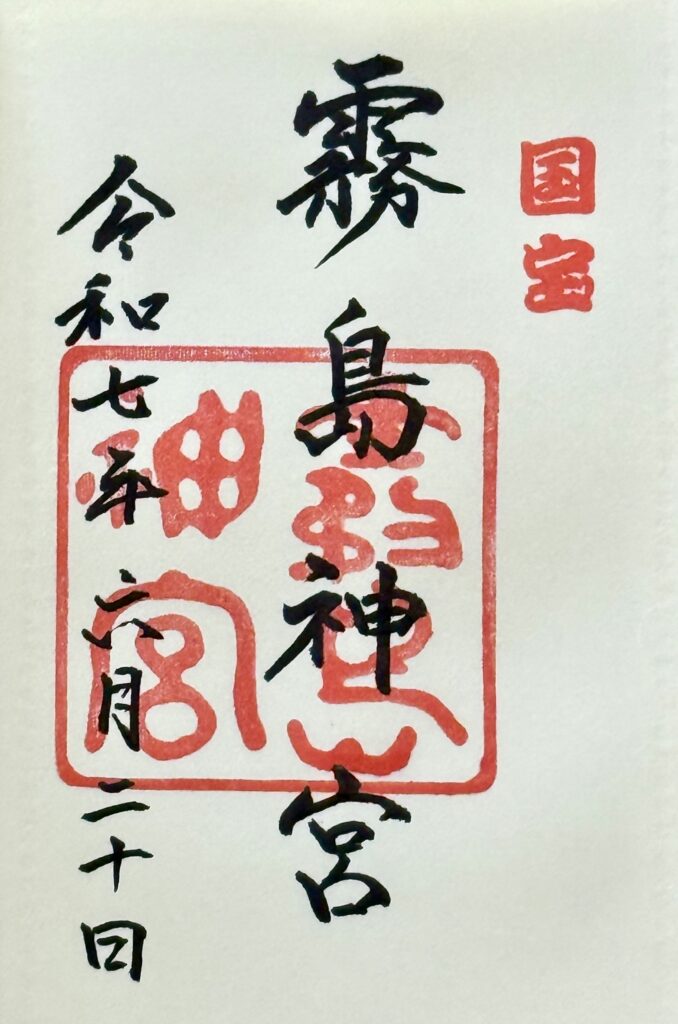

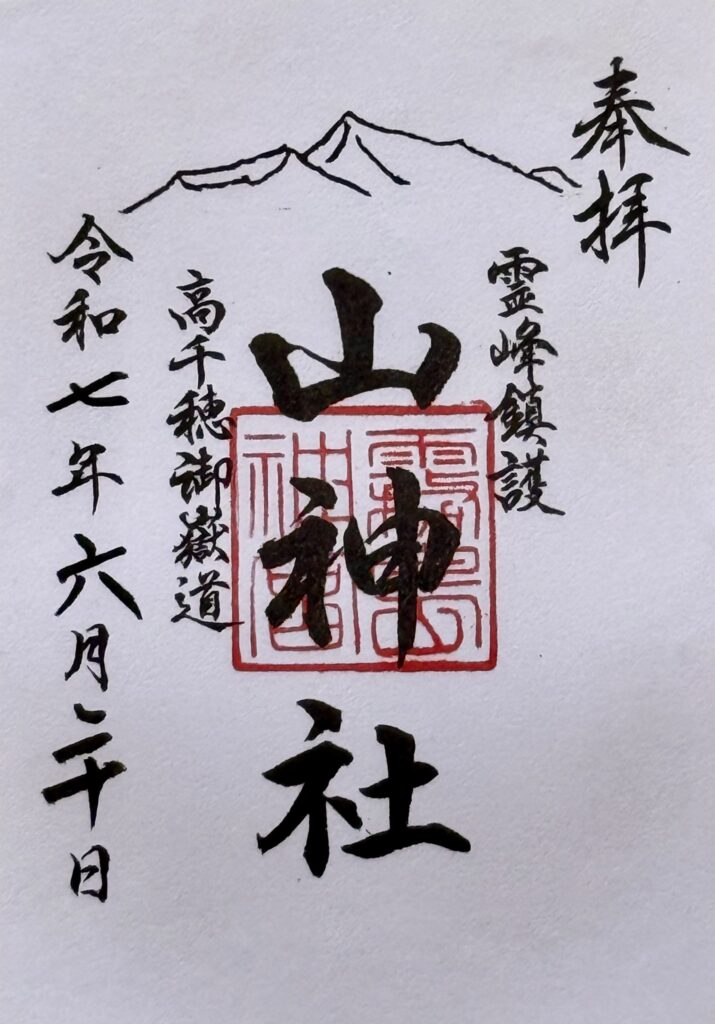

鹿児島県霧島市にある「霧島神宮」は、天孫降臨神話ゆかりの古社で、国宝に指定された社殿群が荘厳な美を誇ります。「国宝」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印と、霊峰・高千穂峰の山々が描かれた「山神社」の御朱印をいただきました。

スポンサーリンク

鹿児島県霧島市、霧島連山の麓に鎮座する「霧島神宮(きりしまじんぐう)」は、主祭神に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を、そして皇族の祖先神とされる六柱の神々をあわせて祀る由緒ある神社です。

創建は6世紀ごろと伝わり、当初は、今の鹿児島県と宮崎県の境にそびえる高千穂峰(たかちほのみね)の近くに社殿が建てられたとされています。しかし度重なる火山噴火によって焼失し、約500年前に現在地へ移されました。現存する社殿は江戸時代中期の正徳5年(1715年)に島津家第21代当主・島津吉貴(しまづよしたか)の寄進によって建立されました。装飾性の高さから、栃木県・日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)を思わせるその荘厳な姿は「西の日光」と称されています。

※日光東照宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】栃木県「日光東照宮」の本宮と奥宮でいただける御朱印

日本神話の「天孫降臨」では、太陽の女神であり天皇家の祖先神とされる天照大神(あまてらすおおみかみ)が、「豊かな稲穂の国を子孫が永遠に治めよ」と神勅を下しました。その言葉を受け、孫にあたる瓊瓊杵尊が、三種の神器である八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊勾玉(やさかのまがたま)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)、そして稲穂を携えて高千穂峰に降り立ち、日本の国づくりの礎を築いたと伝わります。

この天孫降臨の伝承を今に伝えるのが、霧島神宮です。年間を通じて100を超える祭祀が執り行われていますが、そのなかでも天孫降臨の故事にちなんだ4つの祭典は、特殊な神事として大切に受け継がれています。

霧島神宮の御朱印は「霧島神宮」「参拝年月日」の墨書きに「国宝」「霧島神宮」の朱印がおされるデザインです。授与所で御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

霧島神宮は、平安時代に醍醐天皇(だいごてんのう)の命で編さんされた「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」に、「日向国諸県郡霧島神社(ひゅうがのくにもろかたぐんきりしまじんじゃ)」と記録されています。明治7年(1874年)に社号が「霧島神宮」と改められ、格式の高い官幣大社(かんぺいたいしゃ)に定められました。

シンプルなデザインの御朱印には「国宝」の朱印がおされています。その背景には、社殿そのものの価値があります。

霧島神宮の社殿は、勅使殿から登廊下を通り、拝殿・幣殿を経て最も高い位置に本殿を構える独特の構成です。

【お知らせ】

本日(8月5日)

献燈祭(六月燈)は祭典のみを行い、演芸や花火等の神賑行事、並びに露店の出店はございません。新型感染症の一日も早い終息を祈ります。 pic.twitter.com/qmVIrLVvKh

— 霧島神宮 / KIRISHIMAJINGU (@kirishimajingu_) August 4, 2020

規模の大きな本殿をはじめ、建物はいずれも壮麗な建築で、令和4年(2022年)に本殿・幣殿・拝殿が国宝に指定されました。勅使殿と登廊下は国指定重要文化財です。各所に彫刻や絵画が施され、漆塗りに極彩色と朱塗で仕上げられた豪華な造りは、近世に発展した神社建築装飾の集大成のひとつとされています。

また、瑞雲(ずいうん)とともに龍が巻き付く彫刻を施した向拝柱(こうはいばしら)は「龍柱(りゅうばしら)」と呼ばれます。龍柱は東アジア圏に広く分布しますが、国内の神社では南九州の一部に限られ、霧島神宮の龍柱はその代表例として文化史的にも高い評価を受けています。

普段はお参りすることのできない、霧島神宮の御本殿内の特別拝観を実施します。

国宝となった社殿にお進みいただき、神主が霧島神宮のご案内をいたします。

期間は6/13.14.15.20.21.22の6日間となります。

詳細、予約は以下のリンクからお願いします。https://t.co/HmWiBRIEyL pic.twitter.com/CENuqjz8iC— 霧島神宮 / KIRISHIMAJINGU (@kirishimajingu_) May 13, 2025

私が今回参拝した令和7年(2025年)6月20日は、通常は立ち入ることのできない本殿の限定特別拝観日にあたり、本殿内でお参りすることができました。国宝に指定された社殿の荘厳な空気を間近に感じた後にいただいた御朱印は、かけがえのない特別な一枚になりました。

霧島神宮から山手に5分ほど歩いた場所に、「山神社(やまじんじゃ)」が鎮座しています。ここには、霧島神宮の御祭神の一柱であり、瓊瓊杵尊の后・木花咲耶姫(このはなさくやひめ)の父神・大山祇神(おおやまつみのかみ)が祀られています。

霧島神宮の授与所で山神社の御朱印も授与されていて、書き置きタイプのみの授与で初穂料は500円でした。

「奉拝」「霊峰鎮護」「山神社」「高千穂御嶽道」「参拝年月日」の墨書きに「霧島神宮」の朱印と、「高千穂の山々」が描かれるデザインです。

御朱印に描かれている山々は、霧島神宮の背後にそびえる高千穂峰(たかちほのみね)です。日本最古の歴史書「古事記」「日本書紀」にも登場する山で、天照大御神の孫神である瓊瓊杵尊が天から降り立った地と伝わります。

また、霧島神宮の境内から山手へ続く古道は、高千穂御嶽道(たかちほおたけみち)と呼ばれる旧参道です。この道を進むと、高千穂峰の登山口である高千穂河原へと続きます。霧島神宮は、現在の場所に移る前は高千穂河原に鎮座していました。その跡地は古宮趾(こぐうし)と呼ばれ、今もなお、この地では霧島神宮の祭事が執り行われています。

霧島神宮を参拝すると、壮麗な社殿の美しさに心を奪われると同時に、周囲の自然が四季折々の表情で訪れる人を癒します。私が訪れた日は青もみじが清々しく印象的でしたが、秋には参道が鮮やかな紅葉に染まり、幻想的な景観を楽しむことができます。

また、境内には温泉が湧き出す池もあり、自然の恵みを間近に感じることができます。さらに、展望所からは遠くに桜島を望むことができ、天気の良い日には特に美しい眺めが広がります。参拝とあわせて観光に訪れる人々にとっても、霧島神宮は多彩な魅力を備えた場所といえるでしょう。

霧島神宮は、霧島連山の豊かな自然に抱かれた古社です。天孫降臨の神話ゆかりの地として信仰をあつめ、極彩色の社殿群は圧巻の美しさを誇ります。霧島神宮と深く結びつく高千穂峰は、古来より神々が降り立った霊峰として崇められてきました。また、旧参道の途中に佇む山神社は、深い緑に包まれた神聖な空気を感じさせます。参拝の折には、国宝と記される霧島神宮の御朱印と高千穂峰が描かれた山神社の御朱印をいただき、霊峰に思いを馳せつつ心静かに参拝のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

※同じ霧島山山麓にある東霧島神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】宮崎県「東霧島神社」の芸術的な書体と可愛らしいイラストが印象的な御朱印

※歴代天皇や皇室ゆかりの全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

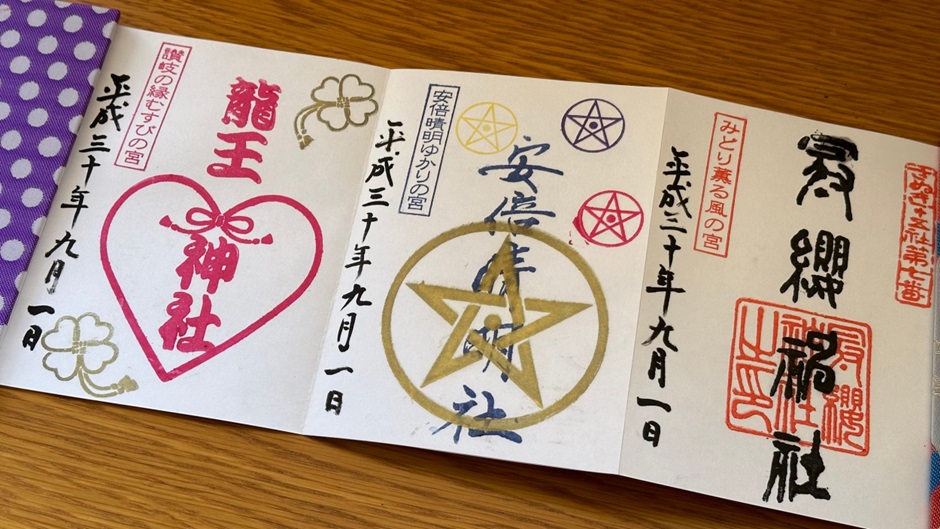

香川県高松市にある「冠纓神社」は、昔からのこる鎮守の森に囲まれた広い境内に様々なご利益をいただけるスポットがあり、陰陽師・安倍晴明ゆかりの神社としても知られています。複数種類のカラフルな御朱印が授与されていて人気です。

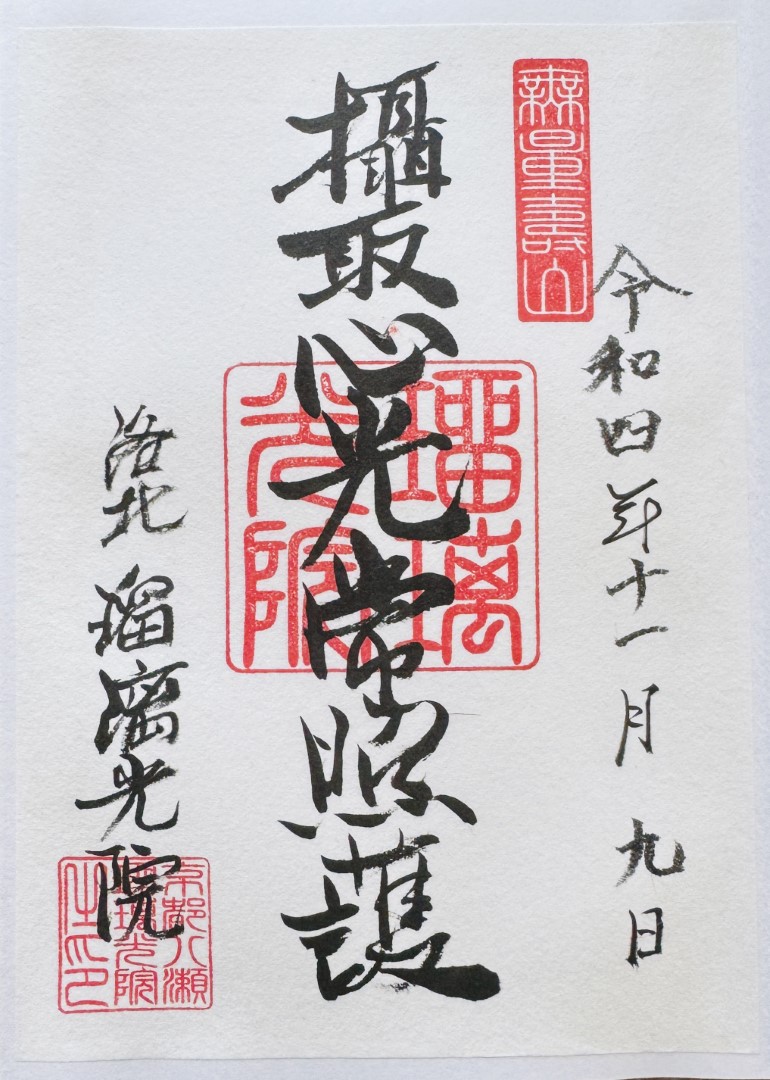

京都府京都市左京区にある「瑠璃光院」は、書院の漆黒の机に映る紅葉がとても美しい秋の京都の新名所として注目を集めています。御本尊である阿弥陀如来にちなんだ、「摂取心光常照護」と「大悲無倦常照我」2種類の御朱印が授与されていました。

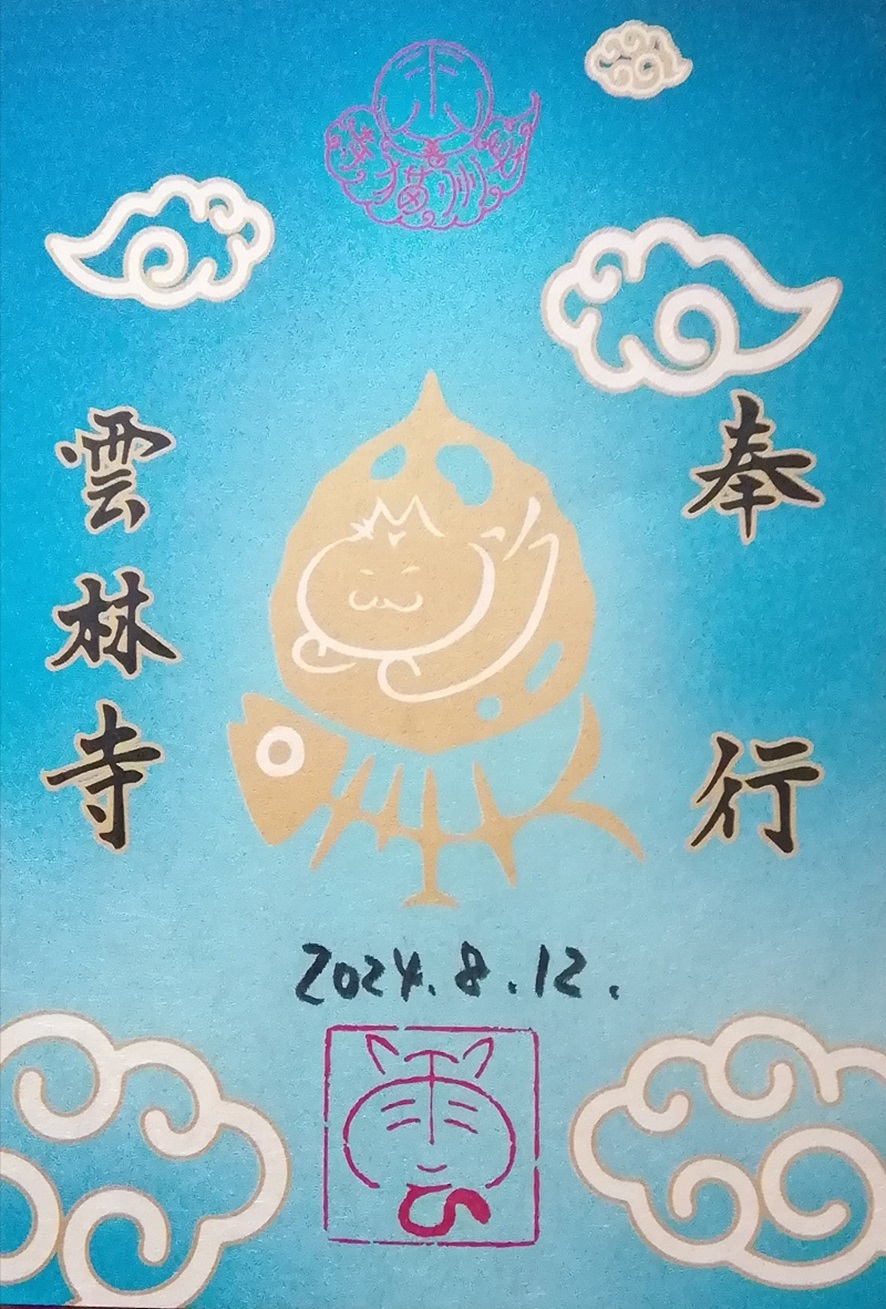

山口県萩市にある「雲林寺」は、猫の像や猫グッズがたくさんあるユニークなお寺で「ネコ寺」と呼ばれ親しまれています。猫が可愛くデザインされた季節限定の御朱印など、個性的な猫グッズを目当てに猫好きの人が多く訪れる人気スポットになっています。

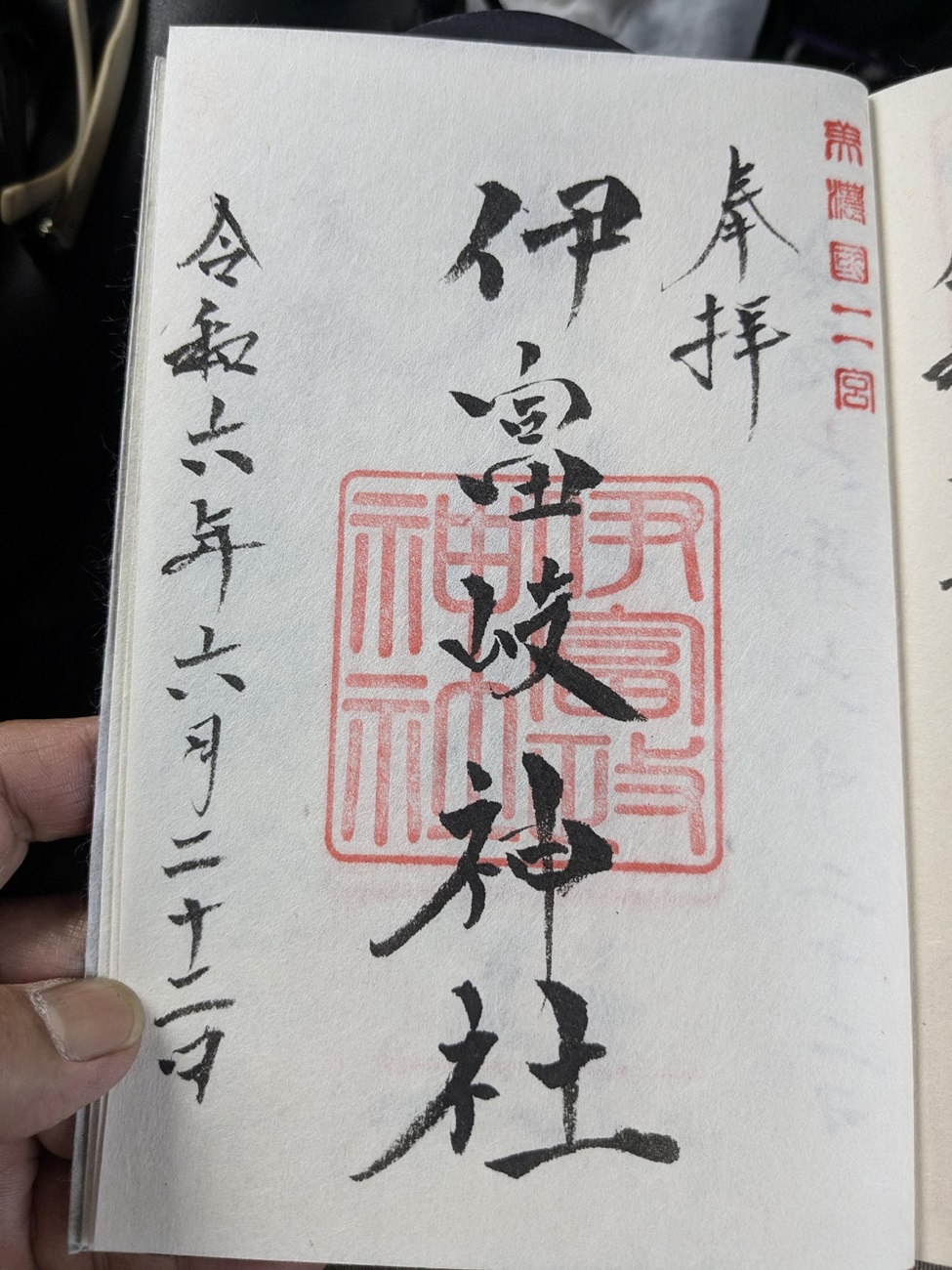

岐阜県垂井町にある「伊富岐神社」は、聖山として信仰される伊吹山の麓に鎮座し、関ケ原の戦いともゆかりがある古社です。美濃国二宮として地域に大切にされてきた歴史があり、由緒正しき御朱印をいただくことができます。