- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

宮崎県都城市にある「東霧島神社」は、霧島山の東麓に位置する由緒ある古社です。芸術的な書体で墨書きされ、神社にまつわる神話や伝説が可愛らしいイラストで表現された印が入る基本の御朱印のほか、季節や祭事にあわせて色鮮やかな限定アート御朱印が授与されるなど、多種多彩な御朱印が話題になっています。

スポンサーリンク

目次

宮崎県都城市の霧島山の東麓にある「東霧島神社(つまきりしまじんじゃ)」は、豊かな自然に抱かれた由緒ある古社です。

霧島盆地の諸県(もろかた)地方を代表する山岳信仰の祈りの宮として、約2500年前に創建されたと伝わっています。平安時代の応和3年(963年)には、京都から九州に渡り霧島山で修行していた天台宗の僧・性空上人(しょうくうしょうにん)により、噴火で埋没していた社殿が再興されました。

主祭神は、日本国土を生み出したとされる伊弉諾尊(いざなぎのみこと)です。東霧島神社の境内には伊弉諾尊にまつわる神聖な石が残されています。

神代の昔、伊弉諾尊と伊弉冉尊(いざなみのみこと)が誕生し、夫婦となった二柱は数々の神を生み出しました。しかし、妻である伊弉冉尊は、火の神である迦具土尊(かぐつちのみこと)を産んだ際の火傷が原因で命を落としてしまいます。残された伊弉諾尊は、愛しい妻を失った悲しみに涙を流しました。

その時の悲しみの涙が固まったものが、境内に祀られている「神石(かみいし)」だと伝わります。伊弉諾尊は腰に帯びていた十握の剣(とつかのつるぎ)で、二度と人々がこのような災難に遭わぬように、という深い祈りを込めて、その神石を三つに切り裂きました。

この時に使われた十握の剣は、厄除け・魔除けの力がある御神宝として、現在も東霧島神社の社殿に納められています。

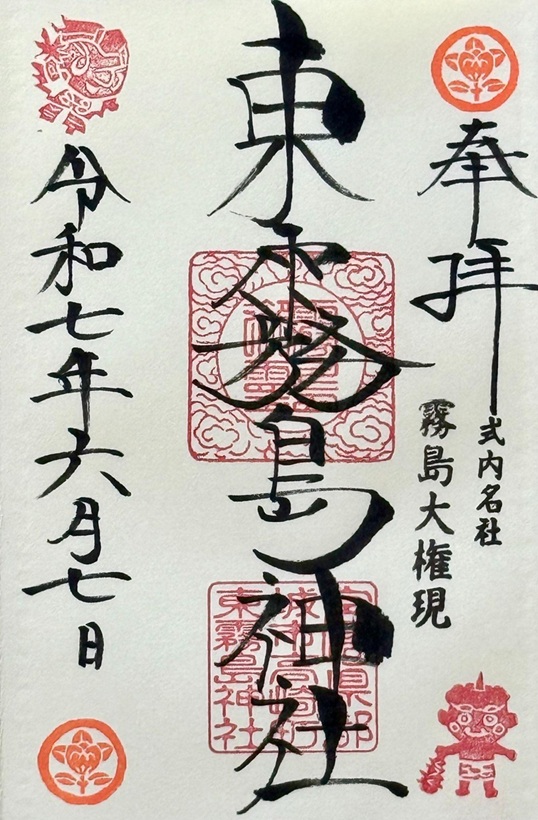

東霧島神社の基本の御朱印は「奉拝」「東霧島神社」「参拝年月日」の墨書きに「霧島大権現」の印、「霧島御霊」「宮崎県都城市高崎町東霧島神社」「橘の御神紋」「イラスト(天狗・鬼)」の朱印がおされるデザインです。社務所で御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

御朱印に「式内名社」と記されているのは、平安時代に編さんされた「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」に、東霧島神社が「霧島神社」として記載されていることに由来します。

この「霧島神社」には、東霧島神社のほか、現在の霧島神宮(きりしまじんぐう、鹿児島県霧島市)、霧島東神社(きりしまひがしじんじゃ、宮崎県高原町)、霧島岑神社(きりしまみねじんじゃ、宮崎県小林市)が含まれるとされています。さらに狭野神社(さのじんじゃ、宮崎県高原町)を加えた五社は、総称して「霧島六社権現」と呼ばれ、古くから信仰をあつめてきました。

「権現」とは、仏が人々を救うために神の姿を借りて現れるという、神仏習合の考え方に基づく呼び名です。東霧島神社も江戸時代には「東霧島大権現宮」と呼ばれ、今では「厄除け開運の権現さま」として人々に親しまれています。

※霧島神宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】鹿児島県「霧島神宮」の国宝社殿と天孫降臨伝説ゆかりの御朱印

霧島山は昔から火山活動が盛んで、人々にとって畏れと信仰の対象でした。平安時代中期には天台宗の僧・性空上人が修行を行い、霧島山信仰を形づくったことで、修験者にとって重要な修行の場となっていきました。

御朱印には天狗を思わせる朱印もおされています。天狗は山に棲む霊的な存在とされ、修験者(山伏)の姿とも重ねられてきました。霧島山が修験道の聖地とされた歴史を思うと、この印は山岳信仰との深いつながりを表しているように感じられます。

また、御朱印の右下には鬼の朱印がおされています。これは、この地に伝わる鬼の伝説に由来するものです。

昔、皆に恐れられていた鬼が、田畑を荒らして村を苦しめていました。困った村人たちが霧島の神様に救いを求めて祈ったところ、神様は鬼たちを集めて「神殿へ続く千段の石段を一晩で築けば願いを叶える。それができなければこの地を去れ。」と告げました。鬼たちはあっという間に999段まで積み上げましたが、神が夜明けを装い鶏を鳴かせたため、完成目前に退散してしまったといいます。こうして残された石段が、本殿へ続く「鬼磐階段(おにいわかいだん)」です。

以前に東霧島神社を参拝した際、宮司さんから「鬼磐階段では、人それぞれ歩きやすい石を選んで進む。それは人生の選択と同じようなもの。」と聞いたことがあります。願いを込めて一歩一歩踏みしめながら登るこの階段は、登り切ったときに大きな達成感を与えてくれました。

東霧島神社の御朱印には、神社の成り立ちや歴史、逸話などのいろいろな要素がふんだんに反映されています。

また、東霧島神社では季節・期間限定の御朱印も授与されています。可愛らしいイラストや鮮やかな色が用いられており、日にちによっては直書きでいただけることもあるそうです。

令和7年(2025年)8月には、花火や金魚など夏の風物詩が描かれた「夏詣」御朱印が授与されていました。

この投稿をInstagramで見る

令和7年(2025年)7月1日~7日には、可愛らしいイラストと鮮やかな彩りの「七夕」御朱印が授与されていました。

この投稿をInstagramで見る

季節や祭事にあわせて授与される限定御朱印は、どれも色鮮やかで可愛らしく、たいへん人気がありますので、東霧島神社を参拝した際にはどのような御朱印が授与されているか、ぜひチェックしてみてください。

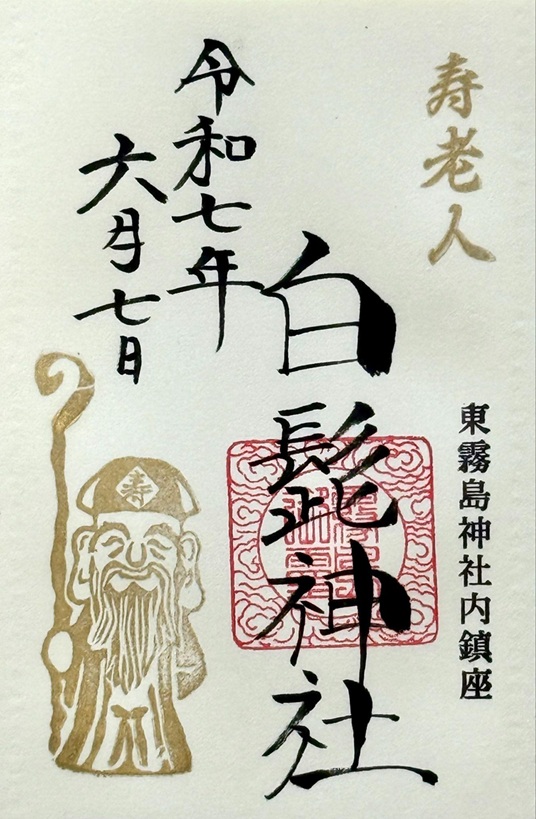

東霧島神社の本殿にお参りした後は、すぐ隣に鎮座する白髭神社(しらひげじんじゃ)も参拝しました。こちらに祀られているのは、七福神の一柱の寿老人(じゅろうじん)です。

白髭神社の御朱印も、東霧島神社の社務所で授与されていたので拝受しました。

「白髭神社」「参拝年月日」の墨書きに「東霧島神社内鎮座」の印と「霧島御霊」の朱印、金色で「寿老人」の文字とイラスト印がおされるデザインです。御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

寿老人は延命長寿をはじめ、五穀豊穣や商売繁盛などのご利益があるといわれ、参拝者から福の神として親しまれています。

本殿や白髭神社へは、段差の多い鬼磐階段のほかに坂道の参道もあり、体力に合わせて無理なくお参りできます。ぜひご自身のペースでじっくりと散策してみてください。

その外観から歴史の深さを感じる東霧島神社の社殿ですが、内部の奥の方をのぞいてみると、南九州の一部の神社で見られる龍が彫られた柱や、龍の姿が刻まれた扁額が飾られており、霧島の神を守護する象徴として霊験を放っています。

東霧島神社の境内には竜が鎮まると伝わり、幸運や開運、厄除けの守り神として古くから敬われています。「竜王神水」と呼ばれる湧き水は、心を清め、吉祥を授けるとされてきました。参拝の際には、社殿の龍や神水にもぜひ注目してみてください。

東霧島神社の境内には神石や鬼磐階段など、神話や伝説にゆかりの場所が点在し、神秘的な雰囲気に包まれています。授与される御朱印は、個性的な書体と親しみやすいイラストが特徴で、参拝のひとときを心に残る思い出として彩ってくれます。訪れた際には、歴史や伝説にふれながら、東霧島神社ならではの御朱印をぜひいただいてみてください。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

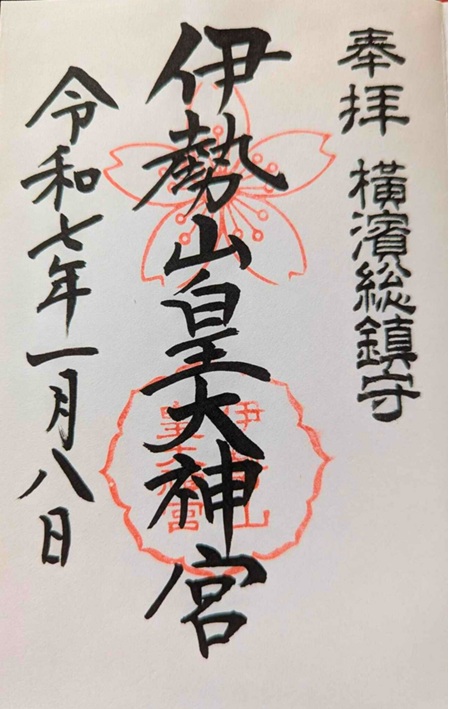

神奈川県横浜市は、古くから港湾都市として発展してきた日本を代表する大都市で、観光地としても世界に認められています。横浜市の観光コンテンツとして注目されている寺社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5寺社(伊勢山皇大神宮、成田山横浜別院延命院、總持寺、弘明寺、師岡熊野神社)を厳選してご紹介します。

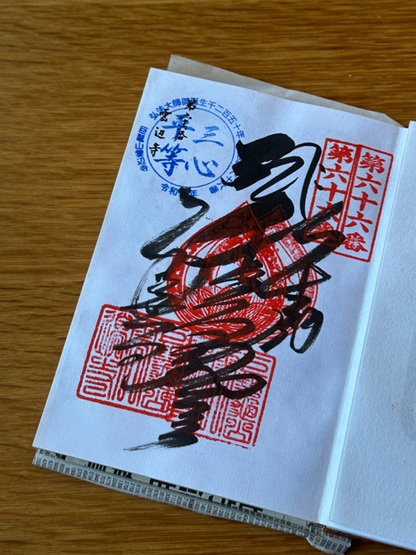

徳島県三好市にある「雲辺寺」は、雲辺寺山山頂付近に立地している山岳霊場です。四国八十八ヶ所霊場66番札所になっていて伝統的なデザインの納経をいただけるほか、名物になっている紫陽花・紅葉の季節には副住職手作りの鮮やかな特別御朱印をいただくことができます。

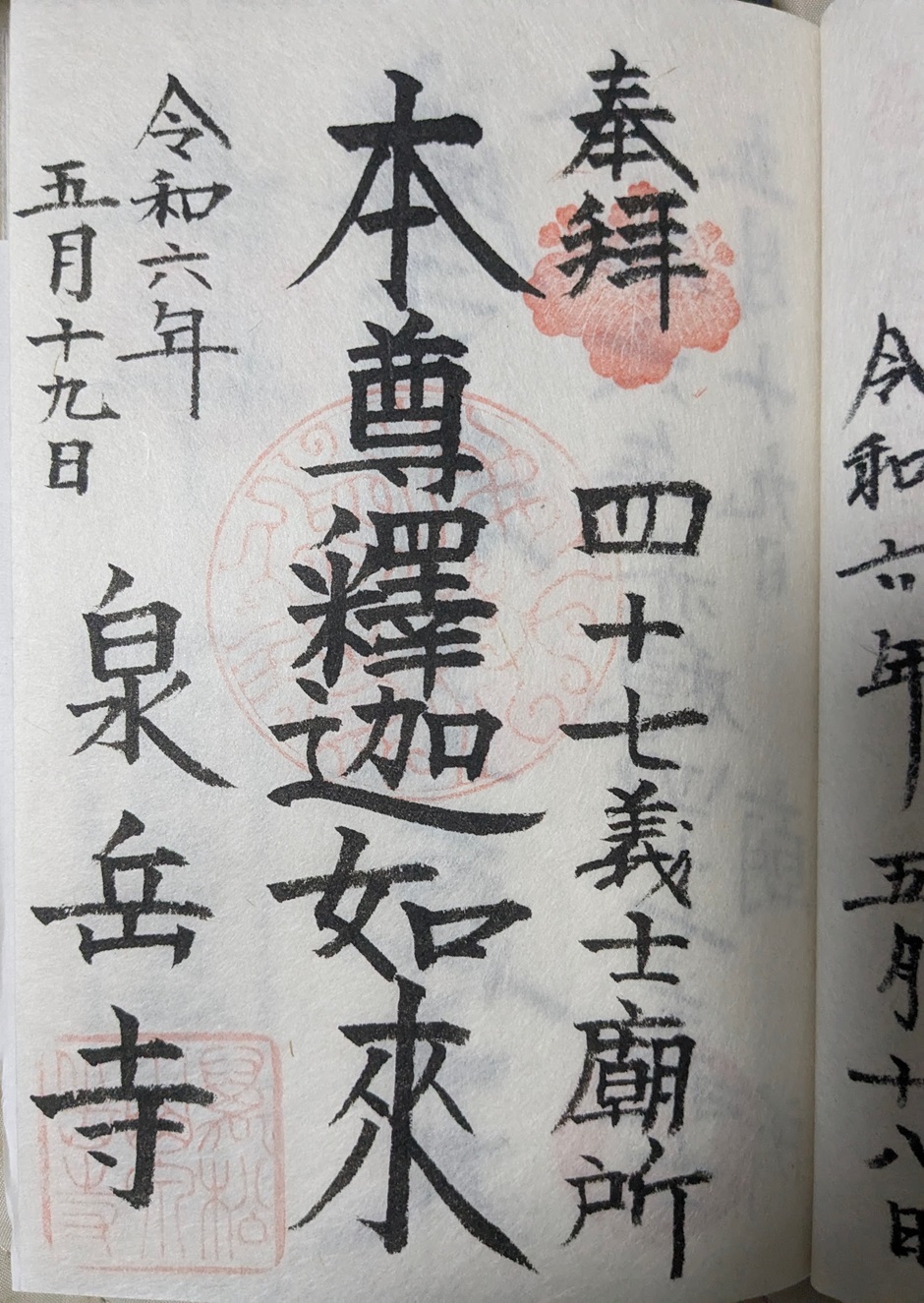

東京都港区にある「泉岳寺」は、江戸時代におきた「赤穂事件」をもとにした義勇伝「忠臣蔵」ゆかりの寺として知られています。本尊・釈迦如来の御朱印には赤穂義士のお墓があることが記され、赤穂義士の筆頭であった大石内蔵助ゆかりの御朱印もいただくことができます。

京都府京都市東山区にある「知恩院」は、浄土宗の宗祖「法然上人」が後半生を過ごした地に建てられた浄土宗総本山の寺院です。法然上人ゆかりのいろいろな仏様や御詠歌の御朱印のほか、行事などにあわせて多種多彩な限定御朱印も授与されています。