- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府京都市東山区にある「六波羅蜜寺」は、「市の聖」と大衆に慕われた「空也上人」によって開創された京都でも屈指の観音霊場です。空也上人ゆかりの御本尊・十一面観音の御朱印や空也上人像が描かれる御朱印など、墨書きが美しい多様な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

京都府京都市東山区にある「六波羅蜜寺(ろくはらみつじ)」は、平安時代中期の天歴5年(951年)に第60代・醍醐天皇(だいごてんのう)の第二皇子であった空也上人(くうやしょうにん)が開創した寺院で、当初は西光寺(さいこうじ)と称したとされています。

空也上人は当時京の町に蔓延していた疫病を退散するために自ら十一面観音像を刻み、その仏像を安置した車を曳きながら市中をめぐりました。そして青竹を八葉の蓮の花びらのように割って茶を立て、小さな梅干しと結び昆布を入れて仏前に献じたお茶を病人に授けました。同時に歓喜踊躍(かんぎゆやく、喜びの感情が高まり思わずおどりあがること)しつつ念仏を唱え、ついには病魔を鎮めたと伝わっています。この茶は、現在も皇服茶(おうぶくちゃ)として受け継がれ、正月三が日に授与されています。

現存する空也上人の祈願文によると、応和3年(963年)8月に600名もの名僧を請い、金字大般若経を写して転読し、夜には五大文字を灯じた大万燈会を行い、諸堂の落慶供養を営んだとあり、これが六波羅蜜寺の起こりといわれています。

空也上人の死後、比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)の僧・中信(ちゅうしん)により規模が拡大した六波羅蜜寺は、荘厳で華麗な天台別院となりました。

平安時代後期には、六波羅蜜寺近くに当時勢力を拡大していた武将・平正盛(たいらのまさもり)が阿弥陀堂(あみだどう)を建立したことをきっかけに平家とのつながりができ、平清盛(たいらのきよもり)・平重盛(たいらのしげもり)の時代になると広大な六波羅蜜寺境内に平家一門の邸宅が建築されました。しかし、平安時代末期の源平合戦により平家が没落し、その戦火により多くの堂宇が類焼し、かろうじて本堂のみが焼失を免れました。

その後も京で戦があるたびに兵火に脅かされますが、鎌倉幕府初代将軍・源頼朝(みなもとのよりとも)や室町幕府2代将軍・足利義詮(あしかがよしあきら)による再興修復、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉(とよとみひでよし)による補修や寺領安堵、江戸時代には徳川幕府からの寄進などにより寺域を拡大します。しかし、明治維新後は領地を縮小され、現在の規模となりました。

現在の本堂は室町時代初期の貞治2年(1363年)に修営されていましたが、明治時代以降荒廃していたため、昭和44年(1969年)に開創1000年を記念して解体修理が行われ、極彩色の色合いが復元された豪華絢爛な姿が蘇りました。

現在の六波羅蜜寺の境内は決して広くはありませんが、弁財天をはじめとする数々のご利益スポットや「令和館(れいわかん)」に収蔵されている平安・鎌倉時代の木像彫刻を中心とした名宝など見どころは満載です。

六波羅蜜寺では、御本尊・十一面観音の梵字の朱印がおされる御朱印や空也上人の御朱印など複数種類の御朱印が授与されていて、本堂でいただくことができます。

六波羅蜜寺は、観音菩薩を祀る近畿地方2府4県と岐阜県の三十三ヶ所の札所寺院と三ヶ所の番外寺院からなる日本でもっとも古い歴史をもつとされる観音霊場巡礼「西国三十三所」の17番札所、観音菩薩を祀る京都府京都市の三十三ヶ所の札所寺院からなる観音霊場巡礼「洛陽三十三所」の15番札所、近畿地方にある150の寺社を巡る「神仏霊場巡拝の道」の118番札所になっていて、それぞれの御朱印があり、すべてが御本尊・十一面観音の御朱印で、これが六波羅蜜寺の基本の御朱印になっています。

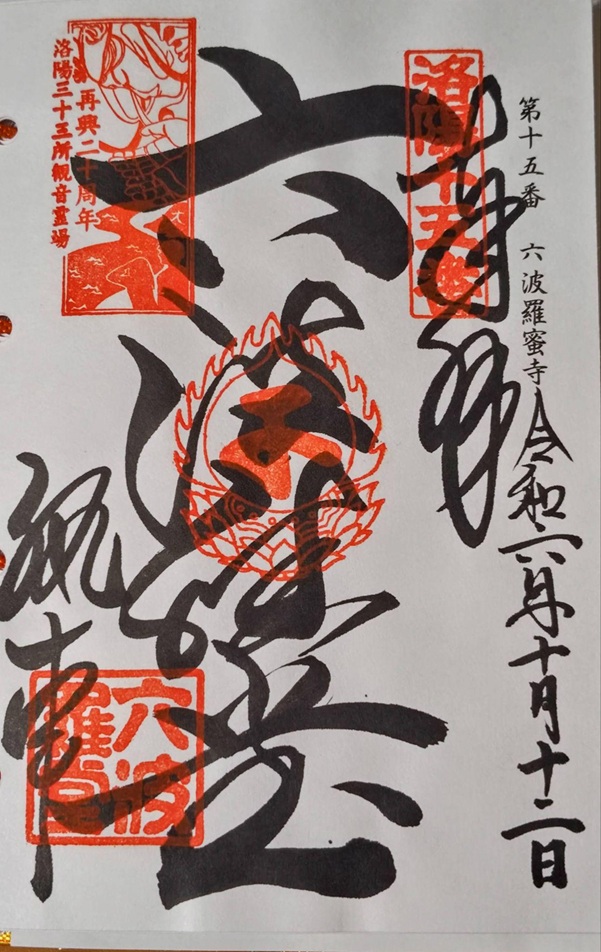

私が令和6年(2024年)にいただいたのは洛陽三十三観音霊場の御朱印です。左に「奉拝」と「参拝日」、中央に「六波羅堂」、左下には「執事」の墨書きがあり、右に「洛陽十五番」、左下には「六波羅堂」、中央に「御本尊・十一面観音の梵字」の朱印がおされるデザインです。令和6年は洛陽三十三所観音霊場再興二十周年にあたり、記念の特別朱印を左上におしていただけました。

右の朱印が霊場巡礼の種類によって変わります。

※洛陽三十三所1番札所六角堂に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「六角堂」の六角形の梵字朱印が個性的な各種霊場・仏様の御朱印

六波羅蜜寺の本堂に祀られている御本尊・十一面観音は、前述の空也上人が京に蔓延していた疫病を退散させるために刻んだものといわれています。現在は厨子内に安置されていて、12年に1度辰年にのみ開帳される秘仏として大切に受け継がれています。像高258cmの巨像でありながら、頭・体の根幹部を一材から彫り出す一木造で、表情は温和、平安前期彫刻から平安後期の和様彫刻に至る過渡期を代表する重要な作例として平成11年(1999年)に国宝に指定された貴重な文化財でもあります。

六波羅蜜寺という寺名は、仏教の教義「六波羅蜜」に由来していると一般に考えられています。

波羅蜜とは悟りに至ることを意味し、現世にいながら仏の境涯に到達するための6つの修行(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)を六波羅蜜といいます。

なお、札所の御朱印には「おもくとも 五つの罪は よもあらじ 六波羅堂へ 参る身なれば」という御詠歌が墨書きされたものもあります。この御詠歌は「どれだけ罪深いと思っていても、この六波羅堂へお参りする者なら五逆罪(父・母・高僧・師匠・仏を殺す罪)を犯すほど罪深いひとはいないだろう。」という意味があります。また、もし五逆罪を犯していても六波羅堂へお参りし六波羅蜜を実践することでその罪が消え、無間地獄へ落ちることはないという意味もほのめかしていると考えられています。

空也上人の大衆を救うという精神が六波羅蜜寺、御本尊・十一面観音で長きにわたり受け継がれる日本を代表する観音霊場のひとつで、その想い・信仰が御朱印にも宿っているように感じます。

令和4年(2022年)から新たに授与されるようになったのが、空也上人の御朱印です。

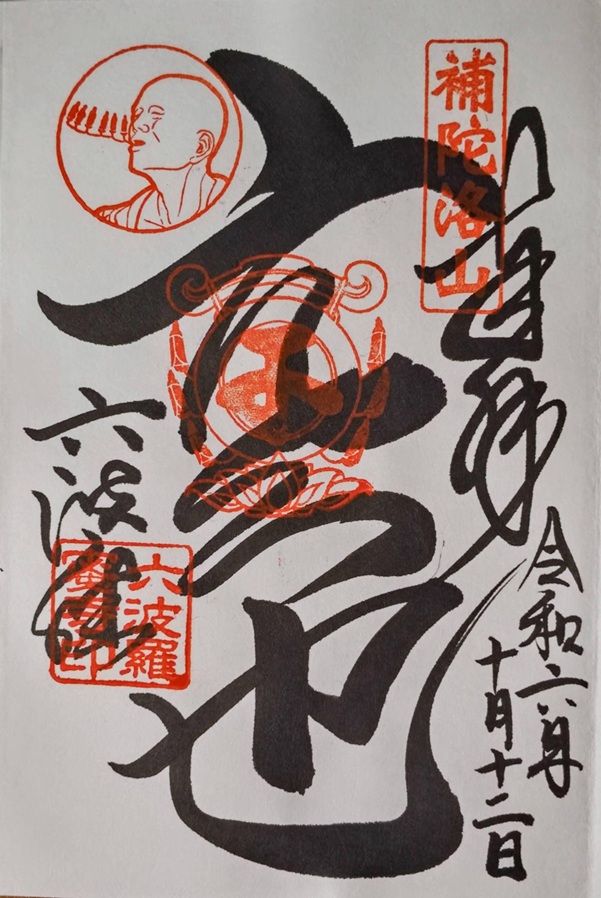

右に「奉拝」「参拝日」、左に「六波羅」、中央に「空也」の墨書きがあり、右に山号の「補陀落山」、左上に「空也上人と6体の阿弥陀」、左下に「六波羅蜜寺印」、中央には「鉦鼓と6体の阿弥陀」の朱印がおされるデザインです。

令和7年(2025年)8月には空也上人の切り絵御朱印も授与されていました。見開きサイズの右側が口から阿弥陀様を出している空也上人と鹿が切り絵で表現されています。

空也上人は、醍醐天皇の皇子という高い身分でありながら、若くして厳しい修行の道を選び、尾張国分寺で出家しました。その後諸国を遍歴しながら一層の修行を進め、天歴2年(948年)には比叡山座主より大乗戒(だいじょうかい)を授かりました。大乗戒とは大乗仏教の菩薩が守るべき戒律で、それを授かることは仏の弟子として生きるための大切な一歩を踏み出したことを意味します。

空也上人は文字の読めない民衆にもわかりやすい救いの道として、「南無阿弥陀仏」を唱えることを教え、空也自身も歓喜踊躍しつつ念仏を唱えました。いつも民衆の中に入り仏の道を説いていた空也上人を、人々は「市の聖(いちのひじり)」と呼び大変慕っていたといいます。

御朱印で表現されている特徴的な空也上人像は、六波羅蜜寺所蔵の鎌倉時代の仏師・康勝(こうしょう)が制作したもので、国の重要文化財に指定されています。空也上人が「南無阿弥陀仏」と唱えると、その声が仏の姿に変わったという伝説を、口から6体の阿弥陀仏が現れる形で立体化されています。教科書にも掲載されるほど有名な仏像なので、どこかで写真を見たことがあるという人が多いのではないでしょうか。

空也上人が市井の人々と共に歩いた姿を象徴していて、生命力あふれる姿が信仰の対象として、また文化財として高く評価されています。

空也上人と共にデザインされている鹿は、空也が鞍馬山に閑居していた時に心の友として愛していた鹿です。その鹿は猟師に撃たれて死んだことを空也が悲しみ、猟師から請い受けた鹿の皮をかわごろもとし、角を杖の頭につけて生涯離さなかったという逸話が由来となっています。

六波羅蜜寺本堂の北側に位置する地蔵堂では、「都七福神・弁財天」の御朱印が授与されています。

※もし地蔵堂に受付の人がいらっしゃらない場合は本堂でもいただくことができます。

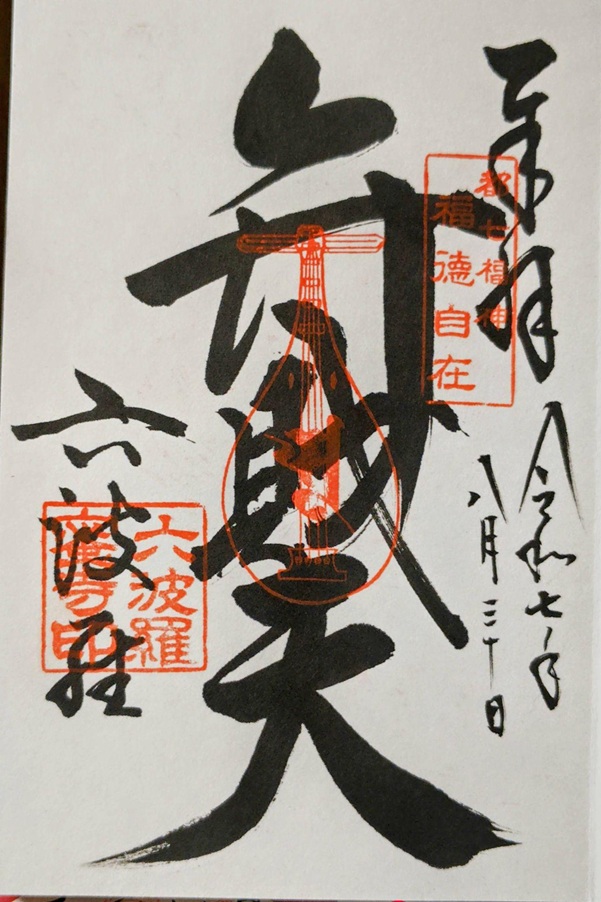

右に「奉拝」「参拝日」、左に「六波羅」、中央には「弁財天」と墨書きされ、右に「都七福神 福徳自在」、左下に「六波羅蜜寺印」、中央には琵琶の中に弁財天を表す梵字がデザインされた朱印がおされるデザインです。

六波羅蜜寺には二柱の弁財天がいらっしゃいますが、御朱印をいただけるのは都七福神の弁財天で、境内に入ってすぐの弁天堂に祀られています。都七福神は日本最古の七福神めぐりといわれているもので、あとの六柱は、いずれも京都府内にある京都ゑびす神社(きょうとえびすじんじゃ)のゑびす神、妙円寺(みょうえんじ)の大黒天、東寺(とうじ)の毘沙門天、革堂行願寺(こうどうぎょうがんじ)の寿老神、赤山禅院(せきざんぜんいん)の福禄寿神、萬福寺(まんぷくじ)の布袋尊です。

※東寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「東寺」の「弘法大師空海」の教えを伝える御朱印

弁財天のお使いとされている蛇にちなみ、巳の日には特別に福寿弁財天の特別金印が追加されます。また毎月7日は七福神ご縁日として「都七福神特別金印」も追加されますので、ご縁日にお参りの際にはぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

六波羅蜜寺の弁財天のもう一柱は、地蔵堂に祀られている「銭洗弁財天(ぜにあらいべんざいてん)」です。こちらの弁財天も福徳自在のご利益がありますが、特徴的なのはそのお参りの方法です。

銭洗弁財天の前に備えられているざるにお金を入れて柄杓一杯分の水を3回にわけて注いでお金を清めるという参拝作法があります。

清めたお金は使わずに大切にためておくと金運のご利益があるとされていて、特にお金に関する最強の吉日とされる一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)には銭洗いに訪れる人が後を絶たないそうです。

六波羅蜜寺にはほかにも、1つだけ願いをかなえてくれる「一願石」や、自分の身体の悪いところと同じ部分をなでると快癒するとされる「撫で牛」などのご利益スポットがありますので、境内をじっくりと散策して、たくさんのご利益をいただいてください。

六波羅蜜寺を参拝した際にぜひ立ち寄っていただきたいのが「令和館」です。令和館は、本堂右わきから奥へ入ったところにある六波羅蜜寺の文化財収蔵庫です。

令和館には、平清盛像や運慶・湛慶像、平安時代の代表的な仏師・定朝(じょうちょう)が手掛けた地蔵菩薩立像など重要文化財がずらりと並んでいます。教科書や図録などに掲載されている貴重な文化財の実物を目にすることができるまたとない機会で、一見の価値ありです。

本記事中盤でご紹介した空也上人像も展示されていて、私が初めて拝見したときは、今にも動き出しそうなほどリアルで繊細な空也上人の姿に思わず手を合わせてしまいました。

六波羅蜜寺には、長い信仰の歴史の重みを実感させてくれる本堂や美しい弁天堂、参道わきにあるさまざまなご利益スポットや平家ゆかりの史跡などが所狭しと並んでいます。空也上人の尊い業績を偲びながらお参りしたあとは、力強く美しい御朱印をぜひいただいてみてください。

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

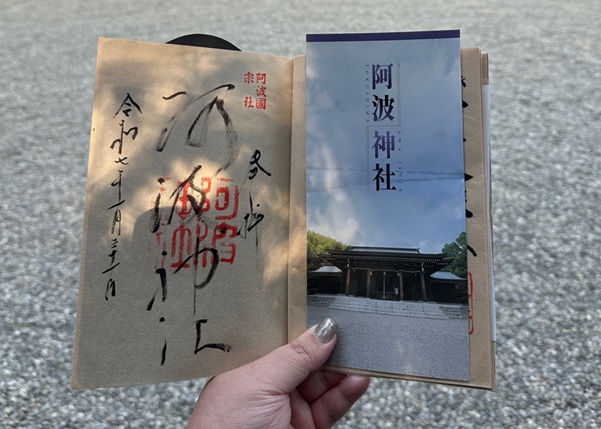

徳島県鳴門市にある「阿波神社」は、承久の乱によって土佐・阿波へ配流となった第83代土御門天皇を祀る神社です。境内には阿波国で崩御した土御門天皇を火葬した跡地の火葬塚があり、御朱印にも御霊を祀るという意味の「阿波國宗社」という印がおされます。

広島県広島市東区にある「鶴羽根神社」は、二葉山の麓に鎮座する古社です。左三つ巴紋の朱印が迫力がある基本の御朱印や境内に祀られている弁財天の御朱印のほか、広島市街地の歴史や想いが詰まった限定のアートな御朱印も授与されています。 (さらに…)

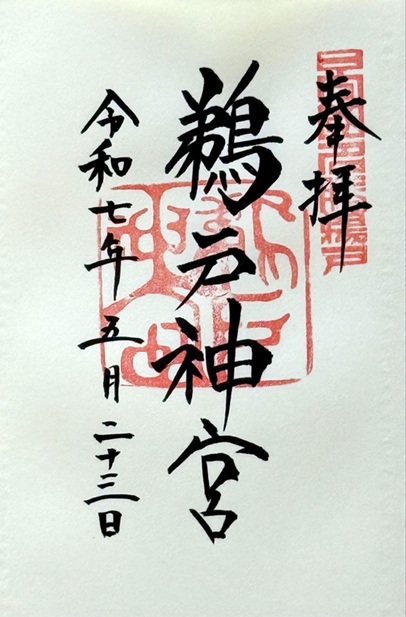

宮崎県日南市にある「鵜戸神宮」は、洞窟の中に本殿を構える、神話と自然が調和した神秘的な神社です。神社周辺は国の名勝に指定されていて、「日向國名勝鵜戸」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印は、長い歴史や自然の造形美を彷彿とさせます。

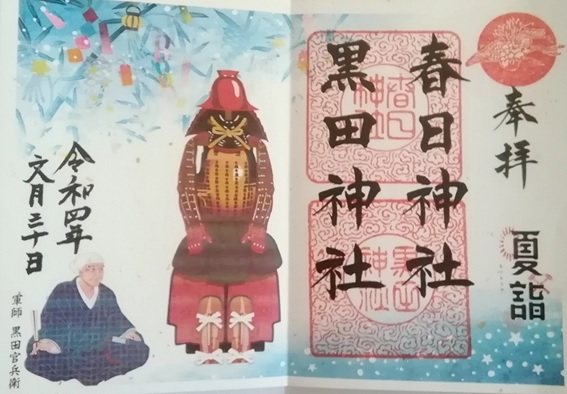

福岡県北九州市にある「春日神社」は、戦国時代から江戸時代にかけて活躍した武将・黒田家ゆかりの神社です。黒田家や、戦国最強の軍師といわれた黒田官兵衛をモチーフにした趣向を凝らした御朱印が人気になっています。