- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

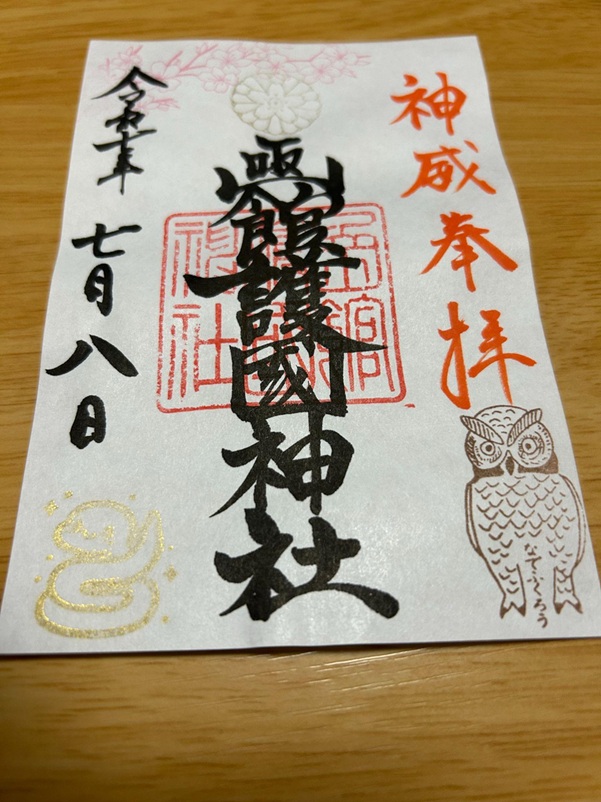

北海道函館市にある「函館護国神社」は、幕末から昭和にかけて国難に際して尊い生命を祖国に殉じた13,000余柱の御霊を祀る神社です。北海道ならではの「神威奉拝」と記され、可愛らしい「フクロウ」の印が印象的な御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

北海道函館市の函館山麓にある「函館護国神社(はこだてごこくじんじゃ)」は、明治維新の際の箱館戦争で戦没した新政府軍の兵士を慰霊するため、明治2年(1869年)に執り行われた招魂祭を起源とする神社です。当初は招魂社として創建され、昭和14年(1939年)に内務大臣の指定を受けて函館護国神社と改称しました。

戊辰戦争から大東亜戦争に至るまで、国のために尊い命を捧げた北海道南部の出身者、約13,000余柱の御霊が御祭神として祀られています。国の平和はもとより、愛する故郷や家族の安寧を強く願った御祭神の御心から、「国家安泰」「家内安全」のご利益があるといわれています。

また、御祭神の多くは独身であったことから、お慰めするには若い人の参拝が最善と考えられており、永い歳月を経て若い女性やカップルの参拝が次第に増加しました。マスコミの報道や口コミなどの影響もあって、現在では縁結びの宮として定着しています。

函館護国神社の御朱印は、本殿に向かって右手の授与所でいただくことができます。

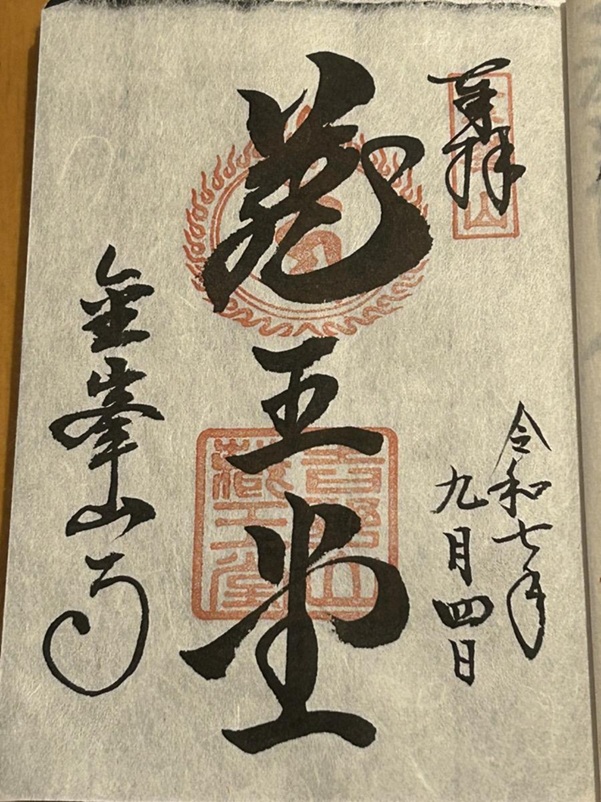

右上には「神威奉拝」の朱文字、右下はフクロウの絵、中央上部には桜の絵に「菊の社紋」がおされ、中央真ん中には函館護国神社の墨書きと朱印、左側の参拝年月日だけをその場で書き入れていただく書き置きタイプで、初穂料は500円でした。左下には参拝した令和7年(2025年)の干支である「巳(ヘビ)」の印がおされ、この印は年によって変わります。

一般的な寺社の御朱印では「奉拝」と記されることが多いですが、函館護国神社では「神威奉拝」と「神威」が付加されているのが特徴的です。「神威」とは、「しんい」と読んで「神の威光、威力」を意味することが一般的ですが、北海道の先住民族であるアイヌの言葉では「かむい」と読んで「神格を持つ高位の霊的存在」を意味します。

函館護国神社の御朱印に「神威奉拝」と記載される理由は定かではありませんが、北海道ならではの「かむい」が関係してる可能性があります。

また、御朱印の右下に印がおされる「フクロウ」は、「不苦労(苦労しない)」や「福来朗(福が来る)」といった語呂合わせや、フクロウが夜目が利くことから「先の見通しが明るい」などの理由から、縁起の良い鳥とされてきました。

函館護国神社では、なでて祈願する「なでフクロウ」が安置されていて、フクロウがモチーフのお守りが授与されているなど、フクロウがシンボル的な存在になっています。

さらに、御朱印中央上部には、桜の絵と函館護国神社の社紋が入っています。

桜は、国を想い桜の花のように散っていった御祭神の忠誠心を象徴しているように感じられます。

函館護国神社の社紋は、菊と桜の紋様です。東京の靖国神社をはじめ、全国の護國神社では、山桜を中心に据えた御神紋がそれぞれに定められていて、天皇・皇族を表す菊の紋とあわさって、日本国に身をささげた使命感や功績を象徴しています。

※靖国神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】東京都「靖国神社」の祖国平安の願いを込めて名付けられた「靖國」の御朱印

函館護国神社の御朱印は、この地に眠る英霊への敬意と、函館という土地との深いつながりを示しています。御朱印を拝受して、御朱印に込められた想いをぜひ感じとってみてください。

函館護国神社は、函館山の麓の函館公園に隣接する高台に立地していて、たくさんの見どころがあります。

高台に位置する境内からは、函館の市街地と美しい港の風景を一望できます。天気の良い日には、函館湾を行き交う船や、遠くには青函連絡船記念館「摩周丸」も望むことができ、開放的なパノラマが広がります。特に、社殿前から振り返った景色は格別で、函館の歴史に思いを馳せながらこの美しい風景を眺める時間は、函館護国神社を訪れる大きな目的の一つになるでしょう。夕暮れ時には街の灯りが灯り始め、幻想的な雰囲気に包まれます。季節や時間帯によって異なる表情を見ることができるため、何度訪れても新しい感動があります。

また、函館護国神社の境内には、御祭神を偲び、その功績を後世に伝えるための慰霊碑が数多く建立されています。これらの碑は、一つひとつが日本の近代史の証人です。碑文を読み解きながら境内を巡ることで、私たちが享受する平和が、多くの尊い犠牲の上に成り立っていることを改めて実感させられます。

函館護国神社の静かな境内で、函館市街地の絶景とともに歴史と向き合うひとときをぜひ過ごしてみてください。

函館護国神社は、国の平和を願い散った英霊を祀る、歴史と慰霊の心に満ちた神社です。御朱印には、縁起の良いフクロウの印がおされ、参拝者に安らぎと幸運を授けてくれます。高台から望む函館港の絶景や、歴史を物語る慰霊碑など、境内には見どころも豊富です。函館を訪れる際は、ぜひ函館護国神社に足を運び、この国の歴史に思いを馳せながら、特徴的な御朱印を拝受してみてはいかがでしょうか。

※箱館戦争に関連する函館八幡宮と亀田八幡宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】北海道「函館八幡宮」の室町時代からの歴史を感じる「函館総鎮守」の御朱印

【御朱印情報】北海道「亀田八幡宮」の風鈴や団扇のスタンプが可愛らしい「夏詣」限定御朱印

※北海道函館市で御朱印が人気の神社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

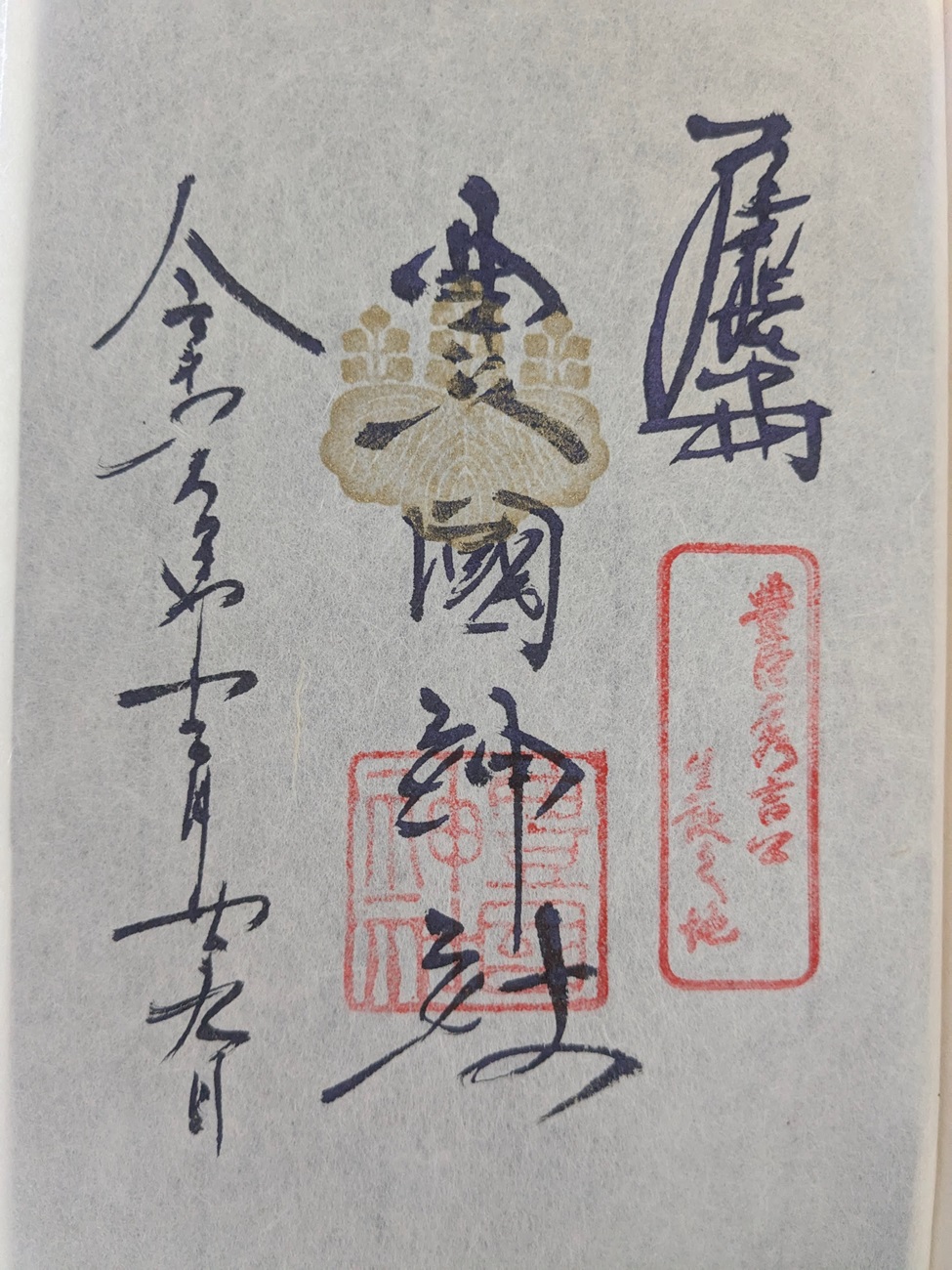

福岡県福岡市中央区にある「警固神社」は、繁華街・天神エリアの中心部に立地する古社です。長い歴史と御祭神三柱の御神徳を物語る2種類の紋の朱印がおされる基本の御朱印のほか、月替わりや祭事にあわせた限定御朱印、末社・近隣神社の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

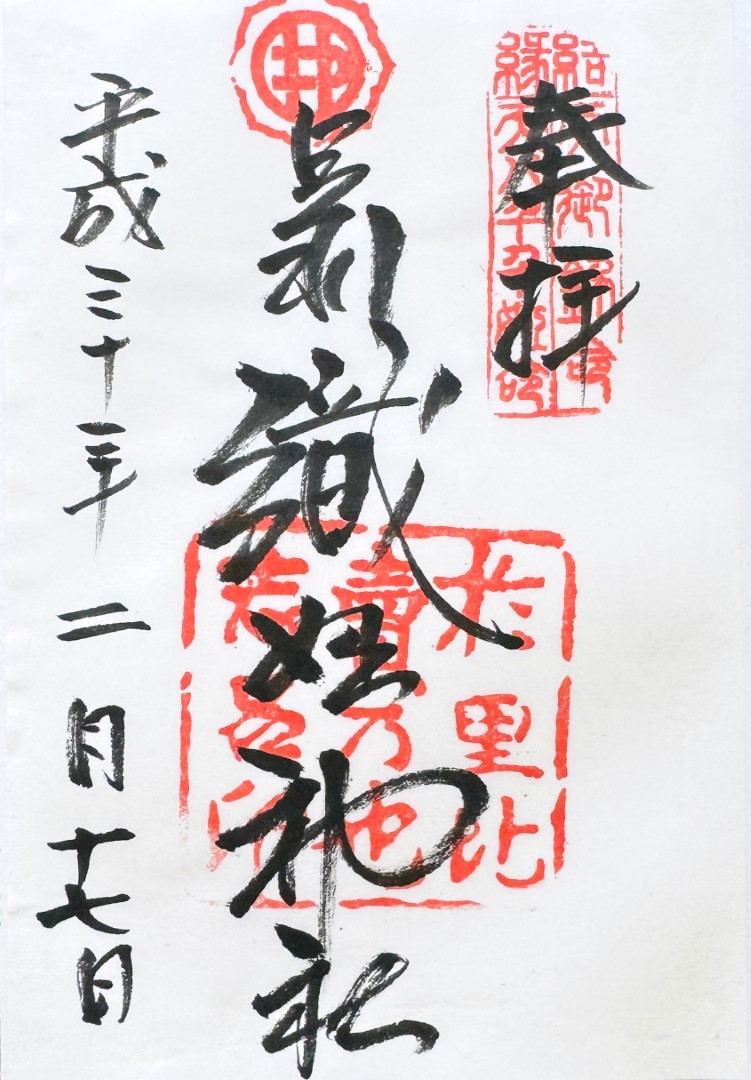

栃木県足利市にある「足利織姫神社」は、縁結びの神様・機織りの神様として広く信仰をあつめている神社です。語り継がれている七夕伝説にちなんだ、織物を象った社紋の朱印が特徴的な御朱印をいただくことができます。

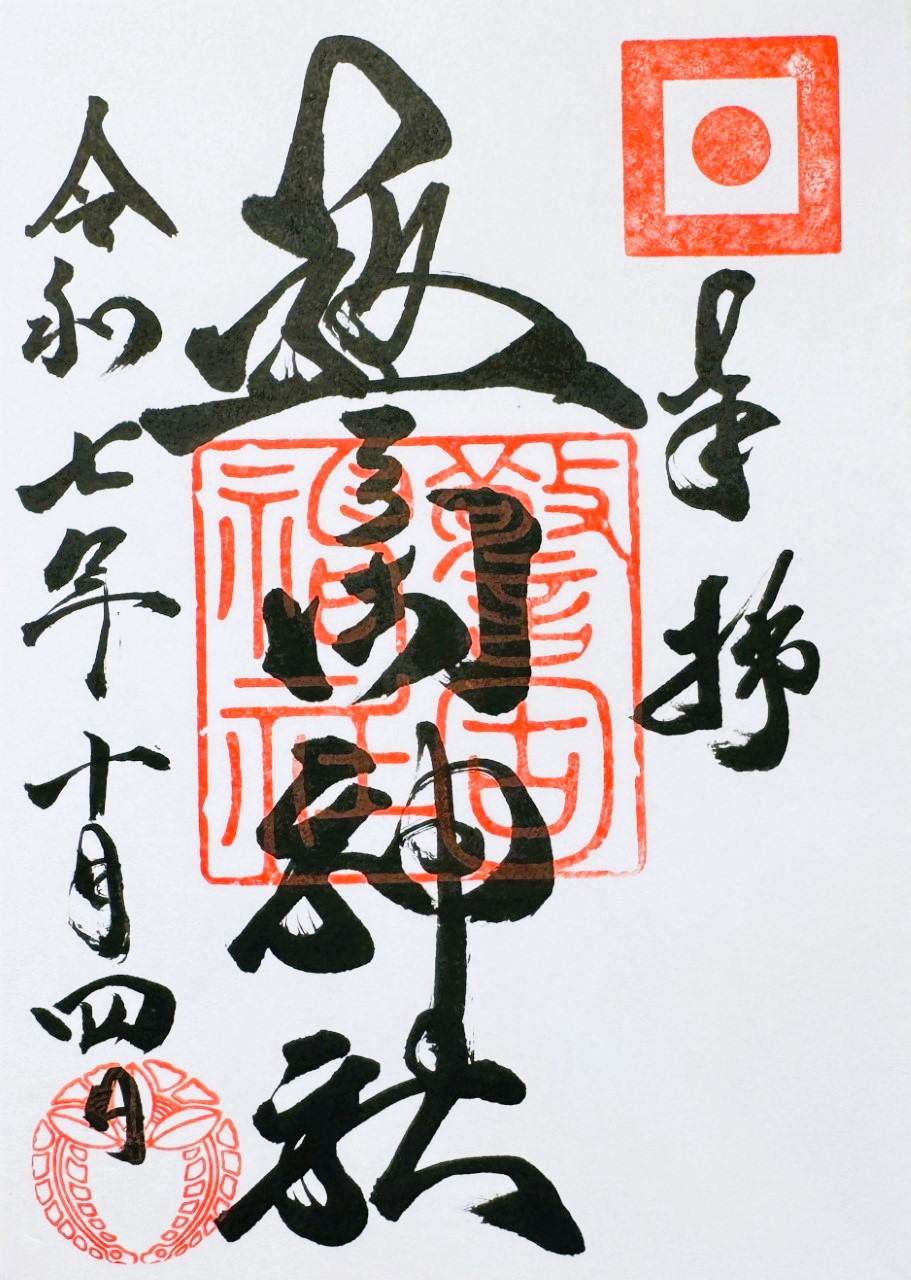

愛知県名古屋市中村区にある「豊国神社」は、戦国武将・豊臣秀吉の生誕地に鎮座する神社で、豊臣秀吉を主祭神として祀っています。豊臣秀吉の家紋「五七の桐紋」の金色の印と「豊臣秀吉公生誕之地」の朱印がおされる、豊臣秀吉ゆかりの御朱印をいただくことができます。

奈良県吉野町にある「金峯山寺」は、修験道の総本山として知られ、世界遺産にも登録されている歴史深い寺院です。御本尊・蔵王権現の慈悲の心を感じる「蔵王堂」の御朱印のほか、吉野千本桜を表現した切り絵御朱印などが授与されていて、木製のオリジナル御朱印帳も話題になっています。