- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県岡崎市にある「伊賀八幡宮」は、当地出身の江戸幕府初代将軍・徳川家康と関係が深い神社で、「徳川氏累代祈願所」として知られています。徳川家の家紋である「三葉葵紋」の朱印が一際大きくおされる御朱印や、家康の遺訓が記される特別御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

愛知県岡崎市にある「伊賀八幡宮(いがはちまんぐう)」は、室町時代の文明2年(1470年)に当時当地を治めていた松平家4代当主・松平親忠(まつだいらちかただ)が松平家の氏神を祀るために創建したと伝わる神社です。

現在の三重県伊賀地域で当時あつく信仰されていた八幡神を、松平家の氏神とするために現在の岡崎地域へ招いて社殿を建造し、神社名は伊賀国にちなんで伊賀八幡宮と名付けられたと伝わっています。

天文4年(1535年)に三河地域を治めていた松平家と隣接の尾張地域を治めていた織田家が争った井田野の戦い(いだののたたかい)では、当時の松平家当主・松平広忠(まつだいら ひろただ)が伊賀八幡宮を参拝して勝利を収めたことで、使用した弓矢を奉納し、社殿の造営も行ったと記録されています。

松平広忠の息子が松平元康(まつだいらもとやす)のちに江戸幕府を開く徳川家康(とくがわいえやす)です。

徳川家康も大きな合戦の度に必ず伊賀八幡宮を参拝して必勝祈願し、天下統一後の慶長年間には、その命により本殿が造営されました。

さらに、三代将軍・徳川家光(とくがわいえみつ)が社殿を拡張した際、家康が神格化された東照大権現(とうしょうだいごんげん)を合祀し、伊賀八幡宮は徳川宗家の守護神として確固たる地位を築きました。

徳川家康の出身地である岡崎市の中でも特に家康とゆかりが深い神社として人気があり、たくさんの参拝者が訪れています。6月中旬の境内にある蓮池の蓮の花の開花時期を迎えると、その美しい景観を見ようと多くの見物者や写真愛好家で賑わいます。

家康にあやかった必勝開運のご利益と、四季折々の美しさで、地域の人や観光客に親しまれている人気スポットです。

伊賀八幡宮の御朱印は、境内の受付でいただくことができます。

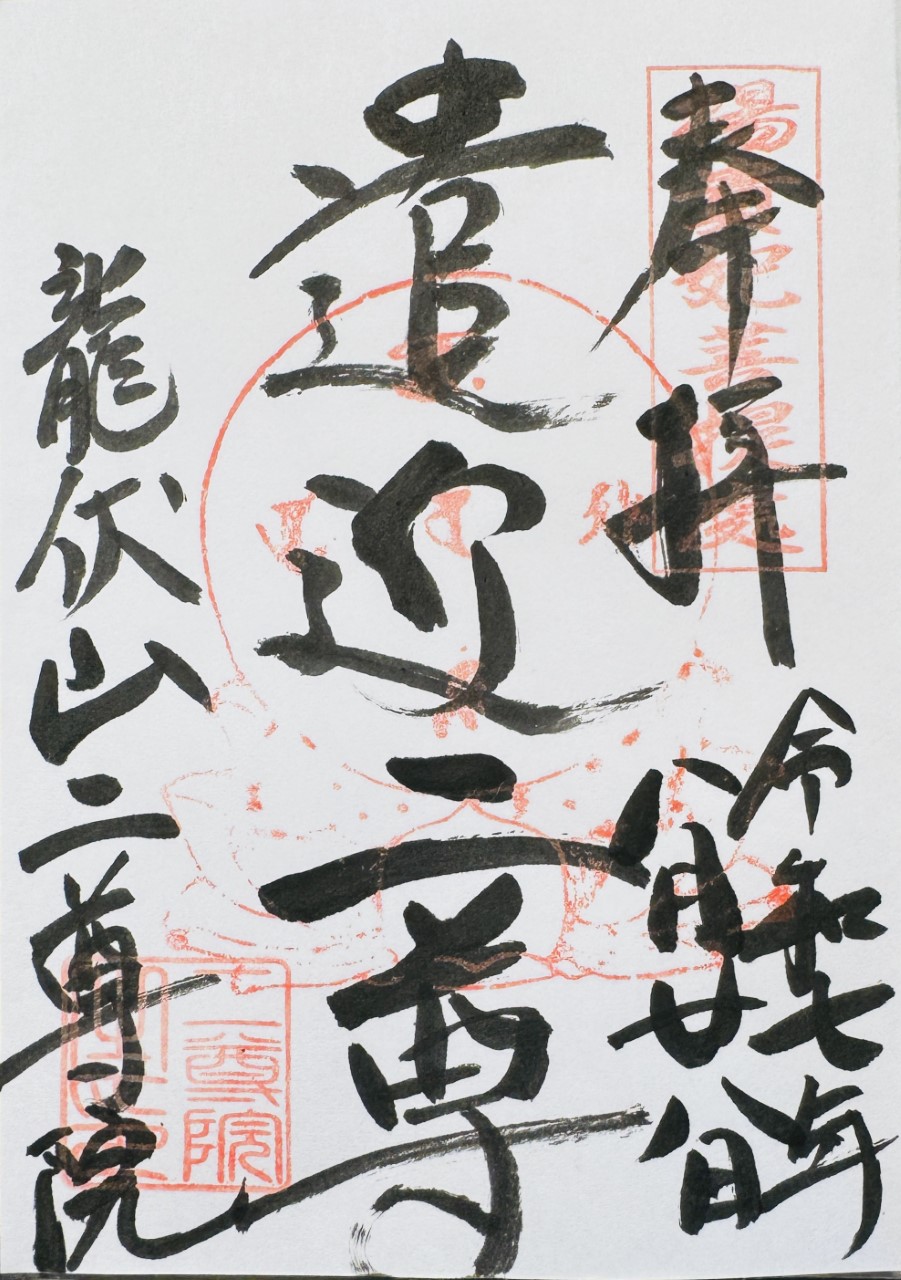

右から「徳川氏累代祈願所」「三葉葵紋」の朱印に、中央に「東照大権現」「伊賀八幡宮」「参拝日」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

右上の墨書きの「徳川氏累代祈願所(とくがわしるいだいきがんしょ)」 とは、徳川家における信仰の重要地を意味しており、伊賀八幡宮が徳川家にとって極めて重要な神社であることを示しています。

加えて、中央には徳川家の家紋である「三葉葵紋」の大きな朱印がおされます。東照大権現(徳川家康)を祀る神社や、徳川家と関係が深い寺社の御朱印には三葉葵紋の朱印がおされることは一般的ですが、これほど大きな三葉葵紋の朱印がおされることは珍しく、伊賀八幡宮が徳川家にとって特別な神社であることがこの朱印からもわかります。

東照大権現も八幡神(応神天皇、仲哀天皇、神功皇后)も武運の神としての強大なご神徳があるとされていますので、この御朱印をいただき御祭神とご縁を結ぶことで勝運のご利益を授かることができるでしょう。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

墨の濃淡が安定し、滲みも最小限に抑えつつ、筆運びにリズム感を感じるのは、墨の浸透や吸水性が良い土佐手漉和紙ならではだと思います。勢いと安定感のある書体からは家康の決断力、鋭いハネや直線の力強さからは八幡神の武力が表現されているように感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

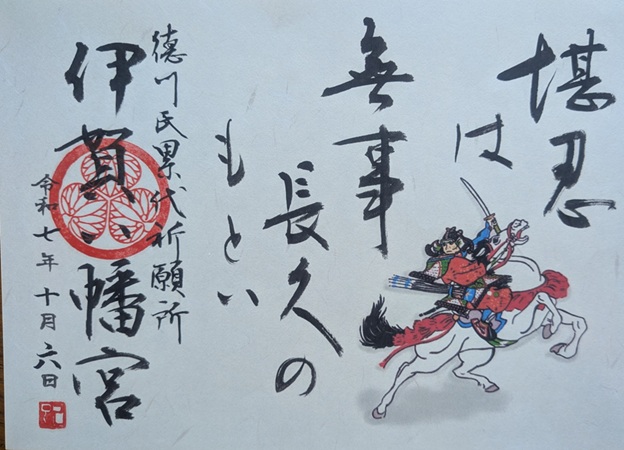

私が伊賀八幡宮を参拝した令和7年(2025年)10月には、通常の御朱印のほかにも期間限定の御朱印が授与されていて、今回は10月限定「特別名言御朱印」をいただき、初穂料は1,200円でした。

この御朱印には、江戸幕府を開く大きな功績をのこした徳川家康の遺訓の一節が記され、右下には絵馬にも描かれている家康の威厳ある姿が添えられています。

この御朱印に記載されている家康の遺訓のひとつ「堪忍は無事長久の基(かんにんはぶじちょうきゅうのもと)」とは、「我慢して耐えることが平穏無事がながく続く基礎である」ということを意味しています。「忍耐の人」として大きな功績をのこした家康の言葉には説得力と重みがあります。

家康はいくつもの遺訓をのこしており、「東照公御遺訓(とうしょうこうごいくん)」としてまとめられ、徳川家はもとより一般にも教訓となるありがたい言葉として受け継がれ、実践されています。

伊賀八幡宮の特別名言御朱印は、偶数月にデザインが更新され、家康のいろいろな遺訓が記されます。何度も参拝に訪れて、この御朱印をコレクションしていけば、家康の考えを理解することにつながると思います。

このほかにも、季節限定の御朱印など、いろいろなデザインの御朱印が授与されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

伊賀八幡宮は、松平家・徳川家の存続と繁栄、さらには徳川家康が江戸幕府を開くという偉業を成し遂げる上で精神的支柱となり、計り知れない象徴的な役割を果たしてきた神社です。御朱印をいただき、家康と八幡神とご縁を結ぶことで、未来を切り拓く力、そして家族の安泰や繁栄へと繋がる、かけがえのないご神徳を授かることができるでしょう。

※同じ岡崎市内にあり松平家・徳川家康と関係が深い大樹寺と瀧山東照宮に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「大樹寺」のこの地出身の「徳川家康」の座右の銘が記される御朱印

【御朱印情報】愛知県「瀧山東照宮」の徳川家の象徴「三葉葵紋」の大きな朱印がおされる御朱印

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

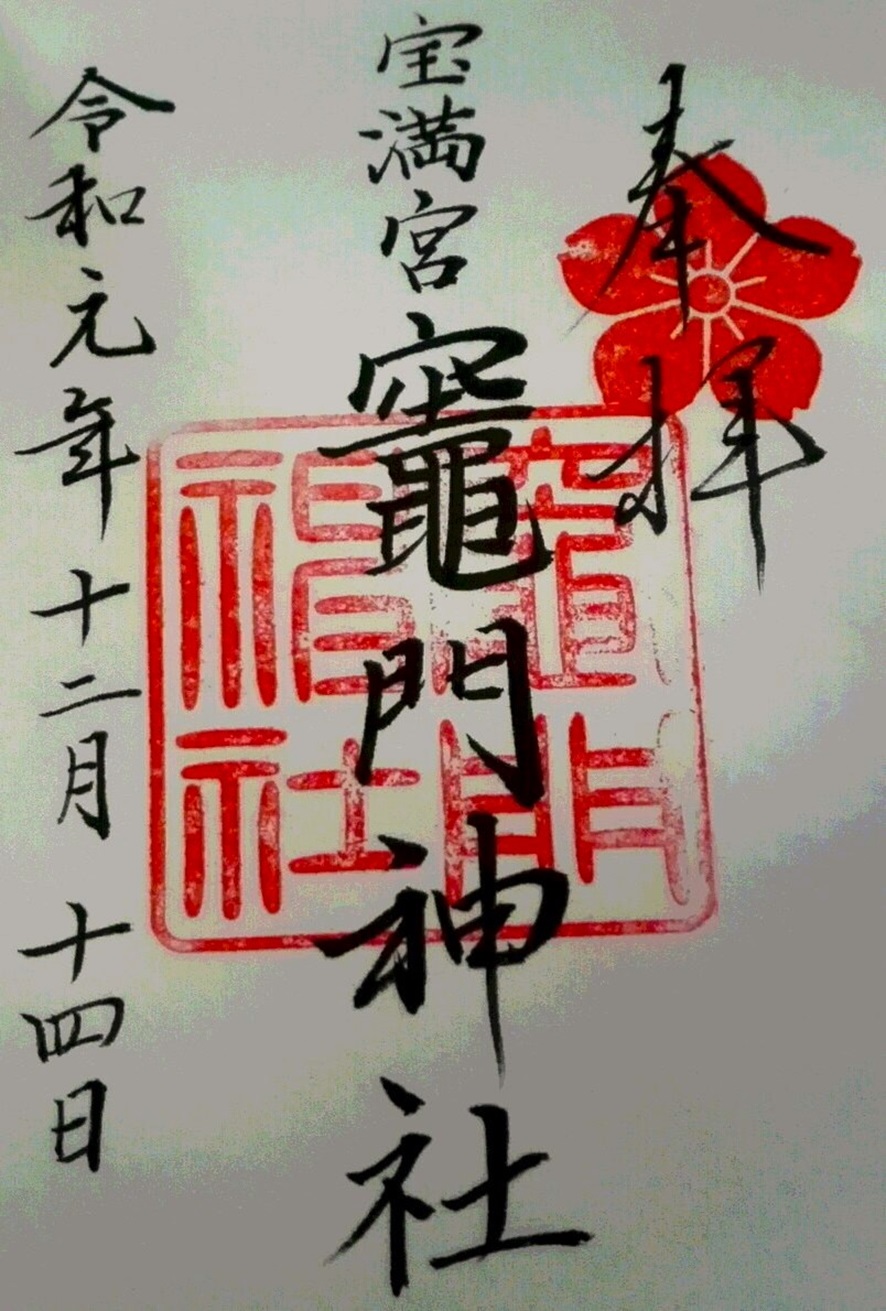

福岡県太宰府市にある「竈門神社」は、霊峰として崇められる「宝満山」に鎮座する神社で、縁結びのご利益や太宰府鎮護の神として知られています。春の桜の名所としても有名で、神紋の桜の朱印がおされる御朱印をいただくことができます。

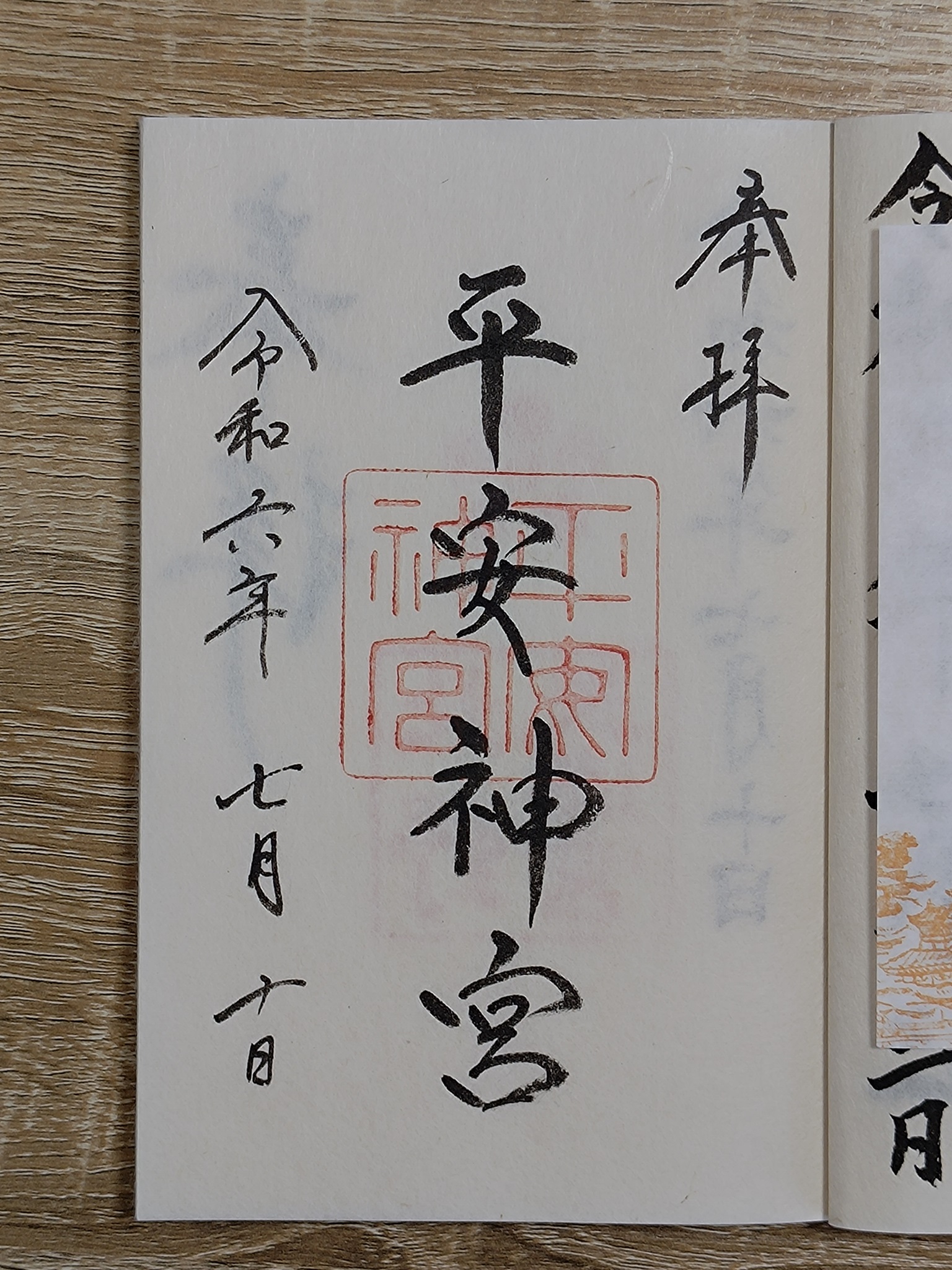

京都府京都市左京区にある「平安神宮」は、平安京遷都から日本の中心として発展した京都の当時の様子を彷彿とさせる神社です。オーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に、伝統的でシンプルなデザインの御朱印を書き入れていただきました。

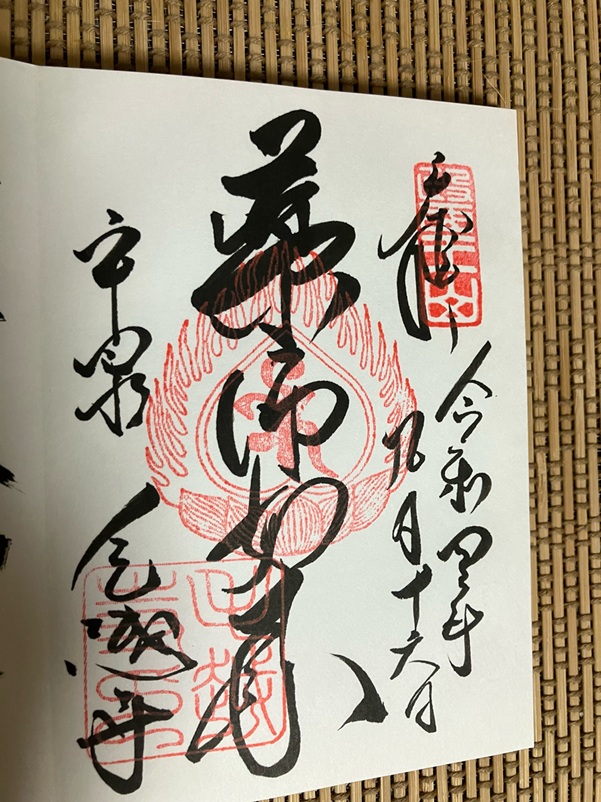

岩手県平泉町にある「毛越寺」は天台宗の古刹で、浄土の世界観を表現した広大な境内はユネスコ世界文化遺産にも登録されています。伝統的なデザインの「薬師如来」の御朱印は、浄土の癒しが表現されています。

山口県長門市にある「二尊院」は、唐の国の美女・楊貴妃が難を逃れ日本へやってきたとされる「楊貴妃伝説」で知られる寺院です。楊貴妃にまつわる「遣迎二尊」の御朱印をいただくことができ、宿坊宿泊者限定で「楊貴妃AIイラスト」が入った御朱印も授与されています。 (さらに…)