- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

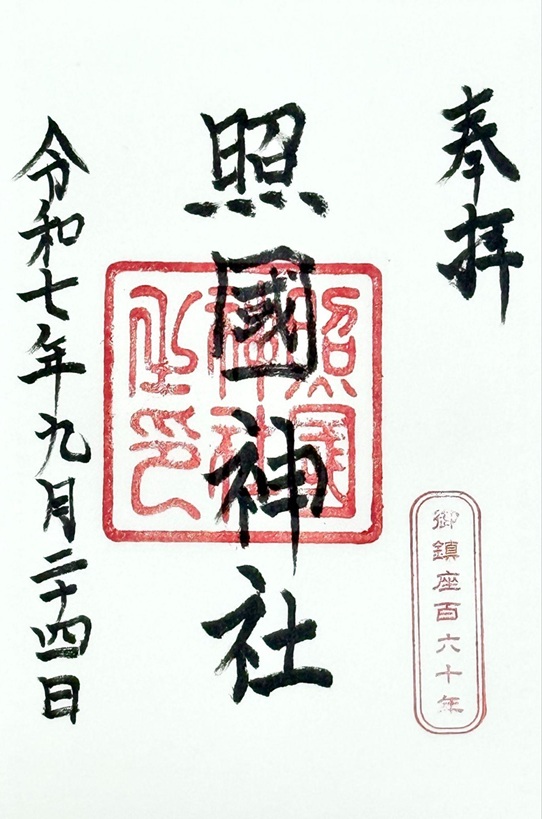

鹿児島県鹿児島市にある「照國神社」は、幕末の名君といわれる島津斉彬を祀る神社です。令和6年(2024年)に創建160周年を迎え、基本の御朱印には「御鎮座百六十年」の朱印がおされ、160周年記念事業の特別御朱印も授与されていて、斉彬と深いご縁を結ぶことができます。

スポンサーリンク

鹿児島県鹿児島市の市街地に鎮座する「照國神社(てるくにじんじゃ)」は、島津家第28代当主・島津斉彬(しまづなりあきら)を「照國大明神(てるくにだいみょうじん)」として祀った神社です。

島津斉彬は、江戸時代後期に薩摩藩(さつまはん、現在の鹿児島県)の第11代藩主として、西洋技術の導入や産業の発展を推し進め、日本を近代化に導いた名君といわれ、幕末に活躍した西郷隆盛(さいごうたかもり)らを育てたことでも知られています。安政5年(1858年)に50歳で急逝しましたが、藩主であった7年間に大きな功績をのこしました。

斉彬公の死後、その功績を慕い崇敬する人々により、斉彬を祀る神社を建立しようという運動が起こります。そして文久2年(1862年)、鹿児島城の西側に位置する城内の一角が社地として選ばれ、翌年に勅命により「照國大明神」の神号が授けられて神社が創建されました。

元治元年(1864年)に社殿が完成し、「照國神社」と称されるようになります。明治6年(1873年)には鹿児島県を代表する県社に、明治15年(1882年)には別格官幣社(べっかくかんぺいしゃ)に指定されました。別格官幣社とは、明治政府によって設けられた近代社格制度における神社の社格のひとつです。国家のために特別な功労があった人物を祀る神社を対象とし、昭和21年(1946年)に制度が廃止されるまで存在しました。

創建当初の社殿は、栃木県の日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)に代表される権現造(ごんげんづくり)の様式で建てられていました。しかし、明治10年(1877年)に勃発した西南戦争の際、この周辺が最後の激戦地となり、照國神社も戦火の被害を受けました。その激しい戦闘により社殿は焼失し、創建当時の姿は失われました。

5年後には社殿が再建されましたが、昭和20年(1945年)8月の空襲で、大鳥居以外の建物が再び焼失します。その後、昭和33年(1958年)からおよそ10年をかけて本殿・拝殿・神門が再建され、授与所の整備や幣殿の拡張を経て、現在の姿に至りました。

※日光東照宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】栃木県「日光東照宮」の本宮と奥宮でいただける御朱印

照國神社では複数種類の御朱印が社務所で授与されています。

基本の御朱印は、「奉拝」「照國神社」「参拝年月日」の墨書きに、「照國神社」「御鎮座百六十年」の朱印がおされるデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

「照國」という社名は、島津斉彬の神号である「照國大明神」に由来します。

島津斉彬は、幕末の大名の中でも「まれに見る人物」と高く評価されていました。幼いころから学問を好み、特に蘭学(西洋の学問)をはじめ、多方面で成果を上げました。開明的な考え方と科学的な知識を持ち、海外情勢にも非常に明るい大名でした。

当時の日本は、国内外ともに不安要素が多く、先行きが不透明な時代でした。斉彬はその状況を見抜き、日本を守り発展させるためには、西欧の技術や制度を積極的に取り入れるべきだと考えました。

その具体的な取り組みが「集成館事業(しゅうせいかんじぎょう)」です。反射炉の設置による鉄製大砲の製造、西洋式の蒸気船の建造、洋式の紡績工場の開設など、近代産業の基盤づくりを次々と進めます。これらの事業は、国力の強化や産業の育成を通じて、人々の暮らしを豊かにし、さらに外国の圧力に振り回されない国づくりを目指したものでした。

さらに斉彬は、身分にとらわれず人材を登用しました。能力のある人物には積極的に学問と実践の機会を与え、その中から西郷隆盛や大久保利通(おおくぼとしみち)といった、明治維新を支える多くの人材が育ちました。これらの取り組みによって、斉彬は近代日本の礎を築いた人物の一人とされています。

照國神社は、令和6年(2024年)に創建160年という節目を迎えました。御朱印にも期間限定で「御鎮座百六十年」の朱印が記念の証としておされます。

この御朱印は、斉彬が鹿児島にもたらした多大な功績を現代に伝えるものだといえます。照國神社は、斉彬にあやかって縁結び、学業成就、商売繁盛、開運、健康祈願などいろいろなご利益があるといわれていますので、参拝の際にはぜひ御朱印もいただいて、斉彬と深いご縁を結んでみてください。

照國神社では基本の御朱印のほかに、月替わりの御朱印(書置き)も授与されていますが、さらに令和5年(2023年)10月から令和8年(2026年)3月までの創建160周年記念事業の期間中は、特別な御朱印が授与されています。

この特別御朱印は、透明な素材に箔が入ったクリアタイプとなっており、朝顔と切子の文様があしらわれています。

朝顔の意匠には由来があります。江戸時代後期には、珍しい形や色をもつ「変化咲き朝顔」の栽培が大きなブームになりました。江戸で生まれ育った島津斉彬もその愛好家で、数千種におよぶ朝顔を自ら育て、その変化を観察することを楽しんでいたと伝えられています。

また、もう一つのモチーフである切子の文様は、斉彬が推進した「集成館事業」の中で生まれた薩摩切子をイメージしたものです。透明感のある輝きと箔のきらめきを持つ御朱印は、「国を照らす存在」として崇敬される御祭神の姿にも重なります。

この投稿をInstagramで見る

照國神社の境内には、末社として「保食神社(うけもちじんじゃ)」が祀られています。御祭神は、穀物の神として知られる倉稲魂神(うかのみたまのかみ)です。倉稲魂神は全国的に「お稲荷さま」として信仰される神様です。

この稲荷信仰は、島津家と深い関わりがあります。平安時代末期、島津家初代・島津忠久(しまづただひさ)は、大阪の住吉大社で雨の降る夜に狐火に照らされて誕生したという説話が残されています。

※住吉大社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「住吉大社」の千年帳にいただいた「摂津国一之宮」の達筆な御朱印

さらに、16世紀の合戦では、戦場に狐火が灯ったり、紅白三匹の狐が島津軍を助けたという逸話も伝わっています。こうした伝承から、島津氏と狐は深い縁があると考えられ、薩摩では稲荷信仰が根付いていきました。保食神社は「照國稲荷(てるくにいなり)」と呼ばれ、市民からあつい崇敬を受けています。

照國神社は、幕末の名君・島津斉彬を「照國大明神」として祀る神社です。西洋技術の導入や集成館事業など、日本の近代化を先導した斉彬の志を今に伝えています。境内には、島津家と深い縁をもつ稲荷信仰を受け継ぐ「照國稲荷」も祀られており、地域の人々の信仰の場として親しまれてきました。現在は「御鎮座百六十年」を記念した特別御朱印もいただくことができます。参拝の際には、ぜひ御朱印をいただいて、斉彬の近代化事業の歩みと鹿児島の歴史に思いを寄せてみてはいかがでしょうか。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

大阪府大阪市北区にある「大阪天満宮」は、学問の神様・菅原道真を祀り、日本三大祭のひとつとされる「天神祭」が有名な神社です。 菅原道真ゆかりの「梅鉢紋」が目を引く伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事の時期限定のアート御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

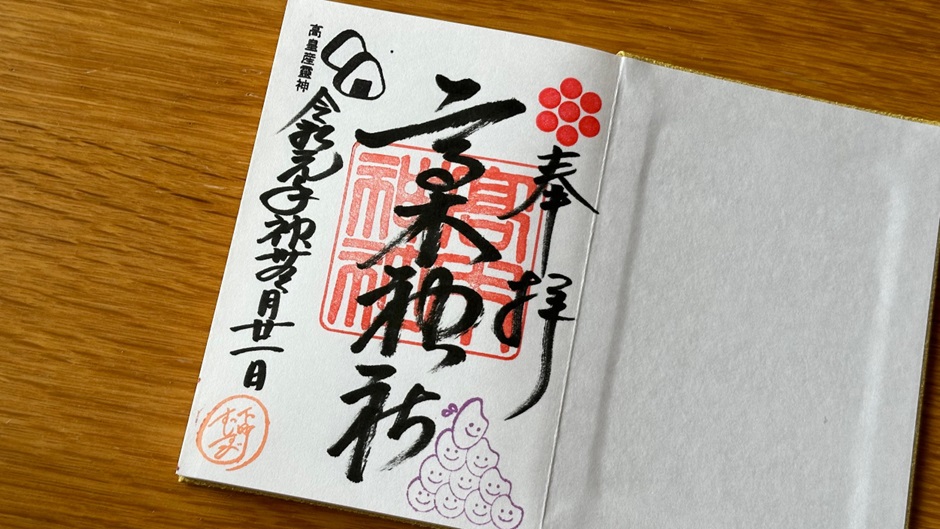

東京都墨田区にある「高木神社」の御祭神・高皇産靈神は「結びの神」といわれています。御祭神にちなんだ「おむすび」をモチーフにした授与品が話題になっていて、御朱印にもかわいらしいおむすびのスタンプがおされます。

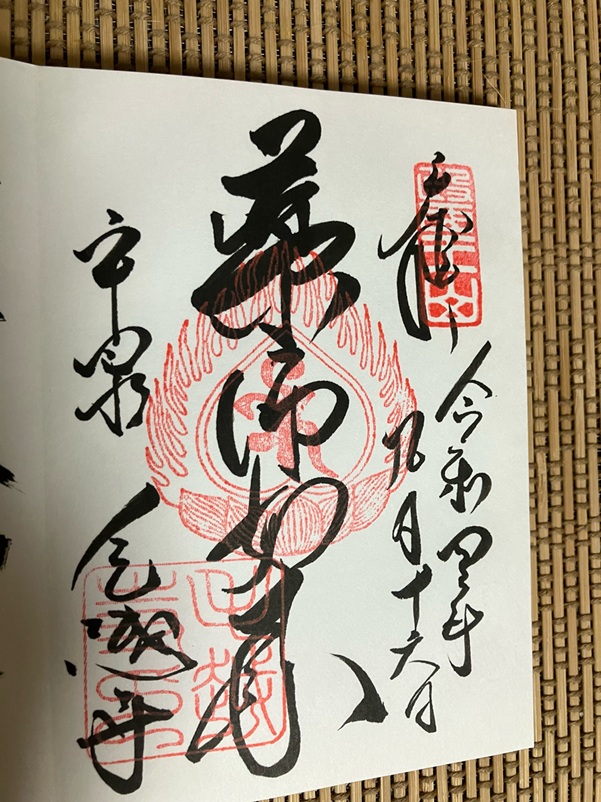

山口県下関市にある「大歳神社」は、この地に関係する偉人である源義経や高杉晋作などとゆかりがある神社です。時季やイベントにあわせて授与される限定のアート御朱印など、多彩な御朱印をいただける神社として話題になっています。

岩手県平泉町にある「毛越寺」は天台宗の古刹で、浄土の世界観を表現した広大な境内はユネスコ世界文化遺産にも登録されています。伝統的なデザインの「薬師如来」の御朱印は、浄土の癒しが表現されています。