- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県名古屋市北区にある「別小江神社」は、地域で重要な役割を果たしてきた古社で、近年は境内の華やかな演出が話題になっています。「繁栄の神様」を象徴するデザインの基本の御朱印のほか、多種多様な限定御朱印が授与されていて、御朱印人気ランキングで全国1位の常連になるほど人気を集めています。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市北区にある「別小江神社(わけおえじんじゃ)」は、伝承によれば西暦367年頃に神功皇后(じんぐうこうごう)の安産の石を尾張国造稲植(おわりくにのみやつこいなう)が千本杉と称する場所に埋めて、神功皇后と応神天皇(おうじんてんのう)を祀る八幡社として創建されたのが始まりとされています。

別小江神社は、平安時代の延長5年(927年)にまとめられた官社の一覧表「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」にも記録され、当時から地域の信仰の中心的役割を担っていました。

戦国時代の天正12年(1584年)に、戦国武将・織田信長(おだのぶなが)の次男・織田信雄(おだのぶかつ)の命によって現在地へ移され、江戸時代までは「六所明神」という名称で親しまれ、当時当地と関係が深かった織田家・豊臣家・徳川家の崇敬もあつかったそうです。

明治時代に入ってから「別小江神社」の名称に改称されました。

「別小江」の名前は、近くを流れる庄内川(しょうないがわ)の南岸に立地し、川の流れが別々になる場所という意味合いから「わけおえ」と名付けられたとされています。

昭和20年(1945年)の太平洋戦争末期の空襲により社殿を焼失し、昭和41年(1966年)に再興されて現在に至っています。

近年は、境内が華やかに装飾されていることがSNSなどで話題になり、全国的な知名度が急上昇しています。

別小江神社では、社務所で多種多彩な御朱印が授与されています。

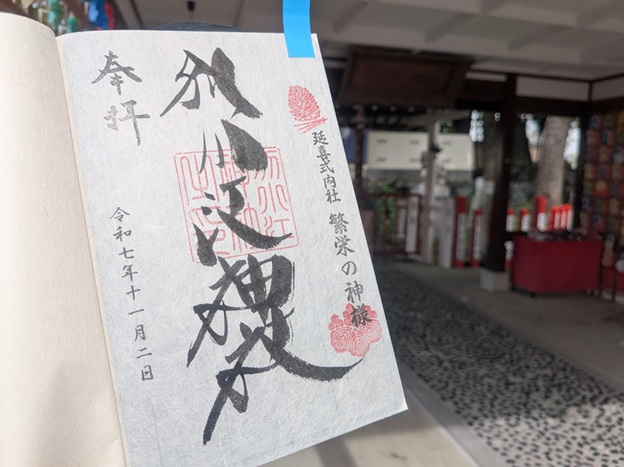

基本の御朱印は、「松ぼっくり」「五三桐紋」「別小江神社」の朱印に、「延喜式内社」「繁栄の神様」「奉拝」「参拝日」の黒印に、「別小江神社」が墨書きされるデザインで、持参した御朱印帳に丁寧に直書きしていただき、初穂料は300円でした。

「延喜式内社」の印は、国が公的に認めて祭祀を行うべき重要な神社であることを表しています。

また、「五三桐」の朱印は、織田信長が朝廷から下賜され、別小江神社を移動・整備した織田信雄が受け継いだ紋で、戦国時代にも地域で重要な役割を果たしていたことを示しています。

「繁栄の神様」の印は、別小江神社境内に繁栄を象徴する複数の松の木が自生し、特別な霊力が宿る神社として「事業繁栄」や「一族繁栄」などのご利益があるといわれていることを表しています。

特に三葉松は、葉が黄金色になって落ちることから「金銭松」とも呼ばれ、金運と延命長寿のご利益があるとされています。この松を身につけるとご利益があると伝わっていて、御朱印の右上には「松ぼっくりと松の枝」が朱印としておされています。最近では金運のご利益をいただける神社として宝くじ売り場でも紹介されており、子孫繁栄や安産の神様としてのご利益もあわさって、この御朱印には別小江神社の御神徳が詰まっているといえます。

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

御朱印中央の「別小江神社」の墨書きの特徴的な書体の線の太い部分と細い部分がくっきりと浮かび上がり、墨の濃淡のグラデーションが豊かに表現されているのは、墨の染み込みが良く独特の凹凸感がある土佐手漉和紙ならではだと思います。

個性的な書体は、神社としての今までの固定概念を覆し、新しい取り組みにチャレンジしている別小江神社のポリシーが表れているように感じました。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

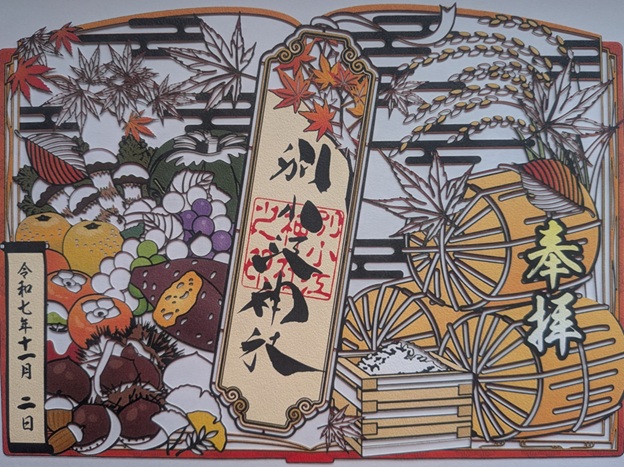

私が別小江神社を参拝した令和7年(2025年)11月には、基本の御朱印のほかにも期間限定の御朱印など、たくさんの種類の御朱印が授与されていて、その中から季節限定の「秋の切り絵御朱印」をいただき、初穂料は1,300円でした。

11月の「実りの秋」をイメージしたデザインで、中央の「別小江神社」の文字を囲むように、右下には稲穂に米俵、左下には秋の旬の食材が繊細な切り絵の手法で鮮やかに描かれています。

別小江神社では趣向を凝らした御朱印とあわせて、季節にあわせて遊び心いっぱいに演出されている花手水も人気になっています。私が参拝した際にも花手水を写真撮影している人がたくさんいました。

別小江神社では、季節や祭事にあわせて多種多彩な限定御朱印が授与されており、御朱印帳に直書き対応してくれるものもあるので、御朱印巡り好きの間で話題になっています。御朱印をいただいた人がSNSなどで情報発信することで、情報が拡散し、美しい御朱印が授与される神社として、今や全国的な知名度になっています。

各種アンケート調査で御朱印が人気の寺社のランキングで全国1位に何度もなっているなど、御朱印巡り好きの人の憧れの神社ですので、ぜひ一度参拝して、複数種類の御朱印の中からお気入りの御朱印をみつけてみてください。

この投稿をInstagramで見る

境内には、貴重な遺物「清正橋(きよまさばし)」の一部の石があります。

戦国時代に築城の名手としても知られた武将・加藤清正(かとうきよまさ)は、江戸幕府を開いた徳川家康(とくがわいえやす)の命で東海地域の支配拠点として名古屋城の築城にあたりました。天守閣の石垣工事の際の巨石運搬において、清正は石の上にのって気勢を上げ、綱をひく民衆を鼓舞したといわれていて、「清正の石曳き」として伝承されています。

清正橋は、築城の際に清正の命で街道に架けられた橋で、橋の部材の石は名古屋城築城における清正の築城技術の高さや地域の発展に重要な役割を果たした功績を後世に伝えています。

※加藤清正と関係が深い熊本県にある加藤神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】熊本県「加藤神社」の加藤清正への尊敬の念を感じる御朱印

※名古屋城と関係が深い那古野神社、名古屋東照宮、若宮八幡社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「那古野神社」の「名古屋城」ゆかりの伝統的なデザインの御朱印

【御朱印情報】愛知県「名古屋東照宮」の徳川家康・尾張徳川家とご縁を結ぶ見開きの珍しい形状の御朱印

【御朱印情報】愛知県「若宮八幡社」の千年帳にいただいた「名古屋総鎮守」の伝統的な御朱印

別小江神社は、地域で重要な役割を果たしてきた確かな歴史を持ちながら、境内の演出など新しい取り組みに積極的に挑戦していて、知名度が急上昇している神社です。多種多彩な御朱印は、御朱印巡り好きの人の間で話題になっていますので、ぜひ一度参拝して、お気に入りの御朱印を見つけてみてください。

※愛知県名古屋市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

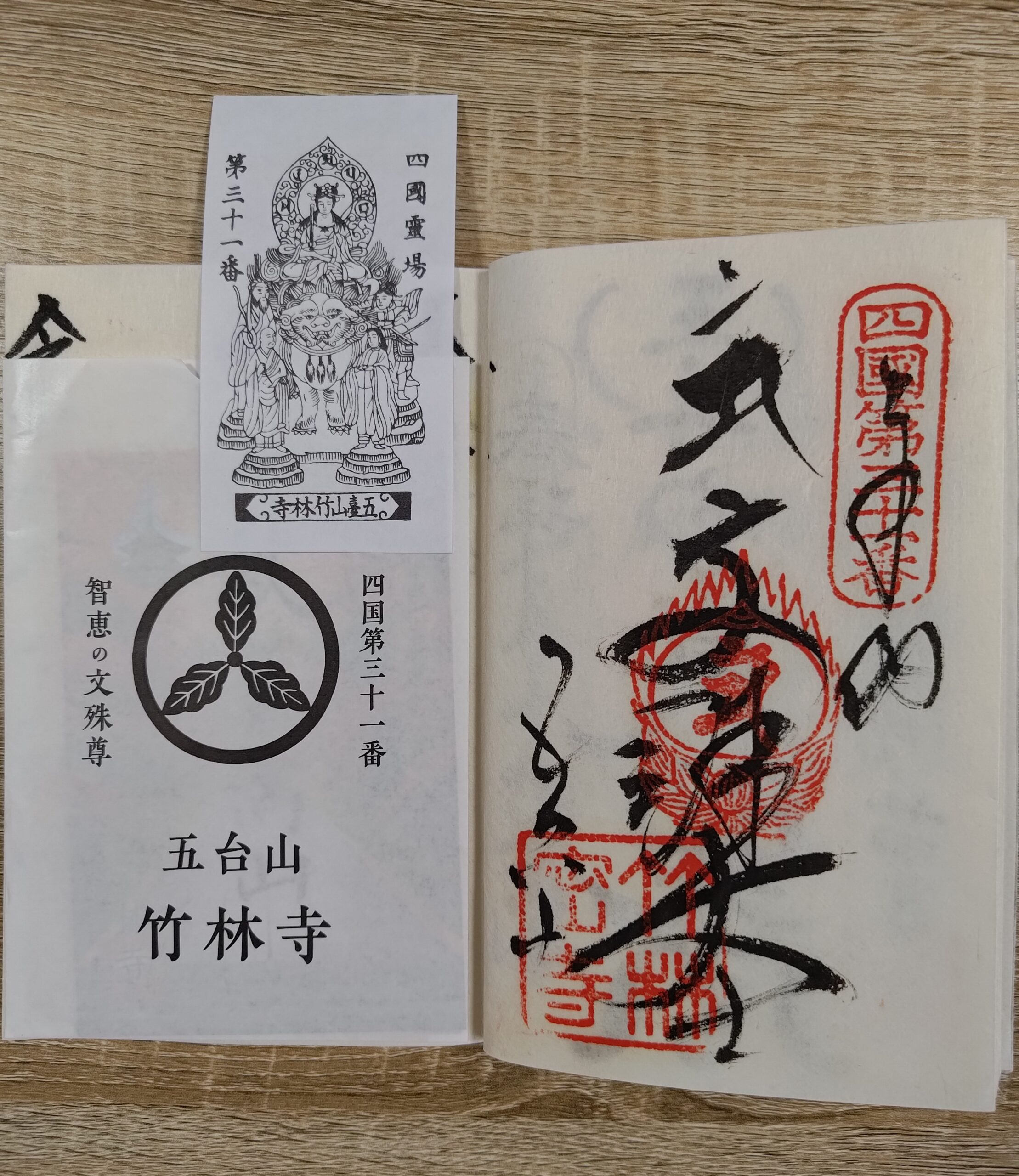

高知県高知市にある「竹林寺」は、四国八十八ヶ所霊場31番札所として知られる高知県屈指の参拝者数を誇る寺院です。智慧の仏である御本尊「文殊菩薩」とご縁を結ぶことができる御朱印のほか、その年や季節に応じて限定デザインの御朱印が授与されています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙のひとつである讃岐のり染「竹雀」の図案は、厄除けと富や繁栄、生命力と成長を意味するたいへん縁起の良いもので、ベースの紫色は仏教で高貴な色とされ、魔除けの意味もあります。

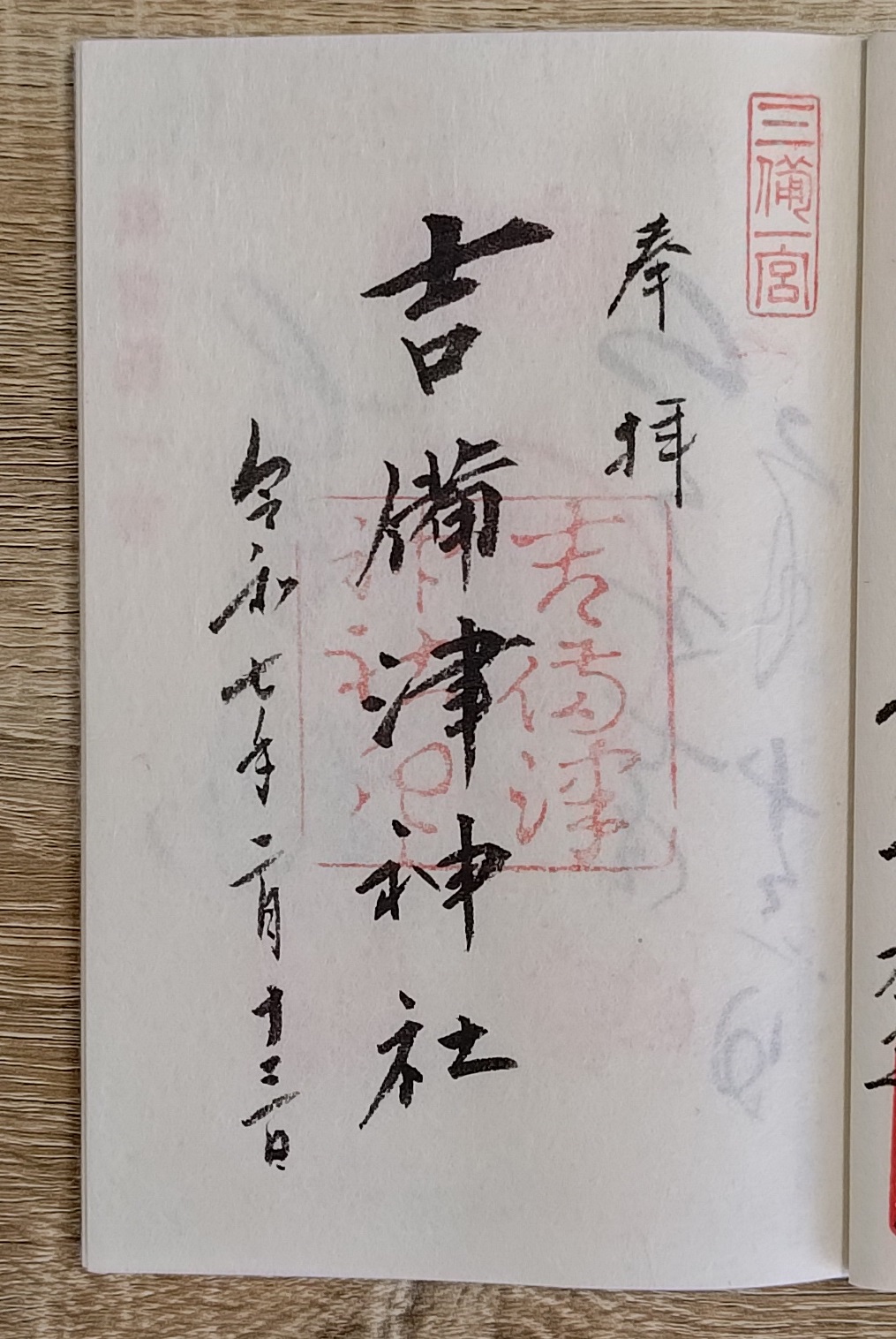

岡山県岡山市北区にある「吉備津神社」は、昔話「桃太郎」のモデルといわれる大吉備津彦命を祀り、備中国一宮として長く信仰されている神社です。地域の中心的な存在であったことを示す「三備一宮」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印のほか、限定の多彩な御朱印も授与されています。

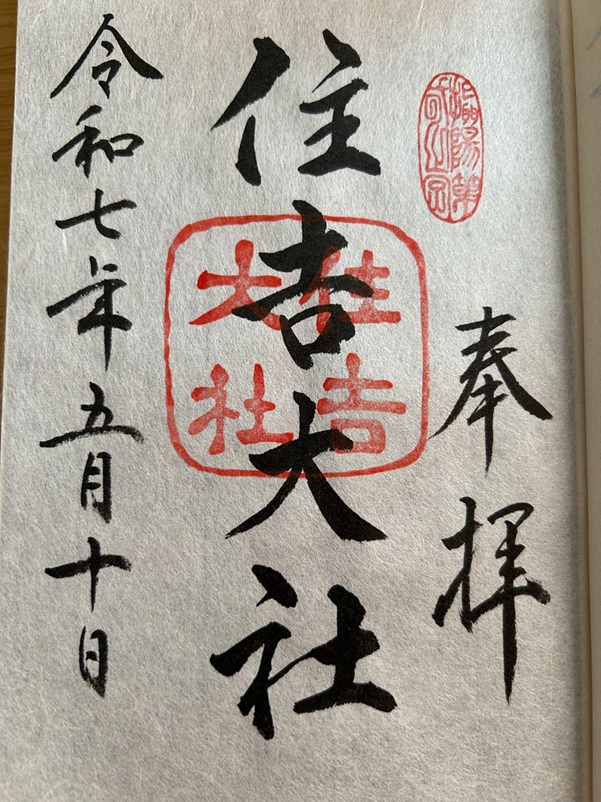

大阪府大阪市住吉区にある「住吉大社」は、全国の住吉神社の総本社として広く信仰をあつめる神社です。特別な御朱印帳「千年帳」にいただいた「摂陽第弌之宮」の朱印がおされ「摂津国一之宮」としての格式の高さを感じる達筆な御朱印と、話題になっている時期限定授与の刺繍御朱印をご紹介します。