- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県名古屋市にある「那古野神社」は、平安時代に創建されたとされる長い歴史のある古社です。江戸時代には名古屋城の三之丸に鎮座していて、「名古屋城の総鎮守」「名古屋の氏神」として地域で信仰をあつめ、名古屋城とともに歩んだ歴史を感じるシンプルで伝統的なデザインの御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

愛知県名古屋市中区にある「那古野神社(なごやじんじゃ)」は、平安時代の延喜11年(911年)に第60代・醍醐天皇(だいごてんのう)の指示によって、現在の愛知県津島市にあった津島牛頭天王社(つしまごずてんのうしゃ、現在は津島神社)を総本社とする天王社の一つとして創建されました。

戦国時代の天文元年(1532年)に、当時の尾張地域で勢力を広げていた戦国武将・織田信秀(おだのぶひで)が、当地を治めていた今川氏豊(いまがわうじとよ)から那古野城(なごやじょう)を奪う際に焼失し、天文6年(1540年)に信秀によって再建されました。

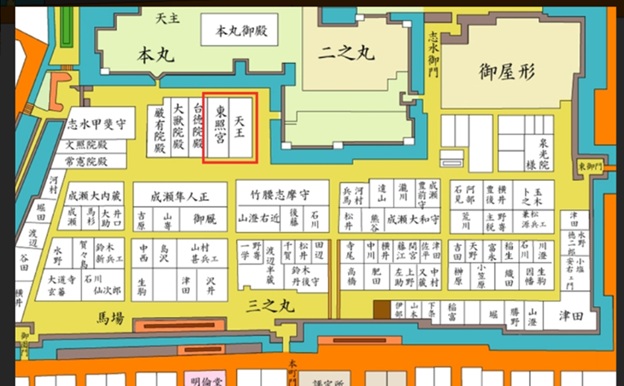

江戸時代に入って慶長15年(1610年)に、江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康(とくがわいえやす)によって、尾張地域の支配拠点として名古屋城が築城されることになった際、天王社は名古屋城の建造敷地内にありました。家康がおみくじで神意をうかがったところ、遷座不可(移転してはいけない)と出たため、天王社はそのままの場所に止め置かれることになり、結果として三之丸内に鎮座する形になり、「名古屋城の総鎮守」「名古屋の氏神」となりました。

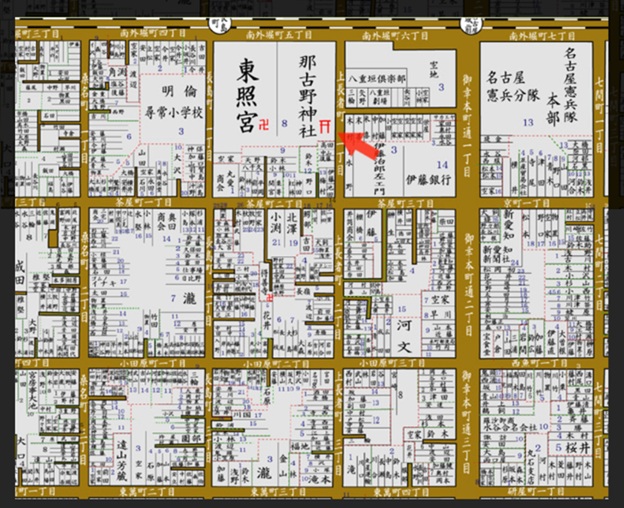

明治時代になると、神仏分離の影響で、明治4年(1871年)には社領が没収され、明治9年(1876年)に陸軍の拠点・名古屋鎮台(なごやちんだい)が名古屋城内に置かれることとなり、旧藩の学校「明倫堂跡地」である現在地に移転され、明治32年(1899年)に現在の那古野神社の名称になりました。

昭和20年(1945年)の名古屋大空襲で本殿は焼失しましたが、昭和34年(1959年)に再建され現在にいたります。

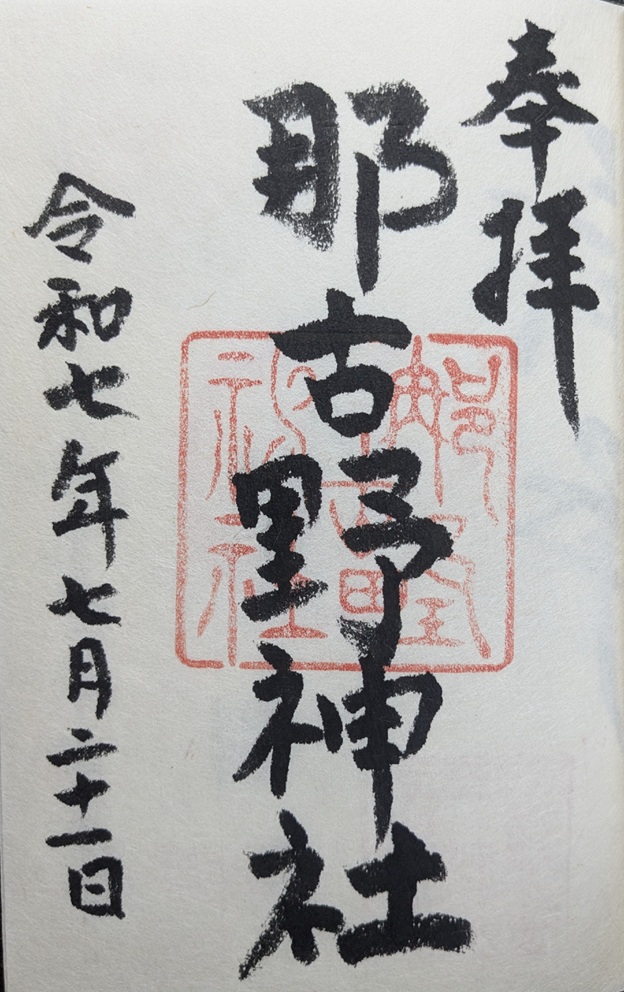

那古野神社の御朱印は、拝殿の隣にある社務所でいただくことができます。

中央に「那古野神社」の朱印、右から「奉拝」「那古野神社」「参拝日」が墨書きされるシンプルなデザインの御朱印で、私が持参した御朱印帳に丁寧に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

那古野神社の現在の御祭神は、須佐之男命(すさのおのみこと)、奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)、八柱神(やはしらのかみ)、兵主神(ひょうずのかみ)の4柱です。

創建時の御祭神である牛頭天王(ごずてんのう)は、疫病退散や無病息災の神として平安時代に定着し、中世に入ると神仏習合の考えから須佐之男命と同一神として信仰されるようになります。那古野神社では、明治時代の神仏分離の影響で、神道の姿である須佐之男命に統一されることになりますが、その歴史や御神徳は受け継がれています。

また、須佐之男命が奇稲田姫命を八岐大蛇(やまたのおろち)から救い結婚した神話から、那古野神社は、縁結びや夫婦円満のご利益、兵主神の武神としてのご利益、天皇を守護する8柱を祀る八柱神の幅広いご利益も併せ持つ神社としても信仰されています。

那古野神社は、毎年7月15・16日に行われる「天王祭(てんのうまつり、那古野神社例大祭)」でもよく知られています。

江戸時代、毎年6月15日に宵祭り、16日にだんじりを引く祭礼が行われ、最盛期には見舞車と呼ばれる山車が16輌ひかれたそうで、街中が盛り上がる名古屋の風物詩でした。明治時代に入って、 明治25年(1892年)からは山車に変わり神輿が登場しました。

しかし、昭和20年(1945年)の戦火により、だんじりなどの大半が失われ、毎年7月15日に試楽祭、16日に例祭と神輿渡御が行われる祭に内容は変わりましたが、祭の際には唯一残っただんじり1両が境内に飾られ、江戸時代の名残を感じることができます。

天王祭は、江戸時代に名古屋城下でたいへな賑わいがあった毎年4月16・17日の名古屋東照宮(なごやとうしょうぐう)「東照宮祭(とうしょうぐうまつり)」、毎年5月15日・16日の若宮八幡社(わかみやはちまんしゃ)「若宮祭(わかみやまつり)」と並び、「名古屋三大祭」の一つとして現代でも地域の人達に親しまれています。

※名古屋東照宮と若宮八幡社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「名古屋東照宮」の徳川家康・尾張徳川家とご縁を結ぶ見開きの珍しい形状の御朱印

【御朱印情報】愛知県「若宮八幡社」の千年帳にいただいた「名古屋総鎮守」の伝統的な御朱印

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をした御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

優しさを感じる筆の運びと土佐手漉和紙の風合いが相まって、心温まる御朱印に仕上がっているように思います。土佐手漉和紙は、御朱印の書き手の想いや個性を際立たせてくれるように感じていて、いろいろな寺社でいろいろな書き手から千年帳に御朱印をいただくのがいつも楽しみです。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクをご参照ください。

那古野神社と関係が深い名古屋城は、江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康が、尾張地域の新たな支配拠点として慶長14年(1609年)に9男の徳川義直(とくがわよしなお)の居城として建造したものです。以降、明治維新まで徳川御三家の筆頭とされる尾張徳川家17代の居城として、地域にとって重要な役割を果たしました。

大天守に上げられた金鯱(きんしゃち)がシンボルで、「日本一守りが強く・美しく・頑丈な構造・格式が高い」と評され、大阪府・大阪城、熊本県・熊本城と並び「日本三名城」のひとつにも数えられました。

※大坂城と関係が深い大阪城豊國神社、熊本城と関係が深い加藤神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】大阪府「大阪城豊國神社」の豊臣秀吉ゆかりの出世開運の多種多様な御朱印

【御朱印情報】熊本県「加藤神社」の加藤清正への尊敬の念を感じる御朱印

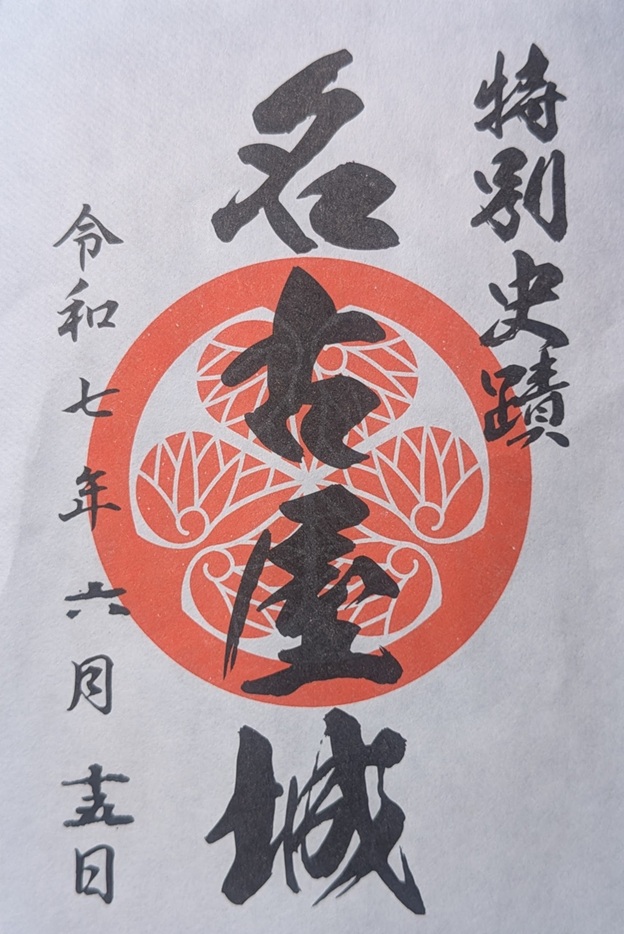

名古屋城では「御城印(ごしょういん)」が、正門前の売店と天守閣前のお土産屋さんの2ヶ所で授与されています。

近年、授与する城跡が増えてきている御城印は、登城証明・登城記念として、城名や城主の名前や家紋などが記され、城跡によってはカラフルな色彩なものなど複数種類の御城印が授与されるなど、城跡巡りの思い出の品として人気になっています。購入代金は城跡の維持管理などの支援にもつながる取り組みとして認知も広がっています。

御朱印巡り好きの人が御城印巡りも始めることが増えてきていますので、今回ご紹介した那古野神社のように、城と関係が深い寺社を参拝した際には、御朱印とあわせて御城印もいただいて、地域の歴史をより深く感じてみるのもおすすめです。

那古野神社は、名古屋の地を1000年以上守り続けてきた歴史をもつ、地域にとってとても重要な神社です。牛頭天王をルーツとする幅広いご利益があるとされる御祭神と御朱印通じてご縁を結び、関係が深い名古屋城や城下町の散策もあわせて楽しんで、名古屋の歴史を深く感じてみてください。

※愛知県名古屋市で御朱印が人気の寺社が、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

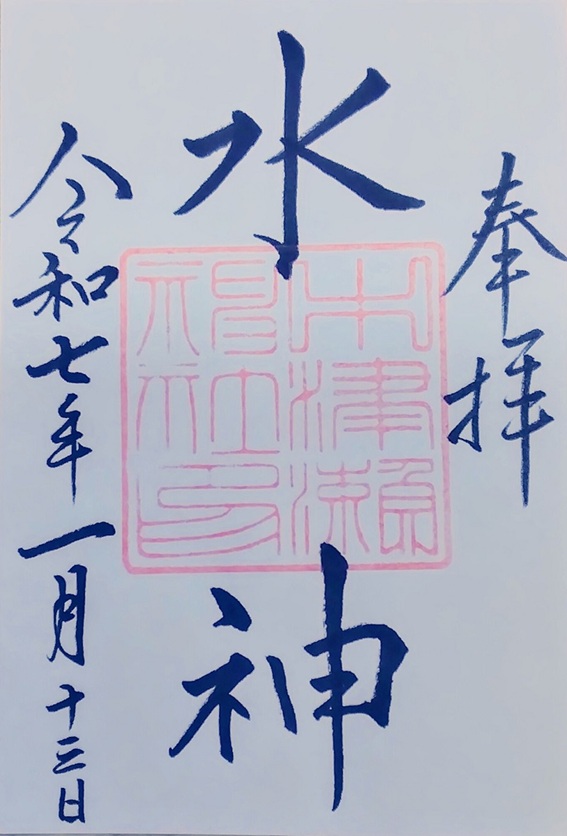

山口県宇部市にある「中津瀬神社」は、宇部市中心市街地に立地し、地元では「水神様」と呼ばれて親しまれている神社です。「水神」と大きく墨書きされる珍しい御朱印と、令和7年の干支「巳」にちなんだ可愛らしいアート御朱印をいただきました。

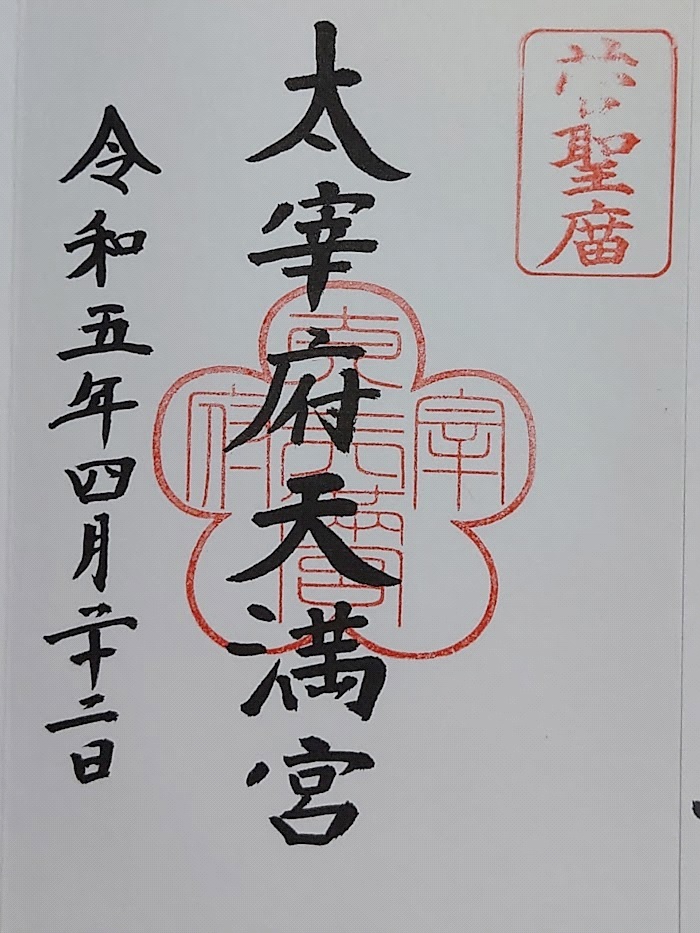

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮」は、菅原道真ゆかりの学問の神様として有名な神社です。シンボルである「梅」モチーフの御朱印のデザインや拝受方法と、神社のいわれや歴史、見どころをご紹介します。

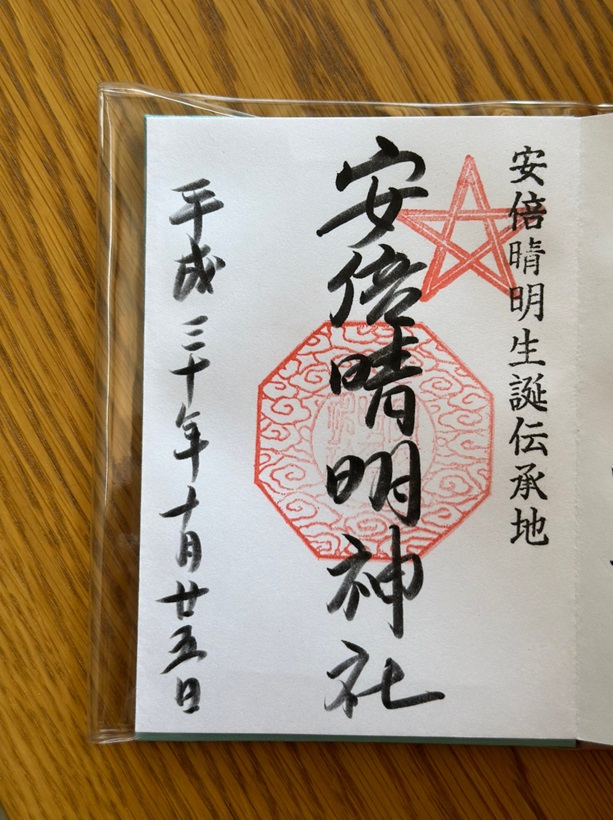

大阪府大阪市阿倍野区にある「安倍晴明神社」は、平安時代の陰陽師である「安倍晴明」を祀る神社で、晴明生誕の伝説がのこっています。五芒星の印が印象的な伝統的な御朱印をいただくことができます。

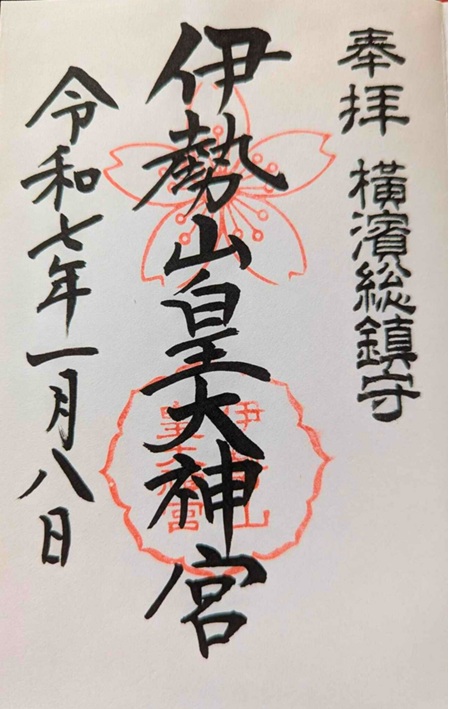

神奈川県横浜市は、古くから港湾都市として発展してきた日本を代表する大都市で、観光地としても世界に認められています。横浜市の観光コンテンツとして注目されている寺社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5寺社(伊勢山皇大神宮、成田山横浜別院延命院、總持寺、弘明寺、師岡熊野神社)を厳選してご紹介します。