- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

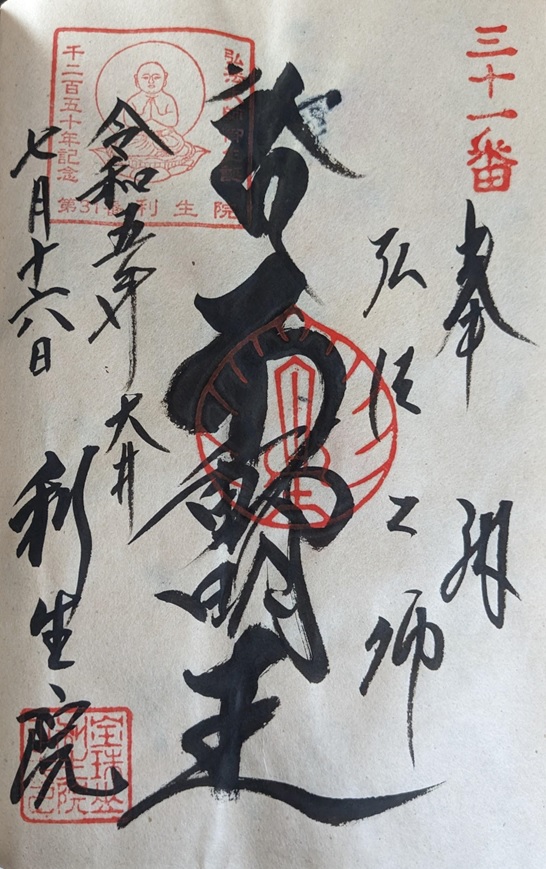

愛知県南知多町にある知多四国霊場31番札所「利生院」では、住職自らが御朱印を書き入れてくださいます。私が使っているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に、大胆かつ繊細に表現された本尊・不動明王の御朱印をご紹介します。

スポンサーリンク

目次

愛知県南知多町大井にある知多四国霊場31番札所「利生院(りしょういん)」は、真言宗豊山派の寺院です。知多半島の南東側に位置する港町の大井地区の「仏山(ほとけやま)」にあった医王寺を中心にした一山十二坊の寺院群の中の一つの坊「東方坊」がルーツで、火災で焼失した後、現在地に移転されました。現在は無人の寺院で、すぐ近くにある32番札所宝乗院が管理しています。

※医王寺を中心にした寺院群「大井の5ヶ寺」に関しては、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事で詳しくご紹介していますので、ぜひこちらもご参照ください。

【知多四国霊場】風光明媚な港町・南知多町にある札所群「大井の5ヶ寺」

利生院の御本尊は「不動明王」です。不動明王は大日如来の化身とされており、明王のカテゴリーの仏様の中でも中心的な存在です。煩悩を断ち切って苦難から救うとされており、身にかかる災難を振り払ってくださいます。健康のご利益や厄災を払う力が特に強いとされており、不動明王真言の「慈救呪」は、短いお経ですが特にパワーが強く、魔を払うことをお願いし、自分も不動明王のアドバイスを受けながら戦う意味があるといわれています。

利生院の不動明王の御朱印は、梵字の文字が太くて力強い印象があります。たった一文字ですが、その存在感が心に残り、書き手の御朱印に対する気持ちの入れ具合が伝わってきます。

不動明王の文字のハネや払いが特に長く、勢いが伝わってきます。独特のリズムのようなものも感じ、型にとらわれない書体が、不動明王の無限の可能性を表現しているようです。

この御朱印は、利生院を管理している宝乗院の住職が自ら筆をとり書いてくださいます。押印するときに「南無大師遍照金剛」と唱えてもくださって、住職の心がこもっていることで参拝した不動明王のパワーをより一層いただけそうです。

知多四国霊場では住職自らが御朱印を書き入れてくださることがよくあり、御朱印を通して、お寺の歴史や想いを感じることができたり、住職と交流してお話しができたりすることが魅力のひとつで、アットホームな霊場巡礼でもあります。

※住職不在時には書き置きの御朱印の対応になることもあります。

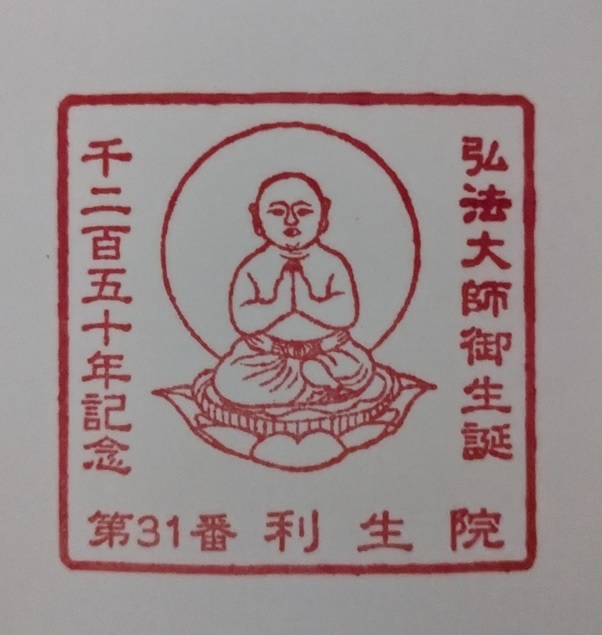

また、2023年が弘法大師生誕1250年の記念の年にあたることから、知多四国霊場では御朱印に弘法大師御生誕記念宝印が期間限定(2023年1月1日~2024年6月30日)で追加で押されています。札所ごとにデザインが異なり、御朱印巡り好きのマニア心をくすぐる御朱印になっています。

利生院の記念宝印は、弘法大師御生誕にちなんで幼い時の弘法大師をイメージして、宝乗院の住職がデザインにしたユニークなものです。

この記念宝印のみを御朱印帳に押していただくこともできるので、希望する人は御朱印をいただく際にリクエストしてみてください。

この利生院の御朱印は、私がオーダーして使っているオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。私の千年帳のサイズは大判(縦257mm×横182mm)で、一般的な御朱印帳よりも大きなサイズなので、不動明王の文字をのびのび大きく書いていただけました。書いていただいた住職が、文字を大胆に自由に表現できて動きもつけやすいので、御朱印の特徴を出しやすいとおっしゃっていました。

※千年帳のサイズに関しては、以下リンクで詳しく紹介されています。

また、本紙は職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「三椏紙(みつまたし)」という表面が滑らかなものを使っていますが、筆の滑りがよくて書きやすく、一般的な御朱印帳に比べて墨の染み込みがダントツに速いことに住職が驚いていました。書いている途中で筆に墨を足す回数が他の御朱印に比べて多かったほどだそうです。書いた文字の墨が浮かないので、にじみが少なく、文字の線がとてもきれいで繊細に仕上がっています。

※千年帳の本紙に関しては、以下リンクで詳しく紹介されています。

御朱印を手書きしていただくということは、唯一無二で一期一会の御朱印をいただけるという貴重な体験であることや、御朱印をいただく御朱印帳によっても仕上がりがまったく異なるものになることを実感しました。

※私が使用している千年帳に関しては、私が運営している御朱印関連のSNSでもご紹介しています。

この投稿をInstagramで見る

利生院では自転車参拝者に交通安全のステッカーをプレゼントするというユニークな取り組みをしています。

※自転車以外の手段で参拝した人は1枚300円で購入可能です。

なぜこのような取り組みをするようになったかというと、利生院の第27世住職が大正時代の1917年に、当時は非常に珍しい自転車での四国八十八ヶ所霊場巡礼を行ったことが記録されており、2017年の自転車巡礼から100年後を記念して、知多四国霊場を自転車で巡拝する人にこのステッカーをプレゼントするようになったそうです。

知多四国霊場では特に最近は自転車で巡礼するお遍路さんが増えてきたので、このステッカーを自転車に貼って満願を目指していく姿を目にするようになりました。また、バイクでお遍路をしている人が、利生院を参拝するたびにこのステッカーを購入して、バイクに何枚も貼っているのを見かけたこともあります。

100年以上前に自転車で四国を巡礼してまわった当時の住職の先進的な取り組みにあやかって、知多四国霊場でも多様な交通手段で自分なりのスタイルで巡礼を楽しまれるお遍路さんがどんどん増えていけばよいなと思います。

知多四国霊場31番札所利生院では、住職自らが書き入れる不動明王の勢いのある御朱印をいただけます。知多四国霊場では、気軽に巡拝していただけるように札所でもいろいろな取り組みをして環境づくりに力を入れておられますので、一期一会を大切に、自分なりのスタイルで御朱印巡りを楽しんでみてください。

※知多四国霊場の御朱印と納経帳に関して、以下リンクの記事で詳細にご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)も楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

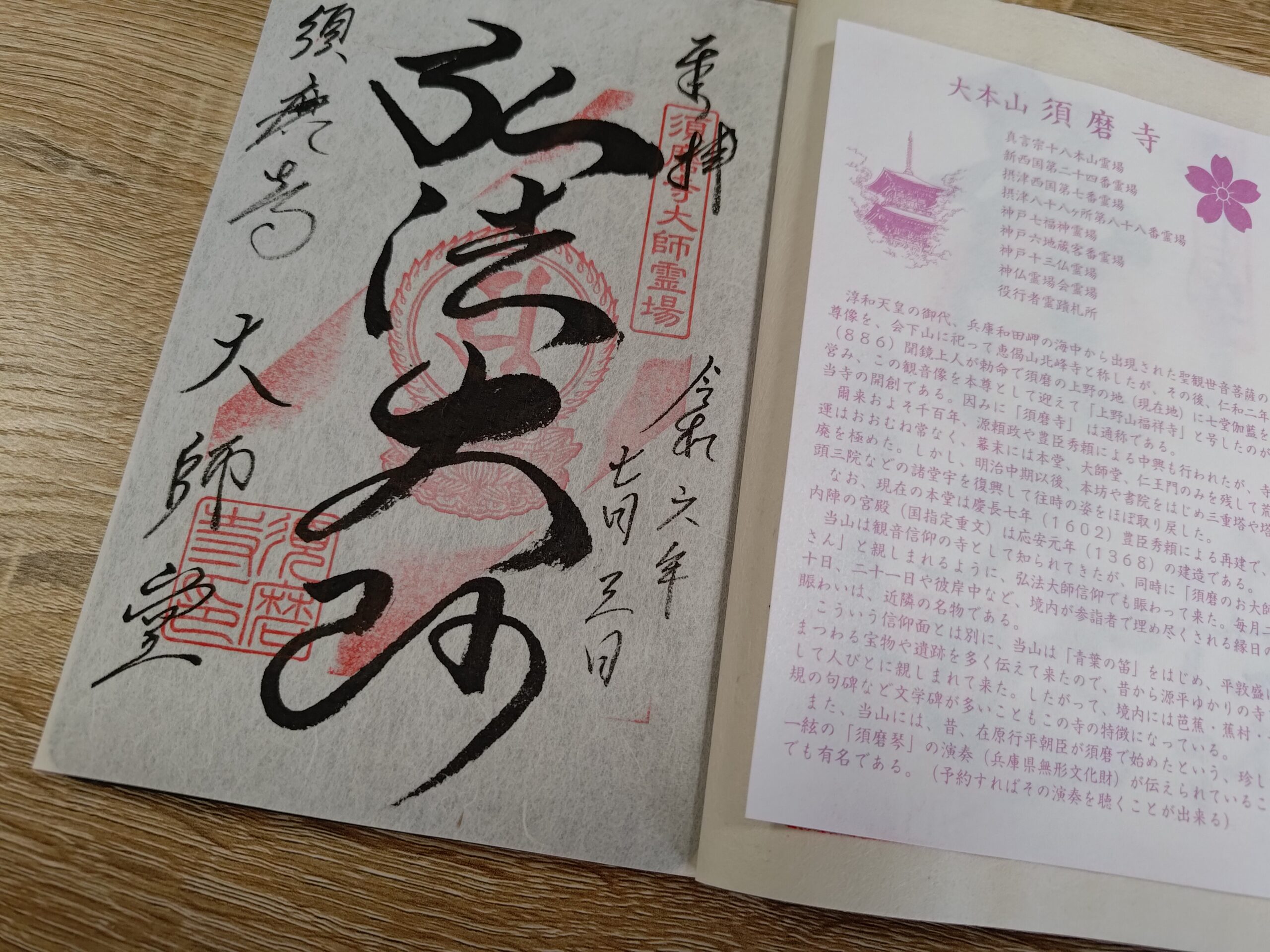

兵庫県神戸市須磨区にある「須磨寺」は、源平合戦「一ノ谷の戦い」の舞台になったことで知られる寺院です。真言宗須磨寺派の大本山であり、弘法大師空海とご縁をいただける御朱印の他、様々な霊場巡礼の御朱印や期間限定のデザイン御朱印なども授与されています。

大阪府大阪市北区にある「大阪天満宮」は、学問の神様・菅原道真を祀り、日本三大祭のひとつとされる「天神祭」が有名な神社です。 菅原道真ゆかりの「梅鉢紋」が目を引く伝統的なデザインの御朱印のほか、季節や祭事の時期限定のアート御朱印など、多種多様な御朱印が授与されています。

「くろ谷さん」として親しまれる京都府京都市左京区にある「金戒光明寺」は浄土宗発祥の寺院です。幕末の京都守護職であった会津藩や新選組にもゆかりがあり、幕末の歴史好きが多く訪れる寺院の御朱印をご紹介します。

愛知県名古屋市は、古くから港湾都市として発展してきた日本を代表する大都市で、観光地としても世界に認められています。名古屋市の観光コンテンツとして注目されている寺社巡り・御朱印巡りで特に人気・話題の5寺社(熱田神宮、大須観音、万松寺、三輪神社、別小江神社)を厳選してご紹介します。