- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

兵庫県淡路市にある「松帆神社」は、鎌倉時代末期から南北朝時代に活躍した武将・楠木正成ゆかりの神社です。名刀・菊一文字を所蔵していることで知られ、菊一文字の鍔がモチーフの御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

兵庫県の淡路島北東部の淡路市にある「松帆神社(まつほじんじゃ)」は、室町時代の応永6年(1339年)に創建したと伝わり、600年以上の歴史があるとされています。

鎌倉時代末期から南北朝時代に活躍した武将・楠木正成(くすのきまさしげ)が、「湊川の戦い」で足利勢に包囲され、自害する前に家臣である吉川弥六に守護神として身につけていた八幡大神の神璽を託し、戦場から逃れて安住の地で奉祀するように命じました。数人の仲間とともに淡路島にたどりついた吉川弥六がひと休みしていたところ、うさぎに起こされたことで追手の気配に気づき、難を逃れました。潜伏しながら山中に祠を建てて楠木正成に託された八幡大神を祀り、周辺を開拓して一帯を「楠木村」とし、後に「楠本村」と改められて現在の淡路市楠本となったといわれています。

吉川弥六一行が残党狩りを逃れたことで厄除けや祈願成就の御神徳が評判となり、応永6年に現在地へ移されて八幡宮として信仰されました。神社周辺の浜辺が「松帆の浦(まつほのうら)」と呼ばれていたことから、明治14年(1881年)に「松帆神社」と改称されました。

御祭神は八幡大神である応神天皇(おうじんてんのう)、相殿として仲哀天皇(ちゅうあいてんのう、応神天皇の父)と神功皇后(じんぐうこうごう、応神天皇の母)の3柱で、厄除開運や成功勝利などの御神徳があるといわれています。

※楠木正成自刃の地で、楠木正成を御祭神として祀る「湊川神社」に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】兵庫県「湊川神社」の楠木正成の忠義が表現された御朱印

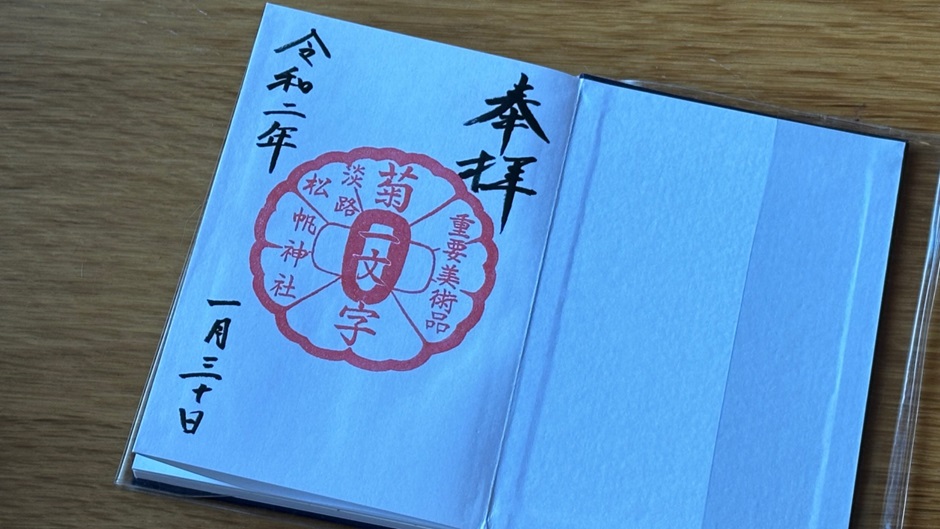

松帆神社の御朱印は、中央に大きく「重要美術品 菊一文字 淡路 松帆神社」の朱印がおされるのが特徴です。

現在は一部デザインが変わり、菊一文字の印の上に社紋の「橘紋(たちばなもん)」がおされるようになり、右下に松帆神社の神使であるうさぎのスタンプも入っています。

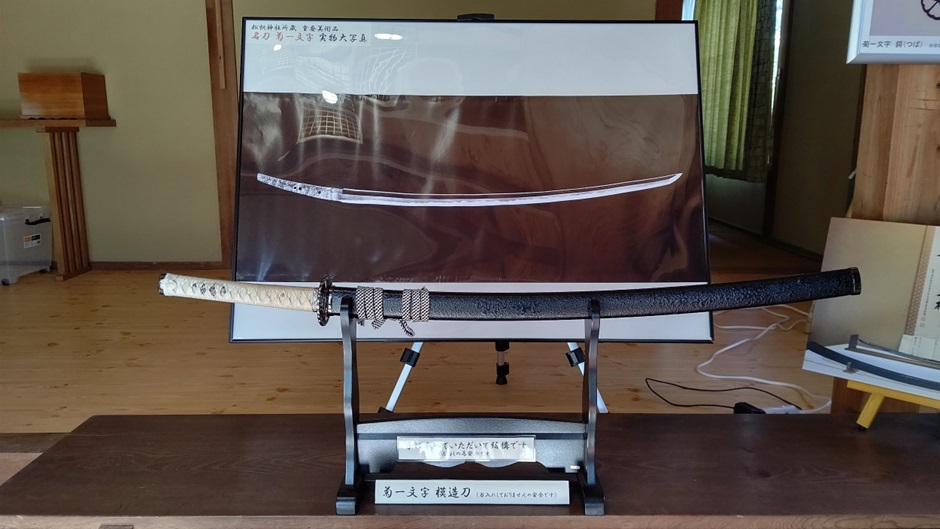

御朱印に記載されている「菊一文字(きくいちもんじ)」は、松帆神社に社宝として伝わる名刀で、鎌倉時代初期にあたる承元年間(1207年〜1211年)に作られたと伝わっています。後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)の番鍛治だった備前(びぜん、現在の岡山県)の一文字派の祖である則宗(のりむね)の作とみられています。

松帆神社では古くから「八幡宮には名刀あり」と伝えられていましたが、それがどこにあるのか・どんな刀なのかは不明でした。昭和8年(1933年)、本殿奥の内陣から偶然発見され、鑑刀宗家の本阿弥光遜(ほんあみこうそん)などから「間違いなく菊一文字である」と評価され、国の重要美術品に認定されています。

由来についてはさまざまな説が出ましたが、有力大名や大財閥でもなければ入手不可能とされる菊一文字の希少性や吉川弥六の子孫に「菊一文字は落人で回し持ちして隠し、領主を通じて八幡宮へ奉納した」と伝わっていることから、楠木正成の遺品説が有力です。

菊一文字は貴重な文化財でもあるため、普段は宝物館に収蔵されていて非公開ですが、毎年10月第1日曜日に行われる例祭でのみ一般公開されています。社務所には菊一文字に関する資料や精巧に作られた模造刀があるので、参拝したときはぜひチェックしてみてください。この模造刀は実際に手に取って見ることができます。

また、松帆神社では初詣や節分、夏越祭など年中行事や祭礼にあわせて年に数回、期間限定の特別御朱印が授与されることがあります。

2024年10月第1日曜日の例祭では、菊一文字の刀身がデザインされた見開きサイズの御朱印が授与されました。

黒い用紙に銀色の文字で「奉拝」「日付」が書かれ、通常の御朱印では朱色の鍔の印も銀色でおされています。そして、黒に映える赤い文字で「松帆神社例大祭 重要美術品 名刀菊一文字 一般公開」とあるので、年に一度の機会に参拝した記念にぴったりです。

来週10月6日の松帆神社例大祭での名刀・菊一文字一般公開に合わせ、菊一文字の刀身・茎(なかご)の拡大画像と白刃をイメージした銀色の御朱印を配した特別御朱印(A5サイズ初穂料千円)を当日50体限定で頒布いたします。#菊一文字則宗 #刀剣 #御朱印 #刀剣御朱印 #特別御朱印 #福岡一文字派 pic.twitter.com/ti5gQyJ6WG

— 松帆神社 (@pinesail7) September 29, 2024

松帆神社は広い境内にさまざまな見どころがありますが、珍しい「贔屓(ひいき)」の像は必見です。

贔屓は中国発祥の霊獣で、亀のような姿をしていますが龍の子供です。重いものを背負うことを好み、贔屓が背負うものは永久に倒れないといわれるので、中国では石碑や石柱の土台の装飾としてよく使われています。日本でもまれに神社仏閣などで石柱や鳥居の台座として使われていることがあるので、参拝したときは探してみてください。

像の台座には「中国の昔より贔屓に触れることにより、神のひいきを得て旺盛なる力が出せると伝へられる」という説明が刻まれていました。

この贔屓をデザインした御朱印が2024年から新しく授与されるようになりました。

文字は「奉拝」「日付」、印は中央に大きく阿形の贔屓がおされ、右下に「松帆神社 大神亀 贔屓」、左下に「生業繁盛 健康長寿 万事諸々 御贔屓に」とデザインされています。

更に、松帆神社社頭で参拝者の方々に親しまれている贔屓(ひいき・別名:大神亀)の御朱印も新たに登場となります。(初穂料:500円)

通常版御朱印、贔屓の御朱印とも正月三が日の間は社頭混雑の為書き置きとなります。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。 pic.twitter.com/SqFk2DBqj5

— 松帆神社 (@pinesail7) December 29, 2023

松帆神社は、楠木正成の遺品と考えられる名刀・菊一文字を所蔵することで知られ、淡路島を代表する神社のひとつです。御朱印にも菊一文字の鍔がデザインされているので、特に刀剣好きの人はぜひ一度参拝して御朱印を拝受してみてください。

※松帆神社の社務所で御朱印を授与している近隣の伊勢久留麻神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】兵庫県「伊勢久留麻神社」の淡路国三ノ宮の伝統的なデザインの御朱印

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

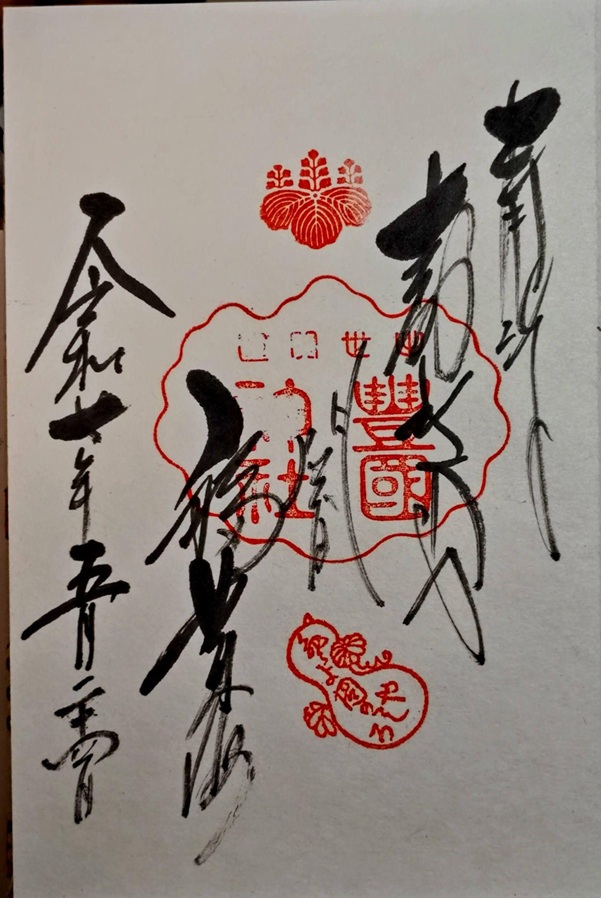

京都府京都市東山区にある「豊国神社」は、天下人・豊臣秀吉を祀る神社で、出世・開運の御神徳で広く信仰されています。御朱印には秀吉の馬印「ひょうたん」と家紋「五七桐」が記され、所蔵する刀剣「骨喰藤四郎」をモチーフにしたアート御朱印など限定御朱印が授与されていることでも話題になっています。

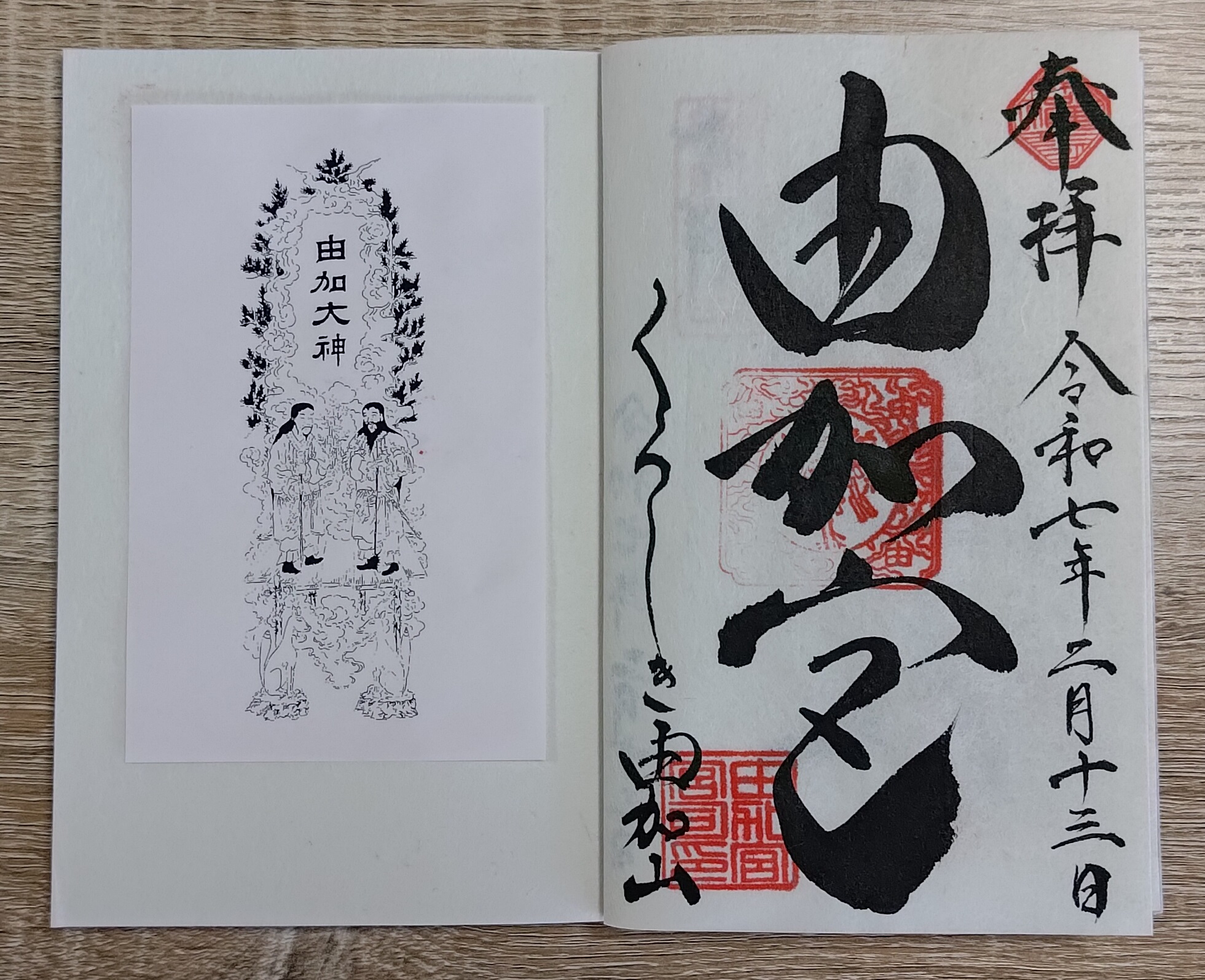

岡山県倉敷市にある「由加神社本宮」は、太古の磐座信仰の聖地で、ご祭神・由加大神のご利益を求めてたくさんの参拝者が訪れている神社です。極太書体が特徴の達筆な御朱印をオーダーメイドの特別な御朱印帳「千年帳」に書き入れていただきました。

「京都刀剣御朱印巡り」とは、京都府京都市内に鎮座する刀剣にゆかりがある「藤森神社」「粟田神社」「豊国神社」「建勲神社」の4社が、ゆかりの刀剣がデザインされた特別限定御朱印を企画・授与する不定期開催のイベントです。令和7年(2025年)の4社の刀剣特別御朱印と10周年特別企画の情報をまとめました。

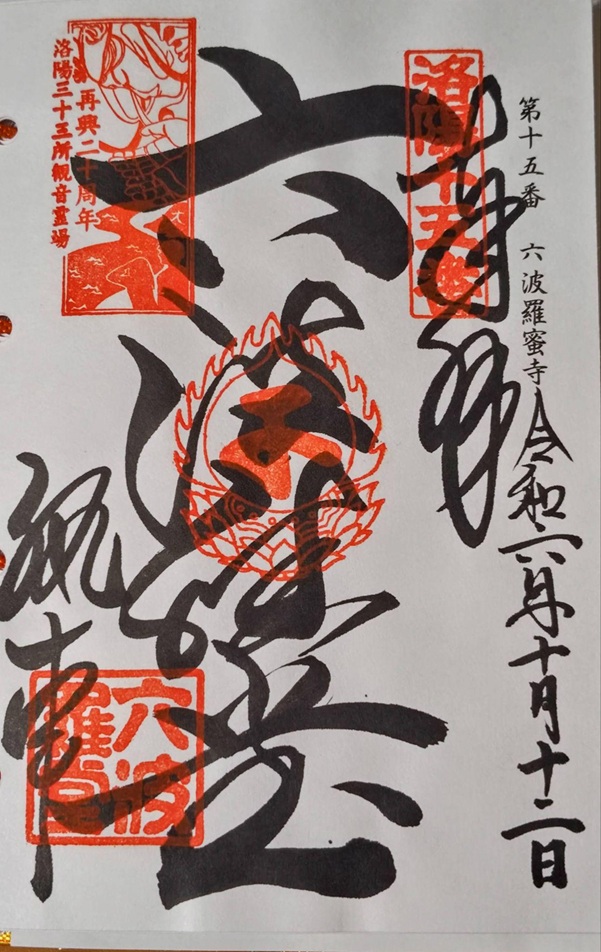

京都府京都市東山区にある「六波羅蜜寺」は、「市の聖」と大衆に慕われた「空也上人」によって開創された京都でも屈指の観音霊場です。空也上人ゆかりの御本尊・十一面観音の御朱印や空也上人像が描かれる御朱印など、墨書きが美しい多様な御朱印が授与されています。