- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

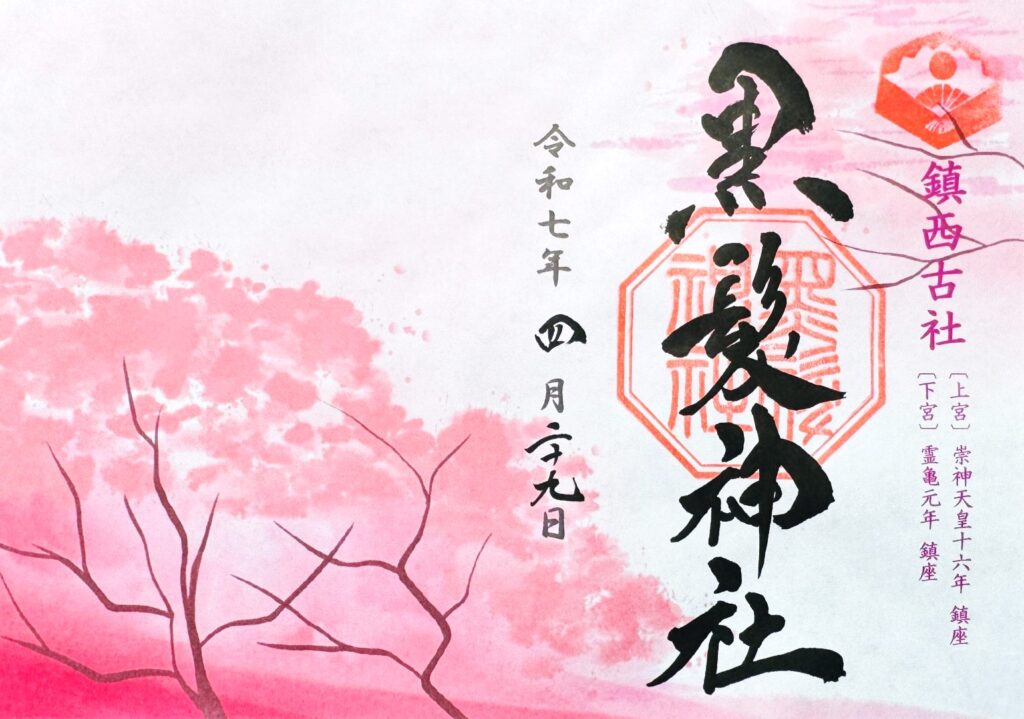

佐賀県武雄市にある「黒髪神社」は、佐賀県内最古といわれる長い歴史がある神社です。古代から霊峰として崇められ、信仰の痕跡が数多くのこる黒髪山の伝説に関連した社紋「日の丸扇」の朱印がおされる御朱印をいただくことができ、季節や祭事にあわせて授与される限定アート御朱印も話題になっています。

スポンサーリンク

佐賀県武雄市にある「黒髪神社(くろかみじんじゃ)」は、佐賀県内で最も古い由緒を持つといわれる神社です。創建は崇神天皇16年(紀元前82年)と伝わっていて、黒髪山(くろかみやま)の頂上付近に上宮(じょうぐう)が祀られたことに始まります。その後、奈良時代初期の霊亀元年(715年)に、黒髪山の麓に下宮(げぐう)が創建され、現在はこちらに社務所が置かれています。下宮の歴史だけでも1300年以上あり、長い年月を越えて人々に信仰されてきました。

祭神として、闇淤加美神(くらおかみのかみ)、伊弉冉命(いざなみのみこと)、速玉男命(はやたまのをのみこと)、事解男命(ことさかのをのみこと)が祀られています。なかでも、水を司る龍神と同体とされる闇淤加美神の名にちなんで、この地が「黒髪」と呼ばれるようになったと考えられています。

神社が鎮座する黒髪山は、古くより霊峰として崇敬をあつめてきました。原初の信仰形式といわれる「磐座信仰(いわくらしんこう)」や「天童信仰(てんどうしんこう)」が今なおこの地に息づいていることからも、その歴史の深さがうかがえます。かつては、多くの山伏たちが黒髪山へと修行に向かいました。黒髪山の道中には日本有数の陶器の生産地である有田町があり、修行に向かう人々に向けて地域の特産品であった陶器を販売したことが、現代にも続く有田陶器市の起源だともいわれています。

※有田町にあり陶器とも関連が深い陶山神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】佐賀県「陶山神社」の有田焼発祥地の「火の守り神」特別御朱印

また、地元地域では黒髪神社は祖神様(おやがみさま)として長く信仰されていて、雨乞いをはじめとした特殊な神事も長年行われてきました。黒髪神社の信仰は今も地域の暮らしの中に息づいており、人々の生活とも深く結びついています。

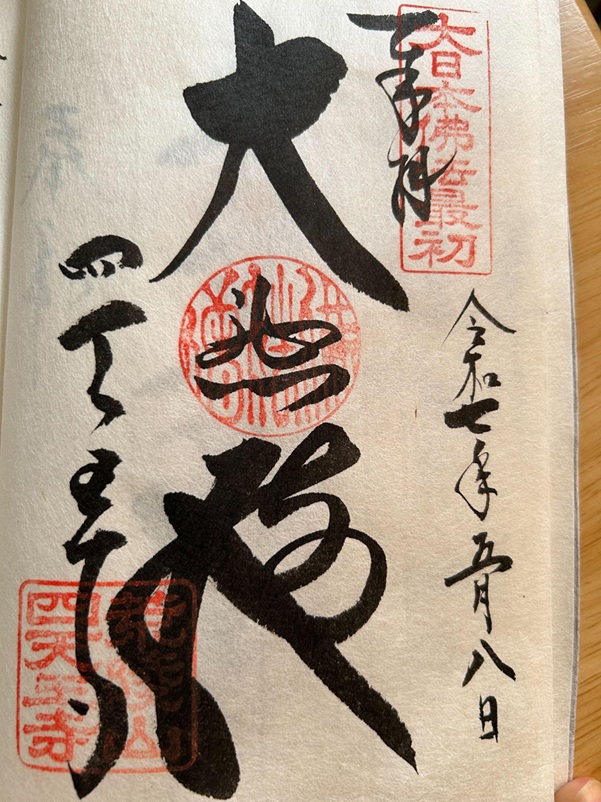

黒髪神社では、拝殿の横にある社務所にて御朱印をいただくことができます。通常の御朱印は、上宮と下宮のものが用意されており、初穂料500円で御朱印帳に直書きしていただくことができます。その他、季節や祭事にあわせて、見開きタイプの限定アート御朱印が数種類授与されています。

私が令和7年(2025年)4月に参拝した際には、初穂料800円の4月限定の見開きタイプのアート御朱印を拝受しました。この御朱印は、淡い桜が美しく描かれており、季節の風情を感じさせてくれるデザインでした。

黒髪山の中腹にある「乳待坊公園(ちまちぼうこうえん)」は、春には桜並木が咲き誇り、訪れる人々の目を楽しませてくれます。紅葉の名所としても知られており、四季折々に異なる表情を見せてくれます。黒髪山は、巨石や奇岩が点在する神秘的な景観で知られていて、大蛇退治の伝説や雄岩・雌岩から万物が生まれたという神話も伝わる霊峰です。

4月限定の御朱印は、黒髪山の美しい桜並木を思い浮かべながら、長きに渡る信仰におもいをはせることができる美しい御朱印でした。

御朱印にも朱印がおされる黒髪神社の社紋は、扇の中心に日の丸が描かれる「日の丸扇(ひのまるおうぎ)」です。この社紋が使われているのには、黒髪山の大蛇退治伝説と流鏑馬神事が関係していると考えられます。

黒髪山にはかつて大蛇が住み着き、それを討伐したという伝説がのこっています。平安時代末期の永万元年(1165年)、有田郷白川の池と呼ばれる場所に、空を飛び火を吹く大蛇が出没するようになり人々を恐れさせていました。討伐を試みても姿をくらますため、なかなか捕らえられなかったといいます。そのことに困り果てていたところ、見知らぬ人物が現れ「美女を囮にすれば大蛇をおびき寄せられる」と言い残し忽然と姿を消します。その言葉通りに策を講じたところ、ついに大蛇が姿を現し、死闘の末見事に討伐することができました。

大蛇退治の祈願が成就したことを神に感謝し、祝いとして奉納されたのが「流鏑馬(やぶさめ)」でした。このことが起源となり、流鏑馬は以来860年以上にわたり黒髪神社の伝統神事として受け継がれています。現在では、毎年10月29日の例大祭にて流鏑馬が披露されており、鳥居の前には、約180メートルに渡る流鏑馬のコースが用意されています。

流鏑馬を始める際に、扇子を掲げ、前方に高く投げ揚げてから的を射る「揚扇(ようせん)」という儀式があり、社紋に使われている扇と関連しています。

黒髪神社では、一般的な神社参拝の作法である「二礼二拍手一礼」とは異なり、「二礼三拍手一礼」でのお参りが行われています。一風変わったこのしきたりは、古くから受け継がれてきました。理由は明らかではないものの、祭神が三柱であることや、神社の格式の高さが関係しているのではないかともいわれています。

私もしきたりに則って二礼三拍手一礼で参拝してみました。いつもとは異なる3度の拍手に少し戸惑いもありましたが、高らかにを手を打つことで、いつも以上に祈りの気持ちが深まったように感じました。厳かな黒髪山の気配とともに、黒髪神社ならではの特別な空気感がこのしきたりにも表れているようです。

黒髪神社は、上宮が紀元前に創建されたと伝わる佐賀県内最古とされる長い歴史を誇る神社で、磐座信仰や天童信仰など古代の信仰の姿が現代にも受け継がれています。黒髪神社ならではの「二礼三拍手一礼」のお参りをして、複数の祭神とご縁を結ぶ御朱印をいただき、霊峰・黒髪山におもいをはせてみてはいかがでしょうか。

ライター:綾木ゆうき

山口県を拠点に活動している国内旅行と寺社仏閣巡りが好きなWEBライター。御朱印帳とスタンプ帳を携え日本各地を行脚し、ご当地ピンバッチと記念メダルも集めています。

スポンサーリンク

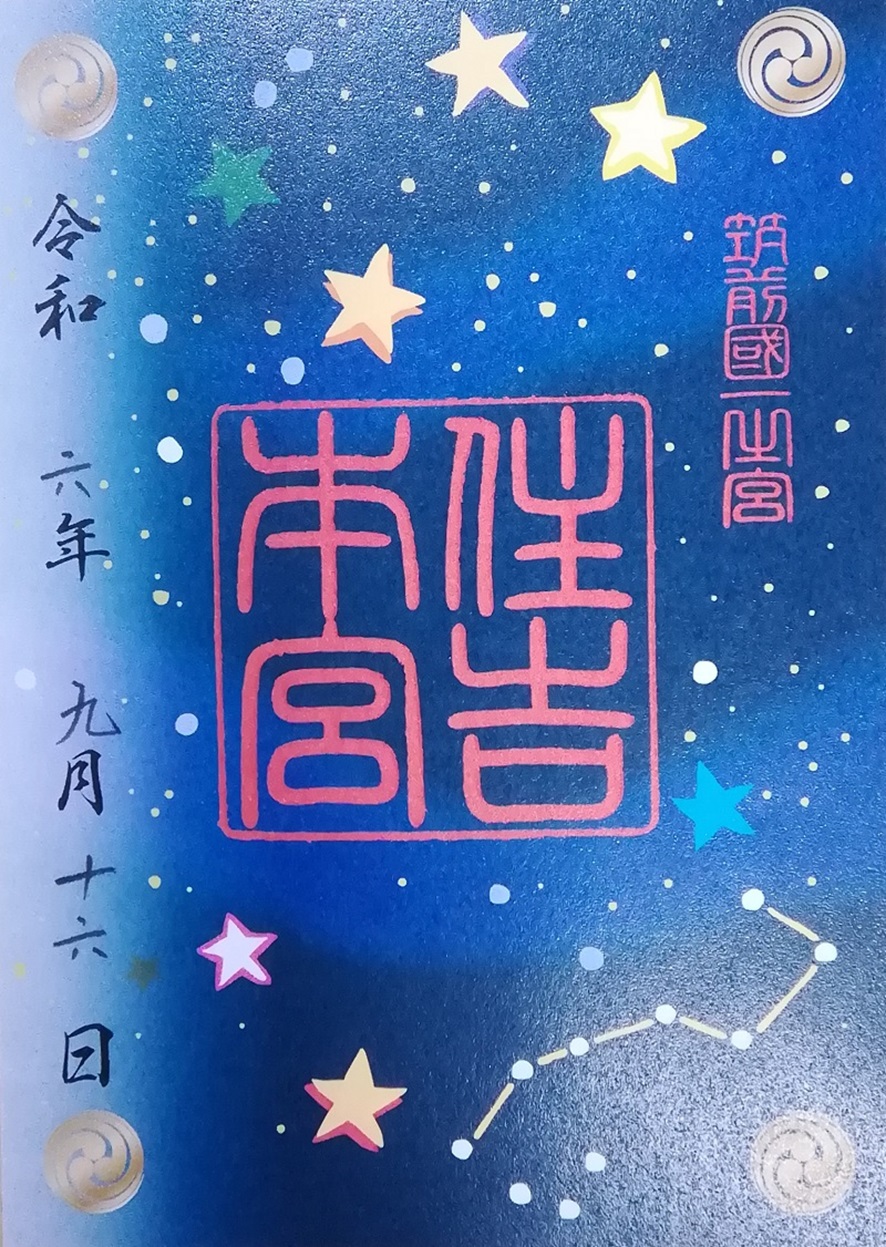

福岡県福岡市博多区にある「住吉神社」は、「筑前國一之宮」や「日本三大住吉」のひとつとして有名な神社です。伝統的なデザインの御朱印から、御祭神の住吉大神が航海の神さまであることにちなんだ特別デザインの御朱印など、多彩な御朱印が授与されています。

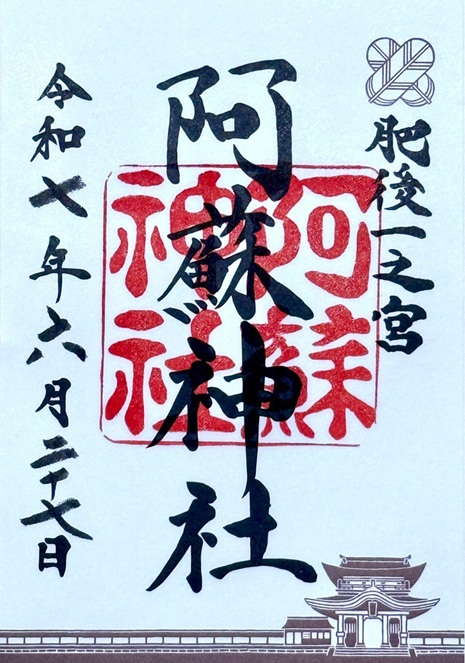

熊本県阿蘇市にある「阿蘇神社」は、健磐龍命を祀る火山信仰の中心で、「肥後一之宮」として古くから人々に大切にされてきた歴史ある神社です。阿蘇山にまつわる神話や楼門再生の歴史など、この土地ならではの文化が表現された御朱印をいただくことができます。

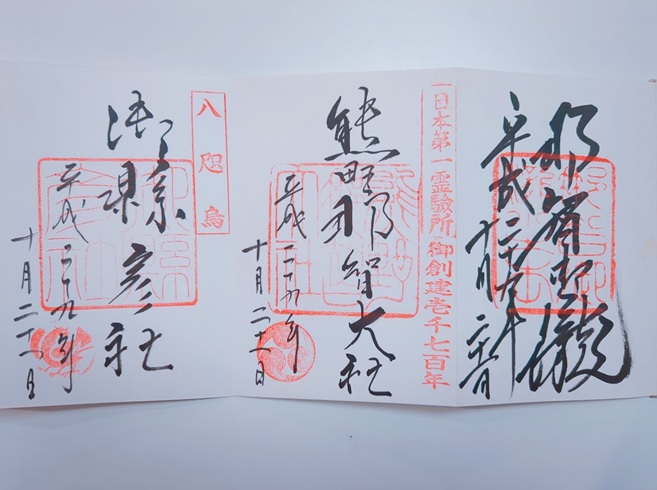

和歌山県那智勝浦町にある「熊野那智大社」は、世界遺産にも登録されている熊野三山のうちの一社です。御縣彦社の八咫烏、飛龍神社の那智の滝が有名で、それに関連する御朱印もいただくことができます。

大阪府大阪市天王寺区にある「四天王寺」は、日本仏法最初の官寺として聖徳太子によって創建された古刹です。御本尊・救世観音が祀られている「金堂(大悲殿)」の御朱印を基本に、広大な境内にあるたくさんのお堂・仏様に対応する20種類以上の御朱印が授与されています。