- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

愛知県犬山市にある「先聖寺」は、日本三大禅宗の一つである「黄檗宗」の寺院です。禅宗の教えを反映した龍と虎の絵を御朱印帳にその場で直接書き入れていただける特別なアート御朱印を拝受することができます。

スポンサーリンク

愛知県犬山市にある「先聖寺(せんしょうじ)」は、曹洞宗、臨済宗と並ぶ日本三大禅宗の一つである「黄檗宗(おうばくしゅう)」の寺院です。

黄檗宗は、江戸時代に当時中国の福建省で黄檗宗を開いていた隠元隆琦(いんげんりゅうき)が来日し、日本に広げた禅宗のひとつです。

鎌倉時代から活動していた禅宗の曹洞宗や臨済宗が江戸時代に入ってから衰退し、臨済宗の僧侶が禅宗の未来に危機感を抱き、隠元に日本の禅宗の立て直しを依頼したとされています。

4代将軍・徳川家綱(とくがわいえつな)や朝廷などの保護を受けて、現在の京都府宇治市に萬福寺(まんぷくじ)を建立され、日本での布教の拠点になりました。当時勢いのあった中国の新しい禅を学びたいということで、日本各地の僧侶が萬福寺に集まって教えを受けたといわれています。

隠元は、普茶料理(ふちゃりょうり、精進料理の一種)に通じていて、いんげん豆、蓮根、煎茶などの新しい食材や食文化を日本にもたらしました。それは単に食材や料理法を持ち込んだだけではなく、食事を通じた精神的な交流や文化の広がりにもつながったと考えられています。

先聖寺は、江戸時代の延宝4年(1676年)に上州黒龍山不動寺の潮音道海(ちょうおんどうかい)が開山し、その弟子の玉堂(ぎょくどう)が開基したと伝わっています。正徳6年(1716年)に来鳳(らいほう)が現在地に移転し、山号を改め今に至るとされています。

昭和34年(1959年)の伊勢湾台風で仏殿や鐘楼門等が倒壊しましたが、平成16年(2004年)に中国伝来の建築様式を取り入れた本堂の建設が再建されています。

先聖寺の現在の本堂は広い土間様式になっていて、履物を脱いで畳敷きのお堂に座る他宗派とは異なり、履物を履いたままお参りをする特徴的なスタイルです。これは中国の土足文化をそのまま反映しており、僧侶は立ったままお経を読みます。

また、木でできた魚のデザインの開梆(かいぱん)が本堂に吊るしてあり、時計が無かった時代に音で時を知らせる役目を果たしていた道具だそうです。開梆は、のちに丸く形が変わり読経の際に一般的に使われるようになった木魚(もくぎょ)の原型といわれています。

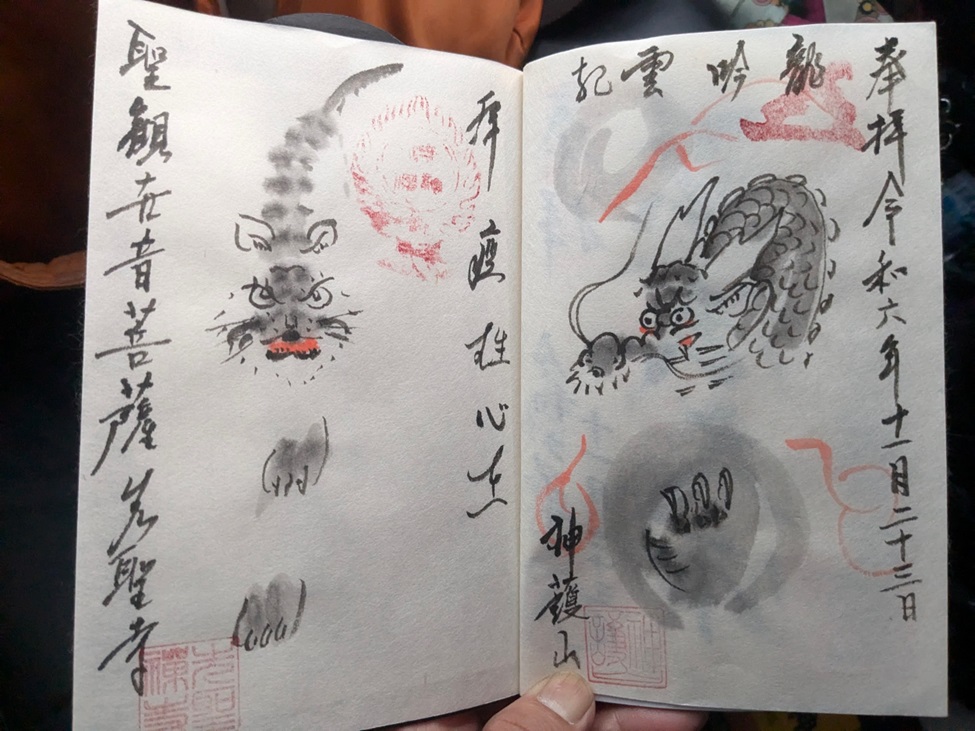

先聖寺では、初めて参拝した人限定で、龍と虎の絵が描かれる特徴的な御朱印をいただくことができます。

その場で御朱印帳に直接書き入れてくださるのですが、書き入れには少し時間がかかるため、本堂で仕上がりを楽しみに待ちました。

龍の絵の上に書かれている言葉は「龍吟雲起」で、「りゅうぎんずればくもおこり」と読みます。

龍が雲を呼ぶように、英雄が一たび立てば衆士がこれに従うという意味の禅の言葉です。

虎の絵の横に書かれている言葉は「虎痩雄心失」は、虎は痩せても英雄の心は失わないという意味が込められています。

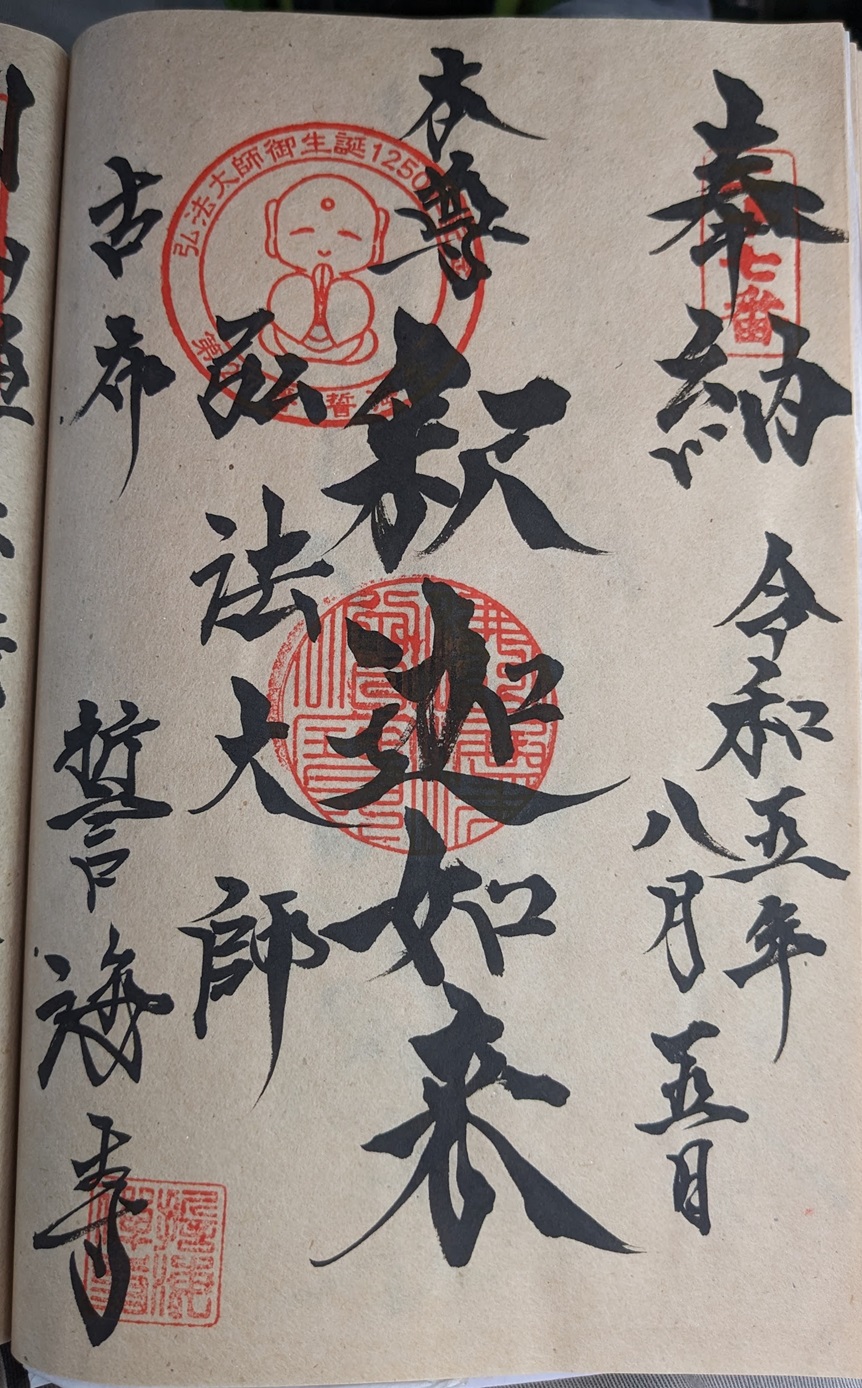

この御朱印は、私がオーダーメイドの注文をしたオーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。本紙は、職人さんが1枚1枚手漉きした高品質の土佐手漉和紙の中でも「楮紙(こうぞし)」という、和紙らしい表面感があり、あたたかみのある白色が特徴のものを選択しています。

軽やかな手つきで短時間で描かれた龍と虎が手漉和紙と独特の質感や色合いと相まって、生命力が湧き、浮き出てくるように感じます。

描いていただいた住職が「遠い所からきたのでしょ?また来てくださいね」と、あたたかく声をかけてくださり、御朱印を通して交流することができたことが記憶に鮮明にのこっています。

先聖寺には、御朱印にも描かれている龍をモチーフにした造作が見どころです。

本堂に続く参道の模様は龍の鱗がモチーフになっていて、本堂の正面には龍の彫刻が施されています。さらに、本堂の天井には龍の絵が描かれ、参拝者を見下ろしています。参道の鱗、本堂前の龍の彫刻、本堂天井の龍が連なり、昇龍を象徴するように設計されているそうです。

先聖寺は珍しい黄檗宗の寺院で、中国の禅宗文化を反映した特徴的なお堂や造作を見ることができます。住職が心を込めて目の前で描いてくださる御朱印は、美術品のような美しさがある特別なものですので、参拝の証にぜひいただいてみてください。

※近隣の犬山城に関連する御朱印に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「犬山城」に関連する「針綱神社」「三光稲荷神社」の御朱印

※同じ黄檗宗の山口県・東光寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「東光寺」の国を護り人々を救う想いを感じる「大雄宝殿」の御朱印

※愛知県の初詣参拝者数上位5寺社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:竹内友章

知多半島のお寺が好きで、知多四国霊場を中心にいろいろな霊場を巡礼し、観光やご当地グルメ(特にラーメン)を楽しんでいます。御朱印集めも趣味で、知多半島のお寺の御朱印はもちろん、全国各地の御朱印をもらいに巡り、アート御朱印などは取り寄せたりもしています。

スポンサーリンク

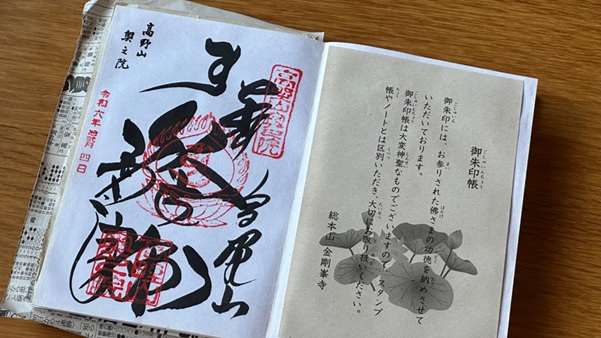

和歌山県高野町にある「高野山奥之院」は、真言宗の開祖「弘法大師空海」が永遠の瞑想を続けているとされる「御廟」がある弘法大師信仰の聖地です。弘法大師空海とご縁を結ぶことができる御朱印や、大黒天・不動明王の御縁日限定の特別御朱印が授与されています。

愛知県美浜町にある知多四国霊場27番札所「誓海寺」は、境内に開山所「禅林堂」があり、知多四国霊場を巡るお遍路さんの崇敬をあつめています。住職自らが書き入れてくださる御本尊の御朱印や限定のアート御朱印が人気です。

高知県高知市にある「善楽寺」は、隣接する土佐國一の宮・土佐神社の別当寺として創建され、現在は四国八十八ヶ所霊場の30番札所になっています。御本尊・阿弥陀如来の伝統的なデザインの納経のほか、デザイン性豊かな季節の御朱印とあわせていただける季節の香りの塗香をご紹介します。

香川県東かがわ市に鎮座する「白鳥神社」は、とても歴史が長い神社で、広い境内には見どころがたくさんあります。季節や行事ごとに神職がデザインしたインパクトがあるかわいい御朱印が話題になっています。