- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

兵庫県洲本市にある「洲本八幡神社」は、1000年以上の歴史があるといわれる古社で、江戸時代には徳島藩主や洲本城代の祈願所として崇敬されていました。洲本市内にあり兼務している「国瑞彦護国神社」「八王子神社」「洲本神社」の御朱印もいただくことができます。

スポンサーリンク

目次

兵庫県淡路島の中部の洲本市にある「洲本八幡神社(すもとはちまんじんじゃ)」は、洲本城がある三熊山の麓に鎮座しています。

正確な創建年は不明ですが、平安時代の永祚2年(990年)に国司(こくし、現在の県知事にあたる官職)の藤原成家(ふじわらのなりいえ)の寄進を受け、国家の安寧と繁栄を祈願して創建されたという説があります。別の説では皇位をめぐる争いに巻き込まれて淡路島に配流された淳仁天皇(じゅんにんてんのう、在位758年〜764年)による創祀ともいわれており、少なくとも1000年以上の歴史がある神社です。

江戸時代には徳島藩主・蜂須賀家や洲本城代(じょうだい、大名から城郭周辺の領土を任された家臣のこと)・稲田家の祈願所となり、崇敬されていました。

境内に祀られてる神様でユニークなのが、狸の神様「芝右衛門(しばえもん)」です。芝居の神様として、かつては大阪・中座に祀られていたそうです。洲本には狸の伝説が多く残り、洲本の城下町は8匹の狸に守られていたといわれています。

近くの「淡路島弁財天」と呼ばれて親しまれている厳島神社には狸の神様「武左衛門(ぶざえもん)」が祀られているので、あわせて参拝するのもおすすめです。

※厳島神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】兵庫県「淡路島弁財天厳島神社」の伝統的なデザインの達筆な御朱印

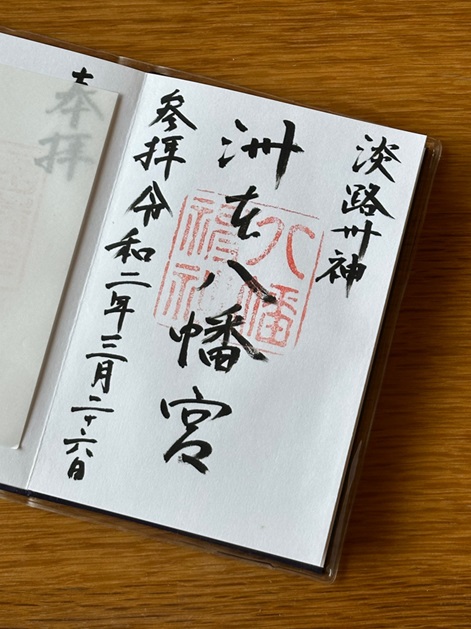

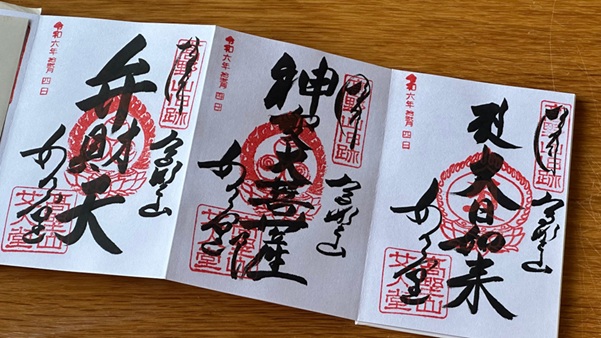

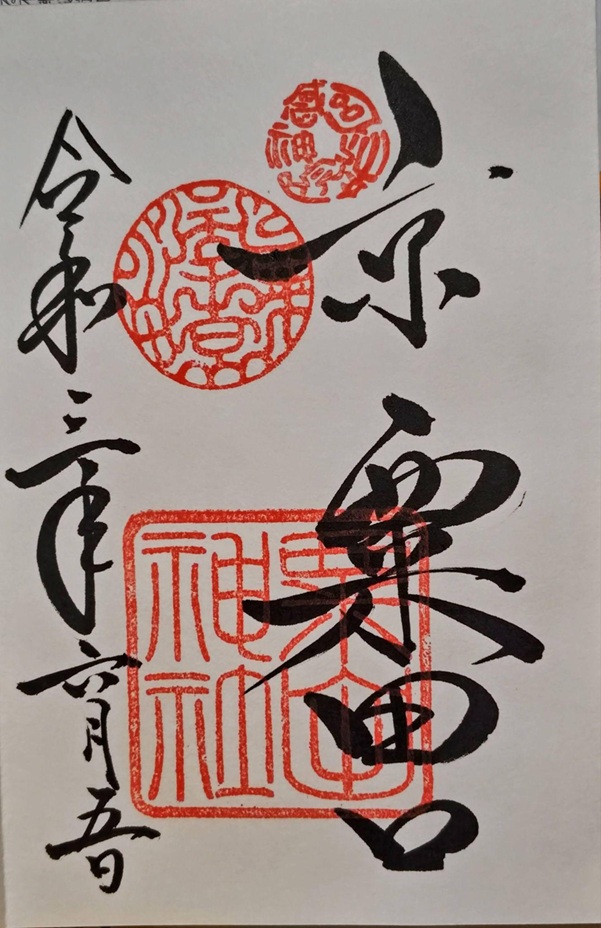

洲本八幡神社の御朱印は伝統的でシンプルなスタイルで、朱印と墨書きのみです。右に「淡路州神」、中央に「洲本八幡宮」、左に参拝した日付が書かれます。朱印は中央に「八幡神社」がおされています。

朱印にあるように地名がつかない「八幡神社」が正式な名称のようで、八幡神社と後述する国瑞彦護国神社を総称して洲本八幡神社というそうです。

洲本八幡神社に隣接し、境内がつながっている「国瑞彦護国神社(くにみずひこごこくじんじゃ)」は、徳島藩の藩祖・蜂須賀家政(はちすかいえまさ)と最後の藩主となった蜂須賀茂韶(はちすかもちあき)を御祭神とする神社で、洲本出身の護国英霊が配祀されています。

明治時代以前の淡路島は淡路国(あわじのくに)として徳島藩に属していましたが、明治時代初期に起こった「庚午事変(こうごじへん)」が原因で兵庫県に編入されたという歴史があります。庚午事変は明治3年(1870年)に起こった徳島藩士による淡路藩士襲撃事件で、多数の死傷者を出し、国瑞彦護国神社がある場所も負傷者を手当するための救護所となりました。

明治10年(1877年)に歴代徳島藩主を祀る徳島市の国瑞彦神社(くにたまひこじんじゃ)から御分霊を迎え、洲本八幡神社の別当寺跡に国瑞彦護国神社が創建されました。

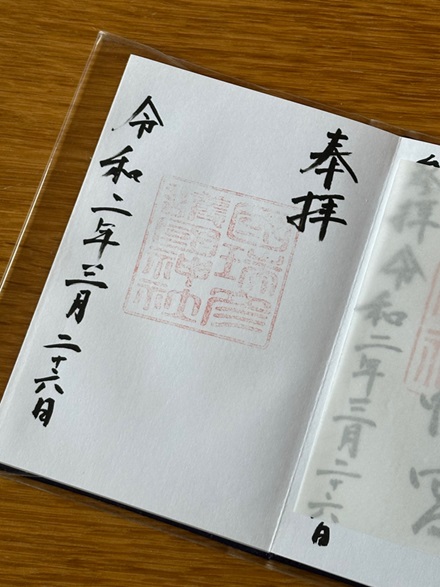

国瑞彦護国神社の御朱印は右上に「奉拝」、左に参拝した日付が墨書きされ、中央に「國瑞彦護国神社」の印がおされています。こちらには神社名の墨書きはありません。

洲本城の本丸天守台の裏に鎮座し、洲本城の北東で鬼門を封じているのが「八王子神社(はちおうじじんじゃ)」です。

洲本城は現存天守ではありませんが、模擬天守としては日本最古のお城です。山を登ってくる敵の山腹での移動を阻止するために築かれた珍しい「登り石垣」もあり、続日本100名城にも選ばれています。

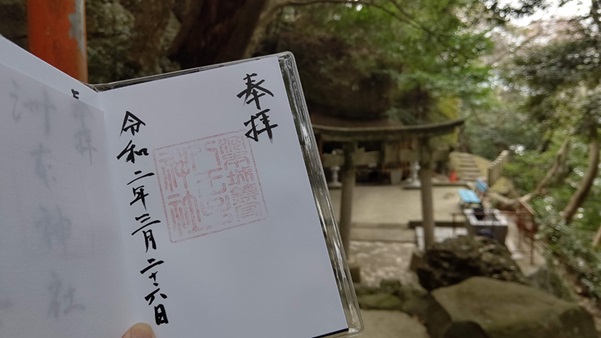

洲本城天守へ向かう遊歩道の途中に分岐があり、大きな鳥居をくぐると斜面沿いの参道に十二支を祀る小さな祠が並んでいます。鬱蒼と木が茂っていて独特な雰囲気があり、十二支の祠を過ぎると少し視界が開けて八王子神社が見えてきます。

さざれ石の巨石が御神体で、石が覆い被さるような形で祠が祀られていました。さざれ石は小さな石同士がつながって塊となり、大きな岩になったものです。国歌である君が代にも出て来る言葉で、古くから神聖なものとして神社に祀られることが多く、離れた場所にも別のさざれ石の巨石が祀られています。

八王子神社の御朱印は右上に「参拝」、中央に「八王子神社」、左に参拝した日付が墨書きされ、中央に「洲本城鎮守八王子神社」の朱印がおされます。こちらも神社名の墨書きはありません。

洲本八幡神社から300mほどの場所にある「洲本神社(すもとじんじゃ)」は、洲本を代表する古社です。

正確な創建年は不明ながら古くから信仰されていて、「洲本」という地名もこの神社が発祥とする説もあり、海浜の洲に土を高く盛って諏訪明神を祀った「洲本明神=諏訪の本」が転じて「洲本」となったといわれています。

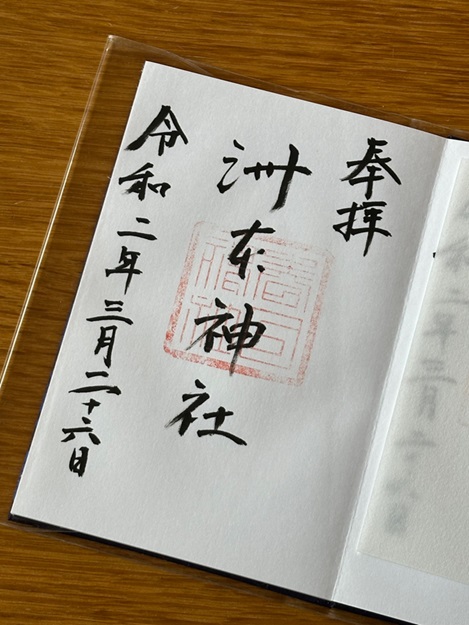

洲本神社の御朱印は右に「奉拝」、中央に「洲本神社」、左に参拝した日付が墨書きされ、朱印は中央に「春日神社」の印がおされます。

洲本神社は通称で春日神社が正式な神社名のようで、御祭神も春日大社と同じ武甕槌命(タケミカヅチノミコト)・経津主命(フツヌシノミコト)・天児屋根命(アメノコヤネノミコト)・比売神(ヒメガミ)の春日大神(かすがのおおかみ)です。

神社入り口の社号標は洲本神社の表記なので、地元ではこちらの名称も浸透しているようです。その他、「洲本大明神」と称されることもあり、鳥居の扁額はこの表記となっています。

洲本八幡神社は、1000年以上の歴史がある古社で、淡路島を代表する神社のひとつです。

境内がつながっている国瑞彦護国神社、近隣の洲本神社、洲本城にある八王子神社も含めた4社の御朱印がいただけるので、淡路島で御朱印めぐりをするときはぜひ参拝してみてくださいね。

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

愛知県豊川市にある「豊川稲荷」は、日本三大稲荷のひとつとされ、愛知県屈指の参拝者数を集め、人気の観光スポットでもあります。稲荷と呼ばれる由来となった吒枳尼眞天の直書き御朱印や、鮮やかなアート御朱印も話題になっています。

和歌山県高野町にある「女人堂」は、かつて女人禁制だった高野山で、女性が参拝するために建立されたお堂です。「大日如来」「神変大菩薩」「弁財天」の3種類の御朱印をいただくことができ、女人禁制にまつわる高野山の長く深い信仰を感じることができます。

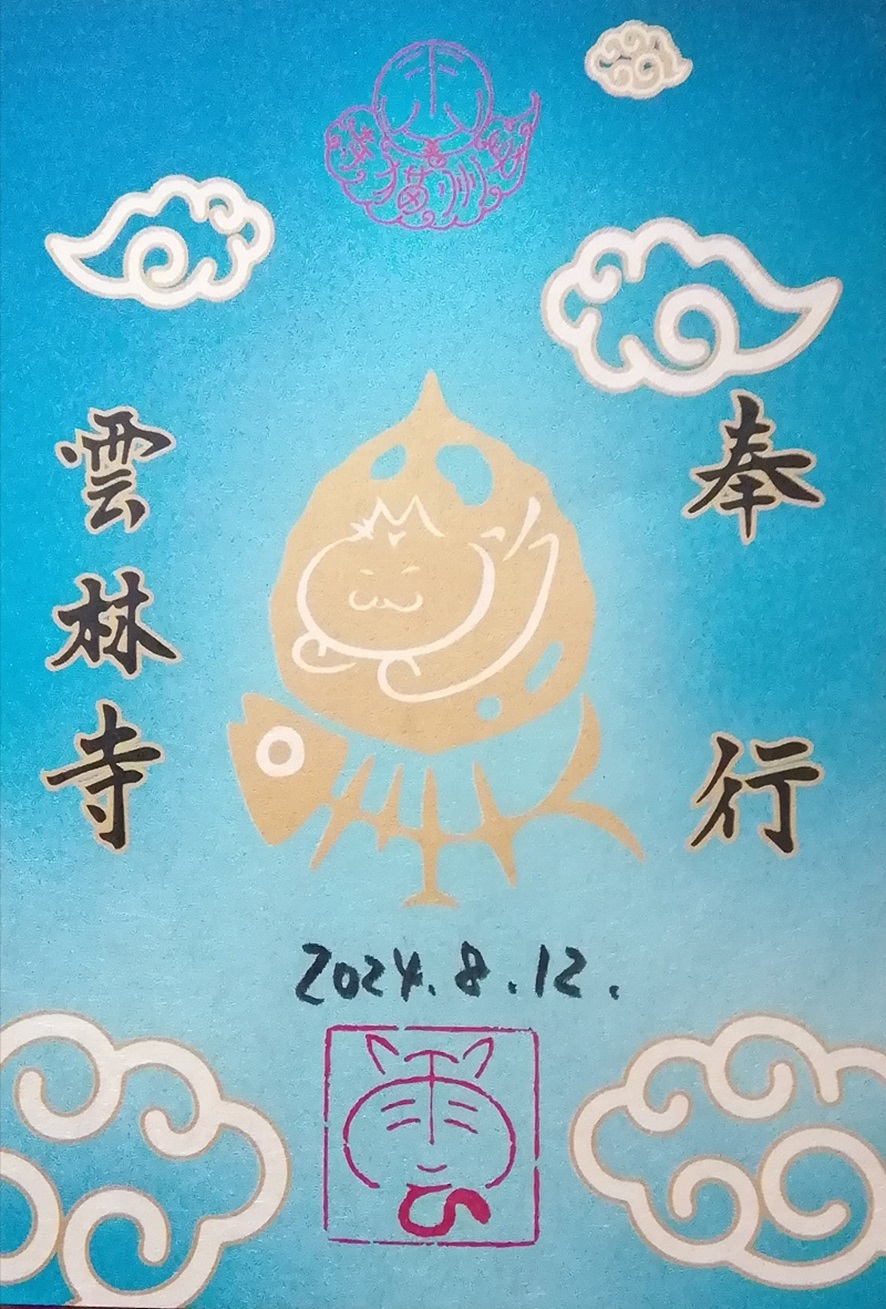

山口県萩市にある「雲林寺」は、猫の像や猫グッズがたくさんあるユニークなお寺で「ネコ寺」と呼ばれ親しまれています。猫が可愛くデザインされた季節限定の御朱印など、個性的な猫グッズを目当てに猫好きの人が多く訪れる人気スポットになっています。

京都府京都市東山区にある「粟田神社」は、京都と東国を結ぶ出入口として昔から交通の要衝であった「粟田口」に鎮座する神社です。旅行守護・厄除けの神として信仰された歴史を表す本社の御朱印のほか、周辺で活躍した名刀工にまつわる刀剣御朱印など、複数種類の御朱印が授与されています。