- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県那珂川市の「現人神社」は、「住吉三神」の起源とされる古社で、近年では「写真映えする神社」としても人気を博しています。住吉三神のイラストが描かれる御朱印のほか、季節限定御朱印、アーティストとのコラボ御朱印など多種多彩な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

福岡県那珂川市にある「現人神社(あらひとじんじゃ)」は、全国に祀る神社が2000社以上あるといわれる「住吉三神(すみよしさんしん)」の起源とされる神社です。

住吉三神とは、日本神話で世界を創った大神・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が禊祓いを行った際に産まれた底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)の三神の総称です。一説によると伊邪那岐命が禊祓いを行った川は、現人神社近くの那珂川(なかがわ)だといわれています。

神功皇后(じんぐうこうごう)が三韓征伐(さんかんせいばつ)へおもむいた際には、住吉三神が人の形として現れ嵐を鎮め、誰も傷つくことなく国交を結ぶ手助けをしたとされています。「人の姿で現れた」ことから、神功皇后が帰国した際に「現人大明神」として奉納され、現人神社が創建されたと伝わっています。

現人神社は、平安時代になると朝廷からの崇拝も受け、広大な敷地を持つ神社となりました。明治時代の資料によると、室町時代には現人神社は全国の住吉神社の本社とも記されています。

しかし、戦国時代の天正14年(1586年)に島津軍の戦乱に巻き込まれ、社殿や神宝、30名以上の神官の命を失ってしまいました。

その後、江戸時代に入ってから復興され、現代に受け継がれています。

現人神社では、社殿の奥にある社務所で多種多彩な御朱印が授与されています。

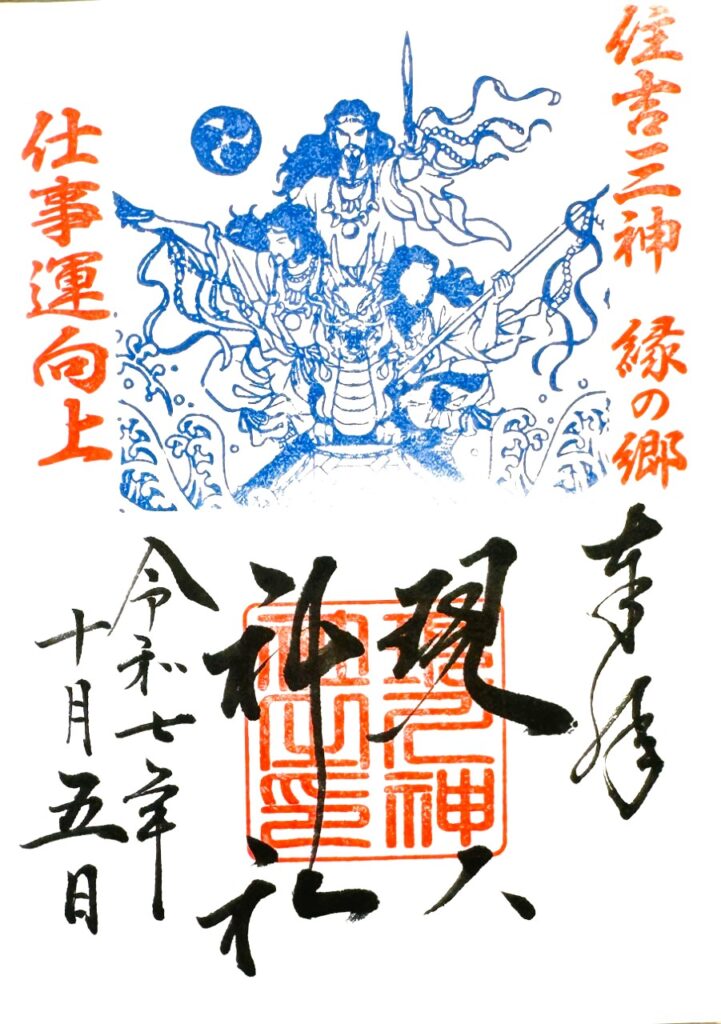

基本の御朱印は、下部に「奉拝」「現人神社」「日付」の墨書き、朱印は「社印」「住吉三神 緑の郷」「仕事運向上」おされ、住吉三神を描いたスタンプもおされるのが特徴のデザインで、持参した御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

日本最古の歴史書・日本書紀(にほんしょき)に、現人神社近くにある日本最古といわれる用水路・裂田溝(さくたのうなで)にまつわる伝説が記されています。

神功皇后は神に供える田園を開くために水路を掘削しましたが、大岩が立ち塞がり通水できなかったといいます。そこで神功皇后は剣と鏡を納め祈祷したところ雷が大岩を直撃し、水路が開通したのです。このときの雷が大岩を蹴り裂く様子から、やがてこの水路は「裂田溝」と呼ばれるようになりました。

裂田溝が完成し、現代にも続く緑豊かな田園地域ができあがったのも住吉三神のご加護があったからでしょう。住吉三神が描かれる御朱印は、まるで神話の時代と現代が静かに重なり合っているかのようです。

私が令和7年(2025年)10月に現人神社を訪れた際には、季節限定御朱印として「恋ぼんぼり」とうさぎの御朱印も授与されており、初穂料は500円でした。

御朱印に描かれるうさぎは住吉大神の御使いとされ、物事を飛び越え人生がトントン拍子にうまくいく象徴とされてきました。現人神社では、うさぎをモチーフとしたお守りなどの授与品が頒布されています。

背景の丸いぼんぼりは、秋から冬に現人神社の末社手前に飾られる「恋ぼんぼり」がモチーフです。本来のぼんぼりは「夜道を照らす」役割であることから、転じて「先が見えないこの先の恋も明るく照らすように」との願いが込められています。

うさぎと恋ぼんぼり、そして秋の花「コスモス」を添えた御朱印には、これからの未来に鮮やかな彩りが加わるよう願いが込められているかのようです。

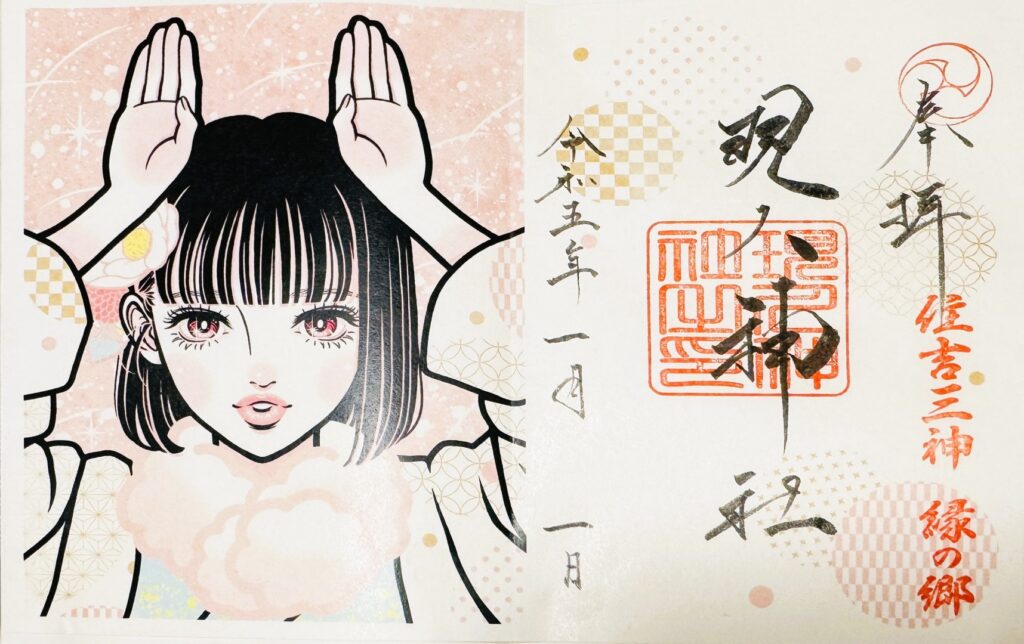

また、正月と夏期には、那珂川市出身のアーティスト・諌山直矢(いさやまなおや)の特別描き下ろし御朱印が授与されています。私は令和5年(2023年)正月に現人神社を参拝した際に、兎年にちなみ女性がうさぎのポーズを取る可愛らしい御朱印を拝受しました。

諫山直矢は、ポップカルチャーの最先端アーティストとして国内外に様々な作品を発表している画家です。

可愛さと繊細さを兼ね備えたイラストが特徴で、令和7年(2025年)10月に私が現人神社を訪れた際には、社務所内にて原画の展示やイラスト集、グッズの販売が行われていました。また、正月・夏期以外にもコラボ切り絵御朱印などが授与されていることがあります。

現人神社では、多種多彩な御朱印が授与されていますので、参拝の際にはどのような御朱印が授与されているかぜひチェックしてみてください。

この投稿をInstagramで見る

現人神社は近年、写真映えのスポットとしても知られるようになっています。伝統的な神社の景観と、現代的な新しい美しさが融合した神社として県内外からたくさんの観光客が訪れています。

境内は時期によって工夫を凝らしたいろいろな装飾がされていますので、デザイン性豊かな御朱印の拝受とあわせて、写真撮影も楽しんでみてください。

現人神社は、住吉三神の起源ともいわれる由緒正しき歴史がありながら、現代的な感覚も取り入れ、参拝者を楽しませてくれる神社です。仕事運、恋愛運の神社として有名になっていて、デザイン性豊かな御朱印やお守りも注目されています。多種多彩な御朱印の中からお気入りの1枚をみつけ、境内の散策や写真撮影もぜひ楽しんでみてください。

※住吉三神と関連が深い日本三大住吉に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

三重県伊勢市にある「伊勢神宮」は、天皇家とつながりが深く、最高位とされる神社です。たくさんの参拝者が訪れる「内宮」と「外宮」では、余計な装飾がない、神様との絆を深めることができる伝統的な御朱印をいただくことができます。

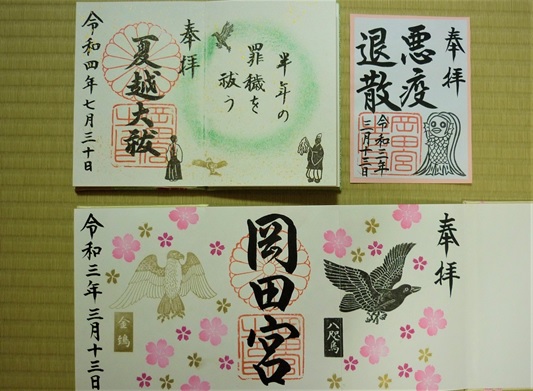

福岡県北九州市にある「岡田宮」は、神武東征神話ゆかりの神社です。アート作品のように美しい御朱印のバリエーションが豊富であることで御朱印巡り好きにはよく知られています。その長い歴史や見どころ、ご利益とともにご紹介します。

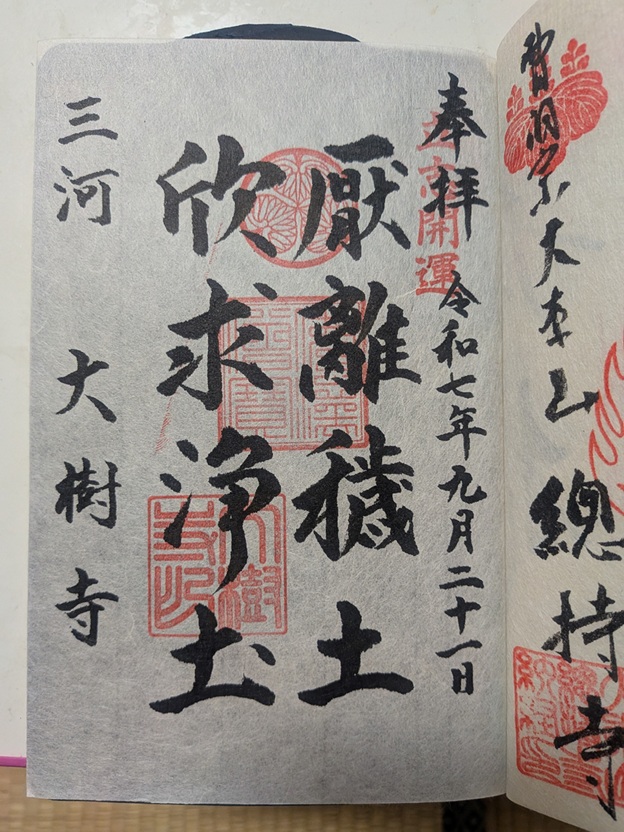

愛知県岡崎市にある「大樹寺」は、江戸幕府初代将軍・徳川家康の出身地にある寺院で、松平家・徳川家代々の菩提寺です。家康の座右の銘「厭離穢土 欣求浄土」が記される御朱印や、家康の生誕地である岡崎城を望む眺望が切り絵で表現された御朱印などをいただくことができます。

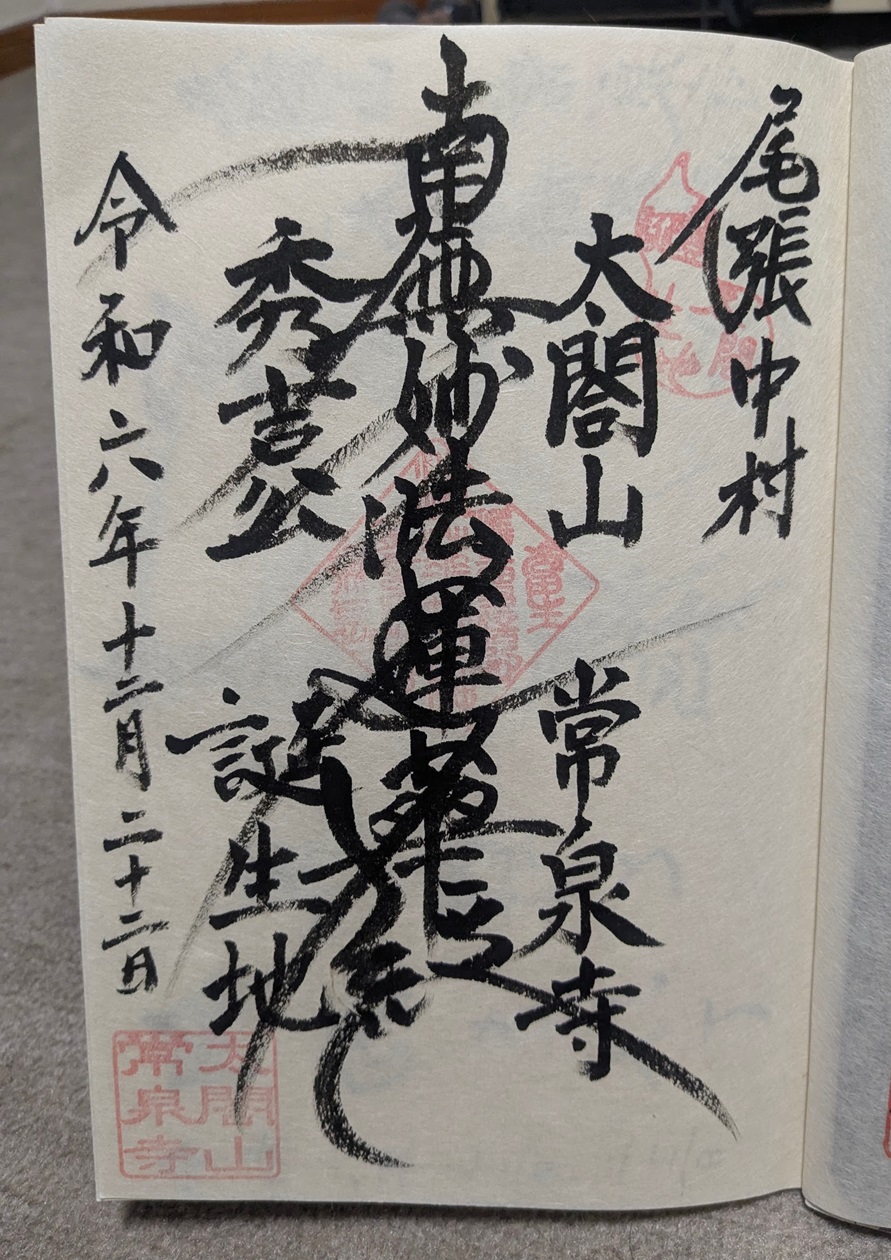

愛知県名古屋市中村区にある「常泉寺」は、戦国武将・豊臣秀吉の生誕地に豊臣秀吉を祀る廟堂が創建されたことがルーツです。日蓮宗ならではの御首題には「秀吉公誕生地」と記される特別感があり、日蓮上人の教えを伝えるいろいろな種類の御首題が授与されていることでも知られています。