- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

香川県琴平町にある「金刀比羅宮」は、全国各地にある金刀比羅神社の総本宮で、「こんぴらさん」の通称で親しまれています。本宮と奥社のそれぞれの授与所で、金刀比羅宮ならではの風景や風習が描かれたアート御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

目次

香川県中西部の琴平町にある「金刀比羅宮(ことひらぐう)」は、「こんぴらさん」の通称で全国的に知られ、全国に約600社あるといわれている金刀比羅神社の総本宮です。「海の神様」として昔から特に漁業や海上交通の関係者からあつい信仰をあつめています。

金刀比羅宮の本宮は、象の頭の形に似た山容から名付けられた象頭山(ぞうずさん)の中腹に鎮座しており、古代は象頭山は瀬戸内海に浮かぶ島であったとされ、現在も主祭神である大物主神(おおものぬしのかみ)が良好な港があった地に行宮を造り国土経営にあたられ、行宮跡に大物主神を祀ったのがはじまりといわれています。

その後、仏教の金毘羅と習合して「金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)」として崇敬をあつめるようになり、江戸時代に入ると高松藩主からの寄進や、桃園天皇(ももぞのてんのう)により勅願所となったり、江戸幕府からも祈願所に指定されるなどして、隆盛を極めます。

江戸時代中期には海上航路の開発や海運事業が盛んになるとともに、金毘羅大権現は全国各地に勧請され、海上安全の神様としての金毘羅信仰が広がります。講をおこして金毘羅大権現に参詣する「こんぴら参り」が盛んになり、当時は伊勢神宮に参詣する「お伊勢参り」に次ぐ、庶民にとって憧れの旅でした。

※伊勢神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の内宮と外宮でいただける伝統的な御朱印

【御朱印情報】三重県「伊勢神宮」の別宮5社でいただける伝統的な御朱印

江戸時代後期には、金毘羅大権現がある四国・讃岐(さぬき、現在の香川県)に本州方面から渡る道中の備前(びぜん、現在の岡山県)にあり、同じ権現である喩伽大権現(ゆがだいごんげん)を祀る由加山(ゆがさん)と金毘羅大権現の両方を参拝する「両参り」や、明治時代には同じく備前にあり、牛玉所大権現(ごおうしょだいごんげん)を祀り、廃仏毀釈により金毘羅大権現から持ち出された不動明王像と毘沙門天像も合祀した西大寺(さいだいじ)を加えた「三所参り」も流行しました。

※由加神社本宮と西大寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】岡山県「由加神社本宮」の千年帳にいただいた極太書体が特徴の達筆な御朱印

【御朱印情報】中国観音霊場1番札所「西大寺」の御本尊・千手観音菩薩の御朱印

金刀比羅宮といえば、本宮までの長い石段参道が有名です。象頭山の中腹の標高251m地点に本宮があり、本宮にたどり着くためには石段785段をのぼりきる必要があります。

山の麓から聖域の入口である大門までは、こんぴら参りが隆盛を極めた時代の名残を感じる飲食店やお土産店などが立ち並び、しんどいおもいをする長い道のりではありますが楽しみながら歩んでみてください。

大門から先の境内は聖域とされており、店舗が立ち並んでにぎやかなここまでの参道の雰囲気とは一変します。長い信仰の歴史を感じる歴史的建造物がたくさんありますので、心静かにじっくりと拝観しながら歩まれてください。

参道の入口から本宮までの所要時間は、体力自慢がはやく歩けば20分程度、標準的には30~40分程度が目安です。

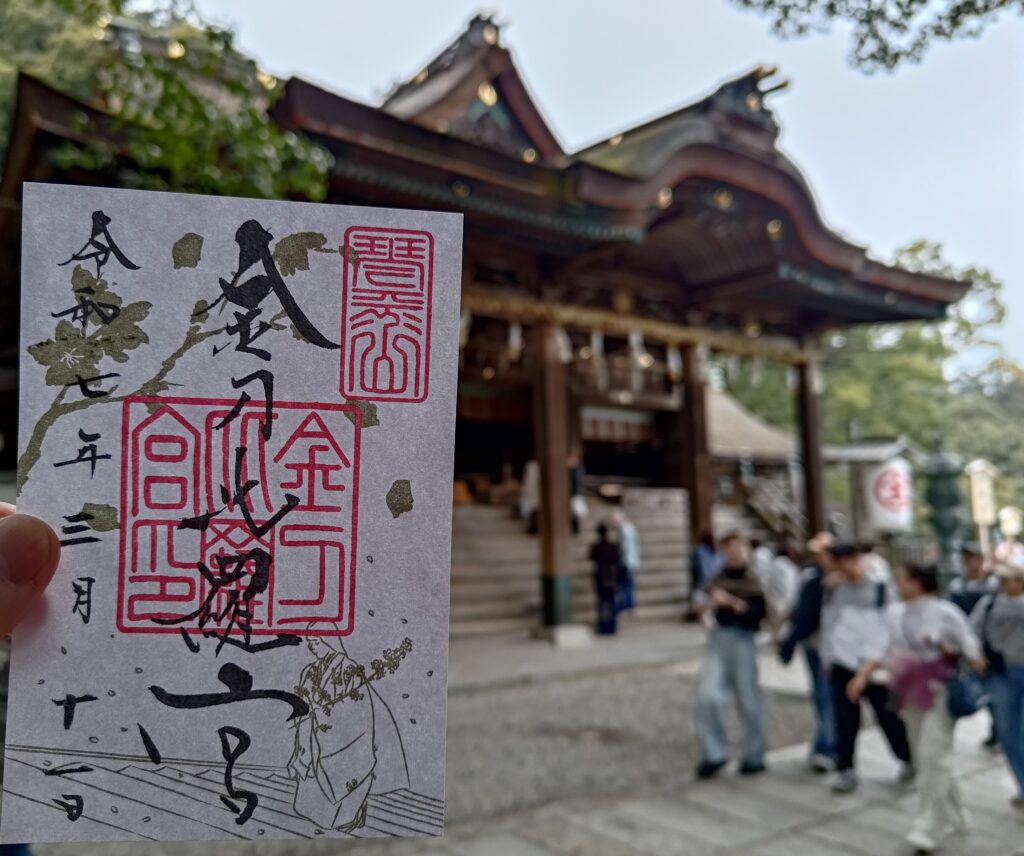

金刀比羅宮の本宮では、本宮社殿向かい側の授与所で複数種類のアート御朱印が授与されています。コロナ禍以降、令和7年(2025年)3月現在、御朱印帳への書き入れは休止されていて、書き置きでの授与のみの対応になっていますのでご留意ください。

私が参拝した際に基本の御朱印として授与されていたのは、春季限定デザインの「桜花祭(さくらさい)」の御朱印で、初穂料は500円でした。

金刀比羅宮では、毎年4月10日に桜花祭が行われていて、御朱印には巫女さんが桜の枝を手に春爛漫の桜馬場を進む様子が描かれています。桜花祭は、春に桜花が散るとき落花とともに疫神が飛散することを防ぐ意味がある鎮花祭だとされていて、桜が散る頃に行われる金刀比羅宮の特殊神事です。

金刀比羅宮では、例年3月下旬から4月上旬にかけて桜が見頃を迎え、境内の約3,500本の桜が満開になると、表参道・裏参道・神苑を散策しながらのお花見を楽しむことができます。特に御朱印にも描かれている表参道の「桜馬場(さくらのばば)」が金刀比羅宮の桜の名所です。

金刀比羅宮本宮授与所では、基本の御朱印の他にもデザインが異なるアート御朱印が授与されていて、私は令和7年限定の切り絵御朱印もいただきました。この切り絵御朱印は、令和7年中の限定企画で、香川県出身で切り絵師・貼り絵作家・絵本作家・パフォーマー・音頭歌手と多彩な才能を発揮しているチャンキー松本さんがデザインをしていて、月ごとにデザインが変わるそうです。

私が参拝した令和7年3月の切り絵御朱印のデザインは、瀬戸内海に帆掛舟が浮かび、巫女さんと「高燈籠(たかとうろう)」と「こんぴら狗(こんぴらいぬ)」が鮮やかに表現されており、初穂料は1,000円でした。

高燈籠は、象頭山の麓の金刀比羅宮門前町、ことでん琴平駅近くにある高さ27m、内部は3階建ての慶応元年(1865年)建立の灯籠で、金刀比羅宮参拝の際の名所のひとつです。高燈籠から発する光が、金刀比羅宮を目指した船が多く寄港していた瀬戸内海・丸亀港の沖の船まで届くよう設計されたといわれており、瀬戸内海を航海する船の指標とされ、船人が船上から金刀比羅宮を拝む目標灯にもなっていたそうです。

こんぴら狗とは、本人の代理で金刀比羅宮に参拝した犬のことをいいます。

こんぴら参りが流行した江戸時代、庶民にとって長距離長期間の参拝の旅は人生の一大イベントともいえる特別なことで、誰でもかなうものではありませんでした。そこで、本人に代わって旅慣れた人が代理で参拝に行く「代参(だいさん)」や、旅を途中であきめることにした人が、道中で知り合った旅人に旅費と初穂料を託し、代わりに参拝してもらう風習がありました。

こんぴら参りにおいて、人ではなく犬が代理を務めたのがこんぴら狗の風習で、飼い主を記した木札・初穂料・道中の食費などが入った袋を首から下げた犬が、旅人から旅人へと連れられ、街道筋の人々に世話をされ、金刀比羅宮までたどり着き、代理参拝を果たしたといいます。

切り絵御朱印には、金刀比羅宮ならではの風景や風習が描かれ、参拝の記念にぴったりです。

785段もの長い石段を苦労してのぼりたどり着く金刀比羅宮本宮ですが、実はさらに先があるのです。

多くの人が本宮に参拝して帰路につきますが、さらに象頭山をのぼっていくと、聖地ともいえる「厳魂神社(いづたまじんじゃ)」、通称「奥社(おくしゃ)」があります。

標高251m地点にある本宮から、さらに距離約1.2kmで標高差170mをのぼる421m地点に鎮座し、その区間には583段の石段があります。石段の数は本宮までよりも少ないですが、長い距離の坂道をのぼっていくので、山の麓から本宮までの所要時間よりも、本宮から奥社への方が長くかかると思います。

厳魂神社(奥社)には、金刀比羅本教の教祖である厳魂彦命(いづたまひこのみこと)が祀られています。

厳魂彦命は、戦国時代に生駒家の家臣の子として生まれ、早くから和漢神仏の学を修め、「宥盛(ゆうせい)」と称して高野山で修行し、象頭山金毘羅大権現別当金光院主となり、戦国の兵火により荒廃した金毘羅大権現の再興に尽力し金毘羅信仰の発展の礎を築いた人物と伝わっています。江戸時代に入った慶長18年(1613年)に「死して永く当山を守護せん」と言い残し、天狗と化して忽然と姿を消したといわれ、のちに金毘羅大権現の守護神「金剛坊(こんごうぼう)」として祀られました。

厳魂神社の社殿は、本宮を見守るかのように本宮の方角を向けて建てられています。

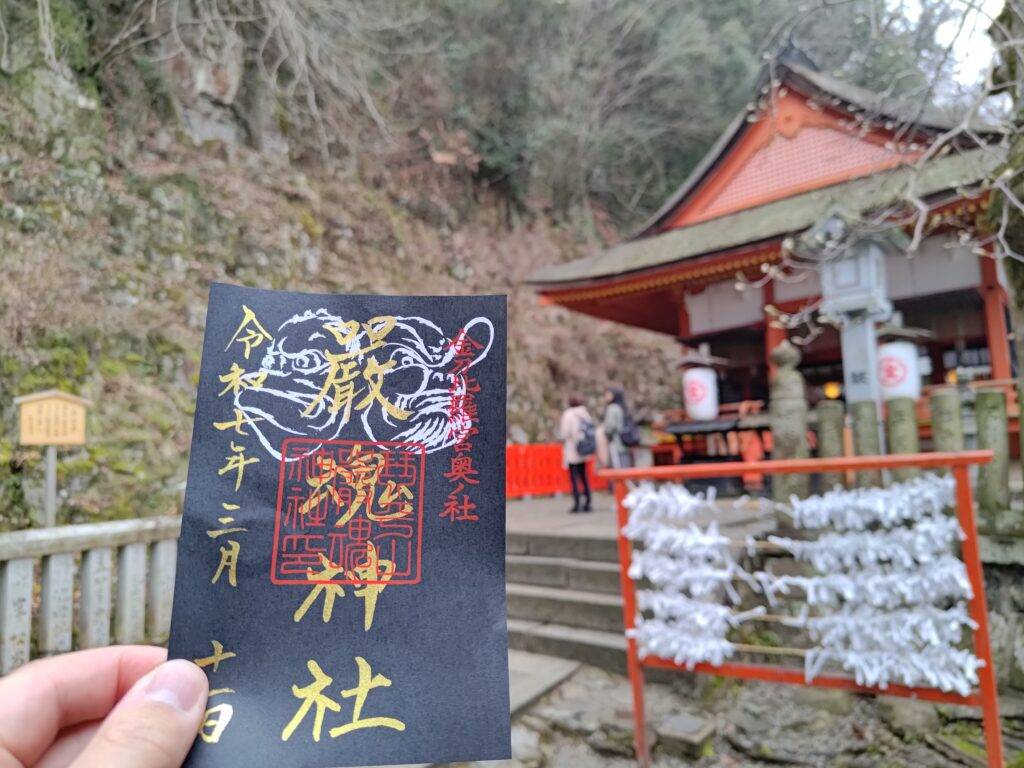

奥社では社殿近くに授与所があり、本宮授与所では拝受できない奥社限定の御朱印をいただくことができます。

黒色の台紙に金文字で「厳魂神社」「参拝日付」、朱文字で「金刀比羅宮奥ノ社」、「琴平山厳魂神社」の朱印、白色で天狗2体の顔が描かれるデザインで、初穂料は500円でした。

奥社は讃岐岩質安山岩の急斜面の崖「威徳巖(いとくのいわ)」に鎮座していて、厳魂彦命が参籠された旧跡です。断崖の上方には、奥社限定御朱印に描かれている天狗とカラス天狗の彫物が飾られているので、奥社参拝の際にはぜひご覧になってください。

長い石段をのぼりきり、本宮さらに奥社に参拝したあとは、当然のことですが同じ道のりをくだっていく必要があります。のぼりよりもくだりの方が体に負担がかかり事故も起こりやすいので、慎重に安全に下山してください。

こんぴらさんの通称で全国的な知名度を誇る金刀比羅宮は、海の神様として信仰をあつめ、石段参道に立ち並ぶ店舗や数々の歴史的建造物など見どころも満載で、香川県でもっとも有名な観光地のひとつとしても、常にたくさんの人でにぎわっています。苦労して本宮までのぼれば、月によってデザインが変わる御朱印や多種の期間限定御朱印、さらに奥社までのぼれば奥社限定御朱印と、様々なアート御朱印が授与されていますので、参拝の証・思い出にぜひ拝受してください。

ライター:千年帳編集部

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の商品詳細情報や魅力、こだわりなどを発信しています。千年帳を携えて寺社を参拝し、実際に拝受した御朱印の情報など、御朱印巡り好きの人のためのお役立ち情報もお届けします。

スポンサーリンク

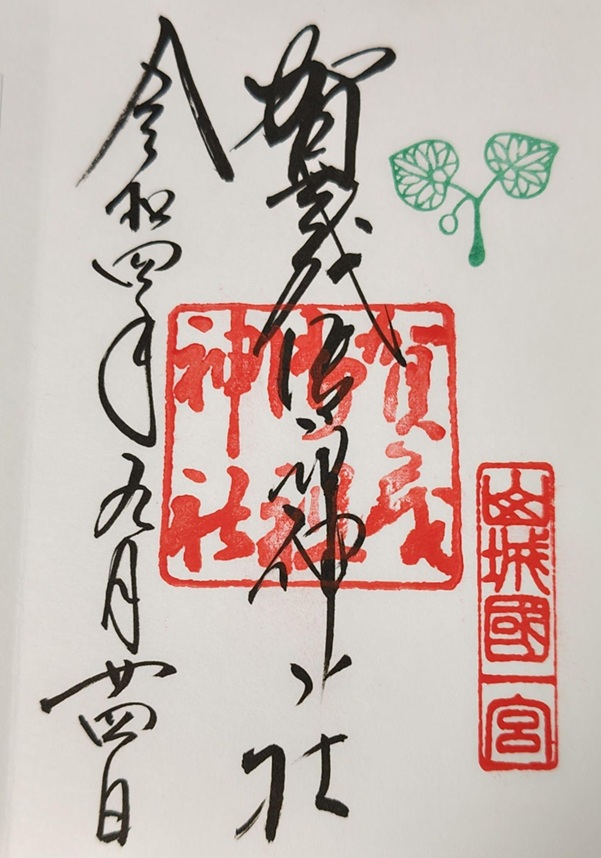

京都府京都市左京区にある「賀茂御祖神社」は、一般には「下鴨神社」と呼ばれ、京都最古の神社のひとつとされています。京都で最も格式が高いことを示す「山城國一宮」の印と神紋である「双葉葵」の印がおされる御朱印は、とても上品なデザインです。

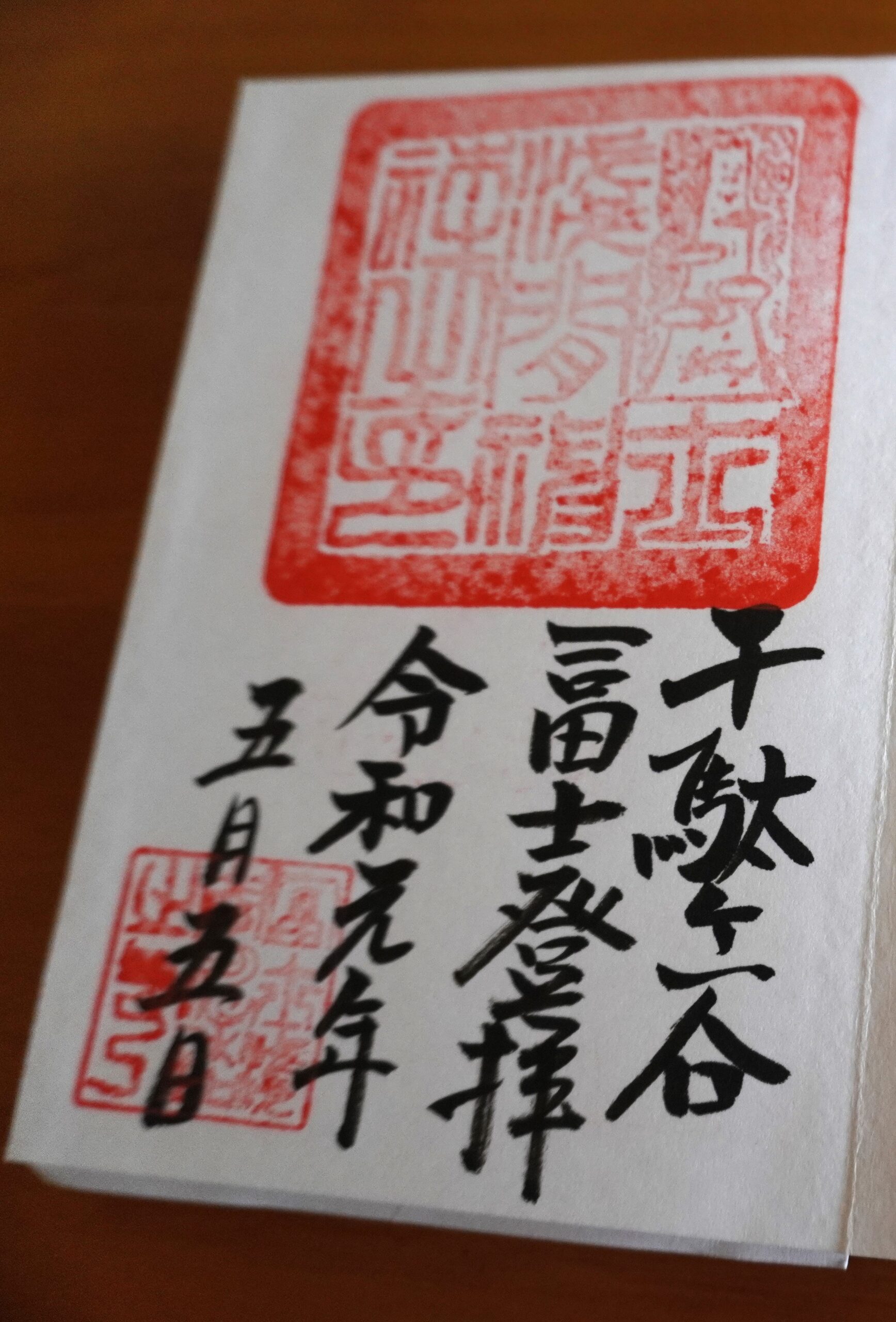

東京都渋谷区千駄ヶ谷に鎮座する「鳩森八幡神社」には、東京都内最古級の「富士塚」があります。富士信仰がいろいろな地域に広がっていった歴史を物語る史跡で、登拝すると富士塚登拝記念の御朱印をいただくことができます。

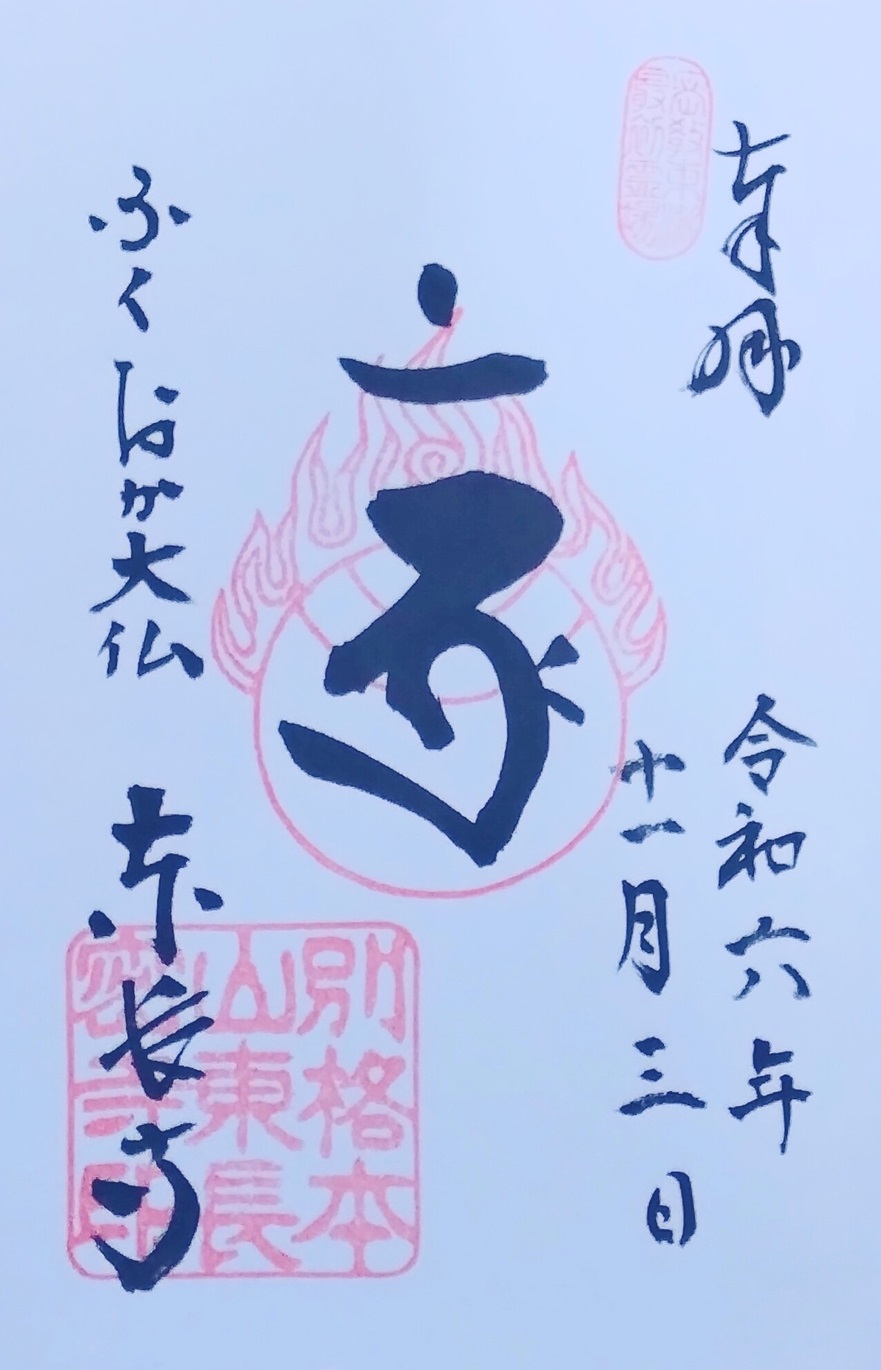

福岡県福岡市博多区にある「東長寺」は、弘法大師空海が日本ではじめて創建したと伝わる真言宗の寺院で、毎年秋に開催される「千年煌夜」というライトアップイベントは博多の秋の風物詩になっています。平安時代作と伝わる御本尊・千手観音菩薩像と、日本屈指の大きさをほこるふくおか大仏が記された御朱印をいただくことができます。

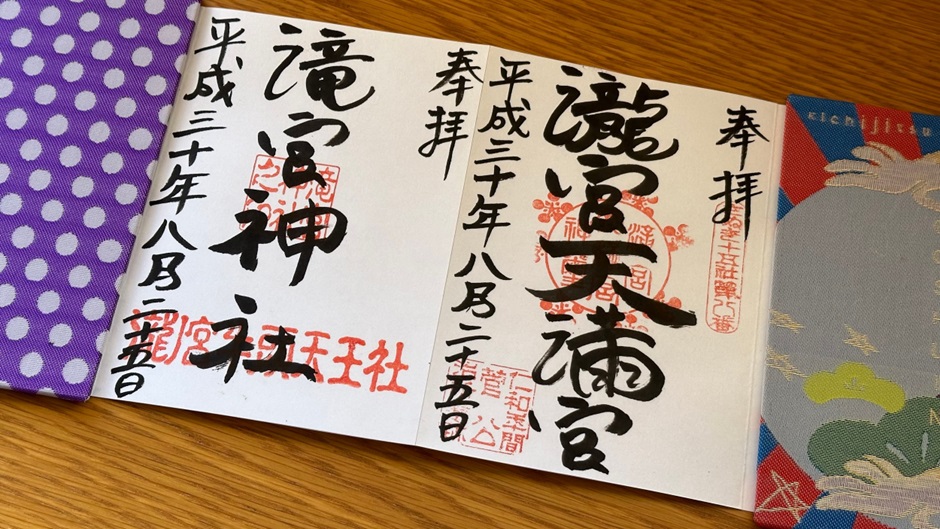

香川県綾川町にある「滝宮天満宮」は、学問の神様「菅原道真」ゆかりの神社として有名で、「滝宮の念仏踊り」「うそ替え祭り」という個性的な祭事の文化が現代にも受け継がれています。道真の遺跡であることを示す御朱印をいただけます。