- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

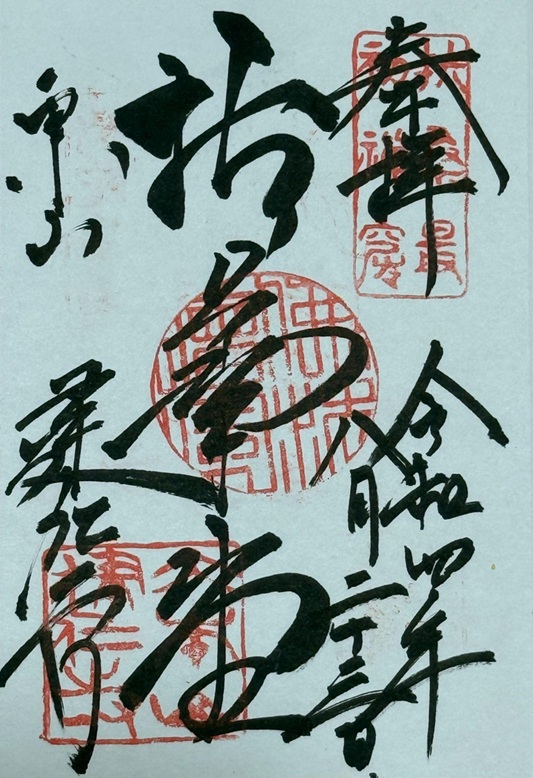

京都府京都市東山区にある「建仁寺」は、鎌倉時代に栄西禅師によって創建された臨済宗建仁寺派の大本山で、京都最古の禅寺として知られ、茶の文化を広めた場としても有名です。力強く「拈華堂」と墨書きされた御朱印からは、禅の教えや禅道場としての誇りが伝わってくるようです。

スポンサーリンク

京都府京都市東山区にある「建仁寺(けんにんじ)」は、鎌倉時代の建仁2年(1202年)に、臨済宗の僧・栄西(ようさい)によって開かれた禅寺です。第2将軍・源頼家(みなもとのよりいえ)が寺地を寄進し、栄西が中国・宋の禅寺「百丈山(ひゃくじょうざん)」にならって建立しました。寺名は元号の「建仁」とし、山号は東山(とうざん)と称します。

創建当初は、禅に加えて天台・密教の教えも学べる三宗兼学の道場として始まりましたが、東福寺開山の円爾(えんに)の入寺により、鎌倉時代中期以降、禅が盛んになりました。さらに、宋の禅僧・蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)によって禅の戒律や作法が整えられ、建仁寺は純粋な禅寺としての姿を確立していきました。

室町時代、幕府は中国の制度にならって京都五山の制度を整え、建仁寺はその中で第三位に位置づけられ、手厚い保護を受けました。その後、天文の大火で塔頭や法堂を焼失しますが、慶長4年(1599年)には瑶甫恵瓊(ようほうえけい)が安国寺から方丈を移築して復興が始まり、徳川幕府のもとで堂塔の再建が進められ、寺の制度なども整えられていきました。

※京都五山のさらに上位にあたる南禅寺と、第四位である東福寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「南禅寺」の複数の場所・塔頭寺院でいただける仏教の教えが詰まった御朱印

【御朱印情報】京都府「東福寺」の境内の風景がよみがえる「大佛寶殿」と「通天」の御朱印

明治時代には、廃仏毀釈や神仏分離令の影響を受けて境内地が縮小されましたが、建仁寺は臨済宗建仁寺派の大本山として独立し、現代に至るまで禅の教えを守り続けています。

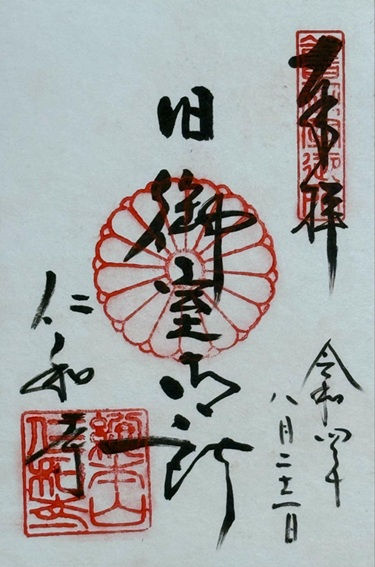

建仁寺の御朱印は、「奉拝」「参拝日付」「拈華堂(ねんげどう)」「東山 建仁寺」の墨書きに「扶桑最初禅窟」「仏法僧宝の三宝印」「大本山建仁寺」の朱印がおされるデザインです。拝観前に御朱印帳を本坊の受付に預けて番号札をもらい、直書きしていただいたものを拝観後に受け取りました。志納料は500円でした。

「拈華堂」は、本堂にあたる法堂のことです。「拈華」とは、お釈迦さまが花をつまんで弟子に真理を示したという禅のエピソードに由来し、言葉を使わず、心から心へ真理を伝えることを象徴しています。

建仁寺の現在の拈華堂の建物は、江戸時代の明和2年(1765年)に上棟されたもので、禅宗様式の堂々たる仏殿建築として知られています。柱が正面に5本、側面に4本並ぶ均整のとれた造りで、屋根の下に一段低い屋根「裳階(もこし)」が付いた重厚な構造です。内部には、御本尊・釈迦如来(しゃかにょらい)と、その脇に迦葉尊者(かしょうそんじゃ)・阿難尊者(あなんそんじゃ)が祀られています。

この法堂の見どころのひとつが、天井に描かれた「双龍図(そうりゅうず)」です。

龍は、仏法の守護神であると同時に水の神でもあり、法堂に龍を描くのは、仏の教えを潤す「法雨(ほうう)」をもたらす存在としての意味が込められています。かつて建仁寺の法堂には龍の絵が描かれず、素木(しらき)のままとされてきましたが、創建800年を迎えた平成14年(2002年)に1年10ヶ月の歳月をかけて日本画家・小泉淳作(こいずみ じゅんさく)が描き上げました。

縦11.4m・横15.7m(約108畳)もの大きな面には、阿吽の呼吸を象徴する2匹の龍が、天井いっぱいに力強く描かれています。

御朱印に朱印でおされている「扶桑最初禅窟」の「扶桑」は日本を意味し、「日本最初の禅道場」という意味があります。なお、実際に日本で最初の本格的な禅道場と一般的にいわれているのは神奈川県鎌倉市にある建長寺(けんちょうじ)です。

そして仏教では、「仏」「法」「僧」という三つの宝があるという教えがあり、「仏法僧宝」の文字が刻まれているのが、朱印のひとつである「三宝印」です。

建仁寺の御朱印からは、禅の教えや禅道場としての誇りが伝わってくるようです。

法堂の「双龍図」と並んで、建仁寺で見逃せないのが、俵屋宗達(たわらや そうたつ)による国宝「風神雷神図屏風」です。この作品は江戸時代のはじめに描かれたもので、高さ約155cm、幅約170cmの屏風が左右一対になっています。

右には袋を持って風を操る「風神」、左には太鼓を打ち鳴らす「雷神」がそれぞれ描かれ、神々が金色の空間に浮かび舞っているような構図が印象的です。本図には落款も印章もありませんが、俵屋宗達の真作とされ、晩年の最高傑作とも評されています。

現在、原本は京都国立博物館に寄託されており、建仁寺ではその高精細な複製作品が展示されています。

建仁寺を訪れた際には、禅の心や世界観を表現した庭園は見逃せません。

建仁寺本坊の中庭に広がる「潮音庭(ちょうおんてい)」は、四方どこからでも眺められる「四方正面(しほうしょうめん)」の禅庭です。庭の中心には、仏の三尊を象徴する「三尊石」が据えられ、その東側には「坐禅石」と呼ばれる石が置かれています。

周囲には紅葉が植えられ、季節ごとに違った美しさを見せてくれます。華やかさはありませんが、静かで落ち着いた雰囲気がただよっています。

潮音庭と同じく、建仁寺本坊の中庭にある「○△□乃庭(まる・さんかく・しかくのにわ)」は、禅の世界観をシンプルに象徴するユニークな庭園です。その名のとおり、庭には円・三角・四角の三つの基本図形が配置されています。これは密教の6大思想(地水火風空識)を、「地=□」「水=○」「火=△」で象徴しているともいわれています。

建仁寺の境内に数ある庭園を心静かに拝観し、禅の精神を体感してみてください。

京都最古の禅寺・建仁寺は、鎌倉時代に栄西禅師によって創建され、禅と茶の文化を広めた名刹です。創建から800年以上が経った今も、静かな佇まいの中に、禅の心と美意識が息づいています。境内では、写経や座禅の体験に加え、禅の精神を映す庭を眺めながら、心を整えるひとときを過ごすことができます。参拝の証としていただける御朱印には、「拈華堂」の墨書きや三宝印などが押されており、建仁寺の誇りと禅の精神が感じられます。訪れた際には、ぜひ御朱印を拝受し、禅の世界に静かに触れてみてください。

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

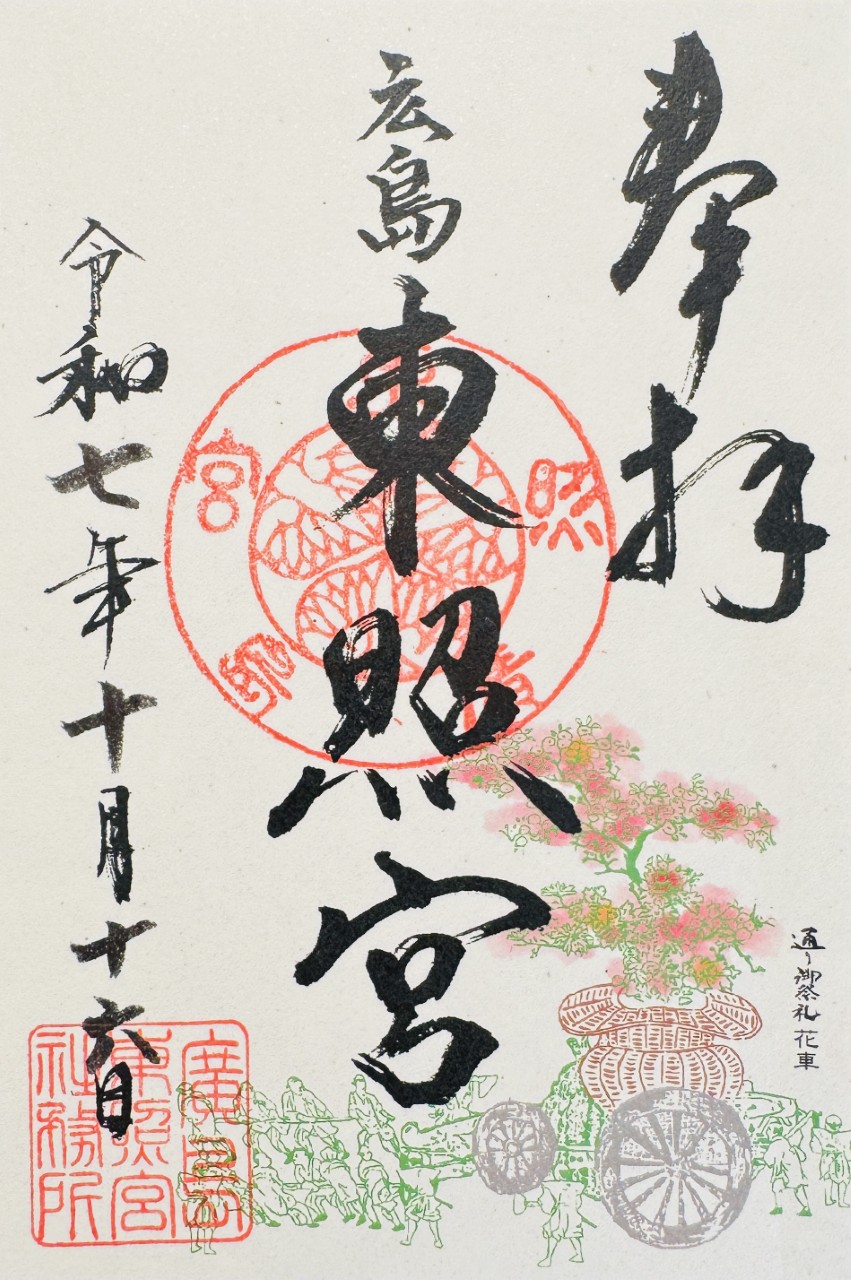

広島県広島市東区にある「広島東照宮」は、広島城の守護神として徳川家康を祀った神社です。現代に復活した神輿行列「通り御祭礼」にまつわる基本の御朱印のほか、期間・期日限定の御朱印や、福禄寿、境内社の御朱印などたくさんの種類の御朱印が授与されています。

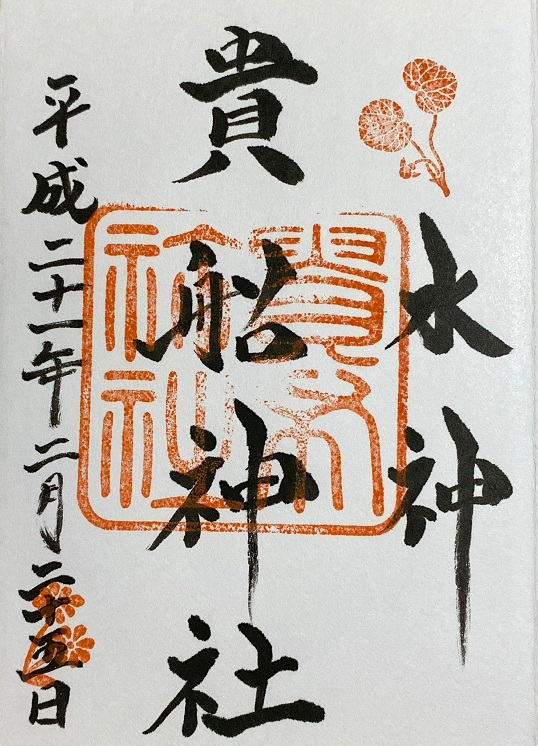

京都府京都市左京区にある「貴船神社」は、全国の水神の総本宮として信仰をあつめ、豊かな自然景観を求めて多くの観光客も訪れる神社です。本宮でいただける御朱印には「水神」を記され、水を司る祭神の力や由緒正しき歴史を感じとることができます。

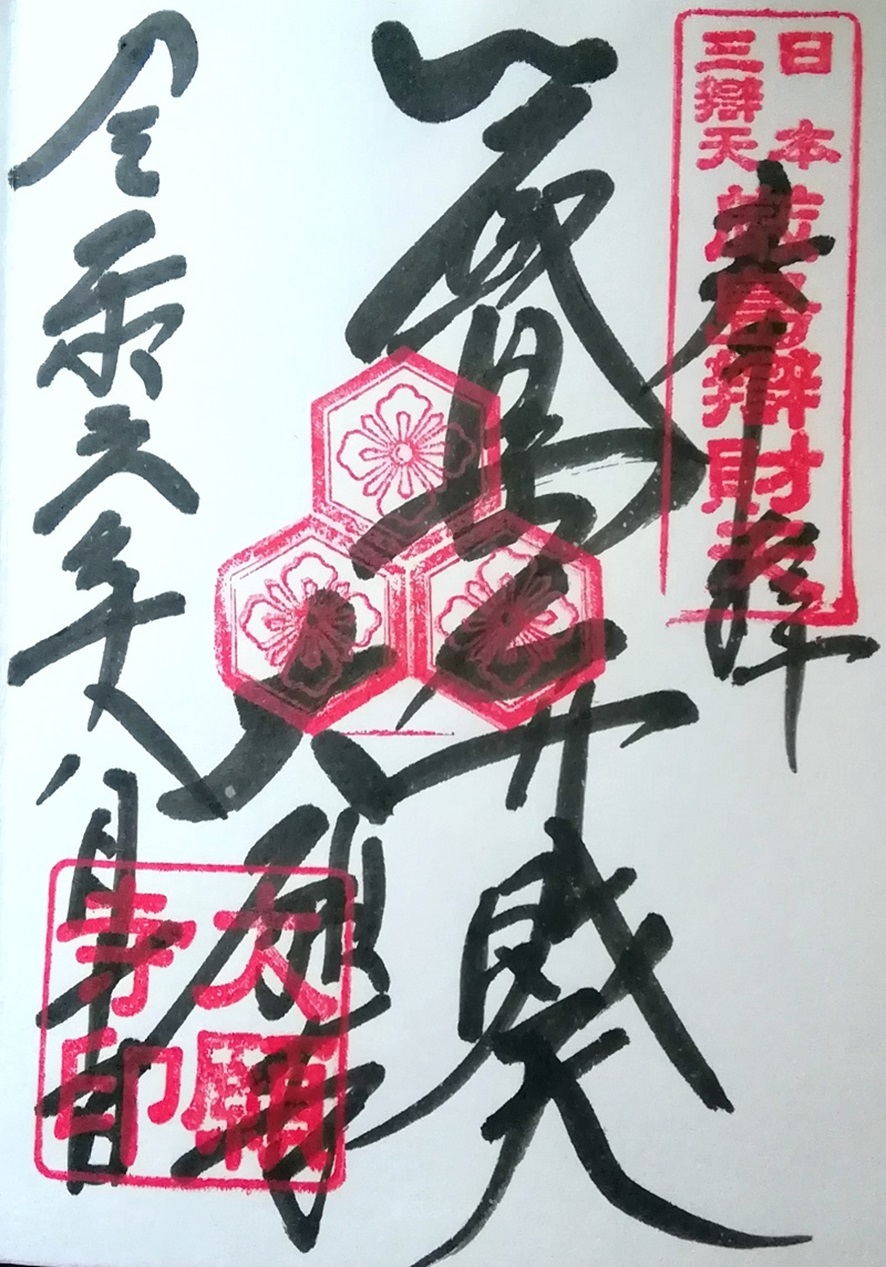

広島県廿日市市の宮島にある「大願寺」は、明治時代に入るまでは厳島神社をはじめとする周辺の寺社とともに一大伽藍を築いていた寺院です。「日本三大弁財天」のひとつに選ばれている「厳島辯財天」の御朱印をいただくことができます。

京都府京都市右京区にある「仁和寺」は、皇室とゆかりの深い古刹で、真言宗御室派の総本山として信仰をあつめ、格式高い伽藍と広大な境内などが評価されユネスコ世界文化遺産にも登録されています。「旧御室御所」「御室弘法大師」と墨書きされた御朱印からは、仁和寺の歴史と信仰が伝わってきます。