- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

東京都新宿区にある「花園神社」は、江戸時代に宿場町・内藤新宿が設けられて以降、街の目覚ましい発展を見守り続けてきた神社です。通常の御朱印には、桜の名所であることを象徴する朱印と、地域で信仰されてきたことを表す「新宿総鎮守」の墨書きが入り、デザイン性豊かな切り絵御朱印も話題になっています。

スポンサーリンク

東京都新宿区、ネオンが輝き高層ビルが林立する日本有数の繁華街である新宿の中心地に、都会の喧騒が嘘のように静謐な空気に包まれた「花園神社(はなぞのじんじゃ)」があります。

創建の正確な年代は定かではありませんが、徳川家康(とくがわいえやす)が江戸幕府を開いた慶長8年(1603年)よりも前からこの地に鎮座していたと伝わっています。古くは大和国吉野山より神様を招き祀ったのが始まりとされています。

江戸時代、甲州街道に「内藤新宿」という新たな宿場が開かれると、花園神社は宿場町の鎮守、すなわち地域の守り神として人々のあつい信仰をあつめるようになりました。かつては、現代で神社が鎮座している場所から南へ約250m、現在は伊勢丹新宿本店があるあたりに広大な神域を構えていましたが、旗本・朝倉氏の屋敷地となったため、尾張徳川家の下屋敷があった現在の場所へと移転しました。移転先には美しい花々が咲き乱れる庭園があったことから、「花園稲荷神社」と呼ばれるようになったと伝わっています。

御祭神は、商売繁盛の神様である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)、開運厄除の神様である日本武尊(やまとたけるのみこと)、そして食物の神様である受持神(うけもちのかみ)の三柱です。これらの神々の御神徳から、商売繁盛、開運出世、厄除け、仕事運向上など、幅広い御利益をいただけると信仰されています。

花園神社の御朱印は、通年でいただける通常の御朱印と、精緻なつくりの切り絵御朱印が授与されていて、社殿脇にある社務所でいただくことができます。

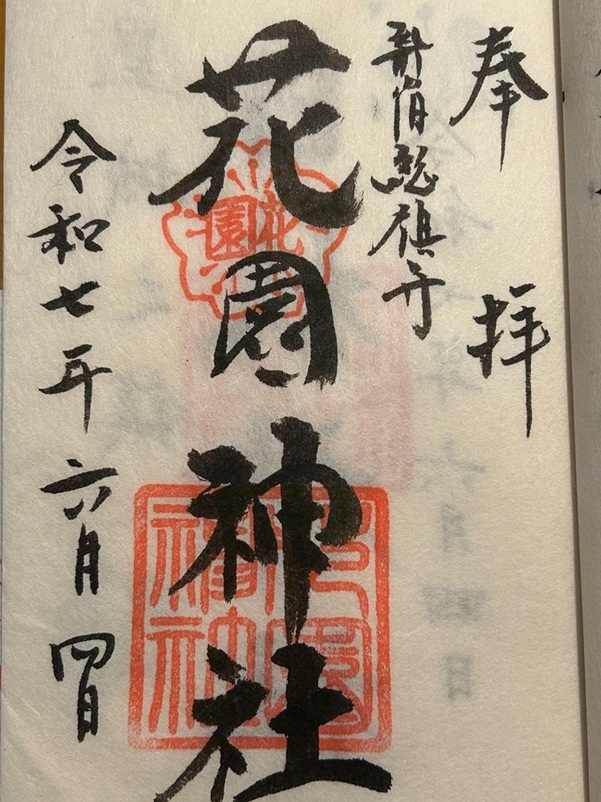

通常の御朱印は、右上には「奉拝」と「新宿総鎮守」の墨書き、中央には「花園神社」の墨書き、中央やや上部に「花園」と書かれた桜のデザインの朱印、中央下部には「花園神社」の朱印がおされ、左側には「参拝日付」が墨書きが入るデザインで、初穂料500円で持参した御朱印帳に直書きしていただけました。

この御朱印で最も注目なのは、桜の形に「花園」の文字がある朱印です。桜のデザインは、花園神社が桜の名所でもあり、江戸時代に多くの花が咲き乱れていた花園の跡に移転した歴史を踏まえたものに由来を持つと考えられます。社名と桜が一体となった美しい印は、花園神社が大都会の中にありながら、自然豊かな景観を守り続けていることを象徴しています。

また、右上の墨書き「新宿総鎮守」も見逃せません。これは単に「新宿にある神社」という意味ではありません。

前述の通り、花園神社は江戸時代に内藤新宿が開設されて以来、この町の守り神としての役割を担ってきました。宿場町として、そして近代以降は日本を代表する繁華街として、新宿が目覚ましい発展を遂げるその様を、幾度もの大火や震災を乗り越えながら常に見守り続けてきたのが花園神社なのです。この「総鎮守」という墨書きには、新宿の歴史と共に歩んできた花園神社の由緒と誇りが深く刻まれています。

花園神社では、毎年11月に商売繁盛祈願の「酉の市(とりのいち)」が開催され、別名「大酉祭(おおとりさい)」として親しまれています。神社一帯に提灯が掲げられ、縁起物である熊手を扱う露店商が所狭しと並び、翌年の商売繁盛を願うたくさんの参拝者が訪れます。

新宿の街の発展に伴って規模が大きくなってきた歴史があり、現在では浅草の「鷲神社(おおとりじんじゃ)」、府中市の「大國魂神社(おおくにたまじんじゃ)」の酉の市と並び、関東三大酉の市の一つに数えられています。

11月最初の酉の日に行われる酉の市が「一の酉」、2番目の日に行われるのが「二の酉」、年によっては3番目の酉の日があり「三の酉」まで開催されることもあります。

酉の市の日には、通常の御朱印に「一の酉」「二の酉」「三の酉」の文字が右下に追記され、希少な御朱印をいただくことができるので、酉の市を訪れた際にはぜひ御朱印をいただいてみてください。

※鷲神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

今回いただいた御朱印は、私が御朱印巡りで使っている特別な御朱印帳「千年帳」に書いていただきました。千年帳の本紙は、楮(こうぞ)という伝統的な和紙原料を使って職人さんが一枚一枚手漉きした「土佐手漉和紙」です。

いただいた御朱印の墨や朱が映えて、何度見返しても清々しい気持ちになります。「千年帳」の名の通り1,000年もつともいわれる高い保存性を有していて、長い時間が経っても色あせない思い出として見返えすことが楽しみになります。

※千年帳の本紙に関して、以下リンクをご参照ください。

花園神社では通常御朱印のほかに、美しい「切り絵御朱印」も通年で授与されていて、人気を集めています。初穂料は1,000円で、通常御朱印と同じく社殿脇の社務所でいただけます。

花園神社の切り絵御朱印は、見開きになっており、右側は通常御朱印とほぼ同様のデザインで、右上の切り絵になっている部分が若干異なる程度です。左側は中央に桜に花園神社本殿の切り絵、上部は花園神社の神紋である「三つ巴(みつどもえ)」「抱き稲(だきいね)」「鳳凰の丸(ほうおうのまる)」の切り絵が入り、背景には淡いピンク色の紙が使われていて華やかな印象です。

三つ巴は、水が渦を巻く様子を表しているとされ、火除けや魔除けの力があると信じられていて、神社の神紋や家紋、太鼓などによく使われます。

抱き稲は、二つの稲束が、穂先を下に、根元を上にして、お互いを抱きかかえるように交差した形の家紋です。稲は日本人にとって主食であり、豊作や子孫繁栄の象徴とされています。

鳳凰の丸は、伝説の鳥である鳳凰を円形にデザインした文様で、高貴さや吉祥の象徴とされています。

切り絵御朱印に記されている紋は、花園神社の御祭神や御利益を象徴していますので、それぞれの意味にもぜひご注目ください。

花園神社の境内には、いつくかの境内社があり、それぞれの特徴的な御利益が話題になっています。

朱色の鳥居が連なる光景が印象的な「威徳稲荷神社(いとくいなりじんじゃ)」は、倉稲魂神が祀られていて、特に夫婦和合、子授け、恋愛成就の御利益で知られています。女性やカップルの参拝者が絶えず、鳥居が作り出す幻想的な雰囲気は、都会の真ん中にいることを忘れさせてくれるかのようです。

「芸能浅間神社(げいのうせんげんじんじゃ)」も要チェックの末社です。花園神社の本殿の隣に鎮座しており、芸能の神様として信仰されている木花之佐久夜毘売(このはなのさくやひめ)が祀られています。

花園神社は江戸時代、火災で社殿が焼失した際に再建費用を捻出するため、境内で芝居や舞踊の興行を許可した歴史があります。このことから芸能との縁が深く、現在では多くの芸能人やアーティストがヒット祈願や芸道成就を願って参拝に訪れています。

花園神社は、宿場町・内藤新宿の誕生から現代に至るまで、常に町の中心で人々の暮らしを見守り続けてきた深い歴史があり、御朱印におされる「新宿総鎮守」の墨書きは、その誇りを雄弁に物語っています。境内には芸能や縁結びにご利益のある末社が鎮座し、酉の市をはじめとする活気あるお祭りも開催されるなど、多様な魅力に満ちています。新宿を訪れた際には、少し足を延ばして、都会のオアシスで歴史と文化に触れ、心静かにお参りした証として、御朱印をぜひいただいてみてください。

ライター:洋介0522

旅行添乗員の経験があるWebライター兼ディレクター。20代の時に仕事で四国八十八ヶ所のツアーに3回添乗したことで御朱印に興味をもちました。現在はワーケーションしながら全国各地の神社を巡り、御朱印をいただくのを趣味の一つにしています。御朱印帳は現在6冊目で、お気に入りの御朱印帳は京都・建仁寺のものです。

スポンサーリンク

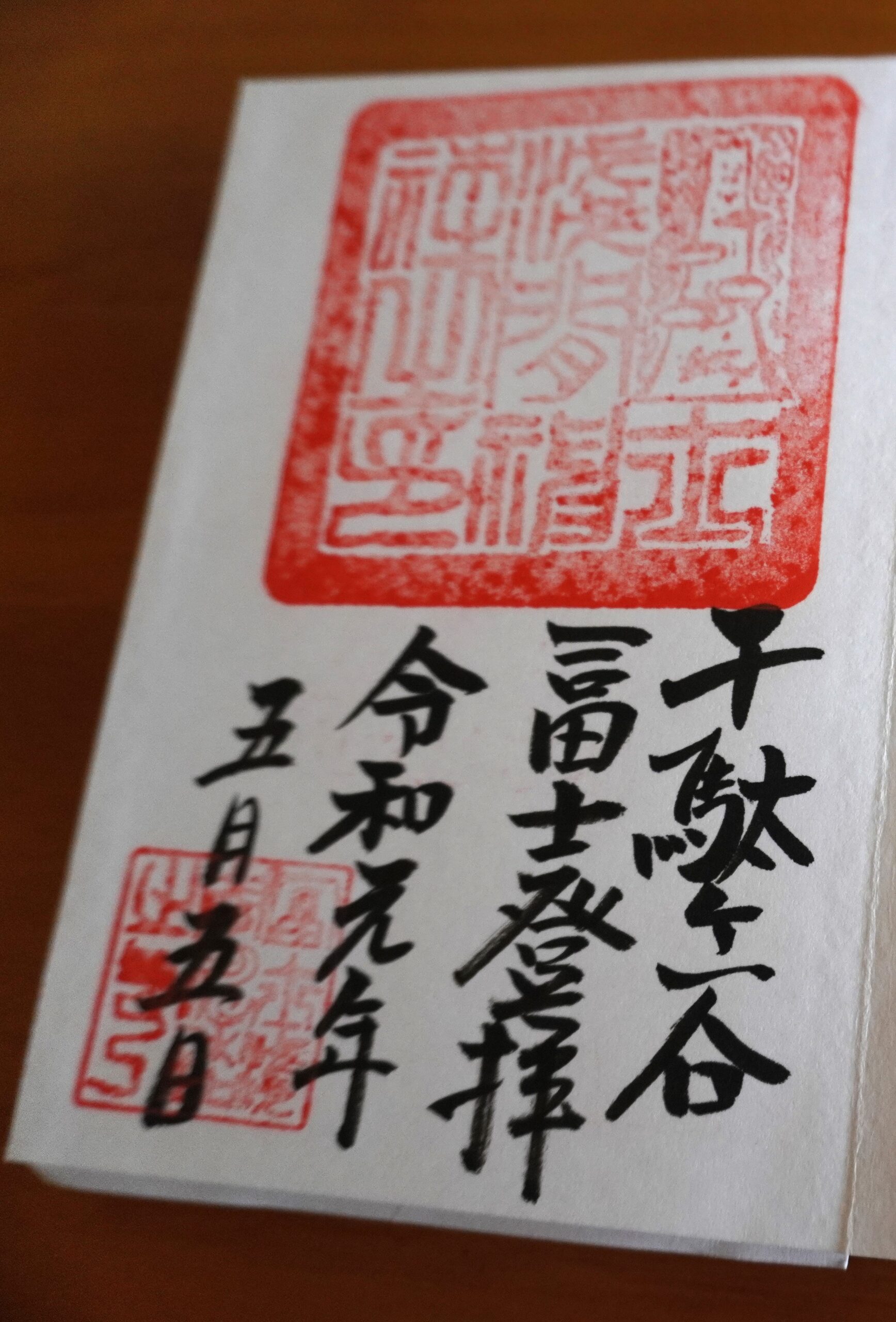

東京都渋谷区千駄ヶ谷に鎮座する「鳩森八幡神社」には、東京都内最古級の「富士塚」があります。富士信仰がいろいろな地域に広がっていった歴史を物語る史跡で、登拝すると富士塚登拝記念の御朱印をいただくことができます。

福岡県福岡市博多区の博多駅の屋上「つばめの杜ひろば」にある「鉄道神社」は、交通安全のご利益で知られる神社です。近隣の住吉神社でいただける鉄道神社の御朱印は、車輪やレールのイラストが目を引く鉄道モチーフのデザインで人気になっています。

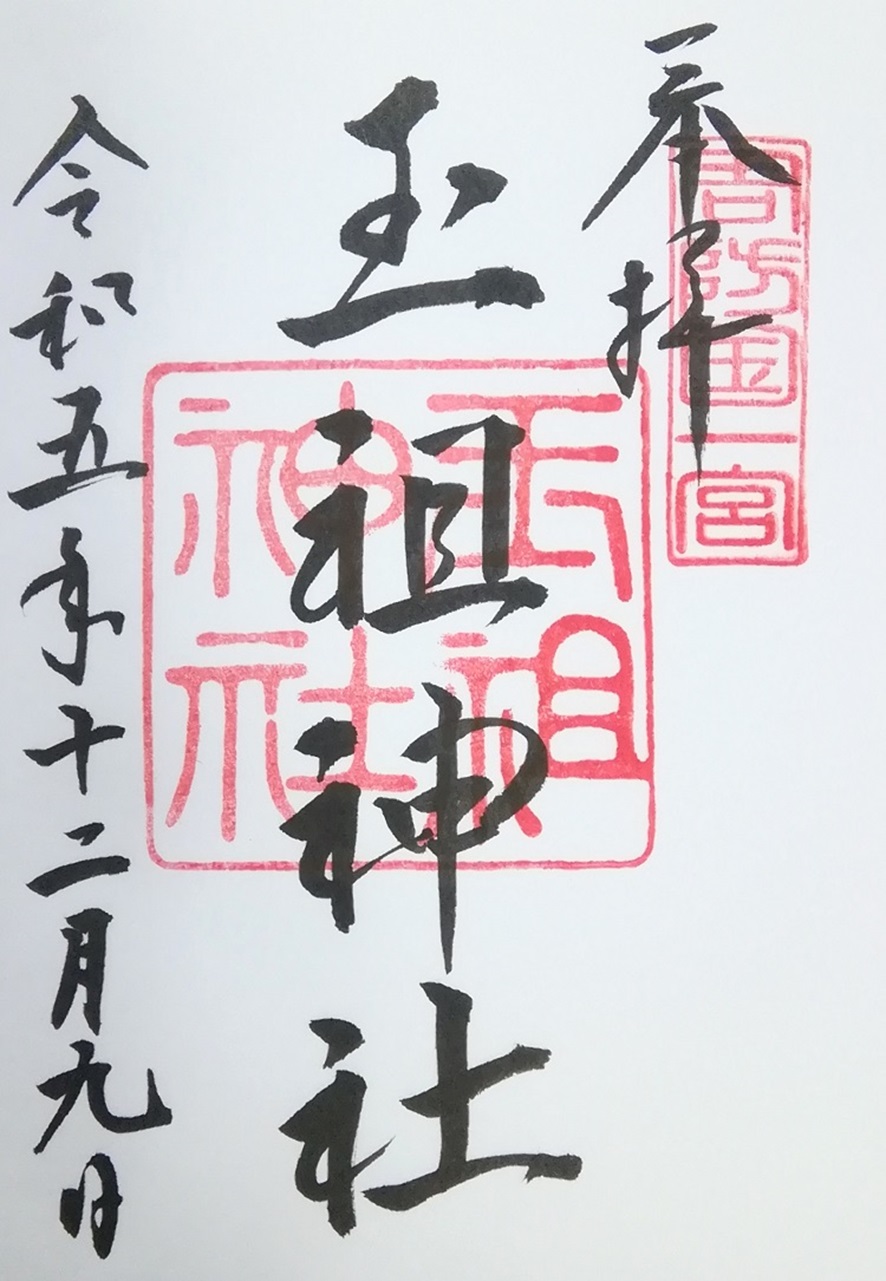

山口県防府市にある「玉祖神社」は、かつての周防国一宮であり、玉祖神社の総本社として知られる古社です。天孫降臨神話とも関わりがが深い長い歴史を感じる伝統的な御朱印をいただくことができます。

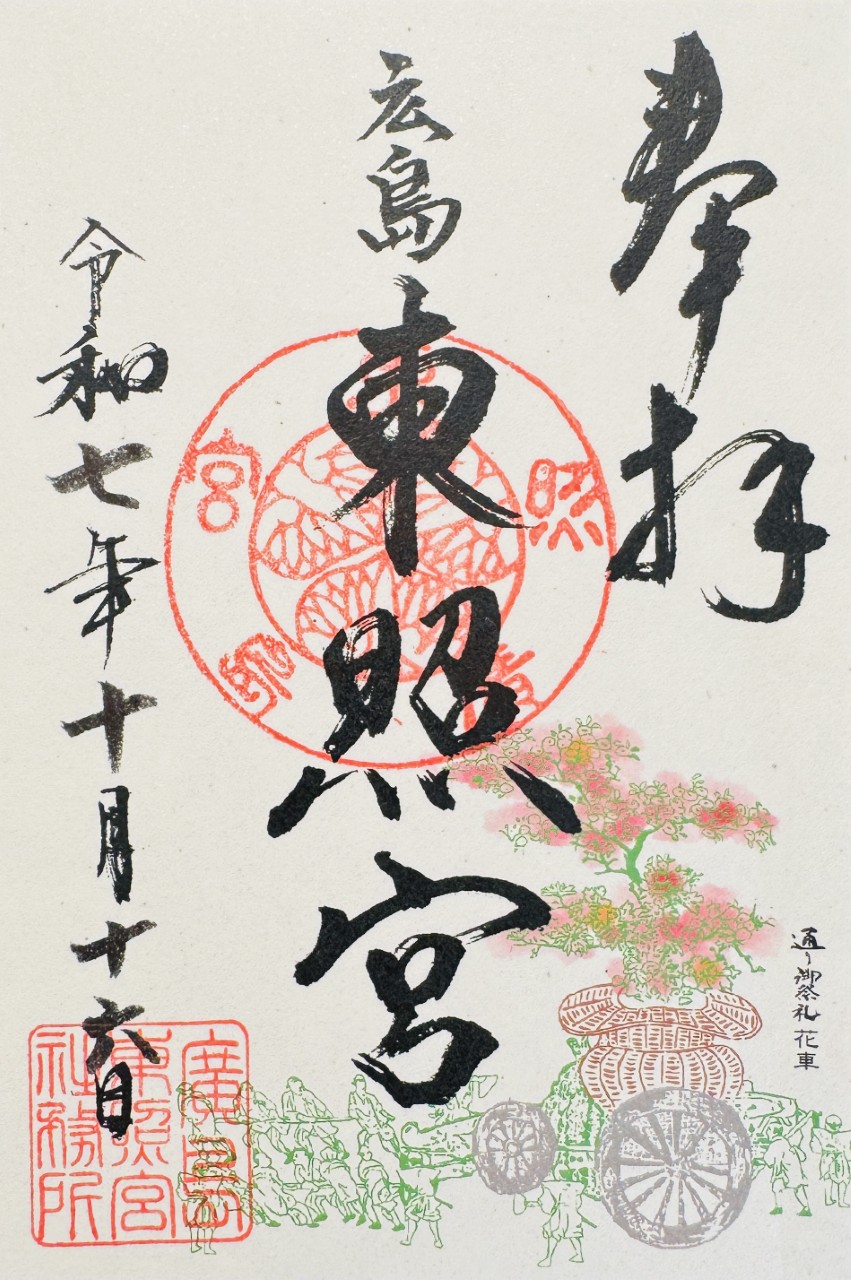

広島県広島市東区にある「広島東照宮」は、広島城の守護神として徳川家康を祀った神社です。現代に復活した神輿行列「通り御祭礼」にまつわる基本の御朱印のほか、期間・期日限定の御朱印や、福禄寿、境内社の御朱印などたくさんの種類の御朱印が授与されています。