- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

鹿児島県霧島市にある「鹿児島神宮」は、日本神話「海幸山幸」を伝える由緒ある古社で、皇室ゆかりの神々を祀る格式高い神社です。この地に伝わる物語と「大隅国一之宮」として長く信仰されてきた歴史を感じられる御朱印をいただくことができます。

スポンサーリンク

鹿児島県霧島市にある「鹿児島神宮(かごしまじんぐう)」は、県の中央部に位置する小高い丘の上に鎮座しています。主祭神として祀られているのは、山幸彦(やまさちひこ)の名で知られる天津日高彦火火出見尊(あまつひたかひこほほでみのみこと)と、その后である豊玉比売命(とよたまひめのみこと)の二柱です。

社伝によると、神社の始まりは初代天皇である神武天皇(じんむてんのう)の時代にさかのぼり、社殿が建てられたのは和銅元年(708年)とされています。平安時代には八幡神が勧請され、かつては「正八幡(しょうはちまん)」などとも呼ばれていました。

前述のとおり、主祭神は天津日高彦火火出見尊とその后である豊玉比売命ですが、そのほかに第14代・仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、第15代・応神天皇(おうじんてんのう)とその皇后も御祭神として祀られています。なかでも品陀和気命(ほむだわけのみこと=応神天皇)は、「八幡大神(はちまんおおかみ)」とも呼ばれ、武運の神として武家をはじめ広く崇敬をあつめてきた神様です。

16世紀以降、鹿児島神宮は、鎌倉時代から明治時代にかけて約700年にわたり南九州を治めた島津氏の信仰対象となり、第15代当主・島津貴久(しまづたかひさ)が奉納したとされる鎧などが残されています。

また、社殿については、慶長6年(1601年)に第16代当主・島津義久(しまづよしひさ)により造営されたものが破損していたことから、宝暦5年(1755年)に第24代当主・島津重年(しまづしげとし)の寄進で工事が始まり、翌年に現在の社殿が完成しました。

鹿児島神宮の本殿および拝殿は、豪華な装飾が施された壮麗な建築です。

特に本殿は、神社建築としては規模が非常に大きく、全体に彫刻や絵画が施されており、その芸術的価値の高さから、神社本殿としてたいへん優れたものと評価されています。向拝には龍の彫刻が巻き付く「龍柱」が配されるなど、地域色が感じられる点も注目され、令和4年(2022年)には国の重要文化財に指定されました。

こうした歴史的建造物の存在からも、鹿児島神宮が神話と皇室にゆかりのある神々を祀る由緒ある社であると同時に、武家の守護神としても地域の人々や有力者などから深く信仰されてきたことがうかがえます。

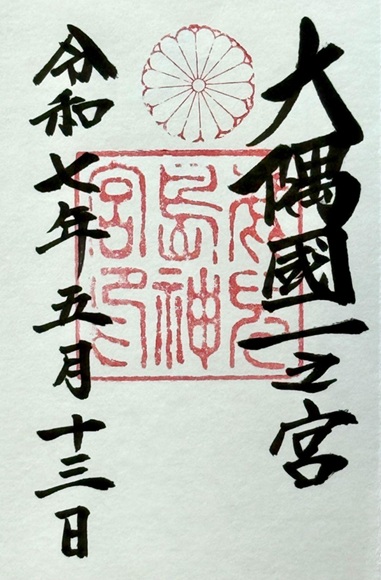

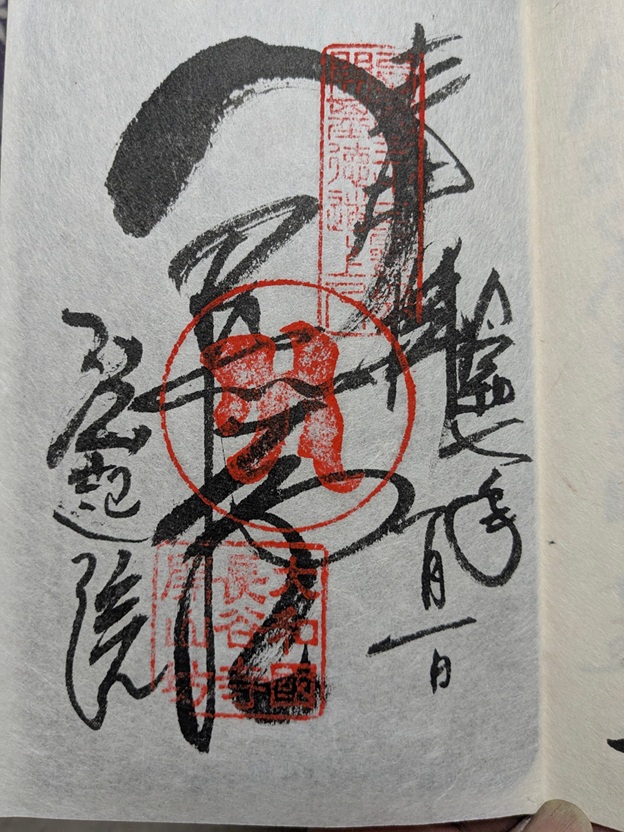

鹿児島神宮の御朱印は、「大隅國一之宮」「参拝日付」の墨書きに、「菊の御紋」「鹿児島神宮」の朱印がおされるデザインです。社務所で御朱印帳に直書きしていただき、初穂料は500円でした。

御朱印の上部には、皇室ゆかりの菊の神紋がおされています。これは、鹿児島神宮に祀られている御祭神が、いずれも皇室に深いつながりを持つ神々であることにちなんだものです。

また、平安時代に醍醐天皇(だいごてんのう)の命で編さんされた「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」には、「鹿児嶋神社」の名で、現在の南九州にあたる薩摩・大隅・日向の三国の中で唯一の「大社」と記されており、「大隅国一之宮(おおすみのくにいちのみや)」として朝廷や地域の人々からあつく信仰されました。

「鹿児島」という地名の由来にはいくつかの説がありますが、境内にある案内板によると、日本神話の「海幸山幸(うみさちやまさち)」の物語に由来するとされています。

御祭神である天津日高彦火火出見尊(山幸彦)が、兄の海幸彦から借りた釣り針をなくしてしまい、それを探すために海神の国へ向かう際、籠山(かごやま)で作られた舟に乗ったという伝承が残されています。「かごやま」という地名の地域は、鹿児島神宮の近辺にあったようです。

こうした神話にまつわるものとして、神宮の参道脇には、豊玉比売命の父神であり、海神である豊玉彦命(とよたまひこのみこと)を御祭神として祀る「雨之社(あめのやしろ)」があります。

ほかにも、社殿の近くには海の世界を思わせる「龍宮の亀石」と呼ばれる石も置かれており、海神の国へ旅立った山幸彦の物語を、境内の随所で感じることができます。

鹿児島神宮の「大隅国一之宮」と堂々と記された御朱印からは、皇室や神話ゆかりの由緒正しき歴史や、朝廷や地域からあつく信仰されてきたことを感じ取ることができます。

※「海幸山幸」神話に関連する宮崎県の青島神社と潮嶽神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】宮崎県「青島神社」の「山幸彦・豊玉姫命」神話ゆかりの「鴨就宮」と記される御朱印

【御朱印情報】宮崎県「潮嶽神社」の日本神話「海幸彦・山幸彦」ゆかりの御朱印

鹿児島神宮には全国的にも稀にみる多数の信仰玩具が伝わっています。

その中でも代表的なのが「鯛車(たいぐるま)」です。

鯛車は、「海幸山幸」の神話の中で、山幸彦が海幸彦から借りた釣り針を飲み込んでしまった赤女魚(あかめ=鯛)をかたどって作られており、下に車輪がついていて、ちいさなお子さんがコロコロ転がして遊べるようになっています。神話を語り継ぐための玩具として、江戸時代の文献にも登場する、由緒あるものです。

また、鹿児島神宮で毎年旧暦3月10日に行われる「藤祭」(山幸彦が龍宮城から帰ってきたことを記念したお祭り)の時期に、鯛車が出店で売られていたことが、古い記録にも残されています。

現在は、本殿近くの授与所でいただける縁起物として、そして観光土産としても人気があります。

鹿児島神宮は、霧島市の小高い丘に鎮座する、神話と歴史が息づく由緒ある神社です。皇室に深い関わりを持つ神々を祀り、大隅國一之宮としても古くからあつく信仰されてきました。境内には海幸山幸の物語にまつわるスポットも点在し、神話の世界を身近に感じられます。重厚で華やかな本殿で参拝した後は、その由緒を物語る御朱印をいただいてみてください。

※歴代天皇や皇室ゆかりの全国の神宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「神宮」でいただける御朱印情報まとめ

※全国の一の宮に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「一の宮」でいただける御朱印情報まとめ

ライター:nakamuraya

旅好きな観光ガイド・WEBライター。書くことと話すこと、両方の言葉の力で、日本の魅力を国内外の人々に伝える活動をしています。初めての一人旅で京都を訪れて以来、神社仏閣に興味を持ち、御朱印の奥深さにも惹かれました。日本の歴史や文化に深く関心を抱き、伝統や美しさを巡る旅を楽しんでいます。

スポンサーリンク

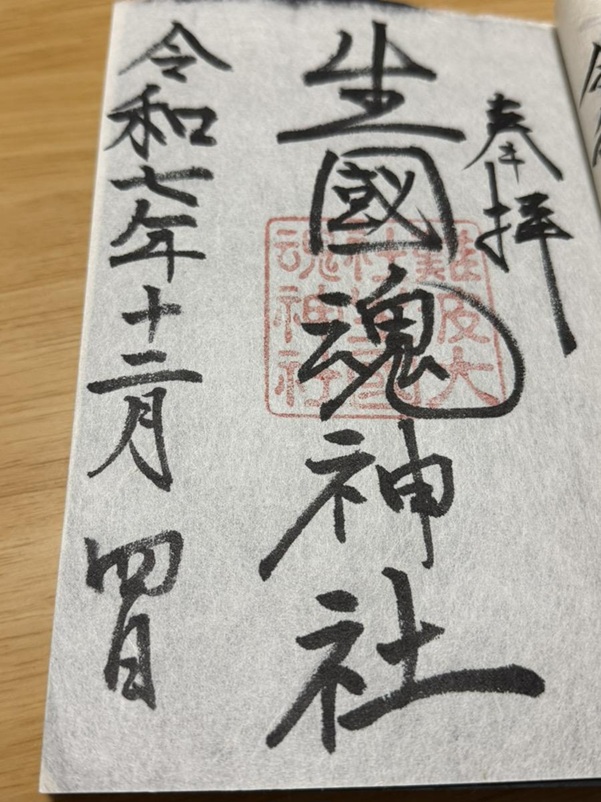

大阪府大阪市天王寺区にある「生國魂神社」は、大阪の歴史と共に歩んできた古社で、大阪三大夏祭りの一つ「生國魂祭」が開催されることでも有名です。「難波大社」と記される歴史の重みを感じる力強い御朱印のほか、季節や祭事に合わせた期間限定の御朱印が授与されています。

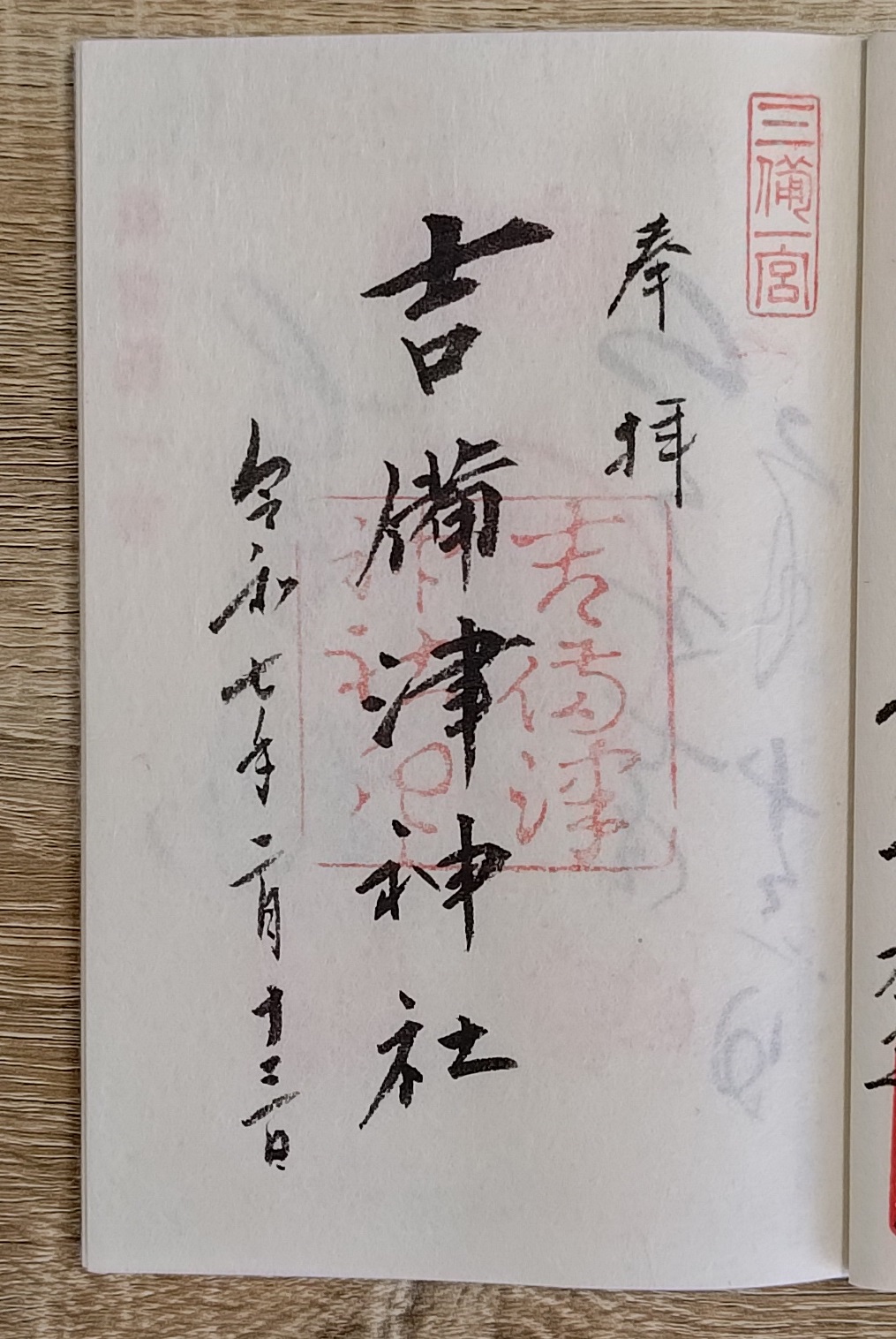

岡山県岡山市北区にある「吉備津神社」は、昔話「桃太郎」のモデルといわれる大吉備津彦命を祀り、備中国一宮として長く信仰されている神社です。地域の中心的な存在であったことを示す「三備一宮」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印のほか、限定の多彩な御朱印も授与されています。

島根県津和野町にある「太鼓谷稲成神社」は、日本五大稲荷の一つに数えられ、千本鳥居は山陰の小京都・津和野を代表する景観として知られています。願望成就から名付けられた日本で唯一の「稲成」の御朱印をいただくことができます。

奈良県桜井市にある「法起院」は、西国三十三所を開いたとされる徳道上人ゆかりの寺院で、西国三十三所番外札所になっています。独創的な書体の開山堂の御朱印や、西国三十三所開基のきっかけになった徳道上人の閻魔大王の伝説が描かれる特別切り絵御朱印には、観音信仰の長い歴史が詰まっています。