- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

山口県長門市にある「大寧寺」は、かつて80万石以上を誇った大内氏が滅びた場所として知られています。めでたいときに現れるといわれる五色の雲「瑞雲」と墨書きされる御朱印を拝受することができます。同じ敷地内にある「長門豊川稲荷」でいただいた「吒枳尼真天」の御朱印もご紹介します。

スポンサーリンク

目次

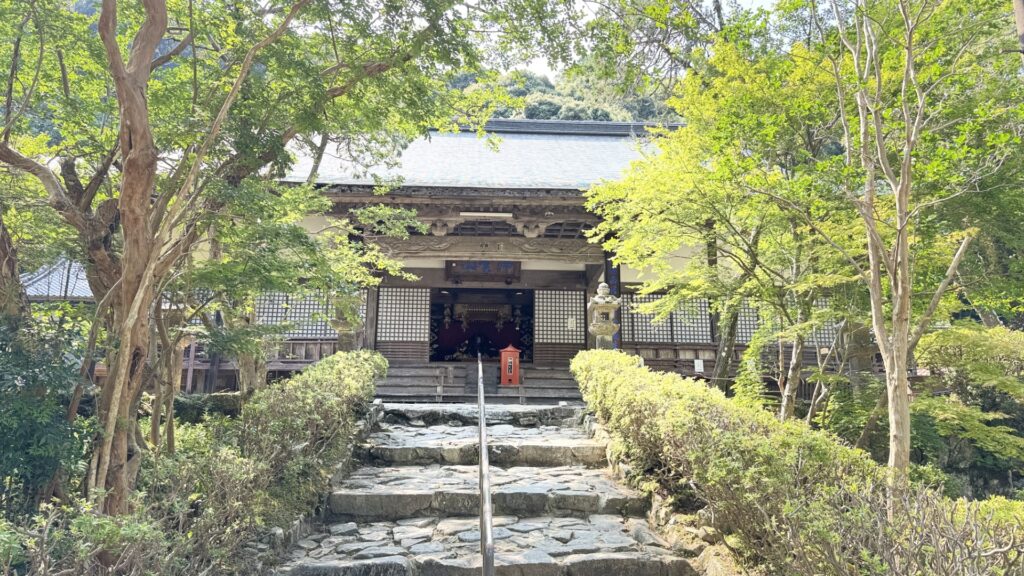

山口県長門市にある「大寧寺(たいねいじ)」は、正式には「瑞雲萬歳山大寧護國禅寺(ずいうんばんぜいさんたいねいごこくぜんじ)」と称する曹洞宗の寺院です。室町時代中期の応永17年(1410年)に開山し、最盛期には60以上の末寺を持つ「西の高野」と呼ばれるほどの大寺院でした。

大寧寺が隆盛を極めた時期に、現在の山口県地域一帯を治めていたのが大内氏です。大内氏は徐々に勢力を伸ばし、16世紀中頃には西は九州北部、東は現在の島根県~岡山県西部辺りまで広い範囲を治めていました。しかし、天文20年(1551年)に31代当主・大内義隆(おおうちよしたか)が、家臣の陶晴賢(すえはるかた)の謀反に遭い、大寧寺に逃げ込みますが包囲され自害させられます。この「大寧寺の変」にて地域を約200年間治めた大内氏は滅び、中国地方から九州地方の勢力図が大きく変化することとなりました。

大寧寺は、大寧寺の変や、その後も幾度となく火災に遭い、消失・再建を繰り返し、江戸時代の文政12年(1829年)に再建された姿を基盤に現代に受け継がれています。

大寧寺の御朱印は、本堂右手の寺務所にてインターホンで依頼し、御朱印帳に直書きしていただけます。

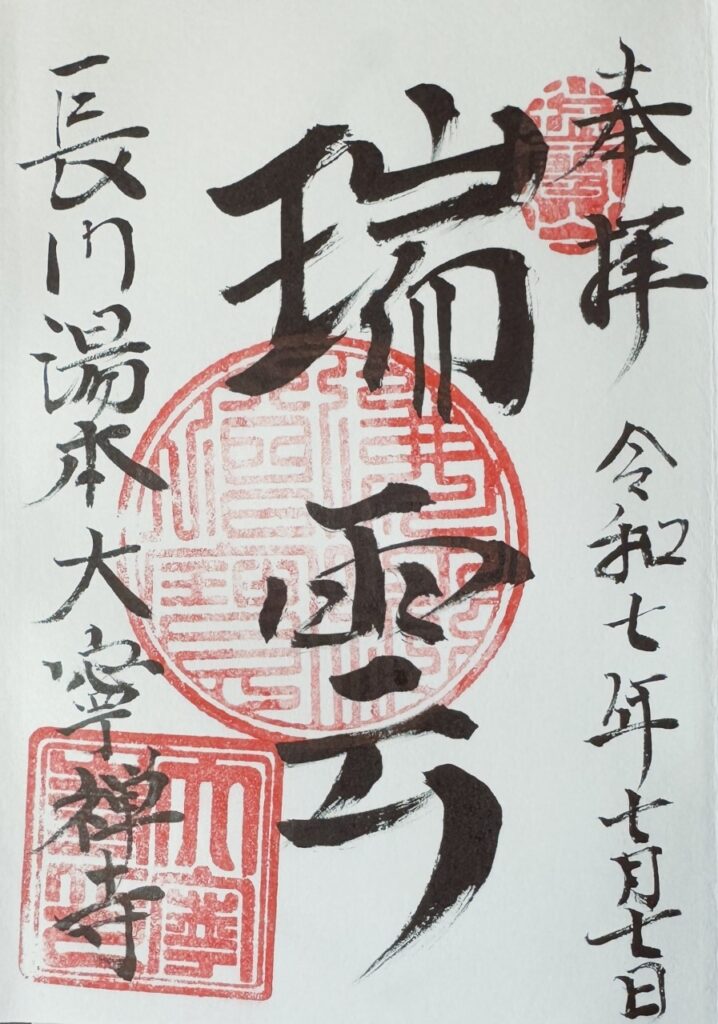

中央に大きく「瑞雲(ずいうん)」、左右に「奉拝」「参拝日付」「長門湯本 大寧禅寺」と墨書きされ、「山号印」「宝印」「寺印」の朱印がおされるデザインで、志納料は500円でした。

山号の「瑞雲萬歳山」より用いられた「瑞雲」は、めでたいときに現れるといわれる五色の雲のことです。古くより仏教では、重要なことが起こる際にこの瑞雲が現れると信じられてきました。日本でも、瑞雲の出現をきっかけに年号を改めた例が2度あり、その重要性を物語っています。

大寧寺は、前述の大内氏や、足利学校や金沢文庫を再建したことで知られる室町時代の武将・上杉憲実(うえすぎのりざね)が終焉を迎えた場所です。過去に悲しい出来事があったとしても、やがて瑞雲のような吉兆が訪れる――そんな願いが、この御朱印にも込められているのかもしれません。

大寧寺の境内奥には「長門豊川稲荷(ながととよかわいなり)」があります。御本尊の「吒枳尼真天(だきにしんてん)」は、白い狐に乗り空を駆け、仏法を護るとされています。現代で「稲荷」は神社であることが多いですが、長門豊川稲荷は寺院であり、神仏習合の信仰が色濃く残る貴重な存在でもあります。

創建の経緯は、幕末の文久3年(1863年)まで遡ります。当時、朝廷と対立した7人の公卿が長州(ちょうしゅう、現在の山口県)へと逃れ、大寧寺の住職は彼らを手厚く保護しました。やがて住職は反発を受け、愛知県の妙巖寺(みょうごんじ、豊川稲荷の通称で知られる)に身を寄せます。明治維新ののち廃仏毀釈が広がり、豊川稲荷も存亡の危機に陥りました。そこで大寧寺の住職は政府に救済を求めたところ、多くの要人がかつて保護した公卿や、長州の人間であったため難を逃れたのです。この深い縁がきっかけとなり、昭和36年(1961年)に吒枳尼真天の御神体が寄贈され創建されました。

※豊川稲荷に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】愛知県「豊川稲荷」の稲荷の由来になった吒枳尼眞天の御朱印

長門豊川稲荷の御朱印は、本堂横の受付にて御朱印帳に直書きしていただけます。

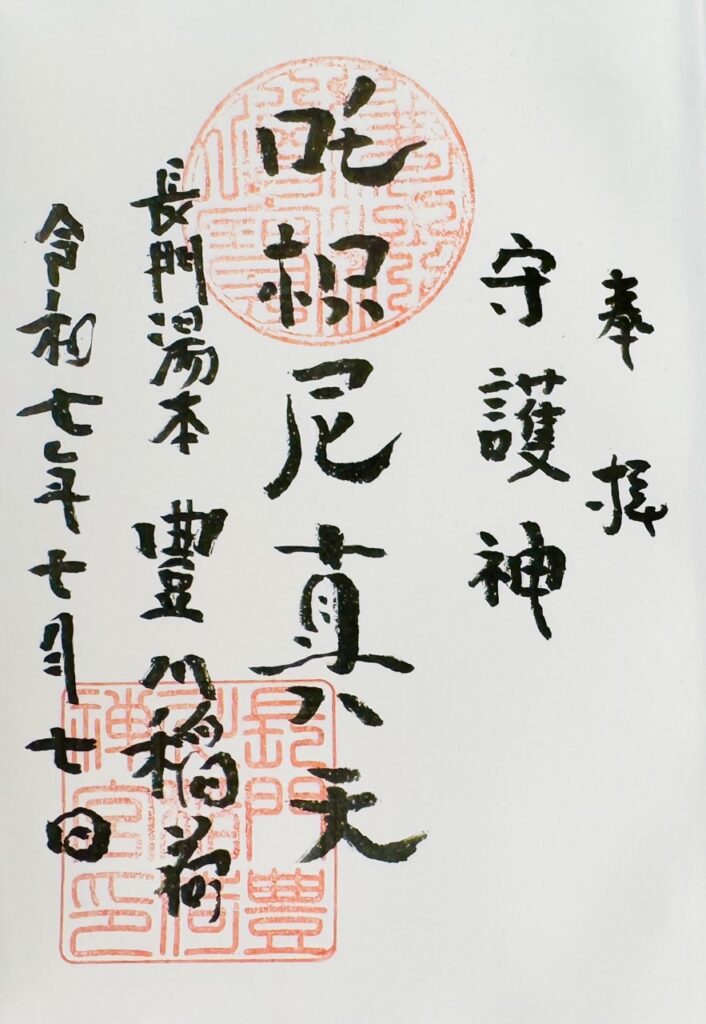

中央に「守護神 吒枳尼真天」、左右に「奉拝」「参拝日付」「長門湯本 豊川稲荷」と墨書きされ、「宝印」「寺印」の朱印がおされるデザインで、志納料は300円でした。御朱印帳に直書きだけではなく、書き置きの御朱印も授与されていました。

吒枳尼真天は、古代インドの神話に登場するダーキニーという鬼神が起源で、人の死期を予知し、死者の心臓を食べるとされていましたが、仏教に取り入れられる際に大日如来の説法を受けて善神になったとされています。仏教では白狐にまたがる天女の姿で表現され、いつしか稲荷と呼ばれるようになったといわれています。

長門豊川稲荷では、参拝の際に「唵尸羅婆陀尼黎吽娑婆訶(おんしらばったにりうんそわか)」と神咒を唱え、さらに祈りを深めるのが特徴です。

本堂の反対側には、8つのご利益(五穀豊穣・大漁満足・交通安全・心願成就・身体健全・家内安全・商売繁盛・招福除厄)を授かることができるとされる8匹の狐が鎮座しています。神咒を唱え多くのご利益を授かったあとは、御朱印を拝受し、さらに8匹の狐とご縁をいただくことで、願いを深めることができます。

大寧寺は、秋になると境内や周辺が鮮やかな紅葉に包まれる、山口県内屈指の紅葉スポットです。寺のほとりを流れる大寧寺川沿いには、約120本ものモミジやイチョウが植えられていて、多くの人を魅了します。例年、紅葉の季節には夜間ライトアップも行われており、鮮やかな秋景色とともに大寧寺の長い歴史を巡ってみるのもおすすめです。

また、大寧寺川には「盤石橋(ばんじゃくきょう)」と呼ばれる石造りの橋が架かっています。

江戸時代の宝暦14年(1764年)に築かれたこの橋は、石を積み上げただけの構造にもかかわらず、250年以上経った今もその姿を保っています。江戸時代中期にこれほどの耐久性を実現した技術は高く評価され、文化的価値も非常に高いとされていますので、大寧寺を訪れた際にはぜひご覧になってみてください。

大寧寺は、歴史的に重要な出来事の舞台にもなった長門の名刹です。境内奥には、大寧寺との深い縁によって創建された長門豊川稲荷が鎮座し、今もその物語を静かに伝えています。うつろう四季の風景や往時の歴史に心を寄せたあとは、大寧寺と長門豊川稲荷、それぞれの寺務所で趣の異なる御朱印をぜひいただいてみてください。

※大寧寺と関係が深く、特別御朱印紙企画も実施している長門湯本温泉「恩湯」に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】山口県「恩湯」でいただける珍しい神仏習合の御朱印紙

ライター:綾木ゆうき

福岡出身、山口県北部在住のWebライター。幼少期に6年間習字を習っていたことから、筆跡の美しさに魅了され御朱印収集をはじめました。現在は九州・中国地方を中心に、趣味の国内旅行を兼ねて全国各地の御朱印を集めています。

スポンサーリンク

京都府京都市山科区にある「毘沙門堂」は、桜や紅葉の名所として知られる天台宗の寺院です。季節の植物が鮮やかに描かれた多種多彩な季節限定御朱印が話題になっていて、私が令和7年4月にいただいた桜モチーフの3種類の御朱印をご紹介します。

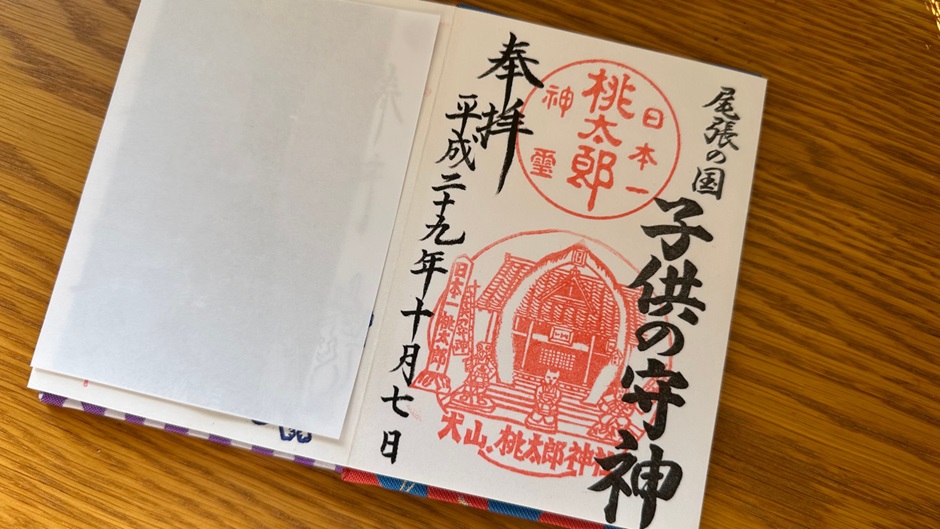

愛知県犬山市にある「桃太郎神社」には、有名な昔話「桃太郎」の桃太郎生誕伝説がのこっており、子どもの守り神として長く親しまれています。桃太郎伝説を表現したユニークな境内の様子をイラスト化した朱印がおされる個性的な御朱印をいただくことができます。

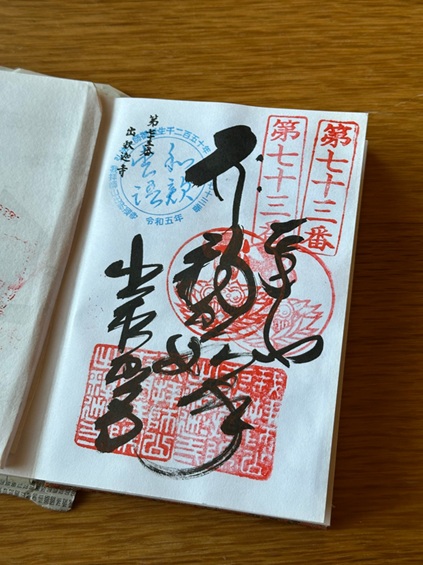

香川県善通寺市にある「出釈迦寺」は、四国八十八ヶ所霊場73番札所になっている真言宗御室派の寺院です。弘法大師空海が仏の道を志した原点ともいえる「捨身ヶ嶽伝説」がのこる聖地で、四国八十八ヶ所霊場の伝統的な納経のほか、七福神霊場の恵比須神の御朱印、切り絵御朱印や季節に合わせた見開き御朱印など、多彩な御朱印が授与されています。

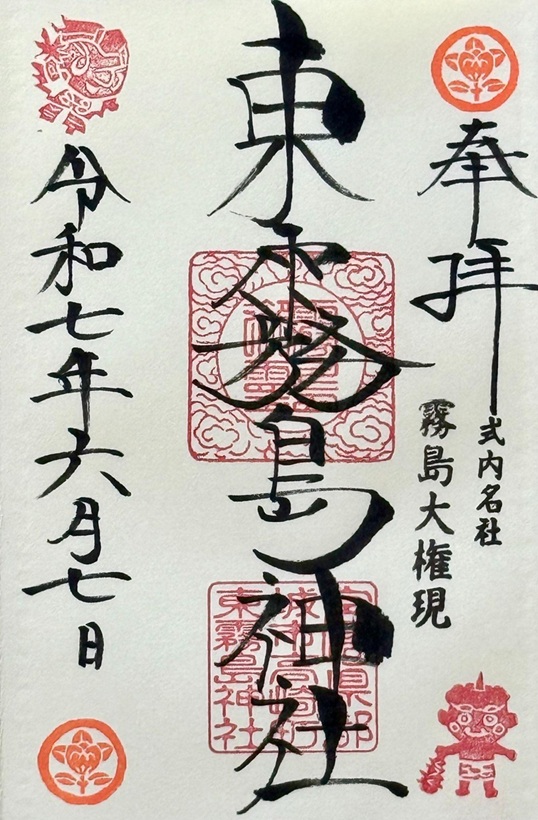

宮崎県都城市にある「東霧島神社」は、霧島山の東麓に位置する由緒ある古社です。芸術的な書体で墨書きされ、神社にまつわる神話や伝説が可愛らしいイラストで表現された印が入る基本の御朱印のほか、季節や祭事にあわせて色鮮やかな限定アート御朱印が授与されるなど、多種多彩な御朱印が話題になっています。