- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

京都府宇治市にある「三室戸寺」は、1年を通して美しい花々が楽しめることから「花の寺」として知られる寺院です。西国三十三所第10番札所の「大悲殿」の御朱印を基本に、季節の花が描かれる季節限定御朱印や、ゆかりがある「源氏物語」をモチーフにした御朱印など、多種多彩な御朱印が授与されています。

スポンサーリンク

目次

京都府宇治市にある「三室戸寺(みむろとじ)」は、アジサイやツツジの名所として知られる寺院で、特にアジサイのシーズンにはライトアップも行われ、多くの拝観者が訪れています。

寺伝によると三室戸寺の創建は奈良時代の宝亀元年(770年)とされています。第49代・光仁天皇(こうにんてんのう)が、毎夜宮中に差し込む金色の霊光の正体を知るため、当時の右少弁(うしょうべん、朝廷の役人)の多犬養(おおのいぬかい)に調べさせました。犬養がその光をたどって宇治川の支流の志津川をさかのぼってみると、清らかな滝つぼに丈が二丈ほど(約6m)の千手観世音菩薩が現れ、犬養が滝つぼに飛び込むとその千手観世音菩薩が一尺二寸(約36cm)の二臂(にひ、2本の腕)の千手観音像に変じました。犬養が持ち帰ったその千手観音像を安置して開かれたのが「御室戸寺(みむろとじ)」と伝わっています。

その後、光仁天皇の子である第50代・桓武天皇(かんむてんのう)が二丈一尺の千手観世音菩薩像を刻み、その体内に二臂千手観音像を納め大悲閣を建立し、以後33年ごとに勅許・院宣による開扉大供養が営まれるようになりました。

平安時代の寛平年間(889〜898年)には、三井寺(みいでら)の開祖・智証大師円珍(ちしょうだいしえんちん)が留錫(りゅうしゃく、寺に留まること)し、中興の祖となります。また、花山法皇(かざんほうおう)が御室戸寺を離宮に設け、近畿地方の観音菩薩を祀る名刹を巡る「西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)」の第10番札所としました。

長和年間(1012~1103年)には、第67代・三条天皇(さんじょうてんのう)が法華三昧堂(ほっけざんまいどう)を、第72代・白河天皇(しらかわてんのう)が常行三昧堂(じょうぎょうざんまいどう)を建立し、第73代・堀河天皇(ほりかわてんのう)は住持・隆明大僧正(りゅうみょうだいそうじょう)に帰依するなど、歴代天皇の深い崇敬を集め、特に光仁・花山・白河の3天皇の離宮になったことから、この頃より寺名を「三室戸寺」と称するようになりました。

白河法皇の熊野参詣の際には、17日間の護摩供修行が行われたことから、以降の熊野検校(くまのけんぎょう、京都において熊野三山の統轄にあたる役職)の熊野入りに際して、三室戸寺で17日間の御修行を行うようになりました。

開創以来歴代天皇による寺域の拡張や伽藍の造営により大いに栄えた三室戸寺でしたが、室町時代の寛正3年(1462年)12月13日、食堂より出火し、本堂以下大伽藍がことごとく焼失してしまいます。ただ、御本尊や常行堂御本尊の阿弥陀三尊像などは焼失を免れ、文明19年(1487年)の本堂再建を待って改めて祀られました。本堂の落慶及び御本尊開帳の大法会の際には、時の室町幕府9代将軍・足利義尚(あしかがよしひさ)も参列し、寺運は再び隆盛に向かうかに思えました。

しかし、天正元年(1573年)、戦国武将・織田信長(おだのぶなが)と室町幕府第15代将軍・足利義昭(あしかがよしあき)が宇治・槙島で兵火を交えた際、三室戸寺の僧侶たちが義昭に味方したため、寺領をことごとく没収され衰退します。江戸時代に入った寛永16年(1639年)には道晃法親王(どうこうほっしんのう、第107代・後陽成天皇(ごようぜいてんのう)の皇子)により復興しましたが、明和年間(1764~1772年)に再び本堂が廃退し、文化11年(1814年)の法如(ほうにょ)によってようやく再建されました。それが現在も受け継がれている本堂で、発願から落成まで30数年の歳月を要しました。

このように何度も盛衰を繰り返した三室戸寺ですが、皇室の篤い崇敬とともに一般民衆からも広く信仰され、今に至っています。また近年整備された庭園は季節の花々で美しく彩られ、現代の極楽浄土を現出したかのような景色に多くの参拝者が訪れ、今や京都宇治エリア屈指の有名寺院となりつつあります。

三室戸寺では、基本の御朱印以外に季節限定や「源氏物語」にちなんだものなど複数種類の御朱印が授与されています。

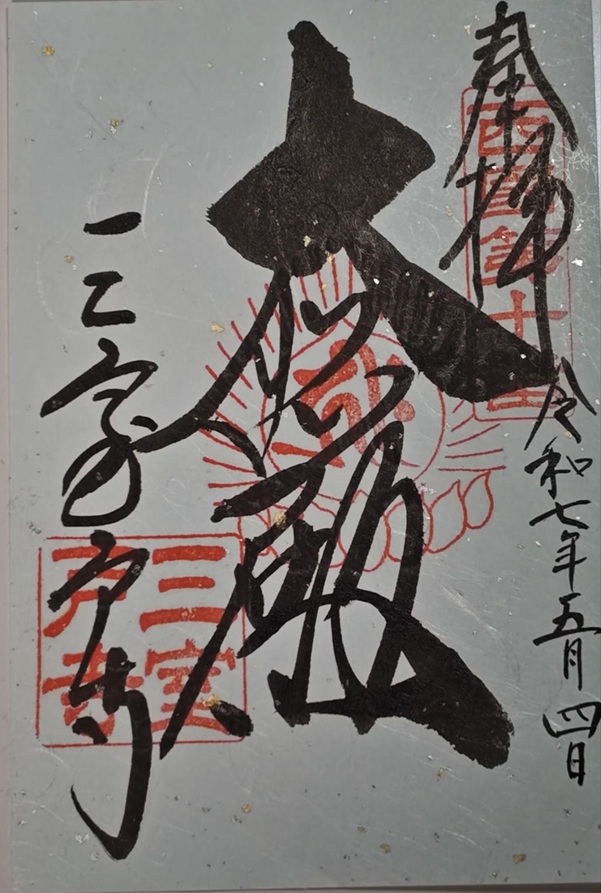

基本の御朱印は、西国三十三所第十番札所の納経の際にもいただく「大悲殿(だいひでん)」の御朱印です。

中央に「大悲殿」、右に「奉拝」と「参拝日」、左には「三室戸寺」と墨書きされ、右から「西国十番」「(千手観音菩薩を表す)梵字」「三室戸寺」の朱印がおされるデザインです。

大悲殿とは、観音菩薩を安置するお堂を意味し、三室戸寺の場合は本堂を指しています。京都府有形文化財指定の本堂に安置されている二臂千手観音像は、厳重な秘仏とされており写真も公開されていませんが、お前立(おまえだち、秘仏の代わりに安置してその姿をしのばせるための仏像)には飛鳥時代の様式が見られます。

近畿地方の観音菩薩を祀る名刹から選定された西国三十三所の札所にも選ばれていることから、三室戸寺の千手観音菩薩が由緒正しき歴史と霊験を備え、あつい信仰をあつめてきたことがわかります。

※西国三十三所のルーツとされる長谷寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】奈良県「長谷寺」の西国三十三所のルーツともいえる御朱印

三室戸寺の季節限定御朱印は、彩り豊かで種類が豊富です。

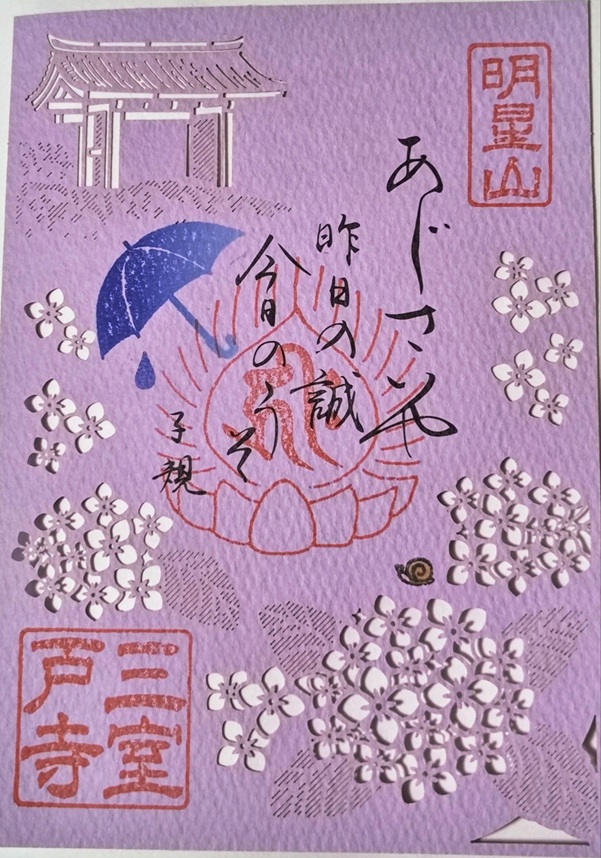

私が参拝した令和5年(2023年)6月は境内に咲き誇るアジサイの美しい季節で、季節限定の切り絵御朱印もアジサイがデザインされたものでした。切り絵のアジサイと山門、それにブルーの傘が描かれた淡い紫の台紙に、右から「明星山」「梵字」「三室戸寺」の朱印がおされ、中央には正岡子規(まさおかしき)の俳句が墨書きされていました。

御朱印に墨書きされている「あじさいや 昨日の誠 今日のうそ」という正岡子規の俳句は、「アジサイの色が変わりやすいように人の心も変わりやすい」という意味で、移ろいやすい人の心をアジサイの花の色になぞらえています。

三室戸寺の庭園には約2万株、50種類ものアジサイが植えられており、例年6月には山の斜面をおおうように咲き誇ります。

アジサイのシーズンが終わると本堂前の蓮が見ごろとなり、まさに極楽浄土を見ているような清らかな景色となります。それらの美しい景色に合わせるように彩り豊かな季節限定御朱印が授与されています。

この投稿をInstagramで見る

三室戸寺は、平安時代中期に成立した紫式部(むらさきしきぶ)による長編物語「源氏物語(げんじものがたり)」の終盤の「宇治十帖(うじじゅうじょう)」に登場する「浮舟(うきふね)」にゆかりがあることから、源氏物語にちなんだ切り絵御朱印も授与されています。

光源氏(ひかるげんじ、源氏物語の主人公の公卿)・薫大将(かおるのたいしょう:光源氏の子)・浮舟(薫大将に見初められて宇治の邸宅に囲われた女性)・紫式部がデザインされた切り絵御朱印はいずれも繊細で美しく、まるでアートのようです。

※紫式部ゆかりの廬山寺に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「廬山寺」の疫病退散「角大師」や「紫式部」ゆかりなど多種多彩な御朱印

この投稿をInstagramで見る

巳年の令和7年(2025年)には、境内に鎮座する「宇賀神(うがしん)」をデザインした限定の切り絵御朱印も授与されていました。

宇賀神とは頭が老翁、体が蛇で蓮に乗った蛇神で、なでると財運・金運のご利益をいただくことができるといわれています。

この投稿をInstagramで見る

本堂手前には、可愛い兎の像と牛の像が安置されています。

古来は「宇治」は「菟道」と表され、兎に縁がある土地とされています。「福徳兎」と呼ばれている兎の像は大きな玉を抱いているのですが、その玉の中に卵型の石があり、それを立てることができれば願いが通じるとされています。

福徳兎の向かいに「勝運の牛」が安置されていて、こちらは牛の口の中に石の玉があり、これをなでると勝運が付くとされています。

三室戸寺にはなでるとご利益のある像が多く、本堂左わきには体の悪いところと同じところをなでるとその部分が良くなるとされる「びんずる尊者像」も安置されていました。びんずる尊者とはお釈迦様の弟子・十六羅漢の1人で「なで仏」として親しまれています。

早春のしだれ梅、春のツツジ、初夏のアジサイに夏の蓮、そして秋の紅葉と、三室戸寺は1年を通じて花々や自然の美しい景色を楽しむことができる寺院です。豊かな自然に囲まれた極楽のような寺院に一度ならず何度も訪れたくなります。基本となる大悲殿の御朱印をはじめ、美しい季節限定御朱印や切り絵御朱印が授与されていますので、何度も訪れて、お気に入りの御朱印を見つけてみてください。

※同じ宇治市内にある平等院と宇治上神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「平等院」の極楽浄土の世界を感じる「鳳凰堂」「阿弥陀如来」の御集印

【御朱印情報】京都府「宇治上神社」の「世界文化遺産」と記される多種多彩な御朱印

ライター: iroha

京都市在住で副業ライターとして活動してます。仕事の合間をぬって京歩き・御朱印集めをする中で、ますます京都が好きになっていき、京都検定2級にも合格しました。歴史ある御朱印や可愛くて素敵な御朱印などをたくさん紹介できればと思っています。

スポンサーリンク

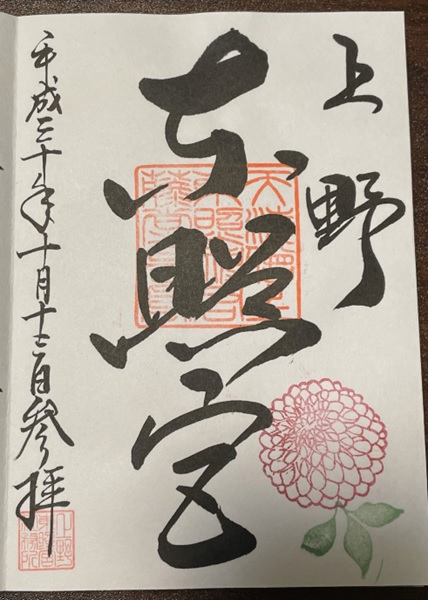

東京都台東区にある「上野東照宮」は三大東照宮と称せられることもある徳川家康ゆかり神社です。季節ごとに印が変わったり、月替わり・季節替わりなど限定のいろいろな御朱印が授与されていて、何度もお参りするのもおすすめです。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の題せん文字・名入れを担当している書道家・廣瀬和美の書道文化に対する想い、平安仮名の魅力や特徴、千年帳の開発・制作の経緯などをインタビューしました。 (さらに…)

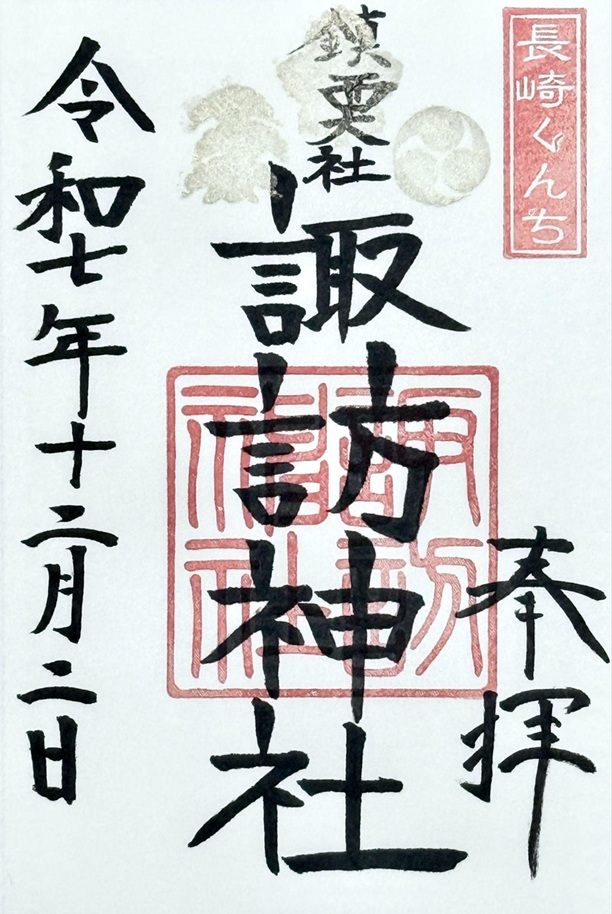

長崎県長崎市にある「鎮西大社諏訪神社」は、「おすわさん」の愛称で親しまれる長崎の総氏神です。長崎の風物詩として有名な例大祭「長崎くんち」の存在を知らしめる基本の御朱印のほか、街中が祭りの熱気に包まれる祭開催時期には記念の限定御朱印も授与されています。

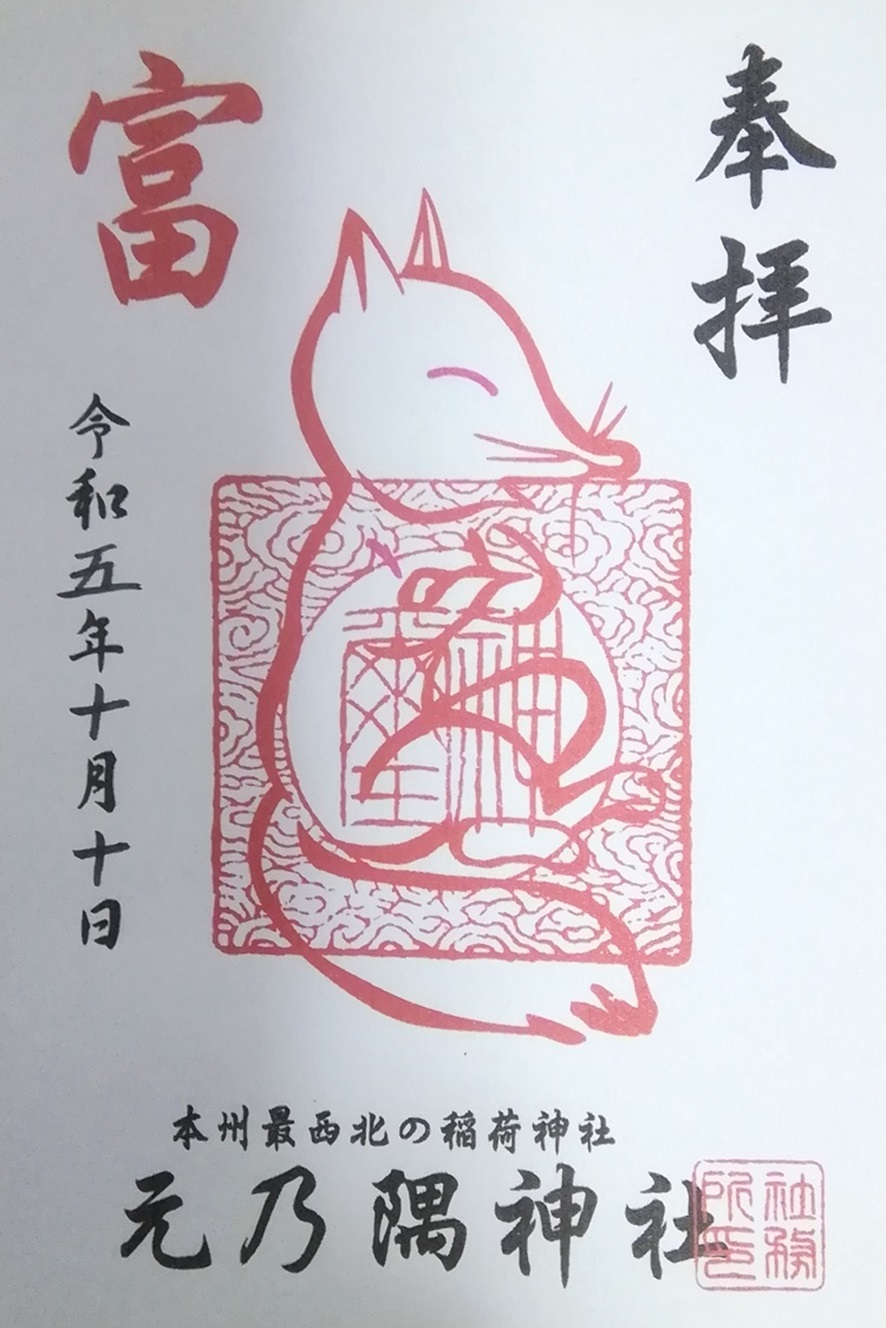

山口県長門市にある「元乃隅神社」は、120基以上もの鳥居と日本海が織り成す絶景が話題になっている神社です。稲荷神社との関わりの深いきつねが可愛く描かれた御朱印のバリエーションを目当てに参拝に訪れる人も少なくありません。