- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

香川県高松市にある「一宮寺」は、四国八十八ヶ所霊場83番札所の真言宗御室派の寺院です。弘法大師空海作と伝わる御本尊・聖観音菩薩の四国八十八ヶ所霊場の伝統的なデザインの納経のほか、「きゅうり加持」などの行事にまつわる特別御朱印も授与されています。

スポンサーリンク

香川県高松市にある「一宮寺(いちのみやじ)」は、大宝年間(701年~704年)に法相宗(ほっそうしゅう)の祖である義淵(ぎえん)僧正が開基したと伝わり、1300年以上の歴史があります。正式には「神毫山大宝院一宮寺(しんごうさんだいほういんいちのみやじ)」といい、現在は真言宗御室派の寺院です。

※真言宗御室派の総本山・仁和寺に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「仁和寺」の歴史と信仰を感じる「旧御室御所」と「御室弘法大師」の御朱印

一宮寺は、隣接する田村神社(たむらじんじゃ)とゆかりが深いお寺で、和銅年間(708年~715年)に諸国一の宮が制定された際、讃岐国(さぬきのくに、現在の香川県)一の宮である田村神社の別当寺(べっとうじ、神社を管理する寺院のこと)として行基(ぎょうき、飛鳥時代から奈良時代にかけて活躍した僧侶)が堂宇を改修したとされています。

平安時代に入って、大同年間(806年~810年)には真言宗の開祖・弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)がこの地を訪れ、聖観音(しょうかんのん)の像を刻んで安置したことから真言宗に改め、現在は四国内の弘法大師空海ゆかりの地を巡る四国八十八ヶ所霊場巡礼の83番札所になっています。

江戸時代の延宝7年(1679年)には、当時の高松藩主・松平頼常(まつだいらよりつね)によって田村神社が両部神道(りょうぶしんとう)から唯一神道(ゆいいつしんとう)に改められたため、一宮寺は別当寺の任を解かれて神社と分離されました。

両部神道とは真言宗の密教の解釈による神仏習合思想のことで、唯一神道とは室町時代に京都吉田神社の神官・吉田兼倶(よしだかねとも)によって提唱された神道の一派で、神道に仏教や道教、儒教などの思想を加えた宗教思想です。神仏習合の元となった「神の正体は仏である=本地垂迹(ほんじすいじゃく)」という説を否定し、逆に仏が神の化身であると唱えました。このような神社がお寺から独立しようとした動きは「神仏分離運動」として明治時代初期に起こりましたが、一宮寺と田村神社が切り離されたのは明治より200年も前のことで、全国的に見ても珍しい事例です。

※田村神社に関して、以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

一宮寺では、御本尊・聖観音菩薩の御朱印をいただくことができ、この御朱印が四国八十八ヶ所霊場83番札所の御朱印にもなっています。

四国八十八ヶ所霊場巡礼のような特定の寺院を巡拝するときに、参拝した証として御朱印を拝受することを、参拝時にお経を納めることから「納経(のうきょう)」と呼び、御朱印を拝受する場所は「納経所」と表記され、霊場巡礼専用の御朱印帳は「納経帳(のうきょうちょう)」と名付けられています。

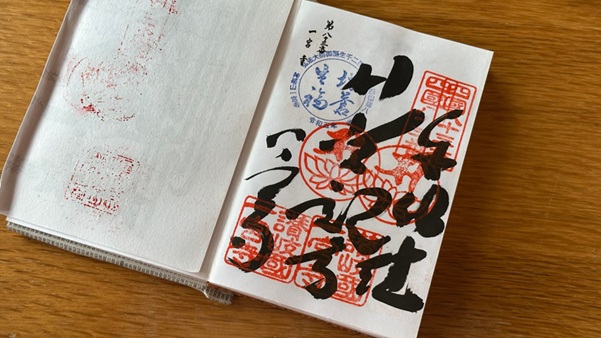

一宮寺の納経は右上に「四國八十三番」、中央に御本尊の聖観音を表す梵字「サ」、左下に「讃岐國一宮寺」の朱印がおされ、墨書きは右側に「奉納経」、中央に「聖観音」、左側に「一宮寺」と書き入れられるデザインです。左上の青いスタンプは弘法大師空海生誕1250年記念のもので、現在の納経にはおされません。

一宮寺は数々の戦乱に巻き込まれて焼失することもありましたが、弘法大師空海作と伝わる御本尊・聖観音像は大切に守られ、現在も本堂に祀られています。

聖観音菩薩は現世利益(げんせいりやく、神仏の信仰や修行、善行などによってこの世に生きている間に受ける恵みや幸福のこと)の仏様とされていて、一宮寺にも様々な願い事が成就するよう祈願に訪れる参拝者があとをたちません。

なお、写真の御朱印は3種の朱印がそれぞれ2つずつおされていますが、霊場巡礼で複数回巡拝した場合は、墨書きは1回目の御朱印のみで、2回目以降は朱印のみを複数回重ねていく「重ね印」をするのが一般的で、写真の御朱印の場合は2回目の巡拝を意味します。

一宮寺では、御本尊・聖観音菩薩の納経のほか、お正月や桜の季節、紅葉の季節などに季節限定の御朱印が授与されています。

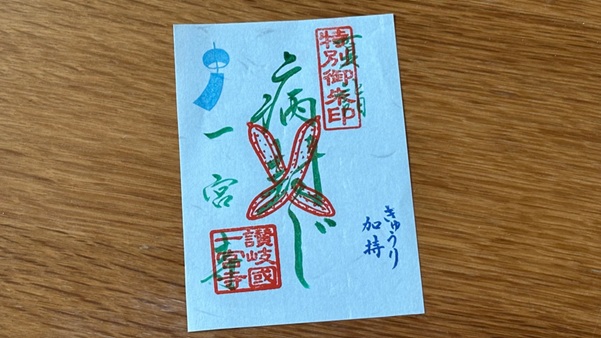

毎年7月には、土用の丑の日に行われている「きゅうり加持」をモチーフにしたきゅうりの御朱印をいただくことができます。きゅうり加持とは、約1200年前に弘法大師空海が始めたと伝わり、きゅうりに病を封じこめて病気が治るように祈願する法会です。

きゅうり加持の御朱印は、右上に「特別御朱印」、中央にきゅうり、左下に「讃岐國一宮寺」の朱印がおされ、右下には「きゅうり加持」のスタンプ、文字は緑色で「夏詣」、「病封じ」、「一宮寺」と書き入れられるデザインです。夏らしい風鈴のスタンプも入っていて、御本尊の納経とは違ってポップなイメージの御朱印です。

きゅうり加持の特別御朱印は、きゅうりがモチーフであることは変わりませんが、年によって少しずつデザインが変更になるので、毎年通って御朱印をコレクションしたくなります。

一宮寺の本堂前、参道の左手には薬師如来(やくしにょらい)が祀られている小さな祠があり、これは「地獄の釜(じごくのかま)」と呼ばれています。

一宮寺のホームページによると、以下の昔ばなしが伝わっています。

昔むかし、このお寺の近くに、意地悪で病気がちなおばあさんが住んでいました。ある日近所の人から「このお寺には地獄の釜の煮えたぎる音が聞こえる祠があって、悪いことばかりしている人が頭を入れると抜けなくなる」という話を聞きました。そこで、おばあさんは「そんなことはないだろう」とためしに頭を入れてみたのです。するとたちまちとびらが閉まり、下のほうからゴォーーッという地獄の音が聞こえてきました。おばあさんはあわてて頭を抜こうとしましたが、どんなに力をこめても抜けません。とうとう怖くなり「今までのことは許してください。もう意地悪はしません」と涙ながらに何度も頼むと、とびらは開き、頭がすっと抜けました。

祠の扉は実際に頭を入れると抜けなくなりそうな狭さでドキドキしました。かなり昔から祀られている祠とのことで、寺の歴史を物語っているように感じました。

納経所では地獄の釜の参拝記念印や、「薬師如来」の墨書きが入った御朱印もいただけるので、参拝したときはぜひチェックしてみてください。私は墨書きがない「地獄の釜」の朱印のみでいただき、

一宮寺は、開創から1300年以上の歴史があるお寺で、コンパクトな境内ながら「地獄の釜」と呼ばれる祠などさまざまな見どころがあります。四国八十八ヶ所霊場を巡礼するお遍路さんがいただく御本尊・聖観音菩薩の納経のほか、季節ごとに特別御朱印もあるので、高松市で御朱印巡りをするときはぜひ隣接する田村神社とあわせて参拝してみてください。

※一宮寺に関して、四国遍路情報サイト「四国遍路」の以下リンクの記事でも紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【83番札所一宮寺】讃岐一宮の「別当寺」には「地獄の釜」の伝説あり

ライター:kanakana

神社仏閣・御朱印ブロガー。徳島県を中心に四国や淡路島で神社仏閣巡りを楽しむ御朱印ガールで、年間300体以上の御朱印を拝受しています。御朱印を通じて神社仏閣の魅力をご紹介します。

スポンサーリンク

徳島県鳴門市にある「宇佐八幡神社」は、子宝祈願・安産祈願で知られる地域の氏神様です。カラフルで個性的なデザインの御朱印が期間限定で頒布されていて、他の神社と連携したイベント限定の御朱印も人気になっています。

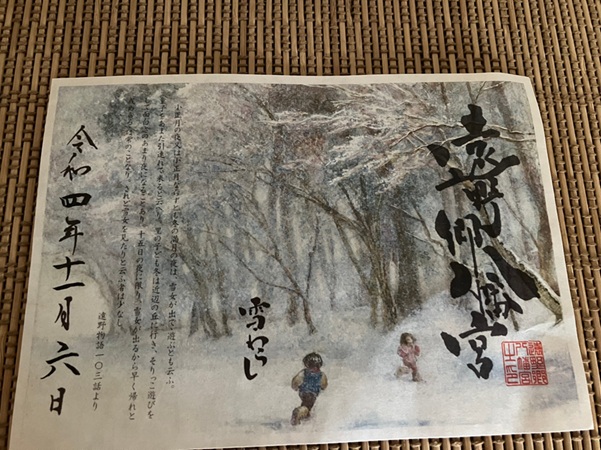

岩手県遠野市にある「遠野郷八幡宮」は、遠野が舞台の日本民俗学の代表作「遠野物語」の舞台のひとつです。遠野物語で描かれている情景を表現したアート御朱印や、年や月によってデザインが変わる限定御朱印、地元の名産品・ホップを原料にした和紙の台紙の御朱印など、多種多様な御朱印が授与されていることで話題になっています。

オーダーメイド納経帳・御朱印帳「千年帳」の表紙には、日本の伝統的な染色技法で染めた染物の布を採用しています。日本人の知恵と工夫で、また風土を活かして、独自の発展を遂げた染物の歴史や技法・染料の種類をご紹介します。

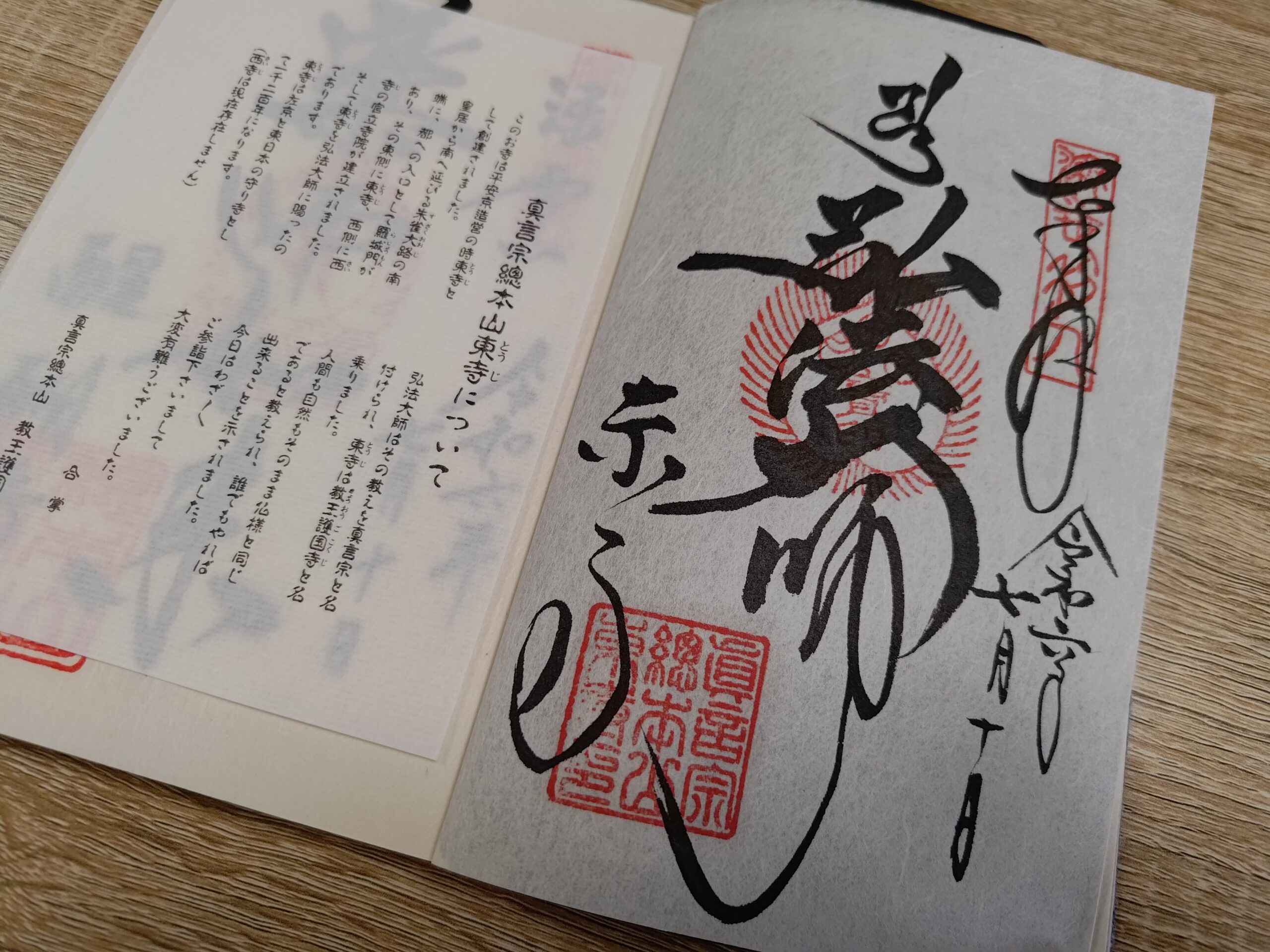

京都府京都市南区にある「東寺」は、真言密教の教えを現代に伝える根本道場です。真言宗の開祖である「弘法大師空海」の教えを記した御朱印のほか、多種多様な仏様の御朱印、季節や祭事限定の御朱印などが授与されています。