- 【御朱印帳】土佐手漉和紙「朝光」 小判 38ページ 楮紙 白米×淡黄蘗

- ¥11,880

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮」は、菅原道真ゆかりの学問の神様として有名な神社です。シンボルである「梅」モチーフの御朱印のデザインや拝受方法と、神社のいわれや歴史、見どころをご紹介します。

スポンサーリンク

福岡県太宰府市にある「太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)」は、平安時代の学者・政治家である「菅原道真(すがわらのみちざね)」をまつる全国約12,000社の天満宮(天神様)の総本宮です。905年に菅原道真の墓所に神社を建てたことが始まりで、1591年に現在にも続く社殿が造築されたと伝わっています。

菅原道真が優れた学者だったため、太宰府天満宮は学問の神様として有名で、多くの学生が訪れます。学問以外にも文化芸術や厄除けの神様としてもたいへん人気があります。

太宰府天満宮の本殿は国の重要文化財に指定されており、2023年5月から2026年まで約3年をかけて124年ぶりの改修工事が行われています。この工事は2027年に行われる菅原道真1125年式年大祭(菅原道真公が亡くなり神様になられてから1125年を記念する大祭で、大祭は25年ごとに執り行われています)に向けた大改修です。

本殿の改修期間中は、本殿前に仮殿が設置されています。仮殿は太宰府天満宮周辺の豊かな自然が本殿前に飛翔し、屋根に森が現れるという斬新なコンセプトで、改修中の3年間しかお参りできないある意味貴重な仮殿ですので、この機会にぜひ参拝してみてはいかがでしょうか。

この投稿をInstagramで見る

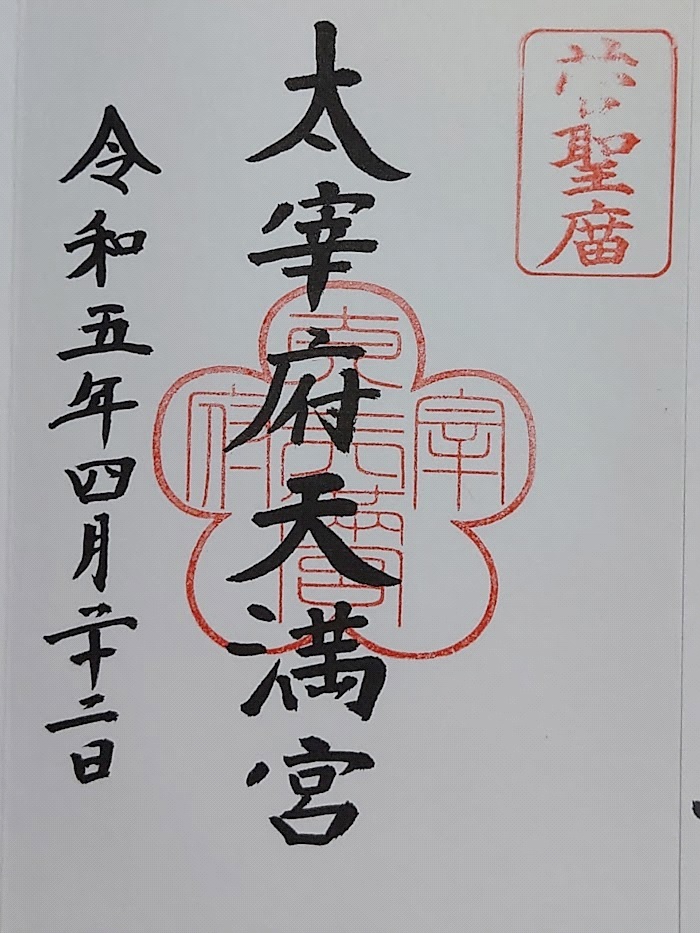

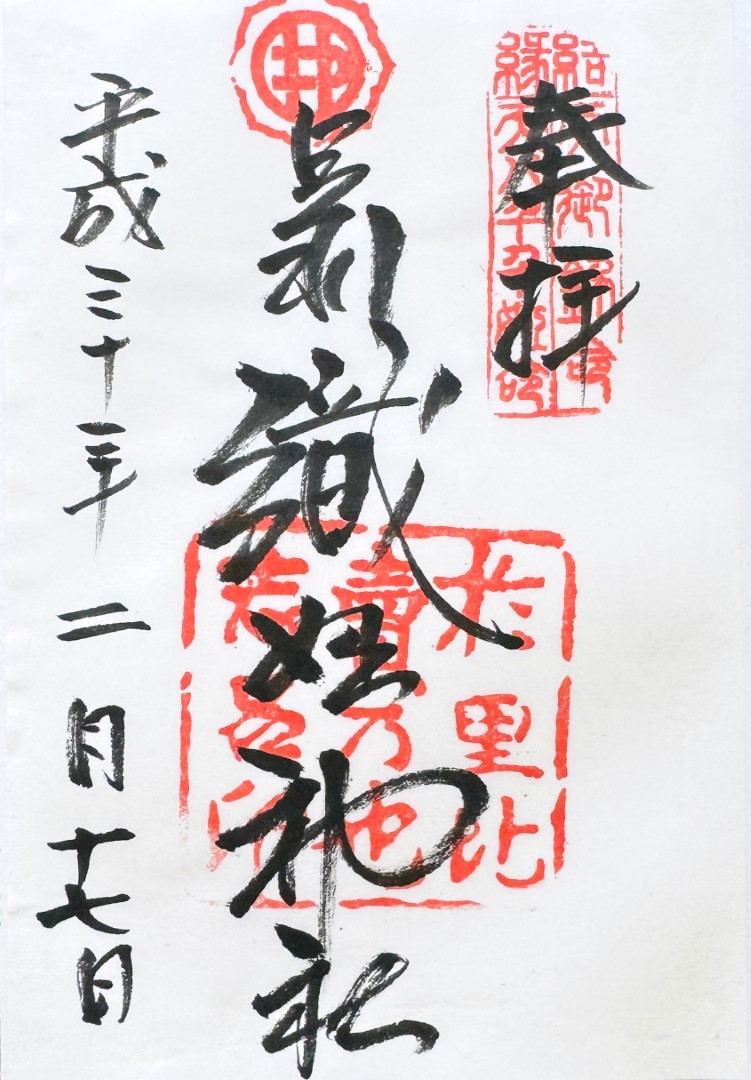

太宰府天満宮でいただける御朱印はシンプルで、真ん中にある「梅花(うめはな)」の紋が印象的です。

全国の天満宮にも梅の木がたくさん植えられていますが、梅花の紋が使われているのは、全国約12,000社もある天満宮の中でも太宰府天満宮だけです。たとえば、京都の北野天満宮は「星梅鉢」、東京の湯島天神は「梅鉢」が使われています。

※北野天満宮、湯島天神に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】京都府「北野天満宮」の菅原道真ゆかりの多彩な御朱印

【御朱印情報】学問の神様ゆかりの東京都「湯島天神」の季節限定御朱印

私が太宰府天満宮へ参拝した際は、御朱印帳サイズの書き置きタイプと、その場で御朱印帳に直書きしていただけるタイプを選べました。期間限定の御朱印などはなく1種類のみでした。

御朱印の右上には「菅聖庿(かんせいびょう)」という印があります。菅聖庿とは、太宰府天満宮の本殿が菅原道真が眠る神聖な庿(建物)であるという意味だそうです。

御朱印をいただく際の初穂料は「500円以上」です。初穂料(はつほりょう)とは、神社に納めるお金のことを指しますが、以前は「お志でお納めください」となっていましたが、現在は前述の内容に変更されているのでご注意ください。

御朱印やお守りを拝受するときなど、神社仏閣で金銭を納める場合全般にいえることですが、おつりが出ないように小銭を用意しておくとよいでしょう。

御朱印の受付は、基本的には開門から閉門までですが、太宰府天満宮の開門・閉門時間は季節によって異なりますので注意が必要です。

【開門】 春分の日より:6時 秋分の日より:6時30分

【閉門】 4~5月/9~11月:19時 6~8月:19時30分 12月~3月:18時30分

御朱印をいただく際は、待ち時間も考慮しておくとよいでしょう。太宰府天満宮は、年末年始はもちろん、年が明けると受験生の参拝が増え特に混雑しています。受験シーズンの終わった春先であれば、参拝客が比較的少なく、落ち着いて参拝できるようです。

私が参拝したのは令和5年4月22日の午前中でしたが、授与所はそれなりに混雑しており、御朱印をいただくのに20分ほど並びました。年間を通して参拝者が多い神社ですし、最近は御朱印をいただく人も増えているので、時間に余裕をもって参拝されるのがよいと思います。

御朱印授与所は、通常時は本殿近くにある授与所でいただけますが、2026年までは前述のように本殿が改修中のため、仮設の授与所になっています。

また、太宰府天満宮では、梅の花が散りばめられた表紙デザインのオリジナルの御朱印帳が販売されています。表紙には黒地に紫や薄ピンクの梅の花が描かれており、裏表紙には太宰府天満宮という文字が入っています。過去には大人気ブランド「BEAMS」とコラボした御朱印帳が販売されるなど、限定企画の御朱印帳が発売されることがあるので、特別な御朱印帳を手に入れたいという人は要チェックです。

御朱印にも描かれている梅ですが、境内に「飛梅(とびうめ)」と呼ばれるご神木に由来しています。菅原道真が京から太宰府に来た際、大切にしていた梅の木が道真を追って飛来し、太宰府天満宮のご神木になったという伝説があります。

この飛梅の実を使った貴重なお守も作られています。

この投稿をInstagramで見る

現在の太宰府天満宮境内には約200種、約6000本もの梅の木が植えられています。門前町の名物である焼き餅には「梅ヶ枝餅(うめがえもち)」という名前がつけられていたり、梅に関連するお土産がたくさん企画されたりと、太宰府天満宮といえば梅がシンボルのようになっています。

梅の花は太宰府天満宮が立地する太宰府市の市花であり、太宰府市の市章、福岡県の県章も梅をベースにしたデザインで、地域の人々に幅広く親しまれています。

太宰府天満宮は、菅原道真ゆかりの学問の神様として全国的に有名な神社です。神社や地域のシンボルにもなっている梅をモチーフにした御朱印も、シンプルで迫力があって人気ですので、参拝される際はお気に入りの御朱印帳にぜひ書き入れしてもらってください。

※全国の有名な天満宮・天神でいただける御朱印情報を以下リンクの記事でご紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】全国の有名な「天満宮(天神)」でいただける御朱印情報まとめ

※同じ太宰府市内の近隣にある坂本八幡宮と竈門神社に関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県「坂本八幡宮」の元号「令和」にちなんだ御朱印

※福岡県で初詣の参拝者数が多い上位5社に関して、以下リンクの記事でまとめて紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

※太宰府天満宮も含まれる福岡県の代表的な三社参りに関して、以下リンクの記事で紹介されていますので、こちらもぜひご覧ください。

【御朱印情報】福岡県の「三社参り(太宰府天満宮・筥崎宮・宮地嶽神社)」でいただける御朱印

ライター:りる

転勤族Webライター。全国を転々とする転勤族妻という立場を活かし、全国各地の神社仏閣の御朱印を集めています。8年かけて集めた御朱印の数は50種類以上。御朱印の魅力とともに、御朱印集めを通じて学んだ歴史も合わせてご紹介いたします。

スポンサーリンク

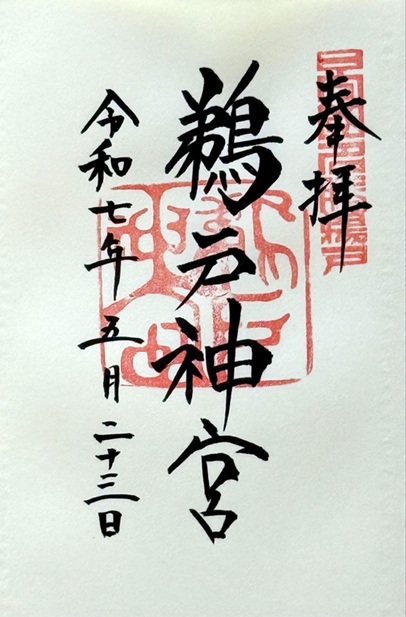

宮崎県日南市にある「鵜戸神宮」は、洞窟の中に本殿を構える、神話と自然が調和した神秘的な神社です。神社周辺は国の名勝に指定されていて、「日向國名勝鵜戸」の朱印がおされる伝統的なデザインの御朱印は、長い歴史や自然の造形美を彷彿とさせます。

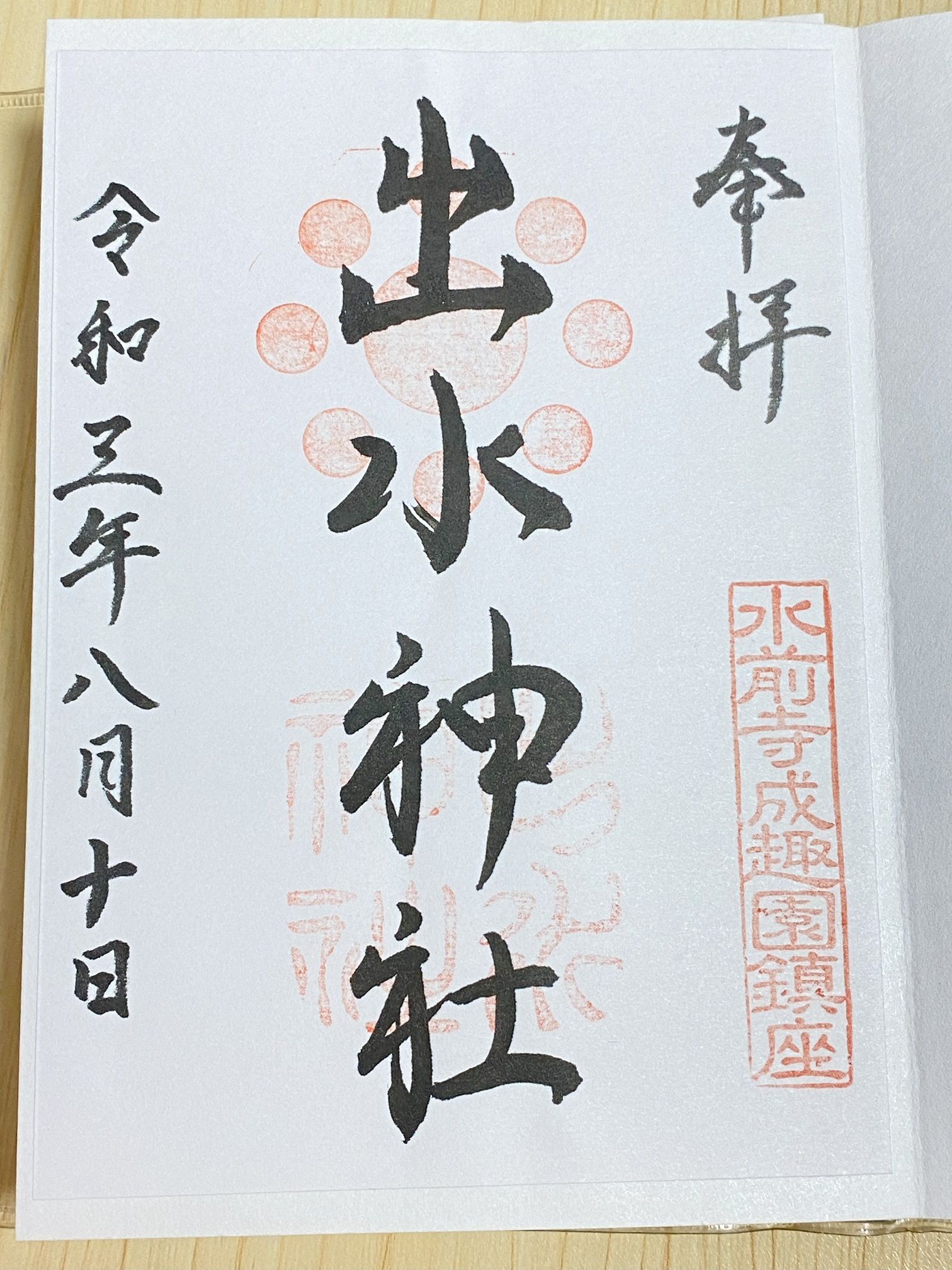

熊本県熊本市中央区にある「出水神社」は、熊本藩主・細川家ゆかりの神社で、大名庭園「水前寺成趣園」の園内に鎮座しています。細川家の家紋「細川九曜」の朱印がおされる御朱印や、季節や祭事にあわせて多種多様なアート御朱印が授与されています。

元巫女フリーライターの私が、御朱印巡りのときに実際に使っている役立つ便利小物「御朱印帳袋」「しおり」「小銭入れ」をご紹介します。小物と侮るなかれ、ちょっとした気がかりや不便を解消し、御朱印巡りをより楽しむことができます。

栃木県足利市にある「足利織姫神社」は、縁結びの神様・機織りの神様として広く信仰をあつめている神社です。語り継がれている七夕伝説にちなんだ、織物を象った社紋の朱印が特徴的な御朱印をいただくことができます。